Haryana State Board HBSE 12th Class Economics Important Questions Chapter 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Economics Important Questions Chapter 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए

1. किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता को क्या कहते हैं?

(A) कुल उपयोगिता

(B) सीमांत उपयोगिता

(C) प्रारंभिक उपयोगिता

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) सीमांत उपयोगिता

2. सीमांत उपयोगिता से आशय है-

(A) कुल उपयोगिता-औसत उपयोगिता

(B) एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि की मात्रा

(C) कुल उपयोगिता-कुल वस्तुओं की मात्रा

(D) पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता

उत्तर:

(B) एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि की मात्रा

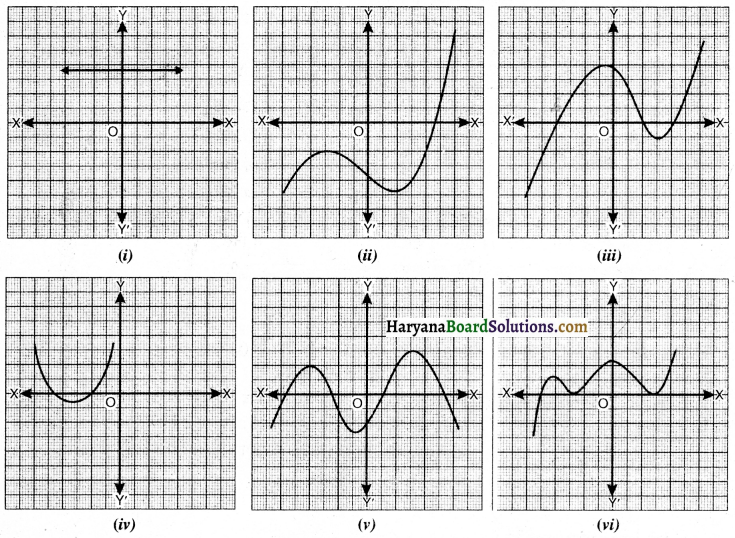

3. सीमांत उपयोगिता वक्र की आकृति होती है-

(A) X. अक्ष के समानांतर

(B) Y- अक्ष के समानांतर

(C) ऋणात्मक ढाल वाली

(D) धनात्मक ढाल वाली

उत्तर:

(C) ऋणात्मक ढाल वाली

4. कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब-

(A) सीमांत उपयोगिता शून्य होती है

(B) सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है

(C) सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) सीमांत उपयोगिता शून्य होती है

5. जैसे-जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोतर इकाई का उपभोग करता है, तो-

(A) सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है

(B) सीमांत उपयोगिता घटती जाती है

(C) कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है।

(D) कुल उपयोगिता घटती जाती है

उत्तर:

(B) सीमांत उपयोगिता घटती जाती है

6. एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर-

(A) सीमांत उपयोगिता = कीमत

(B) सीमांत उपयोगिता > कीमत

(C) सीमांत उपयोगिता < कीमत

(D) कुल उपयोगिता = कीमत

उत्तर:

(A) सीमांत उपयोगिता = कीमत

7. सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने पर कुल उपयोगिता-

(A) घटती है

(B) बढ़ती है।

(C) ऋणात्मक होती है

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) बढ़ती है

8. कुल उपयोगिता घटनी कब प्रारंभ होती है?

(A) सीमांत उपयोगिता के धनात्मक होने पर

(B) सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर

(C) सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर

(D) सीमांत उपयोगिता की संतुष्टि होने पर

उत्तर:

(B) सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर

9. यदि उपभोक्ता अपनी आय को X और Y पर व्यय करता है, तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी जब-

(A) MUX = MUY

(B) MUX > MUY

(C) MUX ÷ MUY

(D) MUX + MUY

उत्तर:

(A) MUX = MUY

10. सीमांत उपयोगिता हो सकती है-

(A) धनात्मक

(B) ऋणात्मक

(C) शून्य

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

11. उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में, दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संतुलन की शर्त है-

(A) \(\frac{M U_{x}}{P_{x}}=\frac{M U_{y}}{P_{y}}=M U_{m}\)

(B) \(\frac{\mathrm{MU}_{\mathrm{x}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{x}}}=\mathrm{MU}_{\mathrm{m}}\)

(C) \(\frac{\mathrm{MU}_{\mathrm{x}}}{\mathrm{MU}_{\mathrm{m}}}\)

(D) \(\frac{M U_{x}}{P_{x}}+\frac{M U_{y}}{P_{y}}=M U_{m}\)

उत्तर:

(A) \(\frac{M U_{x}}{P_{x}}=\frac{M U_{y}}{P_{y}}=M U_{m}\)

12. उपभोग की इकाइयाँ 1 व 2 हैं तथा कुल उपयोगिता 10 व 18 हैं, सीमांत उपयोगिता क्या होगी?

(A) 6

(B) 8

(C) 9

(D) 12

उत्तर:

(B) 8

13. सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता

(A) घटती है

(B) बढ़ती है

(C) शून्य होती है

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) घटती है

14. कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता का आकलन किया जाता है

(A) MU = TU

(B) MU x TU

(C) MU = \(\frac{\Delta \mathrm{TU}}{\Delta \mathrm{X}}\)

(D) MU ÷ TU

उत्तर:

(C) MU = \(\frac{\Delta \mathrm{TU}}{\Delta \mathrm{X}}\)

15. अनधिमान/तटस्थता वक्र प्रदर्शित करता है

(A) दो वस्तुओं के ऐसे बंडल जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है

(B) दो वस्तुओं के ऐसे बंडल जिन्हें उपभोक्ता पसंद करता है

(C) दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडल (संयोग) जिन पर संतुष्टि समान होती है

(D) उपभोक्ता का संतुलन

उत्तर:

(C) दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडल (संयोग) जिन पर संतुष्टि समान होती है

16. अनधिमान (तटस्थता) वक्र

(A) बायें से दायें एवं नीचे की ओर मुड़ता है

(B) दायें से बायें एवं ऊपर की ओर मुड़ता है

(C) दायें से बायें किंतु X-अक्ष के समानांतर होता है

(D) नीचे से ऊपर की ओर किन्तु Y. अक्ष के समानांतर होता है

उत्तर:

(A) बायें से दायें एवं नीचे की ओर मुड़ता है

17. अनधिमान वक्र-

(A) मूल बिंदु से नतोदर होते हैं

(B) मूल बिंदु से उन्नतोदर होते हैं

(C) एक सीधी रेखा की भांति होते हैं

(D) कोई निश्चित आकृति नहीं होती

उत्तर:

(B) मूल बिंदु से उन्नतोदर होते हैं

18. अनधिमान वक्र प्रत्येक बिंदु पर-

(A) घटती हुई संतुष्टि बताता है

(B) समान संतुष्टि बताता है

(C) असमान संतुष्टि बताता है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) समान संतुष्टि बताता है

19. अनधिमान वक्र प्राथमिकता विश्लेषण पर आधारित है जिसका दृष्टिकोण

(A) क्रमवाचक है

(B) संख्यात्मक है

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) क्रमवाचक है

20. दायीं ओर का अनधिमान वक्र संतुष्टि के

(A) समान स्तर को बताता है

(B) ऊँचे स्तर को बताता है

(C) निम्न स्तर को बताता है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) ऊँचे स्तर को बताता है

21. एक उपभोक्ता जब अनधिमान वक्र पर दायें नीचे की ओर चलता है, तो X वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर Y वस्तु के लिए

(A) घटती है

(B) बढ़ती है

(C) समान रहती है

(D) उपर्युक्त कोई भी नहीं

उत्तर:

(A) घटती है

22. कुछ घटिया वस्तुओं (Inferior Goods) की कीमत गिराने पर प्रायः उनकी माँग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका कारण है-

(A) माँग का नियम

(B) गिफ्फन का विरोधाभास

(C) आय प्रभाव

(D) प्रतिस्थापन प्रभाव

उत्तर:

(B) गिफ्फन का विरोधाभास

23. वस्तु की कीमत तथा उसकी माँग के बीच विपरीत संबंध का कारण है-

(A) सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम

(B) आय प्रभाव

(C) प्रतिस्थापन प्रभाव

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

24. माँग का नियम बताता है-

(A) माँग, कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है

(B) कीमत, माँग से विपरीत रूप से संबंधित होती है

(C) कीमत, पूर्ति से विपरीत रूप से संबंधित होती है

(D) पूर्ति, कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है

उत्तर:

(A) माँग, कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है

25. माँग में विस्तार एवं संकुचन में-

(A) माँग वक्र में परिवर्तन हो जाता है

(B) माँग वक्र में स्थान परिवर्तन हो जाता है

(C) माँग वक्र ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है

(D) माँग वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है

उत्तर:

(B) माँग वक्र में स्थान परिवर्तन हो जाता है

26. आय एवं माँग के बीच सामान्यतया-

(A) विपरीत संबंध होता है

(B) सीधा संबंध होता है

(C) कोई संबंध नहीं होता है

(D) उपर्युक्त तीनों कथन गलत हैं

उत्तर:

(B) सीधा संबंध होता है

27. निम्नलिखित में से कौन-सा माँग वक्र के नीचे की ओर झुके होने का कारण है?

(A) घटती सीमांत उपयोगिता का नियम

(B) आय प्रभाव

(C) प्रतिस्थापन प्रभाव

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

28. गिफ्फन के विरोधाभास (Giffen’s Paradox) से अभिप्राय है-

(A) माँग वक्र का ढाल ऋणात्मक होना

(B) माँग वक्र का ढाल धनात्मक होना

(C) माँग वक्र का OX-अक्ष के समानांतर होना

(D) माँग वक्र का OY-अक्ष के समानांतर होना

उत्तर:

(B) माँग वक्र का ढाल धनात्मक होना

29. निम्नलिखित में से कौन-सा माँग के नियम का अपवाद नहीं है?

(A) प्रतिष्ठासूचक वस्तु

(B) गिफ्फन पदार्थ

(C) अज्ञानता

(D) सामान्य वस्तु

उत्तर:

(D) सामान्य वस्तु

30. निम्नकोटि की वस्तुओं से क्या अभिप्राय है?

(A) कीमत बढ़ने पर माँग कम होती है।

(B) कीमत कम होने पर माँग कम होती है

(C) कीमत में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता

(D) कीमत कम होने से माँग बढ़ती है

उत्तर:

(B) कीमत कम होने पर माँग कम होती है

31. कीमत में कमी होने से माँग के बढ़ने को कहा जाता है

(A) माँग का विस्तार

(B) माँग का संकुचन

(C) माँग में वृद्धि

(D) माँग में कमी

उत्तर:

(A) माँग का विस्तार

32. पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की माँग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(A) माँग बढ़ेगी

(B) माँग घटेगी

(C) माँग वही रहेगी

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) माँग बढ़ेगी

33. माँग में वृद्धि की स्थिति में-

(A) माँग वक्र में नीचे बाईं ओर खिसकाव होता है

(B) माँग वक्र में ऊपर दाईं ओर खिसकाव होता है

(C) माँग वक्र पर नीचे की ओर चलन होता है

(D) माँग वक्र पर ऊपर की ओर चलन होता है

उत्तर:

(B) माँग वक्र में ऊपर दाईं ओर खिसकाव होता है

34. बाज़ार माँग व्यक्त करती है-

(A) बहुत-से व्यक्तियों की माँग को

(B) सभी व्यक्तियों की माँग को

(C) दो व्यक्तियों की माँग को

(D) एक व्यक्ति की माँग को

उत्तर:

(B) सभी व्यक्तियों की माँग को

35. माँग का नियम संबंध व्यक्त करता है-

(A) माँग और कीमत में

(B) माँग और आय में

(C) माँग और अन्य वस्तुओं की कीमत में

(D) माँग और व्यय राशि में

उत्तर:

(A) माँग और कीमत में

36. किन वस्तुओं की माँग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है?

(A) अनिवार्य वस्तुओं की।

(B) निकृष्ट वस्तुओं की

(C) विलासिता की वस्तुओं की

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) अनिवार्य वस्तुओं की

37. माँग वक्र के ऋणात्मक ढलान का कारण है-

(A) घटती सीमांत उपयोगिता का नियम

(B) आय प्रभाव

(C) प्रतिस्थापन प्रभाव

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) घटती सीमांत उपयोगिता का नियम

38. माँग में परिवर्तन किससे होता है?

(A) उपभोक्ता की आय से

(B) संबंध अथवा अन्य वस्तुओं की कीमत से

(C) अभिरुचियों एवं कीमत संभावना से

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

39. माँगी गई मात्रा में परिवर्तन का कारण है-

(A) वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन

(B) आय में परिवर्तन

(C) जनसंख्या में परिवर्तन

(D) अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन

उत्तर:

(A) वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन

40. किन वस्तुओं पर माँग का नियम लागू होता है?

(A) गिफ्फन वस्तुओं पर

(B) सामान्य वस्तुओं पर

(C) स्थानापन्न वस्तुओं पर

(D) प्रतिष्ठासूचक वस्तुओं पर

उत्तर:

(B) सामान्य वस्तुओं पर

41. सामान्य वस्तुओं के माँग वक्र का ढलान कैसा होता है?

(A) धनात्मक

(B) ऋणात्मक

(C) स्थिर

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) ऋणात्मक

42. यदि आय वृद्धि के परिणामस्वरूप X वस्तु की माँग बढ़ जाती है, तो वस्तु का स्वरूप बताइए

(A) घटिया वस्तु

(B) सामान्य वस्तु

(C) स्थानापन्न वस्तु

(D) पूरक वस्तु

उत्तर:

(B) सामान्य वस्तु

43. माँग में कमी का कारण है

(A) स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी

(B) पूरक वस्तु की कीमत में कमी

(C) उपभोक्ता की आय में वृद्धि

(D) निकट भविष्य में कीमत में वृद्धि की संभावना

उत्तर:

(A) स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी

44. यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण Y वस्तु की माँग में वृद्धि हो जाती है, तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है?

(A) स्थानापन्न वस्तुओं का

(B) पूरक वस्तुओं का

(C) सामान्य वस्तुओं का

(D) घटिया वस्तुओं का

उत्तर:

(A) स्थानापन्न वस्तुओं का

45. गिफ्फन वस्तु के लिए माँग वक्र का ढलान कैसा होता है?

(A) सामान्य

(B) ऋणात्मक

(C) धनात्मक

(D) स्थिर

उत्तर:

(C) धनात्मक

46. माँग की कीमत लोच से अभिप्राय है-

(A) कीमत में परिवर्तन के कारण माँग में परिवर्तन

(B) माँग में परिवर्तन

(C) वास्तविक आय में परिवर्तन

(D) कीमत में परिवर्तन

उत्तर:

(A) कीमत में परिवर्तन के कारण माँग में परिवर्तन

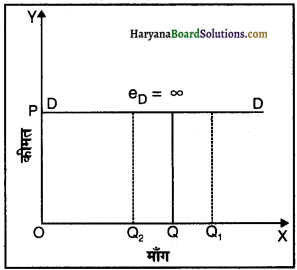

47. एक ऐसा माँग वक्र जो X-अक्ष के समानांतर होता है। यह किस प्रकार की लोच प्रदर्शित करता है?

(A) अनंत

(B) इकाई से कम

(C) शून्य

(D) बेलोचदार माँग

उत्तर:

(A) अनंत

48. कीमत लोच गुणांक की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है-

(A) \(\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

(B) \(\frac{\Delta p}{\Delta q} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

(C) \(\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{q^{0}}{p^{0}}\)

(D) \(\frac{\Delta p}{\Delta q} \times \frac{p^{0}}{p^{0}}\)

उत्तर:

(A) \(\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

49. यदि कीमत में कमी के परिणामस्वरूप माँग में परिवर्तन न हो तो लोच गुणांक निम्नलिखित होगा

(A) शून्य

(B) अनंत

(C) इकाई के बराबर

(D) इकाई से अधिक

उत्तर:

(A) शून्य

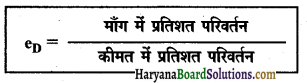

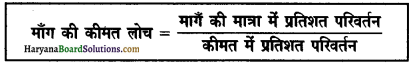

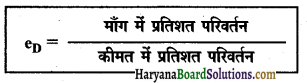

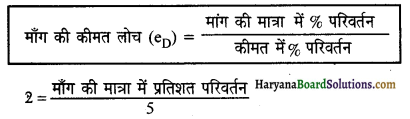

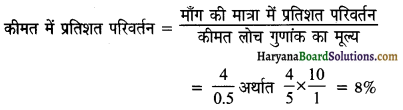

50. निम्नलिखित सूत्र में-

रिक्त-स्थान में लिखा जाएगा-

(A) माँग में परिवर्तन

(B) मूल कीमत

(C) माँगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन

(D) मूल माँग

उत्तर:

(C) माँगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन

51. यदि माँग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो तो माँग की लोच ……………. होगी।

(A) इकाई

(B) इकाई से अधिक

(C) इकाई से कम

(D) शून्य

उत्तर:

(C) इकाई से कम

52. माँग की लोच प्रदर्शित करती है-

(A) माँगी गई मात्रा में परिवर्तन

(B) माँगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर

(C) कीमत में परिवर्तन

(D) आय में परिवर्तन

उत्तर:

(B) माँगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर

53. माँग की कीमत लोच की श्रेणियाँ कितनी होती हैं?

(A) सात

(B) पाँच

(C) बारह

(D) दो

उत्तर:

(B) पाँच

54. माँग की मूल्य लोच से अभिप्राय है

(A) कीमत तथा माँग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात

(B) कीमत तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात

(C) कीमत तथा संबंधित वस्तु की माँग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात

(D) कीमत के बढ़ने से माँग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात

उत्तर:

(A) कीमत तथा माँग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात

55. जो वस्तुएँ बहुत सस्ती तथा महँगी होती हैं, उनकी माँग होती है-

(A) लोचदार

(B) पूर्ण लोचदार

(C) पूर्ण बेलोचदार

(D) बेलोचदार

उत्तर:

(D) बेलोचदार

56. ‘कार तथा पेट्रोल की माँग’ कहलाती है-

(A) पूरक

(B) स्थानापन्न

(C) इकाई

(D) शून्य

उत्तर:

(A) पूरक

57. जब वस्तु की 50 रुपए प्रति इकाई कीमत पर माँग 1,000 इकाइयाँ हैं तथा 30 रुपए कीमत पर माँग बढ़कर 4,000 इकाइयाँ हो जाती हैं, तो आनुपातिक विधि द्वारा माँग की मूल्य सापेक्षता होगी-

(A) 7.5 (> 1)

(B) 1/2 (< 1)

(C) 0 (शून्य)

(D) 1 (= 1)

उत्तर:

(A) 7.5 (> 1)

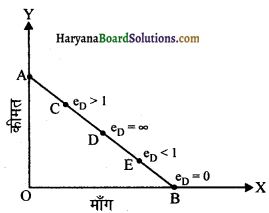

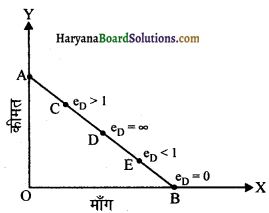

58. नीचे एक रेखाचित्र दिखाया गया है, जिसमें माँग वक्र AB बिंदु विधि द्वारा माँग की मूल्य सापेक्षता की मात्राएँ लिखी गई हैं, इनमें से कौन-सी गलत है?

(A) C

(B) D

(C) E

(D) B

उत्तर:

(B) D

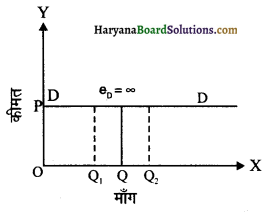

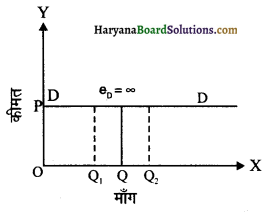

59. संलग्न रेखाचित्र व्यक्त करता है-

(A) कम लोचदार माँग

(B) अधिक लोचदार माँग

(C) पूर्णतया लोचदार माँग

(D) इकाई लोचदार माँग

उत्तर:

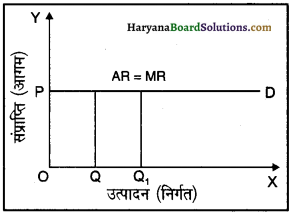

(C) पूर्णतया लोचदार माँग

60. एक सरल माँग वक्र के मध्य-बिंदु पर माँग की लोच होगी-

(A) 2

(B) 1/2

(C) 1

(D) 4

उत्तर:

(C) 1

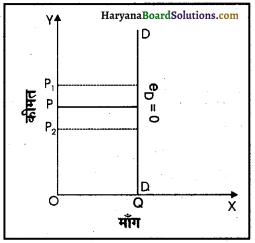

61. जब माँग वक्र OY-अक्ष के समानांतर होता है, तो इससे प्रकट होता है-

(A) माँग की इकाई लोच

(B) पूर्णतया लोचदार माँग

(C) पूर्णतया बेलोचदार माँग

(D) अपेक्षाकृत अधिक लोचदार माँग

उत्तर:

(C) पूर्णतया बेलोचदार माँग

62. पूर्णतया बेलोचदार माँग वक्र पर माँग की कीमत लोच क्या होगी?

(A) अनंत

(B) इकाई

(C) शून्य

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) शून्य

63. माँग की कीमत लोच मापने की कौन-सी विधि है?

(A) प्रतिशत विधि

(B) कुल व्यय विधि

(C) ज्यामितीय विधि

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

64. निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है?

(A) कार और पेट्रोल

(B) कॉफी और दूध

(C) लिम्का, पेप्सी कोला

(D) ये सभी

उत्तर:

(C) लिम्का, पेप्सी कोला

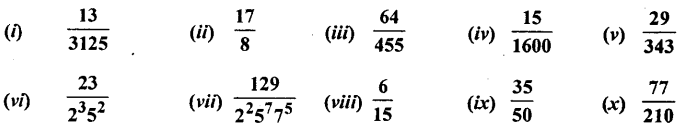

B. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर ……………. होता है। (नतोदर/उन्नतोदर)

उत्तर:

उन्नतोदर

2. सीमांत उपयोगिता वक्र की आकृति …….. ढाल वाली होती है। (ऋणात्मक/धनात्मक)

उत्तर:

ऋणात्मक

3. कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ………… होती है। (धनात्मक/शून्य)

उत्तर:

शून्य

4. जैसे-जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करता है, तो ……… घटती जाती है। (कुल उपयोगिता/सीमांत उपयोगिता)

उत्तर:

सीमांत उपयोगिता

5. किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता को …………….. कहते हैं। (कुल उपयोगिता/सीमांत उपयोगिता)

उत्तर:

सीमांत उपयोगिता

6. तटस्थता वक्र तकनीक का प्रतिपादन …………. द्वारा किया गया। (हिक्स/मार्शल)

उत्तर:

हिक्स

7. बजट रेखा को …………….. रेखा कहा जाता है। (लागत कीमत)

उत्तर:

कीमत

8. आय एवं माँग के बीच सामान्यतया ………… संबंध होता है। (विपरीत/सीधा)

उत्तर:

सीधा

9. जब सीमांत उपयोगिता (MU) घट रही होती है, तब कुल उपयोगिता…… दर से बढ़ती है। (घटती हुई/बढ़ती हुई)

उत्तर:

घटती हुई

10. जब माँग वक्र Ox-अक्ष के समानान्तर होती है, तब माँग की लोच ………… होती है। (शून्य/अनन्त)

उत्तर:

अनन्त

C. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत

- किसी वस्तु की मात्रा और उसके तुष्टिगुण में सीधा संबंध होता है।

- किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है उतनी ही हम उसकी कम मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं।

- माँग के विस्तार में चलन एक माँग वक्र से दूसरे माँग वक्र पर होता है।

- माँगी गई मात्रा में परिवर्तन और माँग में परिवर्तन एक नहीं होता।

- माँग की कीमत लोच (eD) = \(\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

- जब माँग पूर्णतया लोचदार होती है तो लोच का गुणांक शून्य होता है।

- जब कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है तो माँग की लोच इकाई से अधिक कहलाती है।

- घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मुद्रा पर लागू नहीं होता।

- घटती सीमांत उपयोगिता का नियम प्रगतिशील कर-प्रणाली का आधार है।

- बजट रेखा को सम-उत्पाद रेखा भी कहते हैं।

- तटस्थता वक्र पर उपयोगिता समान रहती है।

- उपयोगिता विचारधारा को गणनावाचक विचारधारा (Cardinal Approach) भी कहते हैं।

- तटस्थता वक्र वह वक्र है जिसके विभिन्न बिंदु अधिकतम सन्तुष्टि व्यक्त करते हैं।

- गिफ्फन वस्तु माँग के नियम का अपवाद है।

- स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि माँग में वृद्धि का कारण होती है।

- हमें अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होती है जब कुल उपयोगिता बराबर होती है।

- गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण का संबंध घटते सीमांत तुष्टिगुण से है।

- दो तटस्थता वक्र एक-दूसरे को काट सकते हैं।

- किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से यदि कुल उपयोगिता स्थिर रहती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी।

- गिफ्फन वस्तुओं पर माँग का नियम लागू होता है।

उत्तर:

- गलत

- सही

- गलत

- सही

- सही

- गलत

- सही

- गलत

- सही

- गलत

- सही

- सही

- गलत

- सही

- सही

- गलत

- सही

- गलत

- सही

- गलत।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

माँग का नियम क्या है?

उत्तर:

अन्य बातें समान रहने पर, माँग का नियम, वस्तु की कीमत और उसकी माँग में विपरीत संबंध बताता है।

प्रश्न 2.

माँग वक्र पर चलने का क्या अर्थ है?

उत्तर:

माँग वक्र पर चलने का अर्थ यह है कि एक उपभोक्ता की माँग में होने वाले परिवर्तनों को उसी माँग वक्र पर दिखाया जाता है।

प्रश्न 3.

माँग वक्र के खिसकने का क्या अर्थ है?

उत्तर:

माँग वक्र के खिसकने का अर्थ यह है कि एक उपभोक्ता की माँग में होने वाले परिवर्तनों को दूसरे माँग वक्र पर दिखाया जाता है।

प्रश्न 4.

माँग की मूल्य लोच से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप माँग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को माँग की मूल्य लोच कहते हैं।

‘प्रश्न 5.

माँग के विस्तार का क्या अर्थ है?

उत्तर:

माँग के विस्तार का अर्थ माँग में होने वाली उस बढ़ोतरी से है, जो उस वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप होती है।

प्रश्न 6.

माँग का अर्थ बताइए।

उत्तर:

माँग वस्तु की वह मात्रा है जिसे विशेष कीमत व विशेष समय में क्रेता खरीदने को तैयार होता है।

प्रश्न 7.

व्यक्तिगत मॉग से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

व्यक्तिगत माँग से अभिप्राय वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा माँगी गई विभिन्न मात्राओं से है।

प्रश्न 8.

उपभोक्ता का संतुलन क्या है?

उत्तर:

उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जहाँ एक उपभोक्ता को एक दी हुई निश्चित आय और वस्तुओं की दी हुई कीमत परं अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और जहाँ से वह हटना नहीं चाहता।

प्रश्न 9.

बजट रेखा क्या है?

उत्तर:

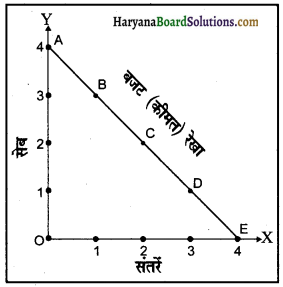

बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों को दिखाती है, जिन्हें उपभोक्ता दी हई कीमतों और दी हुई आय पर खरीद सकता है।

प्रश्न 10.

एक बजट सेट कब परिवर्तित होता है?

उत्तर:

- जब दो वस्तुओं में से किसी एक या दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है।

- जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो।

प्रश्न 11.

बजट रेखा की प्रवणता (ढाल) क्या मापती है?

उत्तर:

बजट रेखा की प्रवणता (ढाल) उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ता X-वस्तु के बदले Y-वस्तु खरीदता है, जबकि वह अपनी पूरी आय व्यय कर देता है।

प्रश्न 12.

कुल उपयोगिता की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

वस्तु की कुल इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। सूत्र के रूप में-

कुल उपयोगिता = सीमांत उपयोगिताओं का जोड़

प्रश्न 13.

सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वैकल्पिक रूप में इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं-वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सूत्र के रूप में-

सीमांत उपयोगिता = अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता

प्रश्न 14.

सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता का आकलन किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर:

कुल उपयोगिता = सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ अर्थात्

TU = ∑ MU. 378121

TU = MU1 + MU2 + MU3 + ……….. + MUn

प्रश्न 15.

किसी वस्तु की कीमत में 7% कमी के कारण उसकी माँग में 3.5% वृद्धि हो गई, उस वस्तु की माँग की लोच के बारे में आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे?

उत्तर:

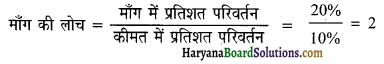

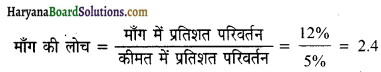

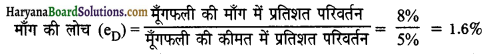

मांग की लोच (eD)= IMGG

अतः वस्तु की माँग की लोच इकाई से कम है।

प्रश्न 16.

ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है?

उत्तर:

ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, “अन्य बातें स्थिर रहने पर जैसे-जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है, वैसे-वैसे उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है।”

प्रश्न 17.

तटस्थता (अनधिमान) वक्र की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

तटस्थता वक्र से अभिप्राय उस वक्र से है जो दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों को प्रदर्शित करते हैं, जो बराबर संतुष्टि प्रदान करते हैं और जिनके बीच उपभोक्ता चयन करते समय तटस्थ रहता है।

प्रश्न 18.

तटस्थता वक्र की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है।

- इसका ढलान ऋणात्मक होता है।

प्रश्न 19.

एकदिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

एकदिष्ट अधिमान का अर्थ यह है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है, जिसमें इन वस्तुओं में से कम-से-कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम न हो।

प्रश्न 20.

स्थानापन्न वस्तु से क्या अभिप्राय है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की माँग भी बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर स्थानापन्न वस्तु की माँग घट जाती है। उदाहरण के लिए, चाय और कॉफी, कार और स्कूटर, कोका कोला और लिम्का आदि स्थानापन्न वस्तुएँ हैं।

प्रश्न 21.

प्रतिस्थापन की सीमांत दर (MRS) क्या है?

उत्तर:

प्रतिस्थापन की सीमांत दर ‘Y’ वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता ‘X’ वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए छोड़ने को तैयार है। संक्षेप में,

MRS = (-) \(\frac { ∆Y }{ ∆Y }\)

प्रतिस्थापन की सीमांत दर (MRS) की प्रवृत्ति सदैव ऋणात्मक होती है।

प्रश्न 22.

निम्न कोटि या घटिया वस्तुएँ क्या होती हैं?

उत्तर:

निम्नस्तरीय या निम्न कोटि वस्तुएँ (Inferior Goods) ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनके लिए माँग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इनकी माँग घटती है और आय घटने पर इनकी माँग बढ़ती है। उदाहरण के लिए, मोटे अनाज, मोटा कपड़ा, घटिया मार्क वाली वस्तुएँ, टोंड दूध आदि।

प्रश्न 23.

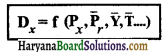

माँग फलन किसे कहते हैं?

उत्तर:

माँग फलन किसी वस्तु की माँग और उसको निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों के बीच संबंध को व्यक्त करने का गणितीय रूप है। दूसरे शब्दों में, माँग फलन से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की माँगी गई मात्रा किन-किन कारकों का फल है अर्थात किन-किन तत्त्वों पर निर्भर करती है।

प्रश्न 24.

बजट रेखा की दो विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

- बजट रेखा एक उपभोक्ता द्वारा दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर और उपभोक्ता की निश्चित आय पर दोनों वस्तुओं के ऐसे बंडलों या संयोगों को दर्शाता है, जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है।

- बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। यह बाएँ से दाएँ झुकती हुई एक सीधी रेखा होती है। वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से कीमत रेखा की स्थिति अथवा ढाल बदलती है।।

प्रश्न 25.

“यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो परिवार को उस पर व्यय बढ़ाना ही पड़ेगा।” पक्ष या विपक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

वस्तु की कीमत बढ़ने पर परिवार का वस्तु पर व्यय बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। व्यय उस स्थिति में बढ़ेगा, जब वस्तु की eD < 1 हो, लेकिन जब वस्तु की eD > 1 हो तो वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप परिवार का व्यय कम होगा। अतः वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप परिवार का व्यय आवश्यक रूप से नहीं बढ़ेगा।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

उपयोगिता क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

उपयोगिता का अर्थ-किसी वस्तु या सेवा में मानव-आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अन्य शब्दों में, पदार्थ का वह गुण जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहलाती है; जैसे रोटी में भूख मिटाने का गुण, पानी में प्यास बुझाने का गुण एवं अध्यापक में पढ़ाने का गुण उपयोगिता कहलाते हैं अर्थात् वस्तु या सेवा की आवश्यकतापूरक शक्ति को उपयोगिता कहते हैं।

उपयोगिता की विशेषताएँ-उपयोगिता की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- उपयोगिता व्यक्तिगत है अर्थात् व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाला संतुष्टि गुण है।

- वस्तु की उपयोगिता उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है; जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता बहुत अधिक है, जबकि प्यास-रहित व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता न के बराबर है।

- उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है।

प्रश्न 2.

उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है? एक वस्तु की स्थिति में इसकी शर्त बताइए।

उत्तर:

उपभोक्ता संतुलन का अर्थ-उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जहाँ उपभोक्ता को अपनी निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और वह उपभोग के इस तरीके में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता हो।

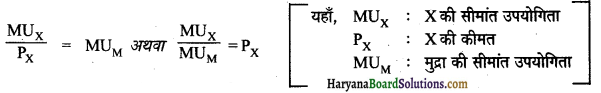

एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त-उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार एक ही वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन पर होगा, जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान और वस्तु की कीमत में समानता हो। अन्य शब्दों में, उपभोक्ता की संतुलन स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता का मौद्रिक मान और कुल व्यय का अंतर अधिकतम होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए-

प्रश्न 3.

तालिका की सहायता से माँग के नियम की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

माँग का नियम वस्तु की कीमत तथा वस्तु की माँगी गई मात्रा के बीच विपरीत अर्थात् ऋणात्मक संबंध (Inverse or Negative Relationship) को व्यक्त करता है। माँग के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहें तो नीची कीमत पर वस्तु की माँग अधिक होगी और ऊँची कीमत पर वस्तु की माँग कम होगी। इसे हम निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं-

| सेबों की कीमत (रु०) में | सेबों की माँग (कि०ग्रा०) में |

| 15 | 200 |

| 14 | 300 |

| 13 | 500 |

| 12 | 800 |

| 11 | 1200 |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जब सेबों की कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो बाज़ार में सेबों की माँग 200 किलोग्राम है। यदि सेबों की कीमत घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो बाज़ार में सेबों की माँग 300 किलोग्राम हो जाती है।

प्रश्न 4.

माँग के कोई तीन निर्धारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

माँग के तीन निर्धारक तत्त्व निम्नलिखित हैं-

1. वस्तु की कीमत-साधारणतया ‘अन्य बातें समान रहने पर’ वस्तु की कम कीमत पर अधिक माँग तथा अधिक कीमत पर कम माँग की जाती है।

2. संबंधित वस्तुओं की कीमतें-एक वस्तु विशेष की माँग अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। संबंधित वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं-(1) पूरक वस्तुएँ तथा (2) स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएँ। पूरक वस्तुएँ वे हैं, जिनकी माँग एक साथ की जाती है; जैसे पेट्रोल तथा कार की माँग। इनका संबंध इस प्रकार का होता है कि एक की कीमत में वृद्धि से दूसरे की माँग कम हो जाती है तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की माँग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कारों की कीमत कम हो जाती है तो पेट्रोल की माँग बढ़ जाती है। स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएँ वे हैं, जो कि एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं; जैसे चाय के स्थान पर कॉफी। ऐसी दशा में यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो इसकी प्रतियोगी वस्तु की माँग बढ़ जाती है।

3. उपभोक्ताओं की रुचि तथा प्राथमिकताएँ-उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत (Taste, Fashion and Habits) आदि का माँग पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ जाती है उनकी माँग बढ़ जाती है। इसके विपरीत रुचि कम होने पर माँग कम हो जाती है। यदि लोग चाय की अपेक्षा कॉफी पसंद करने लगते हैं तो कॉफी की माँग बढ़ जाएगी और चाय की माँग कम हो जाएगी। इसी प्रकार फैशन में परिवर्तन होने पर पुराने डिज़ाइन वाले कपड़ों की माँग कम हो जाती है और नए डिज़ाइन वाले कपड़ों की मांग बढ़ जाती है।

प्रश्न 5.

माँग के संकुचन तथा माँग में कमी में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

माँग के संकुचन तथा माँग में कमी में अंतर निम्नलिखित हैं

| माँग का संकुचन | माँग में कमी |

| 1. यह वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण होता है। | 1. यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्त्वों/कारकों; जैसे उपभोक्ता की आय में कमी, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि तथा उपभोक्ता की वस्तु के लिए रुचि तथा प्राथमिकता में कमी आदि के कारण होती है। |

| 2. रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह एक ही माँग वक्र के नीचे वाले बिंदु से ऊपर वाले बिंदु की ओर संचलन द्वारा प्रकट होता है। | 2. रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह माँग वक्र के पीछे या बाईं ओर खिसकाव द्वारा प्रकट होती है। |

प्रश्न 6.

माँग के विस्तार तथा माँग में वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

माँग के विस्तार तथा माँग में वृद्धि में अंतर निम्नलिखित हैं-

| माँग का विस्तार | माँग में वृद्धि |

| 1. यह केवल वस्तुं की अपनी कीमत में कमी होने के कारण होता है। | 1. यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्त्वों/कारकों; जैसे कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी तथा उपभोक्ता की वस्तु के लिए रुचि तथा प्राथमिकता में वृद्धि आदि के कारण होती है। |

| 2. रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह माँग वक्र के दाईं या आगे की ओर खिसकाव द्वारा व्यक्त होती है। | 2. रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह एक माँग वक्र के ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर संचलन द्वारा व्यक्त होता है। |

प्रश्न 7.

माँग के विस्तार तथा संकुचन और माँग में वृद्धि तथा कमी में अंतर बताइए।

उत्तर:

माँग के विस्तार तथा संकुचन और माँग में वृद्धि तथा कमी में अंतर निम्नलिखित हैं-

| माँग का विस्तार तथा संकुचन | माँग में वृद्धि तथा कमी |

| 1. कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। | 1. कीमत की अपेक्षा अन्य तत्त्वों; जैसे आय, फैशन, रीति-रिवाज, मौसम, जनसंख्या आदि में परिवर्तन के कारण होती है। |

| 2. इसे ‘माँगी गई मात्रा में परिवर्तन’ कहते हैं। | 2. इसे ‘माँग में परिवर्तन’ कहते हैं। |

| 3. चलन एक ही माँग वक्र पर होता है। | 3. माँग वक्र में खिसकाव होता है अर्थात चलन भिन्न माँग वक्र पर होता है। |

प्रश्न 8.

माँग में वृद्धि के मुख्य कारण बताइए।

उत्तर:

माँग में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

- उपभोक्ता की आय में वृद्धि

- स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि

- पूरक वस्तु की कीमत में कमी

- वस्तु के लिए उपभोक्ता की पसंद तथा प्राथमिकता में वृद्धि

- क्रेताओं की संख्या में वृद्धि

- भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना

- भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना।

प्रश्न 9.

“माँग वक्र जितना चपटा होगा, माँग की लोच उतनी ही अधिक होगी।” समझाइए।

उत्तर:

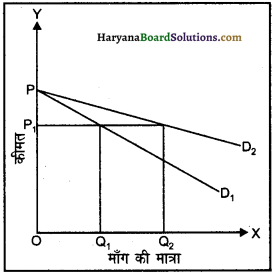

जब माँग वक्र एक ही बिंदु से निकल रही हो, तब माँग वक्र जितना चपटा होगा, माँग की लोच उतनी ही अधिक होगी। इस स्थिति को संलग्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

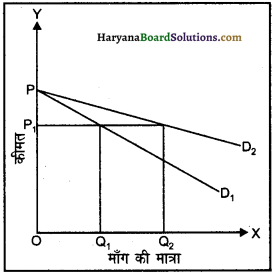

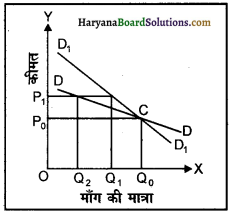

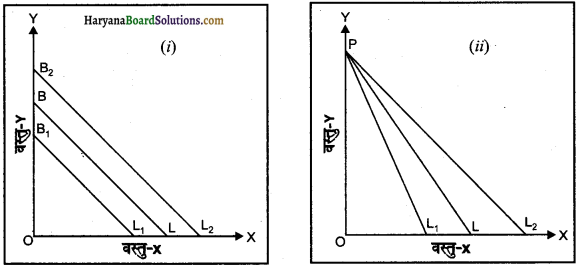

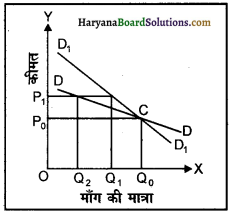

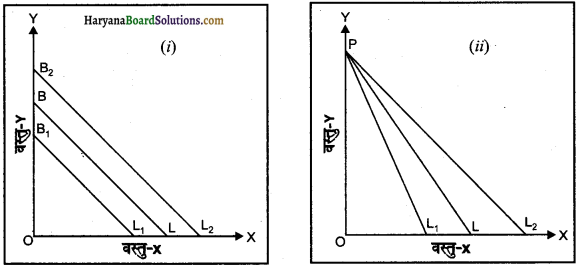

रेखाचित्र में एक ही बिंदु P से निकल रही माँग वक्र D2 चपटी है इसलिए माँग वक्र D1 की तुलना में अधिक लोचदार है। यह इसलिए होता है कि यदि वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है, तब माँग वक्र D1 शून्य (Zero) से OQ1 तक माँग की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। जबकि माँग वक्र D2 शून्य से OQ2 माँग की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। इसका अभिप्राय यह है कि कीमत में दिए हुए परिवर्तन के कारण D1 की तुलना में D2 में परिवर्तन D2 माँग की मात्रा अधिक है। अतः माँग वक्र D2 माँग वक्र D1 की तुलना में अधिक लोचदार है।

प्रश्न 10.

सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम को तालिका व रेखाचित्र द्वारा संक्षेप में समझाएँ।

उत्तर:

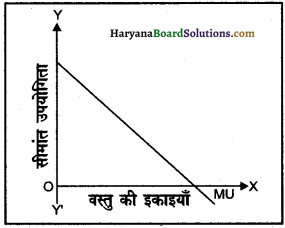

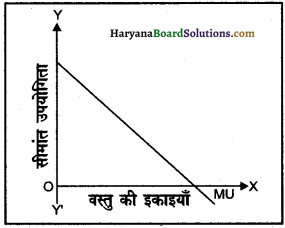

सीमांत उपयोगिता हासमान नियम के अनुसार जैसे-जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसे निम्नांकित तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है-

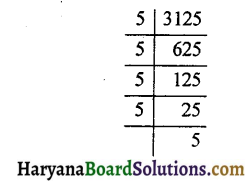

तालिका : सीमांत उपयोगिता हासमान नियम

| उपभोग की गई | कुल उपयोगिता

(TU) | सीमांत उपयोगिता

(MU) |

| 1 | 8 | 8 |

| 2 | 14 | 6 |

| 3 | 18 | 4 |

| 4 | 20 | 2 |

| 5 | 20 | 0 |

| 6 | 18 | -2 |

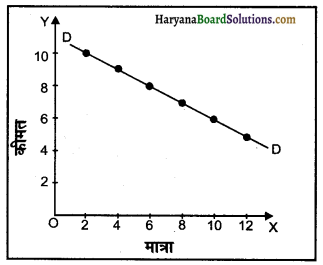

रेखाचित्र में ox-अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को तथा 0Y-अक्ष पर उपयोगिता को दर्शाया गया है। MU वक्र सीमांत उपयोगिता को प्रकट करता है। यह वक्र बाएँ से दाएँ नीचे की ओर झुका है। इसका तात्पर्य यह है कि अगली इकाई की सीमांत उपयोगिता (MU) घटती जाती है।।

प्रश्न 11.

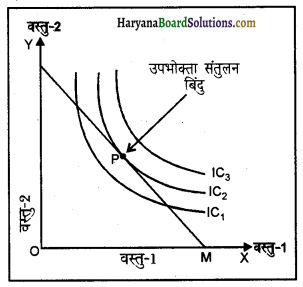

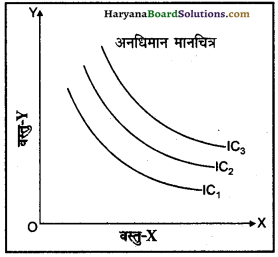

अनधिमान मानचित्र से क्या अभिप्राय है? रेखाचित्र की सहायता से समझाइए।

उत्तर:

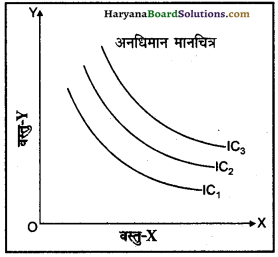

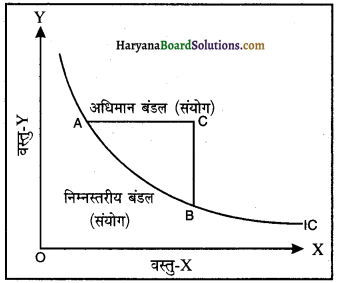

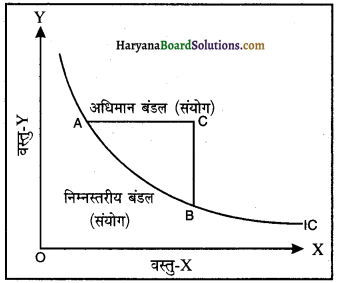

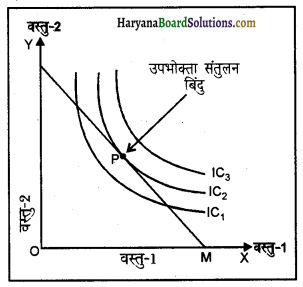

संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करने वाले अनधिमान वक्रों के समूह को अनधिमान (तटस्थता) मानचित्र कहते हैं। प्रत्येक अनधिमान वक्र विभिन्न संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार यह अनधिमान वक्रों का एक ऐसा परिवार है जो उपभोक्ता की दो वस्तुओं की संतुष्टि की पूर्ण तस्वीर पेश करता है।

संलग्न रेखाचित्र में दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों (संयोगों) की सहायता से तीन अनधिमान वक्र IC1, IC2, IC3 बनाए गए हैं। तीनों अनधिमान वक्रों को संयुक्त रूप से एक-साथ दर्शाने वाला रेखाचित्र अनधिमान मानचित्र कहलाएगा। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे ऊँचा अनधिमान वक्र (जैसे कि रेखाचित्र में वक्र IC3) सर्वाधिक संतुष्टि का स्तर दर्शाता है, जबकि सबसे नीचा अनधिमान वक्र (जैसेकि रेखाचित्र में वक्र IC1) सबसे कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, अनधिमान वक्र उद्गम बिंदु O से जैसे-जैसे दूर होता जाएगा वैसे-वैसे उनका संतुष्टि स्तर बढ़ता जाएगा क्योंकि ऊँचे वक्र पर वस्तु-X और वस्तु-Y की इकाइयों का उपभोग अधिक हो रहा है।

प्रश्न 12.

किसी वस्तु की आवश्यकता और माँग के बीच अंतर बताइए।

उत्तर:

किसी वस्तु की आवश्यकता से अभिप्राय यह होता है कि एक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने का इच्छुक है। वस्तु की आवश्यकता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के पास उस वस्तु को खरीदने के लिए क्रय-शक्ति भी हो। एक वस्तु की माँग से अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने का इच्छुक है, जिसे खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त क्रय-शक्ति है तथा खरीदने के लिए वह क्रय-शक्ति का त्याग करने के लिए तैयार है। इस प्रकार वस्तु की आवश्यकता माँग को जन्म देती है, परंतु आवश्यकता वस्तु की माँग नहीं बनाती।

वस्तु की माँग = वस्तु की आवश्यकता + व्यक्ति के पास समुचित क्रय-शक्ति होना + क्रय-शक्ति के त्याग की तत्परता

प्रश्न 13.

माँग वक्र का स्थानांतरण या माँग वक्र का खिसकाव या माँग में परिवर्तन क्या है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

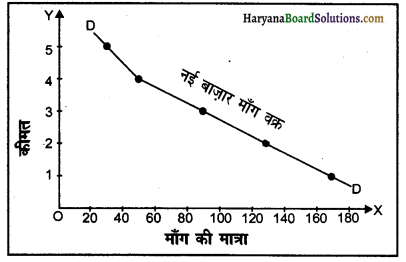

माँग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है कि माँग वक्र प्रारंभिक माँग वक्र के ऊपर या नीचे खिसक जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन तब आता है जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों; जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने से माँग कम या अधिक हो जाती है। इसे माँग के स्तर में होने वाला परिवर्तन कहा जाता है। इन तत्त्वों में परिवर्तन आने से माँग के घटने को माँग में कमी तथा माँग के बढ़ने को माँग में वृद्धि कहा जाता है।

प्रश्न 14.

एक वस्तु के माँग वक्र के दाईं ओर खिसकने के कोई तीन कारण बताइए।

उत्तर:

एक वस्तु के माँग वक्र के दाईं ओर खिसकने के तीन कारण निम्नलिखित हैं-

1. आय में वृद्धि-जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो उसकी क्रय-शक्ति पहले की तुलना में अधिक हो जाती है। फलस्वरूप वह बाज़ार में अधिक मात्रा में वस्तु की माँग करेगा। इस प्रकार घटिया वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का माँग वक्र भी दाईं ओर खिसक जाता है।

2. रुचि और प्राथमिकता-जब उपभोक्ताओं की रुचि और प्राथमिकताओं में परिवर्तन किसी वस्तु के पक्ष में होता है, तो उस वस्तु की माँग बढ़ जाती है, जिसके कारण माँग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है।

3. संबंधित वस्तुओं की कीमतें-यदि एक वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु का माँग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। यदि एक पूरक वस्तु की कीमत में गिरावट होती है, तो भी उस वस्तु का माँग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा।

प्रश्न 15.

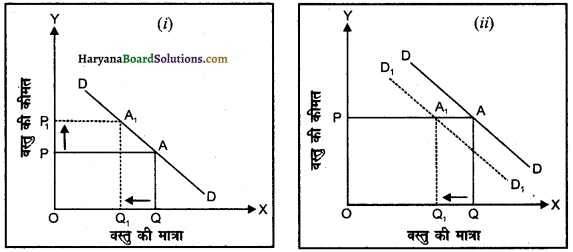

रेखाचित्रों की सहायता से माँग का संकुचन तथा माँग में कमी को समझाइए।

उत्तर:

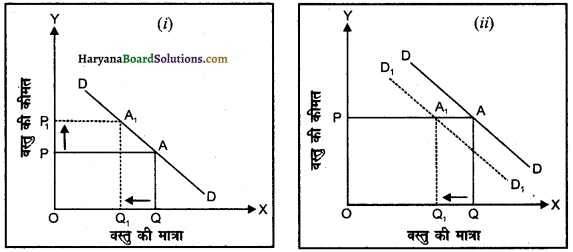

माँग का संकुचन-जब कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की माँग में गिरावट आती है, तो इसे माँग का संकुचन कहते हैं। माँग के संकुचन में उसी माँग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर संचलन होता है; जैसे कि संलग्न रेखाचित्र (i) में दश कि जब वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, तो वस्तु की माँग OQ से कम होकर OQ1 रह जाती है। अतः QQ1 वस्तु की माँग में संकुचन है।

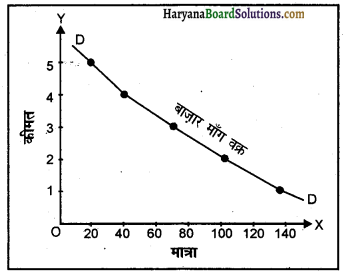

माँग में कमी-जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारणों से वस्तु की माँग में गिरावट होती है, तो इसे माँग , में कमी कहते हैं। माँग में कमी से माँग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है; जैसे कि संलग्न रेखाचित्र (ii) में दर्शाया गया है माँग में कमी को संलग्न रेखाचित्र (ii) द्वारा स्पष्ट किया गया है। रेखाचित्र में, हम देखते हैं कि माँग वक्र बाईं ओर खिसककर D1D1 हो गया है अर्थात् माँग OQ से घटकर OQ1 हो गई है। अतः QQ1 माँग में कमी है।

प्रश्न 16.

एक वस्तु के माँग वक्र के बाईं ओर खिसकने के कोई तीन कारण बताइए।

उत्तर:

एक वस्तु के माँग वक्र के बाईं ओर खिसकने के तीन कारण निम्नलिखित हैं

1. आय में कमी-जब किसी उपभोक्ता की आय में कमी होती है, तो उसकी क्रय-शक्ति पहले की तुलना में कम हो जाती है। फलस्वरूप वह बाज़ार में कम मात्रा में वस्तु की माँग करेगा। इस प्रकार घटिया वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का माँग वक्र भी बाईं ओर खिसक जाता है।

2. रुचि और प्राथमिकता-जब उपभोक्ताओं की रुचि और प्राथमिकताओं में परिवर्तन किसी वस्तु के विरोध में होता है, तो उस वस्तु की माँग घट जाती है, जिसके कारण माँग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है।

3. संबंधित वस्तुओं की कीमतें यदि एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होती है, तो उस वस्तु का माँग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। यदि एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो भी उस वस्तु का माँग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा।

प्रश्न 17.

यदि दो माँग वक्र एक-दूसरे को काटते हैं, तो कटाव (प्रतिच्छेदन) बिंदु पर किस वक्र की लोच अधिक होगी?

उत्तर:

जब दो माँग वक्र एक-दूसरे को काटते हैं, तो कटाव बिंदु पर कम ढाल वाले माँग वक्र की लोचशीलता अधिक होगी। इसे संलग्न रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। रेखाचित्र में DD तथा D1D1 दो माँग वक्र हैं और ये C बिंदु पर काट रहे हैं। इस बिंदु के अनुरूप कीमत P0 और दोनों वक्रों पर माँग की मात्रा Q0 है।

जब कीमत बढ़कर P1 हो जाती है तो कम ढाल वाले माँग वक्र DD पर माँग की मात्रा में गिरावट Q0Q2 के बराबर आती है जबकि अधिक ढाल वाले माँग वक्र D1D1 पर गिरावट Q0Q0 है। अतः दोनों माँग वक्रों के लिए कीमत में प्रतिशत वृद्धि तो समान है, परंतु माँग की मात्रा में गिरावट कम ढाल वाले माँग वक्र पर अधिक है। स्पष्ट है कि कम ढाल वाले माँग वक्र के प्रतिच्छेदन (कटाव) बिंदु पर लोचशीलता अधिक होती है।

प्रश्न 18.

नीचे ढालू सीधी माँग-वक्र पर कीमत लोच Y-अक्ष पर (∞) से आरंभ होकर X-अक्ष पर शून्य (0) हो जाती है। स्पष्ट करें।

उत्तर:

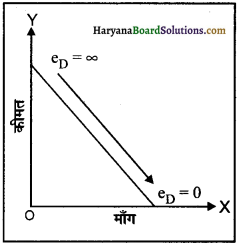

माँग की लोच को मापने का सूत्र है- \(e_{\mathrm{D}}=\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

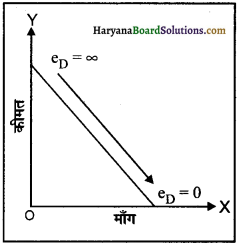

नीचे दाईं ओर ढालू माँग वक्र का ढाल (Slope) \(\frac { ∆p }{ ∆q }\) के समान है और यह सारी माँग वक्र पर एक समान रहता है। इसका ये भी अर्थ है कि ढाल का उल्टा (Reciprocal of the Slope) अर्थात् \(\frac { ∆q }{ ∆p }\) भी समान रहेगा। इसलिए, माँग की लोच \(\frac { p }{ q }\) में परिवर्तन को में परिवर्तन के आधार पर जाना जा सकता है। जैसा कि रेखाचित्र में दर्शाया गया है, जहाँ DD रेखा Y-अक्ष पर मिलती है वहाँ माँग (q) शून्य है, इसलिए \(\frac { p }{ q }\)(∞) के समान है। इसके विपरीत जहाँ DD रेखा X-अक्ष पर मिलती है, वहाँ कीमत शून्य (0) है, इसलिए \(\frac { p }{ q }\) शून्य (0) के समान है।

प्रश्न 19.

अनधिमान वक्र के ऊपर तथा नीचे स्थित बिंदु क्या स्पष्ट करते हैं?

उत्तर:

अनधिमान वक्र के ऊपर तथा नीचे स्थित बिंदु अनधिमान वक्र के ऊपर के बिंदु उन बंडलों को दर्शाते हैं, जिन्हें अनधिमान वक्र पर स्थित बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता (Preference) दी गई है। अनधिमान वक्र पर स्थित बिंदओं द्वारा प्रदर्शित बंडलों को अनधिमान वक्र के नीचे स्थित बिंदओं द्वारा प्रदर्शित बंडलों की तलना में अधिमानता दी जाती है।

प्रश्न 20.

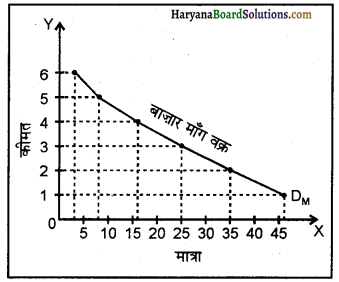

एक तालिका की सहायता से एक व्यक्ति की माँग और बाज़ार माँग के बीच भेद कीजिए।

उत्तर:

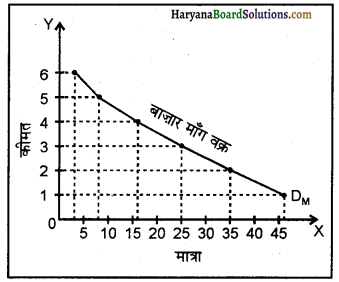

एक व्यक्ति की माँग अर्थात् व्यक्तिगत माँग से अभिप्राय वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा माँगी गई विभिन्न मात्राओं से है, जबकि बाज़ार माँग से अभिप्राय एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाज़ार के सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा माँगी गई विभिन्न मात्राओं से है। इस प्रकार सभी व्यक्तियों की माँग का जोड़ बाज़ार माँग है। इसे हम निम्नलिखित तालिका द्वारा व्यक्त कर सकते हैं-

तालिका

| आइसक्रीम की कीमत (रु०) | अजय की माँग | रोहित की माँग | गौरव की माँग | बाज़ार की माँग |

| 1 | 70 | 150 | 130 | 350 |

| 2 | 60 | 100 | 100 | 260 |

| 3 | 50 | 60 | 80 | 190 |

| 4 | 40 | 30 | 70 | 140 |

| 5 | 30 | 10 | 60 | 100 |

| 6 | 20 | 00 | 50 | 70 |

प्रश्न 21.

माँग का नियम बताइए और इसकी मान्यताएँ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

माँग का नियम वस्तु की कीमत तथा वस्तु की माँगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध (Inverse Relationship) को व्यक्त करता है। माँग का नियम बतलाता है कि यदि ‘अन्य बातें समान रहें’ तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी माँग घट जाती है और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी माँग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और माँग में विपरीत अर्थात् ऋणात्मक संबंध होता है।

मान्यताएँ माँग के नियम की परिभाषा में ‘अन्य बातें समान रहें’ वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है कि माँग का नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है; जैसे-

- उपभोक्ताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं अर्थात् रुचि, फैशन तथा आदत आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- वस्तु की निकट भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होती।

- संबंधित वस्तुओं जैसे स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- वस्तु सामान्य (Normal Goods) होनी चाहिए।

प्रश्न 22.

एक माँग वक्र की सहायता से माँग के नियम की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

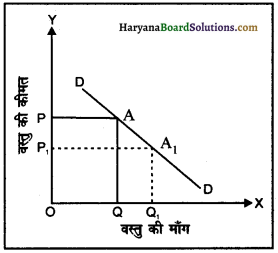

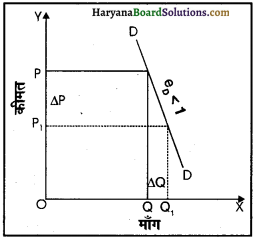

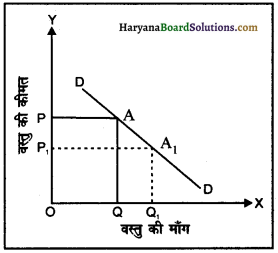

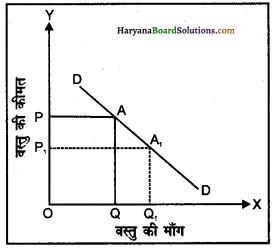

माँग का नियम वस्तु की कीमत तथा वस्तु की माँगी गई मात्रा के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। माँग के नियम के अनुसार, यदि अन्य बातें समान रहें, तो नीची कीमत पर वस्तु की माँग अधिक होगी और ऊँची कीमत पर वस्तु की माँग कम होगी। इस प्रकार माँग का नियम वस्तु की कीमत और माँग में विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध व्यक्त करता है। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

इस चित्र में वस्तु की OP कीमत पर वस्तु की माँग OQ है। जब कीमत घटकर OP1 हो जाती है, तो वस्तु की माँग बढ़कर OQ1 हो जाती है।

प्रश्न 23.

माँग वक्र दाहिनी ओर ढलवाँ क्यों होता है?

उत्तर:

माँग वक्र दाहिनी ओर ढलवाँ होता है जो वस्तु की कीमत और वस्तु की माँग के ऋणात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। माँग वक्र के दाहिनी ओर ढलवाँ होने का मुख्य कारण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अनुसार जैसे-जैसे व्यक्ति एक वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे-वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। एक उपभोक्ता वस्तु की उतनी ही इकाइयाँ खरीदेगा जितनी इकाइयाँ खरीदने पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान तथा वस्तु की कीमत बराबर हो। परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा, जब उसकी कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। चूँकि सीमांत उपयोगिता वक्र भी दाहिनी ओर ढलवाँ होता है और माँग वक्र भी दाहिनी ओर ढलवाँ होता है।

प्रश्न 24.

माँग के नियम के अपवाद. बताइए।

उत्तर:

- माँग का नियम गिफ्फन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। गिफ्फन वस्तुएँ निकृष्ट वस्तुएँ होती हैं; जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, डालडा घी, इमली आदि।

- माँग का नियम जीवनोपयोगी वस्तुओं (रोटी, नमक) आदि पर लागू नहीं होता।

- माँग का नियम उस समय लागू नहीं होगा जब उपभोक्ताओं को भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की आशंका हो।

- माँग का नियम दिखावे और प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होता।

प्रश्न 25.

उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की माँग पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए।

उत्तर:

उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्त की माँग पर पड़ने वाले प्रभाव की निम्नलिखित स्थितियाँ हो सकती हैं

(1) अनिवार्य वस्तुएँ वे हैं जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक हैं; जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि। आय में वृद्धि होने पर कुछ समय तक तो इनकी माँग बढ़ेगी और उसके पश्चात् स्थिर हो जाएगी।

(2) आरामदायक और विलासिताओं में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाती हैं। आय में वृद्धि होने के साथ ऐसी वस्तुओं की माँग बढ़ती है।

(3) निकृष्ट अथवा घटिया वस्तुएँ वे हैं जिनको उपभोग के क्रम में सबसे निम्न स्थान मिलता है; जैसे मोटा कपड़ा, मोटा अनाज आदि । उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर निकृष्ट वस्तुओं की माँग में कमी आएगी, क्योंकि वह इन वस्तुओं का प्रतिस्थापन उत्कृष्ट वस्तुओं से करना चाहेगा।

प्रश्न 26.

संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का वस्तु की माँग पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए।

उत्तर:

एक परिवार द्वारा एक वस्तु की माँग व अन्य वस्तुओं की कीमतों के बीच संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-

(1) यदि वस्तुएँ एक-दूसरे की स्थानापन्न हैं, तो अन्य वस्तु की कीमत में गिरावट परिवार की वस्तु विशेष की माँग को कम करती है। उदाहरण के लिए, कॉफी की कीमत में कमी चाय की माँग को अपनी ओर आकर्षित कर चाय की माँग को कम कर देगी। इसी प्रकार कॉफी की कीमत में बढ़ोत्तरी से चाय की माँग में बढ़ोत्तरी होगी।

(2) यदि वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हैं, तो अन्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट परिवार की वस्तु विशेष की माँग को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, पेन की कीमत में कमी के कारण उसकी माँग और साथ ही साथ स्याही की मांग भी बढ़ जाएगी।

(3) यदि वस्तुएँ असंबंधित हैं, तो अन्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट या बढ़ोत्तरी परिवार की वस्तु विशेष की माँग को प्रभावित नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, कपड़ों की कीमत में कमी से बॉल पेनों की माँग अप्रभावित रहेगी।

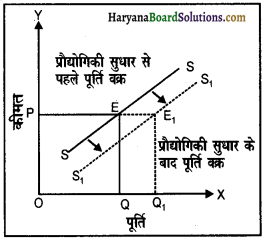

प्रश्न 27.

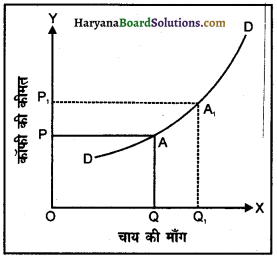

कॉफी की कीमत में वृद्धि का चाय की माँग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

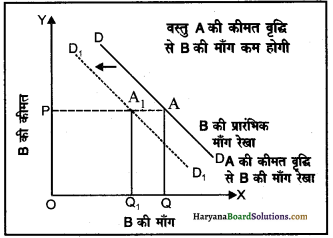

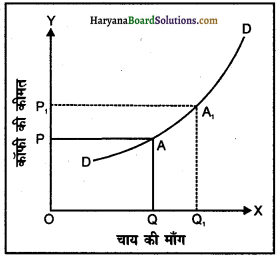

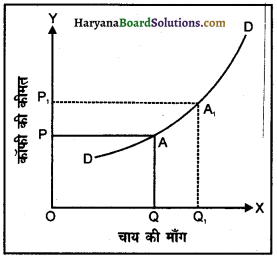

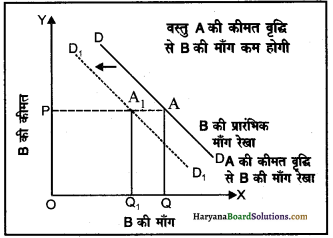

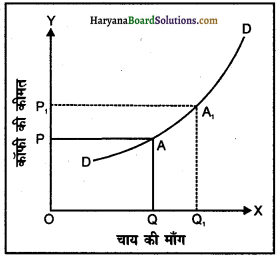

कॉफी और चाय स्थानापन्न (Substitute) वस्तुएँ हैं। कॉफी की कीमत में वृद्धि से कॉफी की माँग चाय की ओर जाने की प्रवृत्ति को जन्म देगी, जिसके कारण चाय की माँग में वृद्धि होगी। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं

रेखाचित्र से स्पष्ट है कि जब कॉफी की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो चाय की माँग जाती है, तो चाय की माँग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। इस प्रकार कॉफी की कीमत और चाय की माँग में धनात्मक संबंध होता है।

प्रश्न 28.

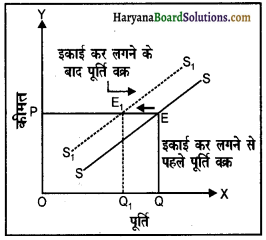

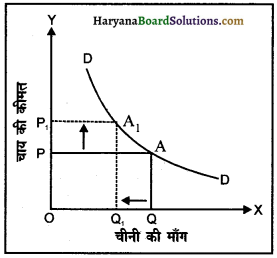

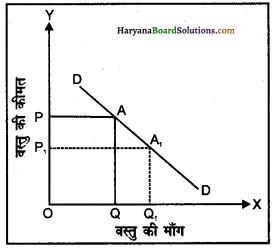

चाय की कीमत में वृद्धि का चीनी की माँग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

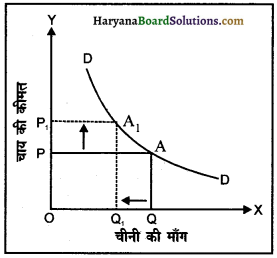

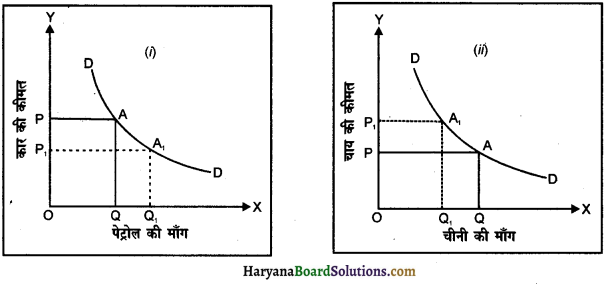

उत्तर:

चाय और चीनी पूरक (Complementary) वस्तुएँ हैं। चाय की कीमत में वृद्धि से चाय की माँग कम हो जाएगी। फलस्वरूप चाय की माँग में कमी से चीनी की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि चाय और चीनी दोनों पूरक वस्तुएँ हैं। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। – रेखाचित्र से स्पष्ट है कि जब चाय की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, तो चीनी की माँग OQ से घटकर OQ1 रह जाती है। इस प्रकार चाय की कीमत और पूरक वस्तु चीनी की माँग में ऋणात्मक संबंध होता है।

प्रश्न 29.

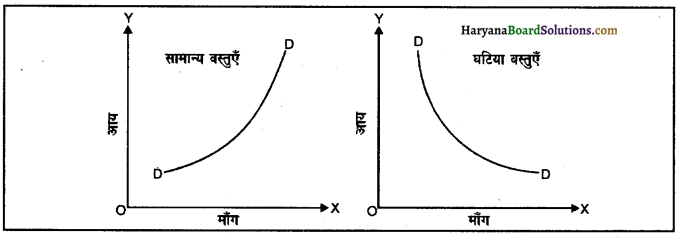

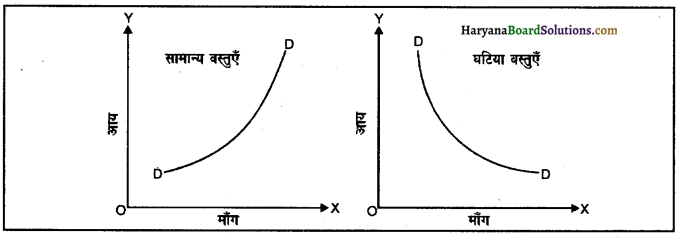

सामान्य वस्तुओं और घटिया वस्तुओं के अर्थ समझाइए।

उत्तर:

सामान्य वस्तुओं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनकी माँग और उपभोक्ता की आय में सीधा संबंध होता है। घटिया (निकृष्ट) वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनकी माँग और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। सामान्य वस्तुओं तथा घटिया वस्तुओं के आय माँग वक्र निम्नलिखित हैं-

आय में वृद्धि से सामान्य और अच्छी वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है, लेकिन घटिया वस्तुओं की माँग में कमी होती है। घटिया वस्तु का आय-माँग वक्र नीचे दायीं ओर ढाल वाला होता है, जबकि सामान्य/श्रेष्ठ वस्तु का आय-माँग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढाल वाला होता है।

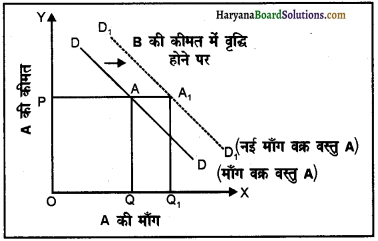

प्रश्न 30.

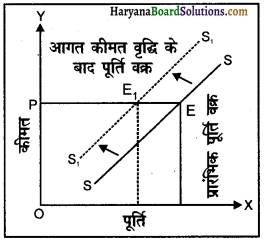

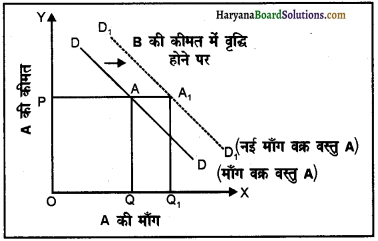

मान लीजिए कि वस्तु A वस्तु Bकी स्थानापन्न है। Bकी कीमत में वृद्धि का Aकी माँग वक्र पर क्या प्रभाव B की कीमत में वृद्धि होगा?

उत्तर:

वस्तु A, वस्तु B की स्थानापन्न है जिसका अर्थ यह है कि वस्तु A और B दोनों एक ही प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं अर्थात् वस्तु A को वस्तु B के स्थान पर D(नई माँग वक्र वस्तु A) प्रयोग में लाया जा सकता है। जब वस्तु B की कीमत में वृद्धि होती है, तो वह वस्तु A की तुलना में महँगी हो जाती है। उपभोक्ता वस्त B के स्थान पर वस्त A की ओर आकर्षित A की माँग होंगे। परिणामस्वरूप वस्तु B की कीमत में वृद्धि से वस्तु A का माँग वक्र दायीं ओर खिसक जाएगा। इसे हम संलग्न रेखाचित्र वृद्धि द्वारा दिखा सकते हैं।

प्रश्न 31.

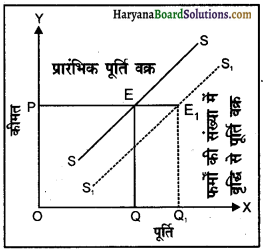

वस्तु A तथा वस्तु B के उपभोग में पूरकता है। A की कीमत में वृद्धि का B के माँग वक्र पर प्रभाव समझाइए।

उत्तर:

वस्तु A तथा वस्तु B पूरक वस्तुएँ हैं जिसका अर्थ यह है कि वस्तु A और वस्तु B दोनों का उपभोग साथ-साथ किया जाता है। जब वस्तु A की कीमत में वृद्धि होती है, तो वस्तु A की माँग में कमी होना स्वाभाविक है। वस्तु A की माँग में कमी से वस्तु B की मांग भी हो जाएगी। परिणामस्वरूप वस्तु B का माँग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा।

प्रश्न 32.

रेखाचित्र की सहायता से माँग के विस्तार को समझाइए।

उत्तर:

माँग का विस्तार-किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से यदि वस्तु की माँग पहले से अधिक हो जाती है, तो इसे माँग का विस्तार कहते हैं। माँग के विस्तार की स्थिति में उपभोक्ता उसी माँग वक्र पर ऊपर से नीचे दायीं ओर संचलन करता है, जैसे कि संलग्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है कि जब वस्तु की कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है, तो वस्तु की माँग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। QQ1 माँग का विस्तार है।

प्रश्न 33.

माँग में कमी के कारण बताइए।

उत्तर:

माँग में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

- उपभोक्ता की आय में कमी

- स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी

- पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि

- वस्तु के लिए उपभोक्ता की पसंद व प्राथमिकता में कमी

- क्रेताओं की संख्या में कमी

- भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना

- भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना।

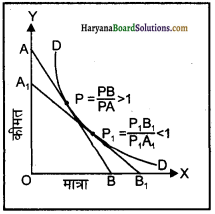

प्रश्न 34.

एक वक्रीय माँग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं पर माँग की लोच की गणना करके दर्शाएँ।

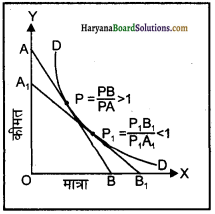

उत्तर:

संलग्न रेखाचित्र में DD एक वक्रीय माँग वक्र है। यदि हम वक्रीय माँग वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर माँग की लोच ज्ञात करते हैं, तो उस बिंदु को स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा (Tangent line) खींचेंगे। अब माँग की लोच निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके आसानी से निकाली जा सकती है

सूत्र के रूप में-

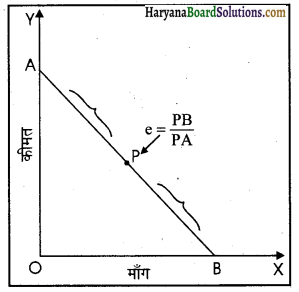

स्पर्श रेखा का ऊपरी भाग रेखाचित्र में DD एक वक्रीय माँग वक्र है, जिस पर दो बिंदु P और P1 स्थित हैं।

अब हम इन बिंदुओं को स्पर्श करती हुई दो सीधी रेखाएँ AB व A1B1 खींचते हैं। AB स्पर्श रेखा माँग वक्र DD पर स्थित P बिंदु को स्पर्श करती है, जबकि A1B1 रेखा P1 बिंदु को स्पर्श करती है। अब रेखा के निचले भाग को ऊपरी भाग से (\(\frac { PB }{ PA }\)) विभाजित करने पर P1 बिंदु पर माँग की लोच इकाई से अधिक प्राप्त होगी। इसी प्रकार P, बिंदु पर भी माँग की लोच ज्ञात की जा सकती है

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

बजट रेखा की अवधारणा समझाइए। किन परिस्थितियों में बजट रेखा खिसक जाती है? रेखाचित्रों का प्रयोग कीजिए।

उत्तर:

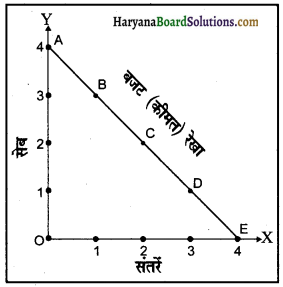

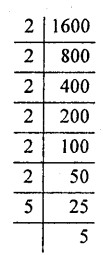

बजट रेखा का अर्थ-बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों या संयोगों (Combinations) को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता निश्चित आय और कीमतों पर अपनी समस्त आय से खरीद सकता है। दूसरे शब्दों में, बजट रेखा एक उपभोक्ता द्वारा दी हुई कीमतों और आय के आधार पर दो वस्तुओं पर व्यय की सभी संभावनाएँ दर्शाती है। इस प्रकार बजट रेखा उन संभावनाओं को प्रकट करती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। बजट रेखा का समीकरण निम्नलिखित है

P1x1 + P2 x2 = M

उदाहरण-उदाहरण के लिए, मान लो एक उपभोक्ता की आय (या बजट) 40 रु० है जिसे वह संतरों और सेबों के उपभोग पर व्यय करना चाहता है, जबकि सेब और संतरे की प्रति इकाई कीमत 10 रु० है। दी हुई आय और

कीमतों के आधार पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्नलिखित पाँच बंडलों या संयोगों को खरीद सकता है (0, 4), (1,3), (2, 2), (3, 1), (4,0) जिन पर व्यय, उसकी आय (40 रु०) के बराबर है।

जब ऐसे सभी बंडलों या संयोगों को ग्राफ पर अंकित कर जो बिंदु प्राप्त होते हैं उनको मिलाने से बजट रेखा निकल आती है; जैसाकि संलग्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है। उपभोक्ता बजट रेखा सीमा पर या इसके भीतर ही खरीद सकता है बाहर नहीं क्योंकि बजट रेखा उपभोक्ता के बजट (आय) से नियन्त्रित होती है। उपभोक्ता की आय या वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर बजट रेखा का ढाल (Slope) या स्थिति बदल .. जाती है। ध्यान से देखें तो उक्त संयोजनों में सेबों की इकाइयाँ घटाकर ही संतरों की इकाइयाँ बढ़ाई गई हैं। इसे हम रेखाचित्र में । संतरों को X-अक्ष पर और सेबों को Y-अक्ष पर मापकर दिखा सकते हैं। दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों/संयोगों के प्रतीक A, B, C, D, E बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बन गई है जिसे बजट रेखा कहते हैं। ध्यान रहे बजट रेखा को कीमत रेखा (Price Line) या आय रेखा भी कहा जाता है।

बजट रेखा में खिसकाव-बजट रेखा में खिसकाव निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है-

- उपभोक्ता की आय

- दोनों वस्तुओं की कीमतें।

जब उपर्युक्त दोनों कारकों अथवा उनमें से किसी एक कारक में कोई परिवर्तन होता है, तो बजट रेखा खिसक जाती है। उपभोक्ता की आय में कमी होने पर बजट रेखा बाईं ओर और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाती है। इसे हम निम्नांकित रेखाचित्र (i) द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

जब उपभोक्ता की आय स्थिर है लेकिन X-वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, तो बजट रेखा में परिवर्तन होगा क्योंकि. अब उपभोक्ता X-वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीद सकेगा। इसी प्रकार यदि X-वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो बजट रेखा .. में परिवर्तन होगा क्योंकि अब उपभोक्ता X-वस्तु की कम इकाइयाँ खरीद सकेगा। इसे हम निम्नांकित रेखाचित्र (ii) द्वारा दिखा सकते हैं

प्रश्न 2.

यह समझाइए कि उपभोक्ता संतुलन वहीं क्यों होता है जहाँ उसकी किसी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान वस्तु की बाज़ार कीमत के समान है?

अथवा

एक ही वस्तु की स्थिति में, उपयोगिता तालिका (अनुसूची) की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

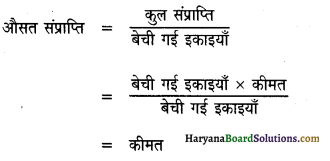

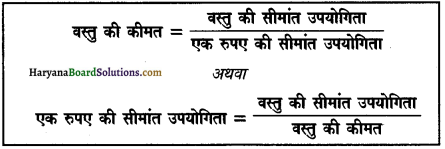

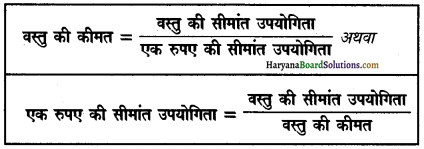

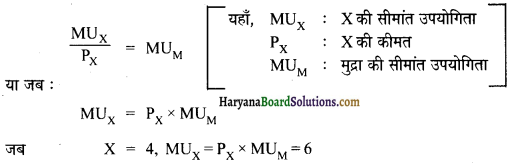

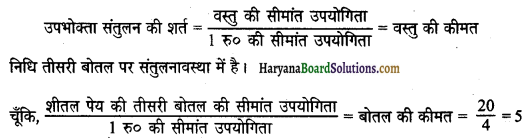

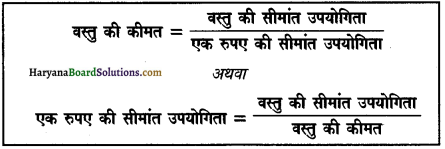

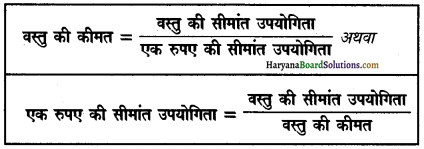

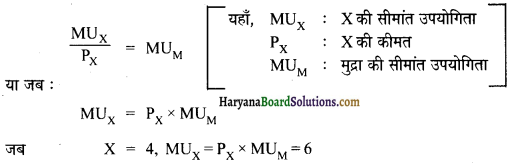

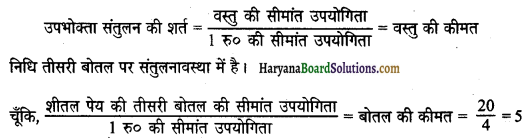

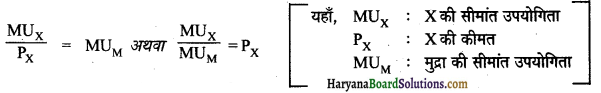

उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जहाँ उपभोक्ता को अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार, एक ही वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब सीमांत उपयोगिता (Marginal Utility – MU) का मौद्रिक मान और वस्तु की कीमत में समानता होगी। उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता का मौद्रिक मान और कुल व्यय का अंतर अधिकतम होना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए-

एक रुपए की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत को स्थिर तथा दिया हुआ मान लिया जाता है, लेकिन वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उनकी कुल उपयोगिता का मौद्रिक मान और कुल व्यय का अंतर अधिकतम होना चाहिए। यदि वस्तु की कीमत गिरती है, तो उपभोक्ता को प्राप्त उपयोगिता अधिक होगी और उपभोक्ता उस समय तक उपभोग करता रहेगा जब तक कि सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान वस्तु की कीमत के बराबर न हो।

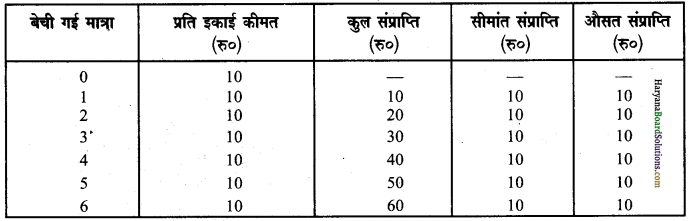

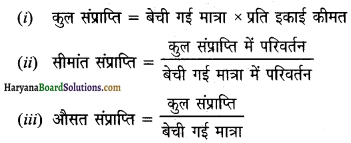

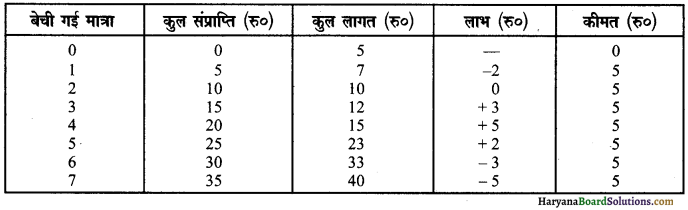

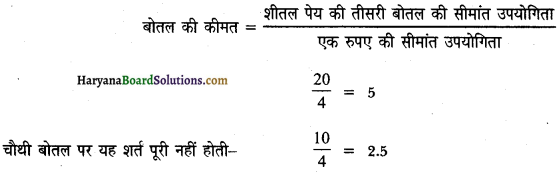

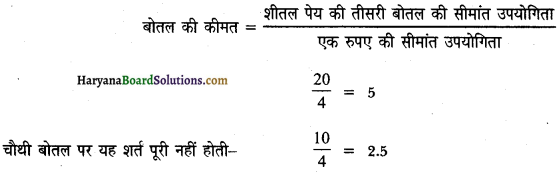

उपभोक्ता के संतुलन को एक उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। एक शीतल पेय की बोतल की कीमत 5 रुपए है – और 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता 4 है। मोहिनी एक उपभोक्ता है जिसकी उपयोगिता तालिका निम्नलिखित है-

| शीतल पेय की बोतल | सीमांत उपयोगिता |

| 1 | 60 |

| 2 | 40 |

| 3 | 20 |

| 4 | 10 |

| 5 | 00 |

| 6 | 10 |

मोहिनी तीसरी बोतल पर संतुलन की स्थिति में है और वह चौथी बोतल का उपयोग नहीं करेगी। तीसरी बोतल पर उपर्युक्त शर्त पूरी होती है। इस प्रकार,

प्रश्न 3.

माँग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? माँग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की चित्र सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

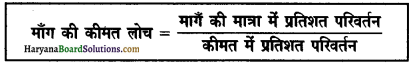

माँग की कीमत लोच का अर्थ-अन्य बातें समान रहते हुए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु की माँग की मात्रा में जिस अनुपात या दर से परिवर्तन होता है, उसे माँग की कीमत लोच कहते हैं।

संक्षेप में, कीमत में परिवर्तन के प्रति माँग की प्रतिक्रिया का माप माँग की लोच कहलाती है। माँग की लोच के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि माँग की लोच सदैव ऋणात्मक होती है क्योंकि कीमत और माँग में विपरीत संबंध पाया जाता है। किंतु इसके लिए व्यवहार में ऋणात्मक चिह्न (-) का प्रयोग नहीं किया जाता।

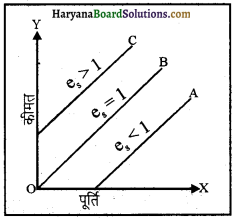

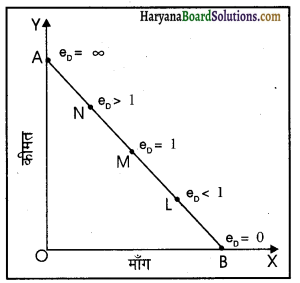

माँग की कीमत लोच की श्रेणियाँ माँग की कीमत लोच की मुख्य रूप से निम्नलिखित पाँच श्रेणियाँ हैं-

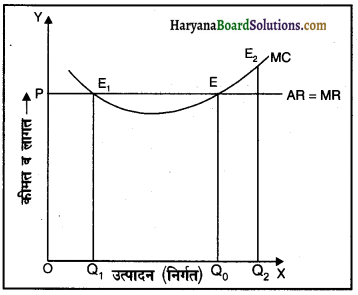

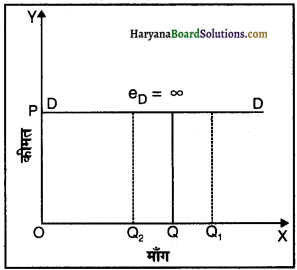

1. पूर्णतया लोचदार माँग-जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना अथवा नाममात्र का परिवर्तन होने पर उस वस्तु की माँग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, तो वस्तु की माँग पूर्णतया लोचदार कहलाती है। गणित की भाषा में इसे e = ∞ कहते हैं। इस स्थिति में माँग वक्र OX-अक्ष के समानांतर होता है। जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है कि DD माँग वक्र पर OP कीमत में परिवर्तन हुए बिना कभी माँग बढ़कर OQ1 और कभी घटकर OQ2 हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition) में देखने को मिलती है।

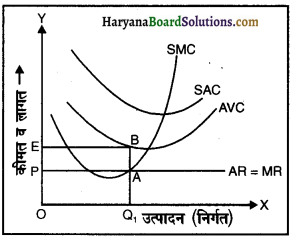

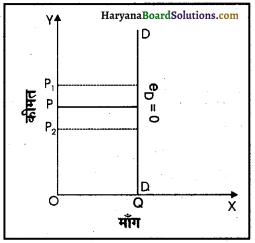

2. पूर्णतया बेलोचदार माँग-जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी माँगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, तो वस्तु की माँग पूर्णतया बेलोचदार कहलाती है। गणित की भाषा में इसे e= 0 कहते हैं। इस स्थिति में माँग वक्र OY-अक्ष के समानांतर होता है। जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है कि, DD माँग वक्र पर जब कीमत OP से बढ़कर OP1 या घटकर OP2 हो जाती है, तो माँग OQ ही रहती है। ऐसी स्थिति व्यवहार में बहुत कम देखने को मिलती है, हाँ यदि किसी वस्तु की माँग अत्यधिक आवश्यक हो; जैसे किसी विशेष दुर्लभ दवाई (Rare Medicine) की माँग अथवा किसी अत्यधिक व्यसनी की किसी अवांछनीय पदार्थ जैसे अफीम (Opium) आदि की माँग के लिए माँग वक्र उदग्र (Vertical) हो सकता है।

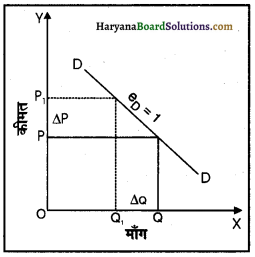

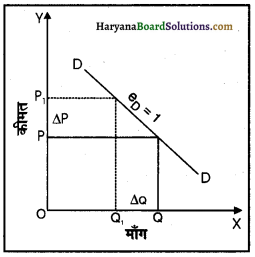

3. इकाई लोचदार माँग-जब किसी वस्तु की माँग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो उसे वस्तु की इकाई लोचदार माँग कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% परिवर्तन होने पर उसकी माँग में भी 25% परिवर्तन आता है, तो उसे इकाई लोचदार माँग कहा जाएगा। गणित की भाषा में इसे e = 1 कहा जाता है। इस स्थिति में माँग वक्र 45° का कोण बनाता हुआ होता है। जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है कि कीमत में होने वाला परिवर्तन PP1, माँग में होने वाले परिवर्तन QO1 के बराबर है अर्थात् ∆ P = ∆Q।

कीमत

माँग में % परिवर्तन = कीमत में % परिवर्तन

साधारणतया सुविधाओं (Comforts) के संदर्भ में माँग आनुपातिक लोचदार होती है।

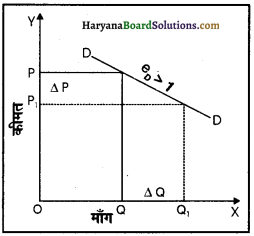

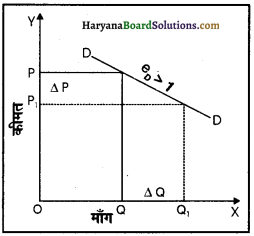

4. अधिक लोचदार माँग-जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने से वस्तु की माँग में अधिक परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की माँग अधिक लोचदार कहलाती है। गणित की भाषा में इसे e > 1 कहते हैं। इस स्थिति में माँग वक्र अर्थ लेटी (Semi-Horizontal) अवस्था में होता है। जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है कि कीमत में होने वाला परिवर्तन PP, थोड़ा है तथा माँग में होने वाला परिवर्तन QQ. अधिक है अर्थात् ∆P < ∆ Q। माँग में % परिवर्तन > कीमत में % परिवर्तन

साधारणतया विलासिताओं (Luxuries) के संदर्भ में माँग अधिक लोचदार होती है।

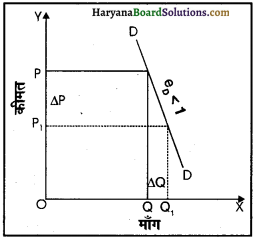

5. कम लोचदार माँग-जब किसी वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन आने से वस्तु की माँग में थोड़ा परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की माँग कम लोचदार कहलाती है। गणित की भाषा में इसे e < 1 कहते हैं। इस स्थिति में माँग वक्र अर्ध-उदग्र (Semi-Vertical) सा होता है। जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है कि कीमत में होने वाला परिवर्तन PP1 अधिक है जबकि माँग में होने वाला परिवर्तन QQ1 कम है अर्थात् ∆P > ∆Q1

माँग में % परिवर्तन < कीमत में %

परिवर्तन – साधारणतया अनिवार्यताओं (Necessaries) के संबंध में माँग कम लोचदार होती है।

प्रश्न 4.

माँग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

माँग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक माग निम्नलिखित हैं-

1. वस्तु की प्रकृति-किसी वस्तु की माँग की लोच अधिक होगी या कम, यह वस्तु विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु अनिवार्य है; जैसे गेहूँ, तो उसकी कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन आने से भी माँग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। अतः अनिवार्य वस्तु की माँग कम लोचदार होती है। इसके विपरीत, विलासिता की वस्तुओं; जैसे एयरकंडीशन की माँग प्रायः अधिक लोचदार होती है। जैसे ही विलासिता की वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, उनकी माँग में कीमत में परिवर्तन के अनुपात से अधिक परिवर्तन होता है।

2. स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता-किसी वस्तु की यदि स्थानापन्न वस्तुएँ उपलब्ध हैं, तो उसकी माँग अधिक लोचदार होगी। उदाहरण के लिए, यदि ब्रुक बांड चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता लिप्टन चाय का प्रयोग करना आरंभ कर देंगे तथा ब्रुक बांड चाय की माँग में काफी कमी आ जाएगी। दूसरी ओर, यदि एक वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है; जैसे कि नमक, तो इसकी माँग बेलोचदार या कम लोचदार होगी।

3. वस्तु के कई उपयोग-यदि किसी वस्तु का एक ही उपयोग संभव हो तो उसकी कीमत में परिवर्तन होने से उसकी माँग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अतः इसकी माँग बेलोचदार या कम लोचदार होगी। दूसरी ओर, जिस वस्तु के कई उपयोग हैं; जैसे बिजली का उपयोग रोशनी के लिए, कमरा गर्म करने के लिए और भोजन पकाने के लिए किया जाता है, तो ऐसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से माँग काफी कम हो जाती है तथा कीमत कम होने से माँग बढ़ जाती है। अतः इसकी माँग अधिक लोचदार मानी जाएगी।

4. उपभोग का स्थगित होना-यदि किसी वस्तु के उपभोग को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए तो उसकी माँग अधिक लोचदार होगी। गर्म कपड़े, टेलीविज़न, जूते आदि अनेक वस्तुओं के उपभोग को कुछ समय के लिए स्थगित करना संभव होता है। इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से इनकी माँग कम हो जाएगी क्योंकि उपभोक्ता कुछ समय के लिए इन वस्तुओं को नहीं खरीदेगा। फलस्वरूप इनकी माँग लोचदार होगी, लेकिन अनिवार्य वस्तुओं; जैसे अनाज, नमक, दवाइयाँ इत्यादि का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित करना संभव नहीं होता। अतः इनकी माँग बेलोचदार होती है।

5. कीमतें-किसी वस्तु की माँग की लोच उस वस्तु की कीमत द्वारा भी प्रभावित होती है, जिन वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक या बहुत कम होती हैं; जैसे डायमंड तथा माचिस । इनकी माँग सामान्यतः बेलोचदार या कम लोचदार होती है। इन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आने से इनकी माँग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। सामान्य कीमत वाली वस्तुओं; जैसे बिजली का पंखा आदि की माँग लोचदार होती है क्योंकि इनकी कीमत में होने वाले परिवर्तनों का माँग पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है।

6. वस्तु पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात-माँग की लोच इस बात से भी प्रभावित होती है कि उपभोक्ता अपनी कुल आय का कितना भाग वस्तु पर व्यय करता है। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय होता है; जैसे माचिस, ब्लेड, साबुन आदि, तो इनकी माँग बेलोचदार या कम लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आने से उपभोक्ता द्वारा व्यय किए जाने वाले अनुपात में परिवर्तन नहीं आता और वस्तुओं की मांग भी कम नहीं होती। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग व्यय करता है; जैसे मकान का किराया, कपड़ों पर व्यय आदि, तो उनकी माँग अधिक लोचदार होती है।

7. आदतें माँग की लोच उपभोक्ता की आदतों पर भी निर्भर करती है। जिन वस्तुओं के उपभोग की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है; जैसे पान, सिगरेट, चाय इत्यादि तो इनकी माँग बेलोचदार या कम लोचदार होती है क्योंकि आदत संबंधी वस्तुओं की कीमत में कितनी भी वृद्धि होने पर माँग में कोई विशेष कमी नहीं आती।

8. समयावधि-माँग की लोच पर समयावधि का भी प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में वस्तु की माँग प्रायः कम लोचदार होती है, जबकि दीर्घकाल में माँग अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में वस्तु की माँग को कीमत के अनुरूप ढालने का काफी समय मिल जाता है, जबकि अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि वस्तु की माँग को कीमतों के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता।

प्रश्न 5.

एक वस्तु की माँग संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होती है? रेखाचित्रों की सहायता से समझाइए।

उत्तर:

एक वस्तु की माँग और संबंधित वस्तुओं की कीमतों के संबंध को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं-

1. स्थानापन्न अथवा प्रतियोगी वस्तुएँ-यदि वस्तुएँ एक-दूसरे की स्थानापन्न हैं तो अन्य वस्तु की कीमत में गिरावट परिवार की वस्तु विशेष की माँग को कम करती है। उदाहरण के लिए, कॉफी की कीमत में कमी चाय की माँग को अपनी ओर आकर्षित कर चाय की माँग को कम कर देगी। इसी प्रकार कॉफी की कीमत में बढ़ोतरी से चाय की मांग में भी बढ़ोतरी होगी।

इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं- रेखाचित्र में दर्शाया गया है कि जब कॉफी की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो चाय की माँग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। इस प्रकार कॉफी की कीमत और चाय की माँग में धनात्मक संबंध होता है।।

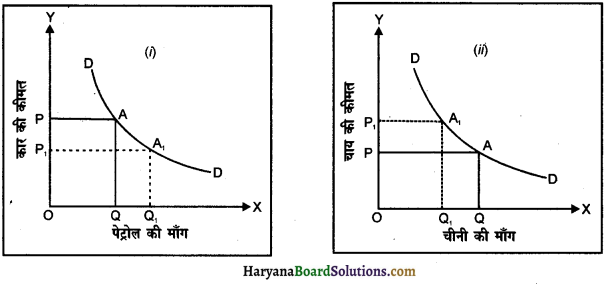

2. पूरक वस्तुएँ यदि वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हैं तो अन्य वस्तुओं की | कीमत में गिरावट परिवार की वस्तु विशेष की माँग को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, कार की कीमत में कमी के कारण उसकी माँग और साथ-ही-साथ पेट्रोल की माँग भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार चाय की कीमत में वृद्धि के कारण चाय की माँग में कमी से चीनी की माँग भी कम हो जाएगी, क्योंकि चाय और चीनी दोनों पूरक वस्तुएँ हैं। इसे हम संलग्न रेखाचित्रों स्पष्ट कर सकते हैं

रेखाचित्र (i) से स्पष्ट है कि जब कार की कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है, तो पेट्रोल की माँग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसी प्रकार रेखाचित्र (ii) से स्पष्ट है कि जब चाय की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, तो चीनी की माँग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। इस प्रकार चाय की कीमत और चीनी की माँग में ऋणात्मक संबंध है।

प्रश्न 6.

उदाहरण की सहायता से माँग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि बताइए।

उत्तर:

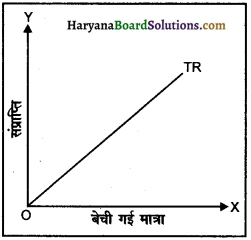

कुल व्यय विधि के अनुसार, माँग की लोच का माप वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु पर किए गए कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। कुल व्यय की गणना वस्तु की कीमत को उसकी माँग की मात्रा से गुणा करके की जाती है अर्थात् TE = P x D । कुल व्यय विधि के अनुसार, माँग की लोच को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-

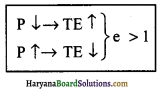

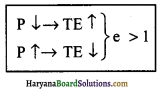

1. इकाई से अधिक लोच-यदि कीमत के घटने से वस्तु पर किया गया कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत के बढ़ने से वस्तु पर किया गया कुल व्यय घट जाए, तो माँग की लोच इकाई से अधिक होती है। सांकेतिक रूप में

2. इकाई के बराबर लोच-यदि वस्तु की कीमत घटने अथवा बढ़ने से वस्तु पर किया गया कुल व्यय स्थिर रहता है, तो माँग की लोच इकाई के बराबर होती है। सांकेतिक रूप में

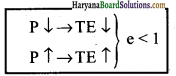

3. इकाई से कम लोच यदि वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु पर किया गया कुल व्यय घट जाए और कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाए तो माँग की लोच इकाई से कम होती है। सांकेतिक रूप में

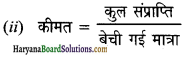

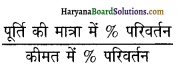

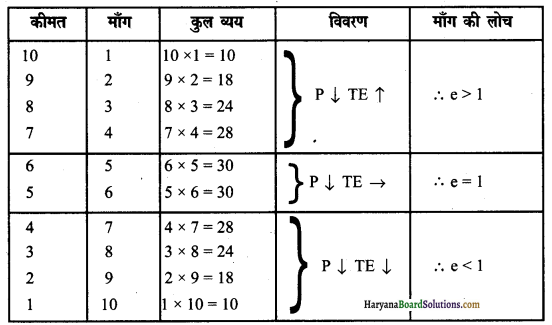

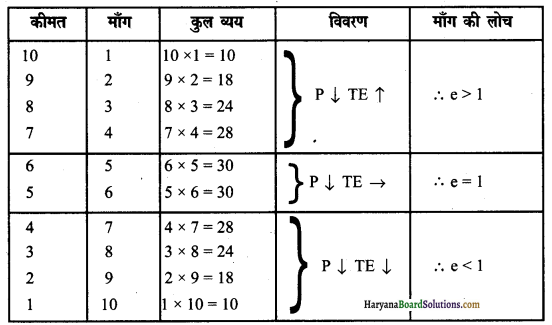

कुल व्यय विधि को निम्नलिखित तालिका द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है

तालिका

तालिका में स्पष्ट किया गया है कि जब कीमत 10 रुपए प्रति इकाई है तो वस्तु पर कुल व्यय 10 रुपए किया जाता है, परंतु जब कीमत कम होकर 9 रुपए हो जाती है तो इस वस्तु पर कुल व्यय बढ़कर 18 रुपए तथा जब कीमत 8 रुपए हो जाती है तो – कुल व्यय 24 रुपए हो जाता है। अतः माँग की कीमत लोच (मूल्य सापेक्षता) इकाई से अधिक है। जब कीमत 6 रुपए प्रति इकाई से कम होकर 5 रुपए हो जाती है तो कुल व्यय 30 रुपए ही रहता है। अतः माँग की.

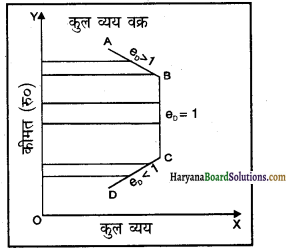

कुल व्यय वक्र कीमत लोच (मूल्य सापेक्षता) इकाई के बराबर है। जब कीमत 4 रुपए से 3 रुपए तथा 3 रुपए से 2 रुपए हो जाती है, तो कुल व्यय 28 रुपए से कम होकर 24 रुपए तथा फिर 18 रुपए हो जाता है। अतः माँग की कीमत लोच (मूल्य सापेक्षता) इकाई से कम है।

कल व्यय विधि को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। रेखाचित्र में OX-अक्ष पर कुल व्यय तथा OY-अक्ष पर कीमत मापी गई है। ABCD कुल व्यय रेखा है। इसका AB भाग इकाई से अधिक कीमत लोच (मूल्य सापेक्षता) को प्रकट करता है, क्योंकि इस स्थिति में कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ता है। कुल व्यय रेखा का BC भाग इकाई लोचदार माँग को व्यक्त करता है, कुल व्यय क्योंकि कीमत परिवर्तन से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। CD भाग इकाई से कम लोचदार माँग को व्यक्त करता है, क्योंकि इस अवस्था में कीमत के कम होने से कुल व्यय भी कम हो जाता है।

प्रश्न 7.

अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता के इष्टतम चयन को समझाइए। रेखाचित्र का प्रयोग कीजिए।

अथवा

अनधिमान/तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता तटस्थता की इष्टतम या संतुलन स्थिति को समझाइए।

उत्तर:

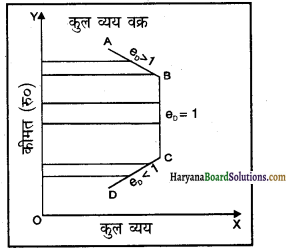

उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को तब प्राप्त करता है, जब वह दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण बात दो वस्तुओं के उस संयोग (Combination) का चयन करना है जो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। इसके लिए तीन जानकारियाँ जरूरी हैं-(i) उपभोक्ता की आय, (ii) वस्तुओं की कीमतें (इन दोनों सूचनाओं का प्रतिनिधित्व बजट रेखा करती है) और (iii) अधिमान सारणी (Preference Schedule) जिसे अनधिमान (तटस्थता) मानचित्र दर्शाता है। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ बजट रेखा उच्चतम प्राप्य (Highest attainable) अनधिमान (तटस्थता) वक्र को स्पर्श करती है अर्थात् स्पर्श रेखा (Tangent) बन जाती है। इस बिंदु पर अनधिमान (तटस्थता) वक्र का ढाल (Slope) बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है।

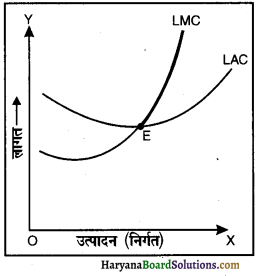

संलग्न अनधिमान (तटस्थता) मानचित्र (Indifference Map) में हम बजट रेखा (कीमत रेखा) M खींचते हैं। उपभोक्ता का लक्ष्य अनधिमान (तटस्थता) मानचित्र में सबसे ऊँचा वह बंडल (संयोग) (Combination) उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करना है जो बजट रेखा के अंतर्गत संभव हो। वह केवल उस बिंदु प संतुलन प्राप्त करेगा जो बजट रेखा और सर्वोच्च प्राप्य अनधिमान (तटस्थता) वक्र में साझा (Common) बिंदु हो। दूसरे शब्दों में, जिस बिंदु पर बजट रेखा ऊँचे-से-ऊँचे अनधिमान (तटस्थता) वक्र को स्पर्श करती है वही संतुलन बिंदु होगा। रेखाचित्र में बिंदु P संतुलन बिंदु है जहाँ बजट रेखा M उच्चतम प्राप्य (Attainable) वक्र IC2 को स्पर्श करती है। अनधिमान (तटस्थता) वक्र IC3 पर स्थित बंडल (संयोग) बजट रेखा की सीमा से बाहर (ऊपर) होने के कारण अप्राप्य है, जबकि IC1 वक्र पर बंडल (संयोग) वक्र IC2 के बंडल (संयोग) से निश्चित रूप से घटिया है। अतः आदर्शतम या इष्टतम (Optimum) बंडल (संयोग) उस बिंदु पर स्थित है जिस पर बजट रेखा अनधिमान (तटस्थता) वक्र IC2 को स्पर्श (Tangent) करती है। यहाँ वह बिंदु P है।

संक्षेप में, उपभोक्ता संतुलन की दो शर्ते हैं-

(i) बजट रेखा को अनधिमान (तटस्थता) वक्र पर स्पर्श रेखा (Tangent) होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनधिमान (तटस्थता) वक्र का ढाल = बजट रेखा का ढाल।

(ii) संतुलन बिंदु (यहाँ बिंदु P) पर अनधिमान (तटस्थता) वक्र उद्गम (Origin) बिंदु O की ओर उन्नतोदर (Convex) होना चाहिए अर्थात् सीमांत प्रतिस्थापन दर (Marginal Rate of Substitution) घटती हुई होनी चाहिए।

प्रश्न 8.

माँग वक्र क्या है? माँग वक्र का ढलान किन परिस्थितियों में धनात्मक होता है?

अथवा

माँग के नियमों के अपवादों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

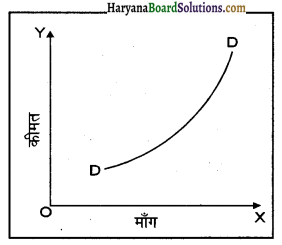

माँग वक्र-माँग वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर माँगी जाने वाली विभिन्न मात्राएँ दर्शाता है। कई विशेष परिस्थितियों में माँग का नियम लागू नहीं होता अर्थात् कीमत और माँग में विपरीत संबंध देखने को नहीं मिलता। इन परिस्थितियों में कीमत बढ़ने पर माँग बढ़ती है और कीमत कम होने पर माँग कम हो जाती है। माँग के नियम के अपवाद की स्थिति में माँग वक्र का ढाल दाईं ओर ऊपर उठता हुआ होता है। जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है।

माँग के नियम के अपवाद अथवा माँग वक्र के धनात्मक ढलान के कारण-माँग के नियम के कुछ महत्त्वपूर्ण अपवाद अथवा सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

1. अनिवार्य वस्तुएँ -बेन्हम (Benham) के अनुसार जीवन की अनिवार्य वस्तुओं; जैसे गेहूँ, चावल, दालें, घी, आटा, नमक, चीनी, तेल, साबुन आदि पर यह नियम लागू नहीं होता। आटे की कीमत चाहे अधिक हो या कम, फिर भी उपभोक्ता उसकी माँग पहले जितनी ही करता है।

2. वस्तुओं की दुर्लभता का डर-बेन्हम (Benham) के अनुसार जब किसी वस्तु की आने वाले समय में (आपात्कालीन स्थिति; जैसे युद्ध, अकाल आदि) के कारण कमी (Scarcity) हो जाने का डर हो, तो वर्तमान में उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी माँग बढ़ती जाती है; जैसे भारत में मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट, रासायनिक खाद, कोयला आदि वस्तुओं की दुर्लभता का डर प्रत्येक समय बना रहता है। यदि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए, तो भी इनकी माँग बढ़ जाती है।

3. गिफ्फन वस्तुएँ सर रॉबर्ट गिफ्फन (Sir Robert Giffen) के अनुसार गिफ्फन वस्तुओं (Giffen Goods) पर माँग का नियम लागू नहीं होता। गिफ्फन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर उनकी अधिक माँग और कीमत गिरने पर उनकी कम माँग की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज की कीमतें कम हो जाती हैं तो आवश्यक नहीं कि उ अधिक मात्रा खरीदें। कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिसका वह उत्तम अनाज-गेहूँ, चावल, आदि खरीदने में उपयोग करता है, जिससे मोटे अनाज की माँग कम हो जाएगी। इस प्रकार घटिया वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता।

भी घटिया वस्तुएँ माँग के नियम का अपवाद नहीं हैं अर्थात सभी घटिया वस्तुएँ गिफ्फन वस्तएँ नहीं हैं। वे सभी वस्तुएँ घटिया होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है अर्थात् आय में परिवर्तन होने से जिनकी माँग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। परंतु माँग का नियम केवल उन घटिया वस्तुओं पर लागू नहीं होता जिनका धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, ऋणात्मक आय-प्रभाव से कम है। जिन घटिया वस्तुओं का ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से कम है, उन पर माँग का नियम लागू होता है।

4. उपभोक्ता की अज्ञानता-उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी यह नियम लागू नहीं होता। कभी-कभी उपभोक्ता अज्ञानता के कारण यह सोचता है कि महँगी वस्तुएँ श्रेष्ठ और सस्ती वस्तुएँ निम्नकोटि की होती हैं। ऐसी स्थिति में वे कीमतें बढ़ने पर ही वस्तु की अधिक माँग करते हैं; जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि कॉस्मेटिक्स की बिक्री ऊँची कीमत के आधार पर होती है। सस्ती कीमत पर उपभोक्ता इन्हें घटिया समझकर नहीं खरीदता, परंतु महँगी कीमतों पर वह इन्हें बढ़िया समझकर खरीद लेता है।

5. प्रतिष्ठासूचक वस्तुएँ यह नियम मिथ्या आकर्षण (Snob Appeal) वाली वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता। कुछ वस्तुएँ; जैसे आयातित कार, बहुमूल्य हीरे-जवाहरात, कीमती कालीन इत्यादि ऐसी होती हैं जो केवल दिखावे के लिए प्रयोग की जाती हैं और जिन्हें धनी व्यक्ति केवल मान-सम्मान पाने के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे-जैसे इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं, उनकी माँग घटने के स्थान पर अधिक हो जाती है।

प्रश्न 9.

माँग वक्र क्या है? माँग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका होता है?

अथवा

माँग का नियम क्या है? यह नियम क्यों लागू होता है?

उत्तर:

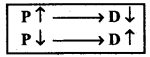

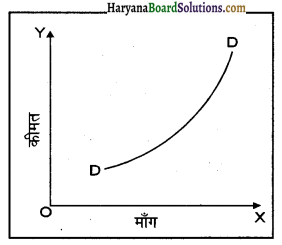

माँग का नियम अर्थशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण नियम है। माँग का नियम कीमत तथा माँग में विपरीत संबंध (Inverse Relationship) व्यक्त करता है। माँग का नियम बतलाता है कि यदि ‘अन्य बातें समान रहें’ तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी माँग घट जाती है और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी माँग बढ़ जाती है। सांकेतिक रूप में माँग का नियम स्पष्ट करता है कि

माँग के नियम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है

इसे ऐसे भी पढ़ा जाता है कि X वस्तु की माँग X वस्तु की कीमत का फलन है जबकि संबंधित वस्तुओं की कीमत (P1), उपभोक्ता की आय (Y) तथा रुचि (T) आदि स्थिर रहते हैं अर्थात् किसी वस्तु की कीमत और माँग में विपरीत फलनात्मक संबंध (Inverse Functional Relationship) पाया जाता है। वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की अधिक मात्रा और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है।

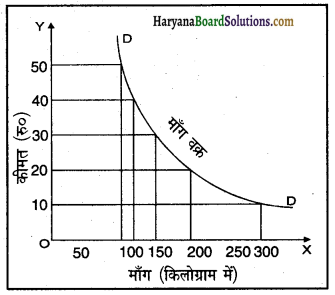

माँग के नियम को निम्नांकित तालिका व रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

तालिका

चीनी की कीमत

प्रति किलो

(र० में) | चीनी की माँग

(किलो में) |

| 50 | 100 |

| 40 | 120 |

| 30 | 150 |

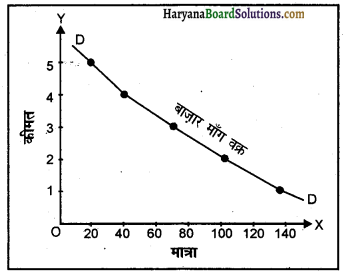

| 20 | 200 |

| 10 | 300 |

रेखाचित्र-माँग के नियम को संलग्न रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

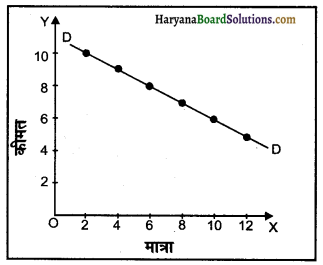

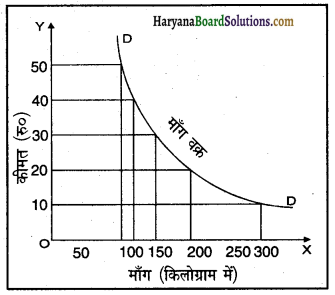

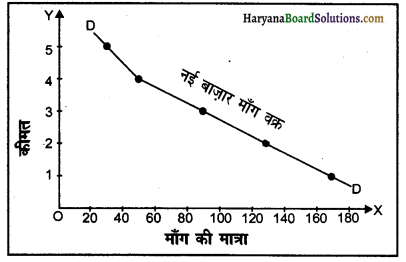

रेखाचित्र में DD वस्तु का बाज़ार माँग वक्र है जो तालिका में दिए गए आँकड़ों के आधार पर खींचा गया है। DD माँग वक्र बाएँ से दाएँ नीचे की ओर झुक रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि वस्तु की कम कीमत पर अधिक माँग और अधिक कीमत पर कम माँग की जाती है।

माँग वक्र माँग वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर माँगी जाने वाली विभिन्न मात्राएँ दर्शाता है।

माँग के नियम के लागू होने के कारण अथवा माँग वक्र के दाईं ओर झुकने के कारण-माँग के नियम के लागू होने अथवा माँग वक्र के माँग (किलोग्राम में) दाईं ओर नीचे झुकने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

1.हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम-इस नियम के अनुसार जैसे-जैसे किसी व्यक्ति के पास एक विशेष वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि u = f (s)। उपयोगिता (u) स्टॉक (s) का फलन होती है। एक उपभोक्ता वस्तु की उतनी इकाइयाँ खरीदता है जितनी इकाइयाँ खरीदने से उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा कीमत बराबर हो जाए। परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। इसलिए कम कीमत पर अधिक माँग और अधिक कीमत पर कम माँग की जाती है।

2. आय प्रभाव आय प्रभाव के कारण भी माँग का नियम लागू होता है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता की वास्तविक आय (Real Income) पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आय प्रभाव कहते हैं। जब वस्तु की कीमत गिरती है, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय (अर्थात् मौद्रिक आय की क्रय-शक्ति) बढ़ती है क्योंकि अब उपभोक्ता को पहले जितनी वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए कम खर्च करना पड़ता है और इसी बची हुई राशि से उसके लिए अधिक मात्रा खरीदना संभव हो जाता है। अतः कीमत के गिरने से आय प्रभाव द्वारा वस्तु की माँग बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने से आय प्रभाव द्वारा वस्तु की माँग गिरेगी।

3. स्थानापन्न प्रभाव-स्थानापन्न प्रभाव का संबंध दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों (Relative Prices) में परिवर्तन का वस्तु की माँग पर पड़ने वाले प्रभाव से है; जैसे चाय और कॉफी में से किसी एक वस्तु जैसे कॉफी की कीमत बढ़ जाने पर, जो लोग कॉफी के स्थान पर चाय की जितनी अधिक मात्रा खरीदेंगे, उसे प्रतिस्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। जब दो संबंधित वस्तुओं की कीमत में ऐसा परिवर्तन होता है कि एक वस्तु सस्ती और दूसरी महँगी होती है, तो उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महँगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित करेगा क्योंकि सस्ती वस्तु महँगी वस्तु की तुलना में अधिक मूल्य आकर्षक (Price Attractive) हो जाती है। परिणामस्वरूप जिस वस्तु की कीमत गिरती है, उसकी माँग बढ़ जाती है। अतः स्थानापन्न प्रभाव के कारण कम कीमत वाली वस्तु की अधिक माँग और अधिक कीमत वाली वस्तु की कम माँग की जाती है।

4. विभिन्न प्रयोग कुछ वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग होते हैं। ऐसी वस्तु की कीमत गिरने से उसकी माँग अधिक होगी। उदाहरण के लिए, यदि बिजली की कीमत प्रति यूनिट गिर जाए तो लोग बिजली को अनेक प्रयोगों; जैसे प्रैस करने, कपड़े धोने की मशीन चलाने, पानी गर्म करने, हीटर जलाने इत्यादि में प्रयुक्त करेंगे। इससे बिजली की माँग बढ़ेगी। यदि बिजली महँगी हो तो लोग केवल रोशनी करने और पंखा चलाने में ही बिजली का प्रयोग करेंगे। इससे बिजली की माँग घटेगी। अतः विभिन्न प्रयोगों वाली । वस्तुओं की कीमत गिरने पर अधिक माँग और कीमत बढ़ने पर कम माँग की जाती है।

5. बाज़ार में नए उपभोक्ताओं का प्रवेश-किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कई नए उपभोक्ता, जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे, खरीदने लगते हैं और वस्तु की माँग बढ़ जाती है। मान लीजिए जब अंगूर रु० 50 प्रति किलो होता है तो केवल कुछ धनी व्यक्ति ही अंगूर खरीदेंगे और अंगूर की माँग कम होगी। यदि अंगूर की कीमत कम होकर रु० 10 प्रति किलो हो जाती है, तो कुछ नए उपभोक्ता भी अंगूर की माँग करने लगते हैं और अंगूर की माँग बढ़ जाती है। इसके विपरीत, वस्तु की कीमत बढ़ने पर पुराने उपभोक्ता भी उसे खरीदना बंद कर देते हैं और वस्तु की माँग कम हो जाती है।

प्रश्न 10.

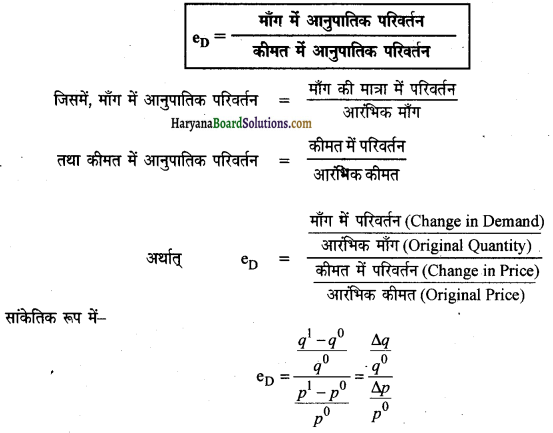

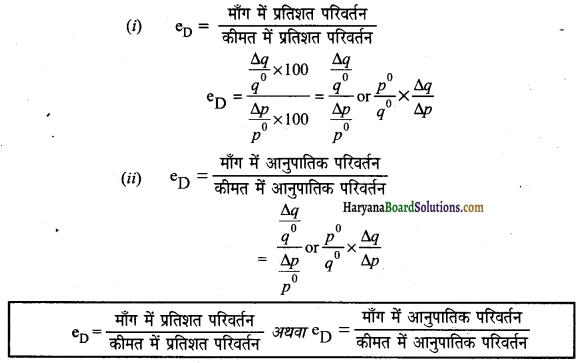

माँग की कीमत लोच के माप की प्रतिशत विधि अथवा आनुपातिक विधि को उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

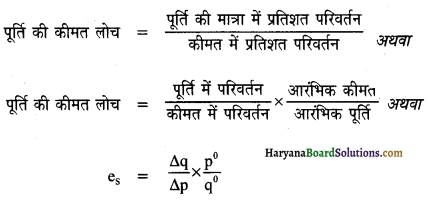

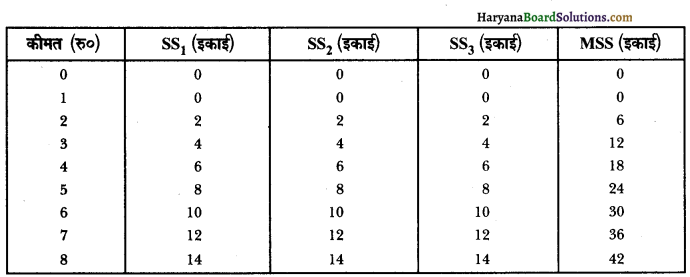

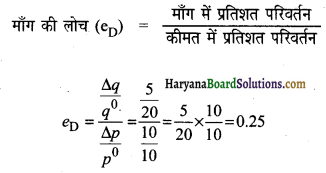

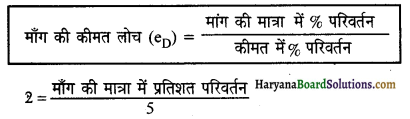

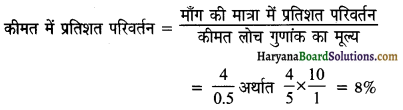

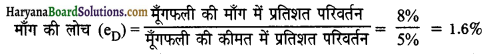

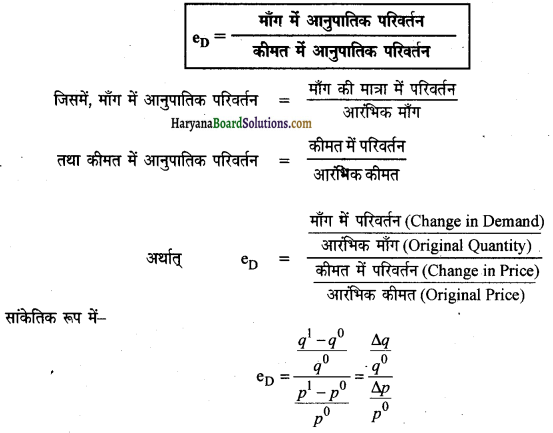

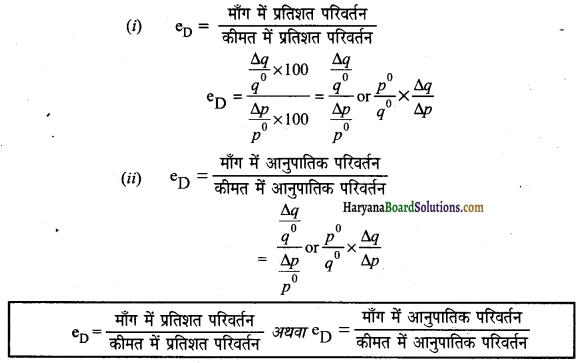

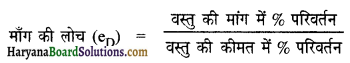

इस विधि के द्वारा माँग की लोच का माप वस्तु की माँग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है-

यदि प्रतिशत परिवर्तन के स्थान पर आनुपातिक परिवर्तन ले लिए जाए तो भी माँग की कीमत लोच को मापा जा सकता है।

[यहाँ q0 = वस्तु की आरंभिक माँग, q1 = वस्तु की नई माँग, p0 = वस्तु की आरंभिक कीमत, p1 = वस्तु की नई कीमत, ∆q = q1 – q0 (माँग में परिवर्तन), ∆p = p1 – p0 (कीमत में परिवर्तन) ∆ = डेल्टा (परिवर्तन का चिह्न)]

or eD = \(\frac{\Delta q}{q^{0}} \div \frac{\Delta p}{p^{0}}=\frac{\Delta q}{q^{0}} \times \frac{p^{0}}{\Delta p}\)

or eD = \(\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

प्रतिशत और आनुपातिक विधियाँ दोनों एक हैं। यह निम्नलिखित विश्लेषण से स्पष्ट है-

इस प्रकार इस विधि के अनुसार, माँग की लोच को मापने का सूत्र है- eD = \(\frac{\mathrm{p}^{0}}{\mathrm{q}^{0}} \times \frac{\Delta \mathrm{q}}{\Delta \mathrm{p}}\)

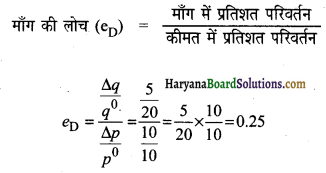

उदाहरण

मान लीजिए चीनी की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो चीनी की माँग 100 किलोग्राम है। यदि चीनी की कीमत बढ़कर 11 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो माँग घटकर 80 किलोग्राम रह जाती है। इस उदाहरण में माँग की कीमत लोच … क्या है?

हल:

चीनी की कीमत माँग

(प्रति किलोग्राम)। | माँग

(किलोग्राम में) |

| 10 रु० | 100 |

| 11 रु० | 80 |

(यहाँ, p0 = 10, p1 = 11, ∆p = 11 – 10 = 1

q0 = 100, q1 = 80, ∆q = 80 – 100 = – 20)

eD = \(\frac{\Delta \mathrm{q}}{\Delta \mathrm{p}} \times \frac{\mathrm{p}^{0}}{\mathrm{q}^{0}}=\frac{-20}{1} \times \frac{10}{100}\)

इस उदाहरण में माँग की लोचशीलता -2 है, (-) ऋणात्मक चिह्न हम छोड़ देते हैं। यह केवल कीमत और माँग में विपरीत संबंध का प्रतीक है। अतः माँग की लोच इकाई से अधिक है।

प्रश्न 11.

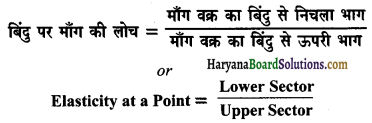

माँग की कीमत लोच के माप की ज्यामितीक विधि समझाइए।

अथवा

माँग की मूल्य लोच के माप की बिंदु विधि को सुस्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

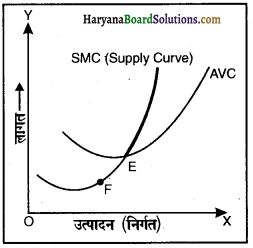

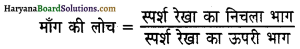

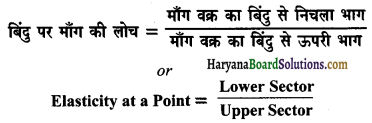

बिंदु लोच विधि अथवा ज्यामितीक विधि-माँग की लोच को मापने की बिंदु विधि को रेखा गणितीय विधि (Geometrical Method) भी कहा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत एवं माँग में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में माँग वक्र के किसी एक विशेष बिंदु पर माँग की लोच ज्ञात की जाती है। इस विधि के अनुसार माँग वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर माँग की लोच का माप निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है-

यदि Lower Sector > Upper Sector हो तो e > 1 होगी।

यदि Lower Sector < Upper Sector हो तो e < 1 होगी।

यदि Lower Sector = Upper Sector हो तो e = 1 होगी।

इस सूत्र के द्वारा माँग की कीमत लोच का माप निम्न स्पष्ट है- संलग्न चित्र में AB एक सीधी रेखा है। इस माँग वक्र के P बिंदु पर माँग की लोच =\(\frac { PB }{ PA }\) होगी। यहाँ चूंकि PB = PA है इसलिए माँग की लोच इकाई के बराबर अर्थात् e = 1 है।

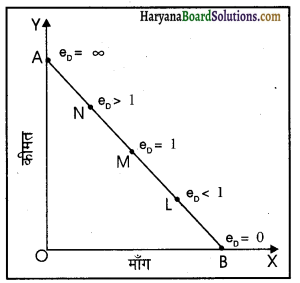

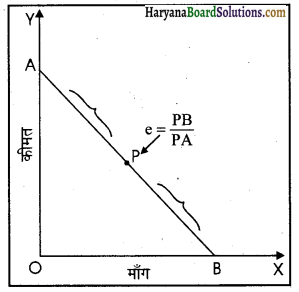

बिंदु विधि की सहायता से माँग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर माँग की लोच को मापा जा सकता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।

चित्र में AB माँग वक्र की लंबाई मान लो 4″ है। माँग वक्र पर तीन बिंदु N, M, L एक-दूसरे से एक-एक इंच की दूरी पर हैं। अतः

M बिंदु पर माँग की लोच = \(\frac{\mathrm{MB}}{\mathrm{MA}}=\frac{2^{\prime \prime}}{2^{\prime \prime}}\) अर्थात् e = 1 होगी।

N बिंदु पर माँग की लोच = \(\frac{\mathrm{NB}}{\mathrm{NA}}=\frac{3^{\prime \prime}}{1^{\prime \prime}}\) अर्थात् e > 1 होगी।

L बिंदु पर माँग की लोच = \(\frac{\mathrm{LB}}{\mathrm{LA}}=\frac{1^{\prime \prime}}{3^{\prime \prime}}\) अर्थात् e < 1 होगी।

बिंदु A पर माँग का निचला हिस्सा AB होगा तथा ऊपर का शून्य होगा, इसलिए

e = \(\frac{\mathrm{AB}}{0}=\frac{4^{\prime \prime}}{0}\)

अर्थात् e = ∞ (अनंत होगी)।

B बिंदु पर निचला हिस्सा शून्य है तथा ऊपर का हिस्सा AB है। इसलिए e = \(\frac{0}{\mathrm{AB}}=\frac{0}{4^{\prime \prime}}\) अर्थात् e = 0 होगी।

संक्षेप में, सीधी माँग वक्र के मध्य-बिंदु पर माँग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। मध्य-बिंदु के बाईं ओर के बिंदुओं पर यह इकाई से अधिक होगी, जबकि उसके दाईं ओर स्थित बिंदुओं पर कीमत लोच इकाई से कम होगी। जिस बिंदु पर माँग वक्र OX-अक्ष को स्पर्श करता है, उस बिंदु पर कीमत लोच शून्य होगी, जबकि माँग वक्र के OY-अक्ष पर स्पर्शीय बिंदु पर कीमत लोच अनंत होगी।

संख्यात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

किसी उपभोक्ता की कुल उपयोगिता सूची निम्नांकित तालिका में दिखाई जा रही है। उसकी सीमांत उपयोगिता सची की रचना करें।