HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 1 जनसंख्या : वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन

Haryana State Board HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 1 जनसंख्या : वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Geography Important Questions Chapter 1 जनसंख्या : वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए

1. विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन-सा स्थान है?

(A) तीसरा

(B) दूसरा

(C) चौथा

(D) सातवाँ

उत्तर:

(B) दूसरा

2. विश्व में घनत्व की दृष्टि से भारत का कौन-सा स्थान है?

(A) तीसरा

(B) दूसरा

(C) चौथा

(D) सातवाँ

उत्तर:

(A) तीसरा

3. विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन-सा स्थान है?

(A) दूसरा

(B) तीसरा

(C) चौथा

(D) सातवाँ

उत्तर:

(D) सातवाँ

4. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है?

(A) 25.50%

(B) 68.84%

(C) 9.42%

(D) 64.41%

उत्तर:

(B) 68.84%

![]()

5. 2001-2011 में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी रही?

(A) 9.42%

(B) 3.5%

(C) 13.7%

(D) 17.64%

उत्तर:

(D) 17.64%

6. स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार जनगणनाएँ हो चुकी हैं?

(A) 4

(B) 7

(C) 12

(D) 14

उत्तर:

(B) 7

7. 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था?

(A) 117 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०

(B) 200 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०

(C) 208 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०

(D) 185 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०

उत्तर:

(B) 200 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०

8. भारत में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस दशक में रही?

(A) 1961-71

(B) 1971-81

(C) 1981-91

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) 1961-71

9. भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य है-

(A) सिक्किम

(B) अरुणाचल प्रदेश

(C) केरल

(D) गोवा

उत्तर:

(A) सिक्किम

10. भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि-दर वाला राज्य है-

(A) केरल

(B) अरुणाचल प्रदेश

(C) नगालैण्ड

(D) गोवा

उत्तर:

(C) नगालैण्ड

![]()

11. भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है?

(A) 16.7%

(B) 5.8%

(C) 2.4%

(D) 15.2%

उत्तर:

(C) 2.4%

12. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है?

(A) 849 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०

(B) 334 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०

(C) 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०

(D) 129 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०

उत्तर:

(C) 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०

13. भारत में कुल कितने राज्य हैं?

(A) 25

(B) 28

(C) 27

(D) 29

उत्तर:

(B) 28

14. वर्तमान में भारत में कितने केंद्र-शासित प्रदेश हैं?

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

उत्तर:

(D) 8

15. भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रदेश में पाई जाती है?

(A) उत्तर प्रदेश

(B) मध्य प्रदेश

(C) अरुणाचल प्रदेश

(D) पश्चिमी बंगाल

उत्तर:

(A) उत्तर प्रदेश

16. सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी?

(A) 100.2 करोड़

(B) 121 करोड़

(C) 102.8 करोड़

(D) 103.8 करोड़

उत्तर:

(C) 102.8 करोड़

17. निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है

(A) धरातल

(B) खनिज

(C) जलवायु

(D) मृदा

उत्तर:

(B) खनिज

18. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है?

(A) 931 प्रति हजार

(B) 932 प्रति हजार

(C) 943 प्रति हजार

(D) 934 प्रति हजार

उत्तर:

(C) 943 प्रति हजार

19. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म-दर कितनी थी?

(A) 23 प्रति हजार व्यक्ति

(B) 24 प्रति हजार व्यक्ति

(C) 25 प्रति हजार व्यक्ति

(D) 26 प्रति हजार व्यक्ति

उत्तर:

(D) 26 प्रति हजार व्यक्ति

20. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु-दर कितनी थी?

(A) 7 प्रति हजार व्यक्ति

(B) 8 प्रति हजार व्यक्ति

(C) 9 प्रति हजार व्यक्ति

(D) 10 प्रति हजार व्यक्ति

उत्तर:

(C) 9 प्रति हजार व्यक्ति

21. सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी?

(A) 72.22%

(B) 58.42%

(C) 67.75%

(D) 27.78%

उत्तर:

(A) 72.22%

![]()

22. सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी?

(A) 72.22%

(B) 58.42%

(C) 67.75%

(D) 27.78%

उत्तर:

(D) 27.78%

23. निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है?

(A) हिमाचल प्रदेश

(B) हरियाणा

(C) केरल

(D) अरुणाचल प्रदेश

उत्तर:

(A) हिमाचल प्रदेश

24. भारत में संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी?

(A) 1880 में

(B) 1980 में

(C) 1881 में

(D) 1981 में

उत्तर:

(C) 1881 में

25. कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात कहलाता है

(A) आश्रित जनसंख्या

(B) श्रमजीवी जनसंख्या

(C) सहभागिता दर

(D) व्यावसायिक संरचना

उत्तर:

(C) सहभागिता दर

26. भारत में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या दर्शाती है?

(A) ग्रामीण जनसंख्या

(B) नगरीय जनसंख्या

(C) लिंगानुपात

(D) उत्पादक जनसंख्या

उत्तर:

(C) लिंगानुपात

27. भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन-सा है?

(A) केरल

(B) हरियाणा

(C) महाराष्ट्र

(D) मध्य प्रदेश

उत्तर:

(A) केरल

28. भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन-सा है?

(A) केरल

(B) हरियाणा

(C) महाराष्ट्र

(D) मध्य प्रदेश

उत्तर:

(B) हरियाणा

29. श्रमजीवी आयु-वर्ग कहा जाता है-

(A) 0-14 वर्ष

(B) 15-59 वर्ष

(C) 60 वर्ष से ऊपर

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) 15-59 वर्ष

30. मुख्य कामगार वर्ष में कितने दिन काम करता है?

(A) 177 दिन

(B) 180 दिन

(C) 183 दिन

(D) 186 दिन

उत्तर:

(C) 183 दिन

31. आयु-संरचना को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है?

(A) सरल आरेख

(B) दण्ड आरेख

(C) बहुदण्ड आरेख

(D) आयु एवं लिंग पिरामिड

उत्तर:

(D) आयु एवं लिंग पिरामिड

32. 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है?

(A) 933 प्रति हजार

(B) 1058 प्रति हजार

(C) 877 प्रति हजार

(D) 709 प्रति हजार

उत्तर:

(C) 877 प्रति हजार

33. भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित भाषा परिवार कितने हैं?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

उत्तर:

(C) 4

34. भारत में राजभाषा हिन्दी के अलावा कितनी प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है?

(A) 15

(B) 16

(C) 17

(D) 21

उत्तर:

(D) 21

35. जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जनजातीय किस राज्य में कम हैं?

(A) मध्य प्रदेश

(B) गोवा

(C) उत्तर प्रदेश

(D) हरियाणा

उत्तर:

(B) गोवा

36. भारत के किस राज्य में मुस्लिम सबसे अधिक हैं?

(A) हिमाचल प्रदेश

(B) उत्तर प्रदेश

(C) मिज़ोरम

(D) केरल

उत्तर:

(B) उत्तर प्रदेश

37. भारत के किस राज्य में हिन्दू सबसे कम हैं?

(A) हिमाचल प्रदेश

(B) उत्तर प्रदेश

(C) मिज़ोरम

(D) केरल

उत्तर:

(C) मिज़ोरम

38. भारत के किस राज्य में ईसाइयों का संकेंद्रण सबसे अधिक है?

(A) हिमाचल प्रदेश

(B) उत्तर प्रदेश

(C) मिज़ोरम

(D) केरल

उत्तर:

(D) केरल

![]()

39. भारत के किस राज्य में सिक्ख धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं?

(A) हिमाचल प्रदेश

(B) पंजाब

(C) मिज़ोरम

(D) केरल

उत्तर:

(B) पंजाब

40. सन् 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन-सा है?

(A) पश्चिमी बंगाल

(B) उत्तर प्रदेश

(C) बिहार

(D) केरल

उत्तर:

(C) बिहार

41. सन् 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए।

(A) नगालैंड

(B) अरुणाचल प्रदेश

(C) केरल

(D) गोवा

उत्तर:

(B) अरुणाचल प्रदेश

42. भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है?

(A) 5

(B) 10

(C) 15

(D) 20

उत्तर:

(B) 10

B. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए

प्रश्न 1.

भारत में पहली जनगणना कब हुई?

उत्तर:

सन् 1872 में।

प्रश्न 2.

भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई?

उत्तर:

सन् 1881 में।

प्रश्न 3.

जनगणना 1951 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी?

उत्तर:

18.33%

प्रश्न 4.

जनगणना 1951 के अनुसार भारत में स्त्री प्रत्याशा कितनी थी?

उत्तर:

36.2 वर्ष।

प्रश्न 5.

जनगणना 1951 के अनुसार भारत में पुरुष प्रत्याशा कितनी थी?

उत्तर:

37.1 वर्ष।

प्रश्न 6.

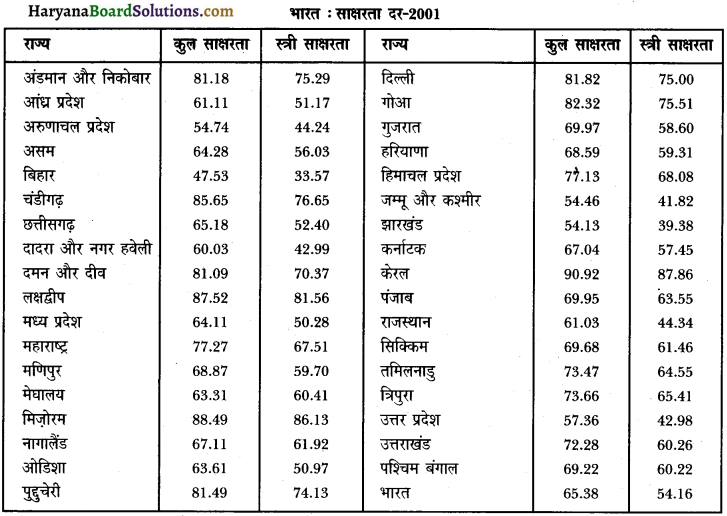

जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता-दर कितनी थी?

उत्तर:

64.84%।

प्रश्न 7.

जनगणना 2001 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता-दर कितनी थी?

उत्तर:

75.26%।

प्रश्न 8.

जनगणना 2001 के अनुसार भारत की स्त्री साक्षरता-दर कितनी थी?

उत्तर:

53.67%।

प्रश्न 9.

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी?

उत्तर:

102.8 करोड़ (लगभग)।

प्रश्न 10.

2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था?

उत्तर:

325 प्रति व्यक्ति।

प्रश्न 11.

जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है?

उत्तर:

दूसरा, पहला स्थान चीन का है।

![]()

प्रश्न 12.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?

उत्तर:

बिहार (1102)।

प्रश्न 13.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है?

उत्तर:

74.04 प्रतिशत।

प्रश्न 14.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है?

उत्तर:

82.14 प्रतिशत।

प्रश्न 15.

भारत के मैदानी भागों में देश की कितनी जनसंख्या बसी हुई है?

उत्तर:

लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या।

प्रश्न 16.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की स्त्री साक्षरता दर कितनी है?

उत्तर:

65.46 प्रतिशत।

प्रश्न 17.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है?

उत्तर:

लगभग 121.02 करोड़।

प्रश्न 18.

सन् 2001-2011 में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि-दर कितनी रही?

अथवा

भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के दशक में कितनी रही?

उत्तर:

17.64%।

प्रश्न 19.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है?

उत्तर:

382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।

प्रश्न 20.

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का नाम बताइए।

उत्तर:

केरल। जनसंख्या : वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन

प्रश्न 21.

न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का नाम बताइए।

उत्तर:

हरियाणा।

प्रश्न 22.

जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है?

उत्तर:

9431

प्रश्न 23.

बौद्ध धर्म के लोग अधिकांशतः भारत के किस राज्य में केन्द्रित है?

उत्तर:

- सिक्किम

- अरुणाचल प्रदेश

- हिमाचल प्रदेश

- महाराष्ट्र।

प्रश्न 24.

भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अनुपात किस सेक्टर में संलग्न है?

उत्तर:

प्राथमिक सेक्टर में।

प्रश्न 25.

भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम लिखिए।

उत्तर:

भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार (आय)।

प्रश्न 26.

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

- सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश।

- सबसे छोटा-सिक्किम।

प्रश्न 27.

भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ अधिसूचित हैं?

उत्तर:

22 भाषाएँ।

प्रश्न 28.

भारत में न्यूनतम बाल आयु वर्ग का प्रतिशत रखने वाले दो राज्यों के नाम बताएँ।

उत्तर:

- गोवा

- केरल।

प्रश्न 29.

भारत के आयु पिरामिड का आकार किसका घोतक है?

उत्तर:

जनसंख्या की गतिशीलता का।

प्रश्न 30.

भारत जनांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था में आता है?

उत्तर:

तीसरी अवस्था में।

![]()

प्रश्न 31.

देश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किन दो राज्यों अथवा केंद्र-शासित प्रदेशों में पाई जाती है?

उत्तर:

दिल्ली तथा चण्डीगढ़।

प्रश्न 32.

राज्य की जनसंख्या में तीन-चौथाई जन-जातीय जनसंख्या वाले दो राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

मेघालय व मिज़ोरम।

प्रश्न 33.

अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक अनुपात वाले दो राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

पंजाब व हिमाचल प्रदेश।

प्रश्न 34.

उत्तर-पूर्वी राज्यों की भाषाएँ किस भाषा परिवार से संबंधित हैं?

उत्तर:

चीनी-तिब्बती भाषा परिवार से।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

‘लिंगानुपात’ से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

जनसंख्या का लिंग-संयोजन अक्सर एक अनुपात के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे लिंगानुपात कहते हैं। इसे ‘भारत में प्रति हजार पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियाँ हैं’ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। भारत में लिंगानुपात लगातार कम हो रहा है। उदाहरण के लिए सन् 1901 में यह लिंगानुपात 972 था जो सन् 2011 में घटकर 943 हो गया।

प्रश्न 2.

भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार (1102) तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश (17) है।

प्रश्न 3.

भारत के उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय (27.82%) तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नगालैंड (-0.47%) की है।

प्रश्न 4.

2011 की जनगणना के अनुसार भारत के चार बड़े राज्यों की जनसंख्या प्रतिशत में लिखें।

उत्तर:

| क्र०सं० | राज्य | जनसंख्या (प्रतिशत में) |

| 1 | उत्तर प्रदेश | 16.49 % |

| 2 | महाराष्ट्र | 9.29 % |

| 3 | बिहार | 8.58 % |

| 4 | पश्चमी बंगाल | 7.55 % |

प्रश्न 5.

भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के दो कारण लिखिए।

उत्तर:

- देश में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंग अनुपात घटता है।

- गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की ओर ध्यान न देने से बच्चे व माँ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 6.

जनसंख्या की वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

दो समय बिंदुओं के बीच हुए जनसंख्या के परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। इसे सदैव प्रतिशतता में ही व्यक्त किया जाता है।

प्रश्न 7.

भारत को गाँवों का देश क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है इसलिए भारत को गाँवों का देश कहा जाता है।

प्रश्न 8.

अब तक भारत में कितनी जनगणनाएँ हो चुकी हैं?

उत्तर:

सन् 2011 तक भारत में 15 व स्वतंत्र भारत में 7 जनगणनाएँ हो चुकी हैं।

प्रश्न 9.

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या कितने-कितने प्रतिशत थी?

उत्तर:

ग्रामीण जनसंख्या 72.22 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या 27.78 प्रतिशत थी।

प्रश्न 10.

जनसंख्या वृद्धि क्या है?

उत्तर:

किसी क्षेत्र विशेष में किसी दिए गए समय में जनसंख्या आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है।

![]()

प्रश्न 11.

जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जनसंख्या वितरण उस तरीके को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत मानव किसी दिए गए क्षेत्र या स्थल में वितरित होता है। इसका संबंध स्थल से होता है।

प्रश्न 12.

भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई तीन उपाय बताइए।

उत्तर:

- कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना।

- शिक्षा का प्रसार करना।

- परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों का विस्तार करना।

प्रश्न 13.

2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

सर्वाधिक : केरल (1058); न्यूनतम : हरियाणा (861)।

प्रश्न 14.

2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र-शासित प्रदेशों के नाम बताइए।

उत्तर:

सर्वाधिक : पुडुचेरी (1038); न्यूनतम : दमन और दीव (618)।

प्रश्न 15.

आश्रित अनुपात क्या होता है?

उत्तर:

प्रौढ़ों तथा किशोरों और वृद्धों के बीच जनसंख्या के अनुपात को आश्रित अनुपात कहते हैं।

प्रश्न 16.

भारतीय भाषाओं से संबंधित चार भाषा परिवारों के नाम बताइए।

उत्तर:

- आग्नेय (आस्ट्रिक) परिवार

- चीनी-तिब्बती परिवार

- द्रविड़ भाषा परिवार तथा

- भारतीय-यूरोपीय (आर्य) परिवार।

प्रश्न 17.

भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले कब और कहाँ आया?

उत्तर:

प्रथम शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर केरल की कोच्चि बंदरगाह पर सीरियाई ईसाइयों ने पहुँचकर ईसाई धर्म का भारत में आरंभ किया।

प्रश्न 18.

सांस्कृतिक विलयन क्या होता है?

उत्तर:

विभिन्न प्रदेशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गुणों के आपसी संपर्क को सांस्कृतिक विलयन कहा जाता है।

प्रश्न 19.

भारत के सात शास्त्रीय नृत्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

कत्थक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम।

प्रश्न 20.

जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? विश्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन-सा स्थान है?

उत्तर:

वर्ष 2011 में भारतवर्ष की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवाँ स्थान है।

प्रश्न 21.

प्रत्येक उत्तरोत्तर जनगणना में जनसंख्या का घनत्व क्यों बढ़ रहा है?

उत्तर:

भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जबकि क्षेत्रफल सदैव निश्चित रहता है। इसलिए प्रत्येक उत्तरोत्तर जनगणना में जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है।

प्रश्न 22.

जनसंख्या घनत्व क्या है?

उत्तर:

किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश की भूमि के क्षेत्र फल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।

प्रश्न 23.

साक्षरता क्या है?

उत्तर:

यद्यपि साक्षरता (Literacy) जनसंख्या का एक सामाजिक पक्ष है तथापि यह जनसंख्या की गुणवत्ता का बोध कराती है। व्यापक रूप से साक्षरता वह ज्ञान है जो लोगों में जागृति लाए। साधारणतया साक्षरता लोगों को किसी भाषा में समझ के साथ लिखने या पढ़ने की योग्यता को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार, “साक्षर वह व्यक्ति है जो किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़, लिख और समझ सकता है।”

![]()

प्रश्न 24.

भारत किन चार प्रमुख धर्मों का जन्म-स्थान है?

उत्तर:

- हिंदू धर्म

- बौद्ध धर्म

- जैन धर्म

- सिक्ख धर्म।

प्रश्न 25.

जन-जातियों में सहभागिता दर सबसे अधिक क्यों पाई जाती है?

उत्तर:

जन-जातीय समुदाय एक खुला समाज होता है। इनमें पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की प्रतिष्ठा समान होती है और वे सभी अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए उनमें सहभागिता दर सबसे अधिक होती है।

प्रश्न 26.

देश के किस भाग में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है?

उत्तर:

पंजाब और हरियाणा को छोड़कर उत्तरी भारत के सभी राज्यों, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर सभी उत्तर:पूर्वी भागों और मध्य भारत के राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

प्रश्न 27.

किशोरों, प्रौढ़ों और वृद्धों की आयु सीमाएँ दीजिए।

उत्तर:

- किशोर – 15 वर्ष से नीचे।

- प्रौढ़ – 15-59 वर्ष।

- वृद्ध – 60 वर्ष व इससे ऊपर।

प्रश्न 28.

भारत में आयु पिरामिड की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- भारत के आयु पिरामिड का आधार बहुत चौड़ा है जो प्रारंभिक आयु वर्गों तक बना रहता है।

- आयु पिरामिड ऊपर की ओर संकरा होता जाता है।

प्रश्न 29.

जनसंख्या संरचना क्या है? अथवा जनसंख्या संघटन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

जनसंख्या की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जनसंख्या की संरचना या संघटन या संयोजन कहा जाता है। जनसंख्या का संयोजन लिंग, आयु, श्रम-शक्ति, आवास, इकाइयों, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता शिक्षा और व्यावसायिक संरचना से होता है।

प्रश्न 30.

सतलुज गंगा के मैदान में जनसंख्या के अधिक गहन होने के कारण बताइए।

उत्तर:

सतलुज गंगा के मैदान में जनसंख्या के अधिक गहन होने के कारण निम्नलिखित हैं-

- सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र

- औद्योगिक और नगरीय विकास

- सुविधाओं का संकेंद्रण।

प्रश्न 31.

कुल जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर है?

अथवा

कुल जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व क्या है?

उत्तर:

कल जनसंख्या दो समय बिंदुओं के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या को कुल जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या घनत्व-किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं।

प्रश्न 32.

जनसंख्या की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर:

जनसंख्या संयोजन की विशेषताओं को जनांकिकीय विशेषताएँ कहते हैं। जनांकिकीय विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या

- लिंग संरचना

- श्रमिक तथा आश्रित जनसंख्या।

प्रश्न 33.

‘सहभागिता दर’ से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

सहभागिता दर श्रम का अनुपात है। इसे कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत द्वारा व्यक्त किया जाता है। सहभागिता अनुपात पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग-अलग होता है।

प्रश्न 34.

भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को राज्य-भाषा का दर्जा प्राप्त है?

उत्तर:

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राज्य-भाषा का दर्जा प्राप्त है-

- हिन्दी

- तेलुगू

- बांग्ला

- मराठी

- तमिल

- उर्दू

- गुजराती

- मलयालम

- कन्नड़

- ओड़िया

- असमिया

- पंजाबी

- कश्मीरी

- सिंधी

- संस्कृत

- कोंकणी

- मणिपुरी

- नेपाली

- डोगरी

- मैथिली

- बोडो

- संथाली।

प्रश्न 35.

द्रविड़ भाषा परिवार का विवरण दीजिए। अथवा . द्रविड़ भाषा परिवार की कौन-सी चार मुख्य भाषाएँ हैं?

उत्तर:

द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़ तथा उत्तरी द्रविड़ भाषाएँ सम्मिलित हैं। दक्षिणी द्रविड़ में मुख्य भाषाएँ तमिल, मलयालम, कन्नड़ तथा गौण भाषाओं में तुल, कुरगी तथा येरुकला सम्मिलित हैं। मध्य द्रविड़ की मुख्य भाषाएँ तेलुगू तथा गोंडी तथा उत्तरी द्रविड़ वर्ग में कुरुख तथा मालती हैं। वास्तव में 96% द्रविड़-भाषी जनसंख्या चार भाषाएँ-(1) तमिल, (2) तेलुगू, (3) कन्नड़, (4) मलयालम बोलती है।

![]()

प्रश्न 36.

अनुसूचित जातियों का संकेंद्रण देश के जलोढ़ तथा तटीय मैदानों में अधिक है, कारण बताइए।

उत्तर:

भारत की अनुसूचित जाति का अधिकतम संकेंद्रणं सिंधु-गंगा के मैदान तथा भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में पाया जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ समतल उपजाऊ मैदान हैं, पर्याप्त जल-सुविधा है। मिट्टी कोमल तथा उपजाऊ है तथा अनेक प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु है। भारत में अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग कृषि-श्रमिक हैं और कृषि पर ही उनकी जीविका निर्भर है। अतः जलोढ़ तथा तटीय मैदान में इस जाति का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है।

प्रश्न 37.

भारत के लोगों की भाषाओं तथा बोलियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, कारण बताइए।

उत्तर:

भारत एक विशाल देश है। यहाँ लगभग हर क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। भाषाएँ तथा बोलियाँ भी इस संदर्भ में अछूती नहीं हैं। यहाँ विभिन्न युगों में बाहर से मानव प्रजाति का आगमन होता रहा है। वे अपने साथ विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएँ तथा बोलियाँ भी साथ लाए थे। अतः यही कारण है कि आज भी भारत के लोगों की भाषाओं और बोलियों में अत्यधिक विविधताएँ पाई जाती हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र-शासित प्रदेशों की जनसंख्या (प्रतिशत में) और घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०) का विवरण दें।

उत्तर:

| केंद्र-शासित प्रदेश | जनसंख्या (प्रतिशत में) | घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०) |

| 1. दिल्ली | 1.38 | 11,297 |

| 2. चण्डीगद | 0.09 | 9,252 |

| 3. पुद्धचेरी | 0.10 | 2,598 |

| 4. दमन व दीव | 0.02 | 2169 |

| 5. लक्षद्वीप | 0.01 | 2,013 |

| 6. दादर व नगर हवेली | 0.03 | 698 |

| 7. अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह | 0.03 | 46 |

प्रश्न 2.

जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों, प्रौद्योगिकी ज्ञान और सामाजिक संगठनों द्वारा भौतिक कारकों को अपने हित मे बदलने का प्रयत्न किया है। विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की पोषण क्षमता में अंतर पाया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलापों की पोषण क्षमता कम होती है जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की पोषण क्षमता अधिक होती है। इसलिए नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार आधुनिक कृषि संपन्न क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है।

प्रश्न 3.

भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या का घनत्व समवृष्टि का अनुसरण करता है, कारण दीजिए।

उत्तर:

भारत का उत्तरी विशाल मैदान, कृषि की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है। यह समतल उपजाऊ मैदान है जो नदियों द्वारा लाए गए पदार्थ के जमाव से बना है। कृषि के लिए जल की उपलब्धि एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

भारत के उत्तरी मैदान में ज्यों-ज्यों हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएँ, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। भारत के सुदूर उत्तर:पूर्वी राज्यों में 400 से०मी० से अधिक वार्षिक वर्षा होती है तथा यहाँ से पश्चिम की ओर जाने से वर्षा की मात्रा में कमी आती रहती है। पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सें०मी० वार्षिक है। मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 60 से 100 सें०मी० तक वर्षा का औसत पाया जाता है।

फिर हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में 40 सें०मी० से 60 सें०मी० तथा पूर्वी राजस्थान में 20 से 40 और पश्चिमी राजस्थान में 20 सें०मी० से कम वर्षा का औसत वितरण पाया जाता है। इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। इसी प्रकार उत्तरी मैदान में जनसंख्या का घनत्व भी इसी क्रम से पश्चिम की ओर कम होता जाता है। अतः कृषि के लिए जल का महत्त्व ही इस प्रकार के उत्तरी मैदान में जनसंख्या के वितरण का कारण है।

प्रश्न 4.

आदर्श जनसंख्या किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

आदर्श जनसंख्या वह कहलाती है जब कोई देश पूरी तरह सम्पन्न हो तथा लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो । यदि देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग संतुलित रूप से हो तो वहाँ के लोग सुखी और सुविधा सम्पन्न होंगे। इसलिए देश में न तो बहुत अधिक जनसंख्या होनी चाहिए न ही बहुत कम। किसी भी देश में आदर्श जनसंख्या, संसाधनों के उपयोग की विधियों और विकास की स्थिति बदलने के साथ-साथ बदलती रहती है। अतः आदर्श जनसंख्या वही है जिसके द्वारा अधिक-से-अधिक मानव कल्याण हो सके।

प्रश्न 5.

“भारत में जनसंख्या का विषम स्थानिक वितरण उसे प्रभावित करने वाले कारकों में घनिष्ठ संबंध कैसे है?” स्पष्ट करें।

उत्तर:

भारत में जनसंख्या का विषम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है भू-विन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करते हैं। परिणामतः उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टा प्रदेशों और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के कुछ भागों हिमालय क्षेत्र, उत्तर:पूर्व की अपेक्षा उच्चतरं है फिर भी सिंचाई के विकास, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और परिवहन जाल के विकास के कारण विरल जनसंख्या के कुछ क्षेत्र अब मध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों से महत्त्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव, विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन के साधन, औद्योगीकरण और नगरीकरण हैं।

प्रश्न 6.

मुख्य, सीमान्त एवं अकर्मक कामगार (श्रमिक) क्या हैं?

उत्तर:

मुख्य कामगार-सन् 1991 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में संलग्न रहा हो, मुख्य कामगार (श्रमिक) कहलाता है।

सीमान्त कामगार-जो श्रमिक वर्ष में 183 दिन से कम रोजगार पाता है, वह सीमान्त कामगार अकर्मक कामगार-जो श्रमिक गैर-कामगार होते हैं वे अकर्मक कामगार कहलाते हैं।

![]()

प्रश्न 7.

ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या की तुलना करें।

उत्तर:

ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या की तुलना निम्नलिखित प्रकार से है-

| ग्रामीण जनसंख्या | नगरीय जनसंख्या |

| 1. ग्रामीण लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। | 1. नगरीय लोगों का प्रमुख व्यवसाय निर्माण उद्योग, व्यापार तथा तृतीयक व्यवसाय है। |

| 2. यहाँ के लोगों को आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। | 2. इन्हें लगभग नई आधुनिक सुविधाएँ; जैसे परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन के साधन आदि उपलब्ध होते हैं। |

| 3. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक नहीं होता। | 3. नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। |

प्रश्न 8.

उत्पादक और आश्रित जनसंख्या में क्या अंतर है?

अथवा

कार्यशील आयुवर्ग व प्रजनक आयुवर्ग में क्या अंतर है?

उत्तर:

उत्पादक और आश्रित जनसंख्या में निम्नलिखित अंतर हैं-

| उत्पादक जनसंख्या | अभ्रित जनसंख्या |

| 1. उत्पादक जनसंख्या लाभदायक आर्थिक क्रियाओं में काम करती है। | 1. आश्रित जनसंख्या, आर्थिक क्रियाओं में विशेष योगदान नहीं देती । |

| 2. ऐसे लोगों के समुदाय को श्रमिक बल कहा जाता है। | 2. ऐसे लोगों के समुदाय को अश्रमिक बल कहा जाता है। |

| 3. इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। | 3. इस वर्ग में 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग आते हैं। |

| 4. ये लोग स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। | 4. ये लोग बेरोज़गार होते हैं तथा श्रमिक लोगों पर आश्रित रहते हैं। |

प्रश्न 9.

भारत में लिंगानुपात बहुत कम है, कारण बताएँ।

उत्तर:

भारत में लिंगानुपात बहुत कम है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-

- भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण स्त्रियों की प्रायः मृत्यु हो जाती है।

- भारत के कई भागों में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसके कारण छोटी आयु में, प्रायः प्रसूति काल में ही लड़कियों की मृत्यु हो जाती है।

- दहेज जैसी कुप्रथा के कारण कई स्त्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

- आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से लोग पहले ही लिंग का पता लगा लेते हैं तथा पुत्र की लालसा में स्त्री-लिंग होने पर गर्भ गिरा देते हैं।

प्रश्न 10.

चंडीगढ़ में लिंगानुपात कम पाया जाता है। कारण बताइए।

उत्तर:

चंडीगढ़ का लिंग अनुपात 773 है अर्थात् हर 1,000 पुरुषों के पीछे 773 स्त्रियाँ हैं। यह अनुपात देश के सभी केंद्र-शासित प्रदेशों में सबसे कम है। इसका मुख्य कारण नगर की प्रकृति है। यह पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी भी है। यहाँ बड़ी संख्या जनसंख्या : वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन में वेतनभोगी लोग सरकारी तथा दूसरे कार्यालयों में काम करते हैं। इनमें कुछ दैनिक यात्री तथा कुछ अस्थायी तौर पर चंडीगढ़ में रहते हैं तथा चंडीगढ़ की जनसंख्या में शामिल कर लिए जाते हैं। ऐसे लोगों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इस कारण चंडीगढ़ में लिंगानुपात बहुत कम हो गया है। ये लोग अपने परिवारों को गाँवों में ही छोड़कर आते हैं।

प्रश्न 11.

भारतीय जनसंख्या के घनत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

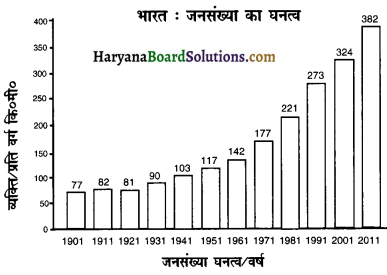

भारत में जनसंख्या का घनत्व 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० से बढ़कर 2001 में 334 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० . हो गया। इस प्रकार विगत एक शताब्दी में 257 व्यक्ति वर्ग कि०मी० की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। भारत में जनसंख्या घनत्व को निम्न तालिका में दर्शाया गया है

प्रश्न 12.

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की व्यावसायिक संरचना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं-

- सन् 1991 की तुलना में देश में किसानों की जनसंख्या घटी है। 1991 में भारत में किसानों की जनसंख्या 38.41 प्रतिशत थी जबकि 2001 में वो घटकर 31.71 प्रतिशत रह गई।

- किसान (31.71%) तथा कृषि मजदूर (26.69%) संयुक्त रूप से (58.4%) साबित करते हैं।

- कृषि सेक्टर में श्रमिकों के अनुपात में उतार आने से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है।

- इससे श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर-खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता बढ़ गई है।

- इससे द्वितीयक क्षेत्र की खेती में न खप सकने वाली श्रम शक्ति को अधिक रोजगार न दे पाने की असमर्थता भी उजागर होती है।

- यदि लिंग के अनुसार देखा जाए तो 72% स्त्रियाँ कृषि कार्यों में लगी हैं, जबकि पुरुष केवल 53% ही हैं।

- गैर कृषि कार्यों में 28% स्त्रियाँ तथा 52.16% पुरुष कामगार हैं।

- घरेलू उद्योगों का महत्त्व भी बढ़ने लगा है, 2001 के अनुसार इनकी संख्या 5% हो गई है।

- विनिर्माण, व्यापार, उद्योग, परिवहन, संचार, भंडारण तथा अन्य गैर-कृषिक कार्यों में देश के लगभग 42% कामगार लगे हुए हैं।

- तृतीयक कार्यों का अधिक अनुपात मुख्यतः नगरीकृत जिलों तक सीमित है।

प्रश्न 13.

भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? उल्लेख करें।

उत्तर:

भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को निम्नलिखित भाषाई-परिवारों में बांटा गया है-

- आस्ट्रिक भाषा परिवार

- द्रविड़ भाषा परिवार

- चीन-तिब्बती परिवार

- भारतीय यूरोपीय परिवार (आय)।

भारत में अधिकतर आर्य परिवार की बोली पाई जाती है। इनमें हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी भाषा बोलने वाले निम्नलिखित हैं

- हरियाणा

- हिमाचल प्रदेश

- राजस्थान

- बिहार

- मध्य प्रदेश

- उत्तर प्रदेश

- दिल्ली।

भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

प्रश्न 14.

भारत की धार्मिक विविधता में भी एकता है, स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भारत प्राचीन समय से एक महान् देश रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों ने जन्म लिया। इस समय देश में सात धर्म पाए जाते हैं। हिंदू, सिक्ख, जैन तथा बौद्ध धर्मों ने इसी देश में जन्म लिया। मुस्लिम तथा ईसाई धर्म के अनुयायी भी भारत में काफी समय से रह रहे हैं। पारसी धर्म के लोग विदेशी हैं। इन सब धर्मों ने भारतीय संस्कृति, कला, रीति-रिवाज तथा बस्तियों आदि को बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार धर्मों ने भारत में विविधता प्रदान की है, परंतु भारत एक धर्म-निरपेक्ष देश है, जिसने विभिन्न धर्मों के अनयायियों को एकता के सूत्र में बांध रखा है। सभी लोग मिल-जुलकर रहते हैं। एक ही स्थान पर मंदिर, गुरुद्वारा तथा मस्जिद पास-पास पाए जाते हैं तथा उसी जगह के रहने वाले लोग अपने-अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं। ईद, क्रिसमिस आदि के दिन लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं। यह सब एकता का प्रतीक है।

प्रश्न 15.

भारत में जन-जातियों का वितरण असमान है, क्या कारण है?

उत्तर:

भारतीय जन-जाति प्रायः अनुसूचित जातियों में पाई जाती है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जन-जातियों की जनसंख्या 6 करोड़, 77 लाख थी जो कुल भारतीय जनसंख्या का 8% थी, परंतु भारत में इनका वितरण बहुत ही असमान है। इनका अधिकतर संकेंद्रण मिजोरम, नगालैंड, मेघालय के पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों के ऊबड़-खाबड़ तथा जंगली इलाकों में अधिकतर पाए जाते हैं।

इसका कारण यह है कि पहाड़ी तथा जंगली भाग इन जातियों की सांस्कृतिक मान्यताएँ रहे हैं। दूसरे, ये लोग अधिकतर वहाँ रहते हैं जो क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल नहीं हैं। अतः इनका व्यवसाय तथा जीवन-पद्धति का संबंध इनके निकट के प्राकृतिक वातावरण के काफी निकट होता है। ये जन-जातियाँ कृषि-कार्य करना पसंद करती हैं, इसलिए ये लोग कृषि के उन्नत क्षेत्रों से दूर-दराज के पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों को स्थानांतरण कर गए हैं। इन्हीं कारणों से इन लोगों का वितरण बहुत ही असमान है।

प्रश्न 16.

उत्तर के जलोढ़ मैदानों में अनुसूचित जातियों के संकेंद्रण की प्रवृत्ति प्रबल क्यों है?

उत्तर:

भारत में अनुसूचित जातियों का संकेंद्रण उत्तर के जलोढ़ मैदानों तथा तटीय मैदानों में है। उत्तरी मैदान में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में इनकी संख्या लगभग चार करोड़ है। पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या लगभग दो करोड़ है। इसके निम्नलिखित कारण हैं

(i) इन प्रदेशों में गहन कृषि की जाती है। इसलिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है।

(ii) अनुसूचित जाति के अधिकतर लोग खेतीहर मजदूर हैं। यहाँ की उपयुक्त जलवायु, उपजाऊ मिट्टी तथा पर्याप्त मात्रा में जल के कारण इन क्षेत्रों में कृषि का विकास अधिक हआ है। इन श्रमिकों को यहाँ रोजगार मिल जाता है।

(iii) यहाँ आर्थिक विकास अधिक है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोग चमड़ा शोधन उद्योग तथा जूता निर्माण उद्योग आदि में कार्यरत हैं।

प्रश्न 17.

“भारत का जन-जातीय समुदाय देश की नृ-जातीय विविधताओं का एक रोचक चित्र प्रस्तुत करता है।” इस कथन पर अपने विचार दीजिए।

उत्तर:

जन-जातीय जनसंख्या भारत की जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। प्राचीन समय में बाहर से आने वाले प्रजाति समूह द्वारा जो लोग बाहर दूर-दराज जंगली क्षेत्र में खदेड़ दिए गए थे, वे ही आज जन-जातीय जनसंख्या कहलाती हैं। इनको आदिवासी कहते हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या में सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता पूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण भारतीय महाद्वीप में लंबे समय से मनुष्यों के आबाद होने की प्रक्रिया है। अलग-अलग समयों में अलग-अलग मानव समूह भारत में आए तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित होते रहे तथा आपसी तथा स्थानीय जातियों के आपस में मिश्रण के कारण अलग से संस्कृति का जन्म हुआ। विभिन्न जातियों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक मिलन होता रहा। प्रत्येक जाति-समूह ने अपनी अलग विशेषता प्राप्त की। इसलिए भारतीय जातियों में विविधताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

![]()

प्रश्न 18.

आयु संरचना क्या है? आयु वर्ग की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को वर्गीकृत कीजिए।

उत्तर:

आयु संरचना-किसी दी गई जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या के मिलने वाले अनुपात को आयु संरचना कहते हैं। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या का वर्गीकरण-आयु वर्ग की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया है

1. बाल आयु वर्ग इसमें 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। सन् 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में बाल आय वर्ग का प्रतिशत 29.5 रहा। यह आय वर्ग आश्रित आय वर्ग होता है।

2. युवा आयु वर्ग इसमें 15-59 वर्ष के आयु समूह को सम्मिलित किया गया है। सन् 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में युवा वर्ग का प्रतिशत 62.5 रहा। यह वर्ग देश को विकास की ओर अग्रसर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. वृद्ध आयु वर्ग इसमें 60 वर्ष से अधिक के आयु समूह को सम्मिलित किया गया है। सन् 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में वृद्ध वर्ग का प्रतिशत 8 रहा। किसी भी देश के इस वर्ग की अधिक जनसंख्या अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होती।

प्रश्न 19.

भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के काल को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को स्पष्ट करें।

उत्तर:

भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास/काल को हम निम्नलिखित तीन युगों में बांट सकते हैं

1. जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति का युग-यह समय सन् 1921 से पहले का समय है। सन् 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में कमी देखने को मिली है। अनुमान है कि सन् 1891 से 1921 के बीच के 30 वर्षों में केवल 6% जनसंख्या ही बढ़ी है।

2. जनसंख्या वृद्धि का मध्यम गतिकाल यह सन् 1921 से 1951 के बीच का काल है। इस काल में सन् 1921 से पहले के दशकों की अपेक्षा थोड़ी तेज गति से वृद्धि हुई, परंतु यह मध्यम गति से बढ़ी।

3. जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ने का युग-सन् 1951 से 1991 के बीच का काल तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि का काल कहलाता है। सन् 1951 से 1981 के बीच भारत की जनसंख्या लगभग दुगुनी और 1991 में यह ढाई गुना हो गई। हालांकि मामूली-सी कमी 1991 में वृद्धि-दर का 24.75% से घटकर 23.50% हो जाना था। सन् 2001 में वृद्धि दर 21.34% एवं सन् 2011 में वृद्धिं-दर 17.64% आंकी गई।

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

विगत वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

वृद्धि प्राकृतिक है तथा प्रवासी वृद्धि बहुत कम है। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वप्रथम सन् 1872 में जनगणना हुई थी, जो देश के अनेक भागों में की गई अलग-अलग जनसंख्या का जोड़ था। सन् 1881 में नियमित जनगणना का आरंभ हुआ, जो प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् होती है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 68.5 करोड़ थी। वर्तमान समय में लगभग 1.3 मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष मर जाते हैं। इस प्रकार भारत की वृद्धि दर 15 मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष है जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है अर्थात् जनसंख्या की दृष्टि से भारत में एक ऑस्ट्रेलिया प्रतिवर्ष जुड़ जाता है। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित दो प्रकार की होती है (1) प्राकृतिक वृद्धि-दर, (2) वास्तविक वृद्धि-दर।

भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास पर नज़र डालने पर बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हमारे सामने आती हैं। अनुमानतः सन् 1600 में भारत की कुल जनसंख्या 10 करोड़ थी। सन् 1800 में यह लगभग 12 करोड़ थी। इसका मतलब यह हुआ कि 200 वर्षों में भारत की जनसंख्या केवल 2 करोड़ बढ़ी, लेकिन सन् 1871 में यह जनसंख्या दोगुनी अर्थात् 25.5 करोड़ हो गई। सन् 1800 से 1871 अर्थात् 71 वर्ष का समय तीव्र जनसंख्या वृद्धि का समय था।

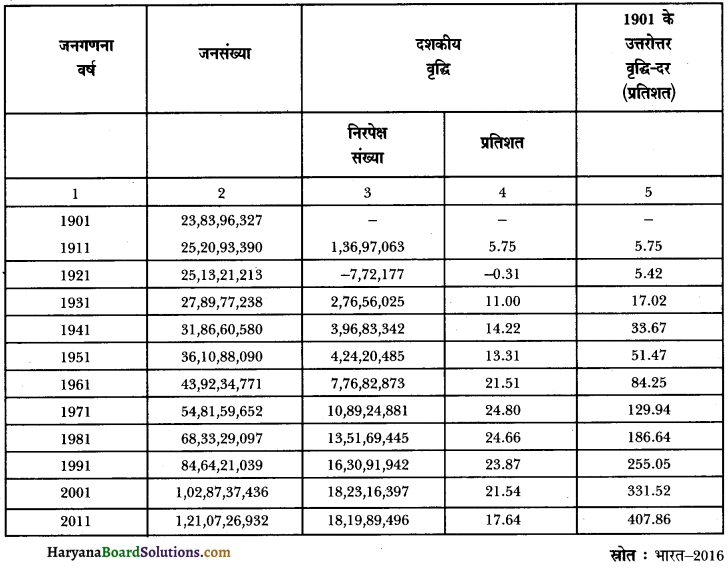

नीचे दी गई तालिका से भारत में जनसंख्या वृद्धि को दशकों में बांटकर रखा गया है-

| दशकीय वृद्धि | |||

| जनगणना वर्ष | जनसंख्या | निरपेक्ष | प्रतिशत |

| 1901 | 238,396,327 | – | – |

| 1911 | 252,093,390 | 13,697,063 | 5.75 |

| 1921 | 251,321,213 | -772,177 | (-) 0.31 |

| 1931 | 278,977,238 | 27,656,025 | 11.00 |

| 1941 | 318,660,580 | 39,683,342 | 14.22 |

| 1951 | 361,088,090 | 42,427,510 | 13.31 |

| 1961 | 439,234,771 | 78,146,681 | 21.51 |

| 1971 | 548,159,625 | 108,924,881 | 24.80 |

| 1981 | 683,329,097 | 135,169,445 | 24.66 |

| 1991 | 846,302,688 | 162,973,591 | 23.87 |

| 2001 | 1,028,737,436 | 182,307,640 | 21.54 |

| 2011 | 1,210,726,932 | 181,583,094 | 17.64 |

स्लोत : भारत – 2016

20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सन् 1901 में भारत की कुल जनसंख्या 23,83,96,327 व्यक्ति थी, जो 1911 में बढ़कर 25,20,93,390 व्यक्ति हो गई। इस तरह से 1901-11 के दशक में 1,36,97,063 व्यक्तियों की वृद्धि भारत में हुई, जो 5.75% थी। सन् 1921 में, देश की जनसंख्या 25,13,21,213 व्यक्ति रह गई। 1911-21 के दशक को अपवाद माना जाए, जिसमें 7,72,177 व्यक्ति अर्थात् संख्या में 0.31% की कमी हुई। 1921-31 के दशक में 11.00% की वृद्धि हई। 1931-41 में 14.22% वृद्धि देखने को मिली। 1941-51 के दशक में 13.31% वृद्धि हुई। 1951-61 में 21.64% वृद्धि तथा सन् 1971 में 24.80% वृद्धि हुई, जो 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक वृद्धि मानी जाती है। सन् 1981 में 24.66 तथा सन् 1991 में 23.8% है, जो सन् 1981 की तुलना में 0.81% कम है। सन् 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 है, जो सन् 2001 की तुलना में 3.9% कम है।

प्रश्न 2.

भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में जनसंख्या के वितरण की असमानता के कारणों का वर्णन करें।

अथवा

“भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है।” उचित उदाहरण देते हुए इस कथन की व्याख्या करें।

उत्तर:

भारत में जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण बहत-ही असमान पाया जाता है। सन 2011 की जनगणन 121,01,93,422 व्यक्ति देश के सभी भागों में समान रूप से निवास नहीं करते अर्थात् वे समान रूप से वितरित नहीं हैं। एक ओर तो केरल व पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व 1029 व्यक्ति वर्ग कि०मी० है या उससे अधिक है, जबकि कश्मीर में यह 124, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। गंगा के मैदानी भाग, बंगाल का डेल्टा व मालाबार तट में जनसंख्या अधिक है, जबकि थार के मरुस्थल, कश्मीर की ऊंची घाटियों व रण के दलदल में यह विरल है। भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 11,297, चंडीगढ़ में 9252, लक्षद्वीप में 2013 तथा पुडुचेरी में 2598 है, जबकि 100 से कम घनत्व वाले प्रदेशों की संख्या भी 4 है।

भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण भौतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक कारण हैं। भारत में औद्योगिक विकास अभी अपनी यवावस्था में है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ जनसंख्या में है। नए औद्योगिक स्थानों की ओर लगातार जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है क्योंकि जनसंख्या का घनत्व आर्थिक उत्पादन से ही सबसे अधिक प्रभावित होता है।

जनसंख्या : वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन भारत में जनसंख्या की अधिकता मैदानी भागों में होने का कारण समतल धरातल, अनुकूल जलवायु, उर्वरा मिट्टियाँ, वर्षा अथवा सिंचाई के साधन तथा सघन कृषि, यातायात सुविधाएँ, एक ही वर्ष में कई फसलों का होना, सूती-ऊनी वस्त्र, चीनी, कागज आदि उद्योगों का पाया जाना है। देश की 60% जनसंख्या विस्तृत उपजाऊ मैदान में जहाँ कृषि की सुविधाएँ अधिक हैं तथा समुद्र तल से ऊंचाई 200 कि०मी० कम हो जाती है। इन प्रदेशों में घनत्व 300 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। उत्तरी मैदान में जनसंख्या का वितरण अधिक होने के कारण-

- वर्षा, उपजाऊ मिट्टी जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है

- वर्षा की मात्रा पर्याप्त व सिंचाई की सुविधा का होना

- जलवायु का अच्छी होना

- याताया के साधनों की उपलब्धता

- उद्योगों का विकास होना

- व्यापार के लिए समुचित सुविधाएँ होना है।

दक्षिण के पठार में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। इन पठारी प्रदेशों में जनसंख्या का विक्षेपण विषम धरातल पर कम तथा नदी-घाटियों व उच्च समतल मैदानी भागों पर अधिक है। गुजरात व काठियावाड़, नर्मदा घाटी, आंध्र में कर्नाटक, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, थार, आंध्र में जनसंख्या का घनत्व सामान्य है। दक्षिण के पठार में जनसंख्या का कम घनत्व, असमान धरातल, सीमित कृषि क्षेत्र, साधारण वर्षा, सिंचाई के साधनों की कमी, यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण है। यहाँ जनसंख्या वितरण व घनत्व दोनों मध्यम हैं।

- भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट घने बसे होने का कारण पठारों की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी (कांप मिट्टी) से बना होना है

- शीतकाल व ग्रीष्मकाल में पर्याप्त वर्षा की मात्रा

- समुद्र के निकट होने के कारण कम जलवायु

- चावल का अधिक उत्पादन, जो अन्य फसलों की तुलना में सघन घनत्व समेटे रहता है

- यातायात व उद्योगों का विकास होना है।

भारत के सीमा प्रांतीय भागों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसका कारण पाकिस्तान सीमा के साथ कच्छ का दलदल, थार का मरुस्थल व कश्मीर के पर्वतीय भागों में उबड़-खाबड़ धरातल तथा जलवायु के कारण ही जनसंख्या न्यून व दूर-दूर तक बिखरी हुई है। उत्तर में हिमालय के कारण पूर्व में अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के पहाड़ी वनों से युक्त जंगलों में जनसंख्या कम है। यहाँ पर कृषि भूमि की कमी, यातायात के साधनों में कठिनाई तथा औद्योगिक विकास के न होने से , यहाँ की जनसंख्या का वितरण कम है।

प्रश्न 3.

भारत में लिंग अनुपात के वितरण प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में लिंग अनुपात की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

लिंगानुपात को प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में लिंगानुपात महिलाओं के लिए हमेशा ही प्रतिकूल रहा है। बीसवीं सदी के शुरू में यह अनुपात 972 था और 1941 के बाद इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई। 1901 से 2011 तक 2001 के मुकाबले 2011 में लिंगानुपात में 10 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। हमारे देश का लिंगानुपात विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन आदि देशों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक है।

भारत में लिंग अनुपात की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सन् 1901 के बाद लगातार लिंग अनुपात घटता जा रहा है जो निम्न तालिका से सिद्ध हो जाता है। केवल 1951 तथा 1981 के वर्ष अपवाद हैं।

तालिका : भारत में लिंगानुपात

(1,000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या)

| जनगणना वर्ष | लिंगानुपात | जनगणना वर्ष | लिंगानुपात |

| 1901 | 972 | 1961 | 941 |

| 1911 | 964 | 1971 | 930 |

| 1921 | 955 | 1981 | 934 |

| 1931 | 950 | 1991 | 927 |

| 1941 | 945 | 2001 | 933 |

| 1951 | 946 | 2011 | 943 |

भारत में केवल केरल राज्य का अनुपात स्त्रियों के पक्ष में है। केंद्र-प्रशासित प्रदेशों दादरा तथा नगर हवेली, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में लिंग अनुपात भारत के औसत अनुपात से अधिक है। केरल में 1,000 पुरुषों के पीछे 1,084 स्त्रियाँ हैं। शेष देश के हर राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं हैं।

भारत में नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात बहुत ही कम है। भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में लिंगानुपात में पुरुषों की प्रमुखता पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग आधे राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये सभी या तो भारत के तटीय राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

भारत में लिंगानुपात की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिला स्तर पर, दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों; जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर:पश्चिमी मध्य प्रदेश में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण-पूर्वी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के अधिकतर जिलों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है।

![]()

प्रश्न 4.

भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं का वर्णन करें।

अथवा

सन् 1901 से 2011 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं व कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि-दर बहुत ऊँचे हैं और समय के साथ निरन्तर बढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि-दर 17.64 प्रतिशत व वार्षिक वृद्धि-दर 2.4 प्रतिशत है। वृद्धि की इस वर्तमान दर से अनुमान लगाया गया है कि अगले लगभग 30-50 वर्षों में देश की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी और यहाँ तक कि चीन की जनसंख्या को भी पार कर जाएगी।

भारत में दशकीय वृद्धि-दर

भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म-दर, मृत्यु-दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है और यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रावस्थाओं को दर्शाती है। भारत के जनांकिकीय इतिहास को चार सुस्पष्ट प्रावस्थाओं में बाँटा जा सकता है

प्रावस्था ‘क’ – 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रूद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था (Stagnant phase) कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि-दर अत्यन्त निम्न थी। 1911-21 के दौरान जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर 0.31 प्रतिशत कम हो गई।

कारण – इस दौरान जनसंख्या घटने का प्रमुख कारण बीमारियाँ और महामारियाँ थीं। सन् 1918 में अकेले इंफ्लूएंजा से ही देश में सवा करोड़ लोग मर गए।

- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ निम्न स्तरीय थीं।

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) में हजारों भारतीय काम आए।

- लगातार हो रही फसल की खराबी से भी अनेक लोग भुखमरी का शिकार हो गए। भोजन और अन्य आधारभूत जरूरतों की वितरण प्रणाली अदक्ष (Inefficient) थी।

- इन सभी कारणों के साथ अधिकतर लोगों की निरक्षरता भी मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु-दरों के लिए उत्तरदायी थी।

प्रावस्था ‘ख’ – 1921-1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि (Steady growth of population) की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि होने लगी।

कारण-

(i) इस अवधि में चिकित्सा विज्ञान में हुई उन्नति के फलस्वरूप चेचक, हैज़ा, प्लेग, निमोनिया तथा इंफ्लूएंजा जैसी महामारियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। इससे मृत्यु-दर में उल्लेखनीय कमी आई।

(ii) परिवहन के साधनों के विकास ने – सामग्री पहुंचाने का काम आसान कर दिया। इससे भी मृत्यु-दर को घटाने में सफलता मिली।

(iii) कृषीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ। परिणामस्वरूप अशोधित जन्म-दर ऊँची बनी रही। इससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि-दर . उच्चतर हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मन्दी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि-दर प्रभावशाली थी।

(iv) जनसंख्या की वृद्धि-दर सन् 1941 में 1.42 प्रतिशत से घटकर सन् 1951 में 1.33 प्रतिशत रह गई। इसका कारण देश के विभाजन के फलस्वरूप लाखों लोगों का प्रवास (Migration) और अनेक लोगों का मारा जाना था इसे मृत्यु-प्रेरित वृद्धि कहा गया है।

प्रावस्था ‘ग’-1951-1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या-विस्फोट (Population Explosion) की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु-दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन-दर के कारण हुआ। इस दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 2.2 प्रतिशत तक ऊँची रही और जनसंख्या दुगुनी हो गई।

कारण-

(i) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें केन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया (Centralised Planning Process) के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। कृषि और उद्योग खण्डों के विकास, रोज़गार में वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं की प्रगति और विस्तार तथा जन्म और मृत्यु-दरों पर नियन्त्रण; जैसी उपलब्धियों के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी।

(ii) साठ के दशक में देश में आई हरित-क्रान्ति से उपजी खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। सुनिश्चित भोजन ने जीवन की दशाओं को बेहतर किया जिससे जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि हुई।

(iii) इसी दौरान तिब्बतियों, नेपालियों, बांग्लादेशियों और पाकिस्तान से आने वाले लागों के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण भी भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई।

(iv) सन् 1971 के पश्चात्, शिक्षा के प्रचार-प्रसार के प्रभाव तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से जनसंख्या की वृद्धि-दर में कुछ-कुछ कमी आने लगी। सन् 1981 में जनसंख्या की वृद्धि-दर हल्की-सी घटकर 24.66 प्रतिशत रह गई, इसे प्रजनन प्रेरित वृद्धि कहा गया है।

भारत : दशकीय जन्म-दर, मृत्यु-दर और प्राकृतिक वृद्धि-दर, 1901-2011

| दशक | अशोधित जन्म-दर(प्रति 1000) | अशोधित मृत्यु-दर(प्रति 1000) | प्राकृतिक वृद्धि-दर(प्रति 1000) |

| 1901-1911 | 49.2 | 42.6 | 6.6 |

| 1911-1921 | 48.1 | 47.2 | 0.9 |

| 1921-1931 | 46.4 | 36.2 | 10.1 |

| 1931-1941 | 45.9 | 37.2 | 14.0 |

| 1941-1951 | 39.9 | 27.4 | 12.5 |

| 1951-1961 | 41.7 | 22.8 | 18.9 |

| 1961-1971 | 41.2 | 19.0 | 22.3 |

| 1971-1981 | 37.2 | 15 | 21.0 |

| 1981-1991 | 29.5 | 9.8 | 20.1 |

| 1991-2001 | 26.2 | 9.0 | 17.0 |

| 2001-2011 | 25.0 | 8.1 | 16.9 |

[Source : Census of India, Sample Registration System (SRS) Bulletin, April, 2011]

प्रावस्था ‘घ’-1981 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि-दर यद्यपि ऊँची बनी रही, परन्तु धीरे-धीरे मन्द-गति से घटने लगी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि देश की कुल अथवा निरपेक्ष जनसंख्या घट गई। इसका अभिप्राय केवल यह है कि जनसंख्या बढ़ने की गति पर थोड़े ब्रेक लग गए। लोग तो बढ़े लेकिन कम गति से।

कारण-

- जनसंख्या की ऐसी वृद्धि के लिए अशोधित जन्म-दर की अधोमुखी प्रवृत्ति (Downward Trend) को उत्तरदायी माना जाता है।

- देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी तथा स्त्री-शिक्षा में सुधार से भी जनसंख्या की वृद्धि-दर में कमी के निश्चित संकेत मिले हैं।

प्रश्न 5.

भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में ग्रामीण जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में नगरीय जनसंख्या का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आवास के आधार पर भारतीय जनसंख्या को दो वर्गों में बांटा गया है-

- ग्रामीण जनसंख्या तथा

- नगरीय जनसंख्या।

ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या की अपनी अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं तथा इनको अलग-अलग व्यवसाय संरचना, जीवन-पद्धति आदि के आधार पर पहचाना जा सकता है। गांव के सभी लोग साधारण, सामाजिक संबंधों से ओत-प्रोत तथा अधिकतर कृषि-कार्यों में संलग्न रहते हैं। उनके आचार-विचार तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण नगर में रहने वाले लोगों से भिन्न होते हैं। इसके विपरीत, नगरों में रहने वाले लोग उद्योग तथा व्यापार में संलग्न रहते हैं। इनके आपसी सामाजिक संबंध हैं तथा इनका दृष्टिकोण अपेक्षतया भिन्न होता है।

भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। यहाँ आवासीय इकाइयाँ छोटी-छोटी झोंपड़ियाँ, छोटे-छोटे कच्चे या पक्के मकानों के समूह तथा छोटी बस्तियाँ हैं, जहाँ 30 से 50 लोगों का समुदाय रहता है। कुछ बड़े गांव भी होते हैं, जहाँ कई सौ से कई हज़ार तक लोग निवास करते हैं। चाहे गांव छोटा हो या बड़ा, सभी लोगों का मुख्य धंधा कृषि या इससे संबंधित कार्य करना होता है।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार, भारत में 76.66% जनसंख्या गांवों में तथा 33.34% जनसंख्या शहरों में रहती थी। लेकिन सन 2011 में थोड़ा परिवर्तन आया। गांवों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात घटकर 68.84% रह गया तथा शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़कर 31.16% हो गया। फिर भी ग्रामीण जनसंख्या का आकार तो भारत में बड़ा ही है।

ग्रामीण जनसंख्या का वितरण भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात में तथा ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। भारतीय संघ के कुछ राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता है; सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार व ओडिशा में 80% से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है। लगभग यही प्रतिरूप ओडिशा (83.32%), त्रिपुरा (73.82%), नगालैंड (71.03%) और मेघालय (79.92%) में पाया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखण्ड, राजस्थान, सिक्किम में 75% से 80% जनसंख्या ग्रामीण है। जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत अनुपात (60%) से अधिक है। राष्ट्रीय औसत से कम ग्रामीण जनसंख्या आध्र प्रदेश, गोआ, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा दादर व नगर हवेली को छोड़कर सभी केंद्र-शासित प्रदेशों में पाई जाती है। देश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में 2.5% व चंडीगढ़ में 2.72% पाई जाती है।

दिए गए विवेचन से पता चलता है कि उच्चतम ग्रामीण अनुपात के कारण हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। दूसरी बात, जो सामने आई है, वह यह है कि भारत के अधिकांश तटीय राज्यों में नगरीकरण अधिक हुआ है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं, जहाँ नगरीकरण बहुत कम हुआ है तथा जिनमें कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ 90% से भी अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है; जैसे जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, बिहार के गोपालगंज जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तथा राजस्थान के जलौर। जनसंख्या ग्रामीण है।

अनेक राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का उच्च अनुपात प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में विविधता न होने के कारण यहाँ कृषि पर निर्भरता अत्यधिक है। परंपरागत सामाजिक ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। भारत के चार राज्यों बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश व राजस्थान में वास्तव में यही स्थिति है। आर्थिक दृष्टिकोण से अविकसित इन राज्यों में नगरीकरण और औद्योगीकरण दोनों की गति धीमी है। भारत के कम नगरीकरण वाले राज्यों में बहुत-से जिले ऐसे हैं जो लगभग ग्रामीण हैं और जहाँ 90% से अधिक लोग गाँवों में रहते हैं।

ऊपर दिए गए विवरण से पता चलता है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अधिक अनुपात होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर निर्भर है तथा यहाँ रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। नगरीय जनसंख्या का वितरण नगरीकरण यद्यपि भारत में, नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या का आकार बहुत बड़ा है तथा संभवतः विश्व में कुल नगरीय जनसंख्या में इसका चौथा स्थान है, परंतु कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम है। चीन तथा पाकिस्तान की नगरीय जनसंख्या का भी प्रतिशत भारत से अधिक है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% ही नगरीय जनसंख्या है, जबकि 1990 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 45% नगरीय है।

विश्व के कई देशों में नगरीकरण इतना अधिक हुआ है कि भारत की तुलना इन देशों से किसी भी दिशा में नहीं की जा सकती; जैसे यू०एस०ए० में 75%, जापान में 77%, ऑस्ट्रेलिया में 85%, न्यूजीलैंड में 84% नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। भारत की तुलना तो इस संदर्भ में कुछ विकासशील देशों से ही की जा सकती है। मिस्र तथा पाकिस्तान की भी नगरीय जनसंख्या का अनुपात भारत से अधिक है।

सन् 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में जिन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक नगरीकरण है, उनमें महाराष्ट्र (45.23%), गुजरात (42.58%), कर्नाटक (38.57%), पश्चिम बंगाल (31.89%), आंध्र प्रदेश (33.49%) तथा उत्तराखंड (22.28%), गोआ (62.19%), तमिलनाडु (48.45%), पंजाब (37.49%), मध्य प्रदेश (27.63%), मिजोरम (51.51%), हरियाणा (34.79%) अंकित किए गए हैं।

भारत में पिछले 100 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में हर दशक में वृद्धि होती रही है, इससे नगरीकरण की प्रवृत्ति का अनुमान लग सकता है। यह बात दी गई तालिका से भी स्पष्ट हो जाती है।।

तालिका : नगरीय जनसंख्या का अनुपात (1901-2011)

| वर्ष | नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में) | वर्ष | नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में) |

| 1901 | 10.84 | 1961 | 17.97 |

| 1911 | 10.29 | 1971 | 19.90 |

| 1921 | 11.17 | 1981 | 23.31 |

| 1931 | 11.99 | 1991 | 25.72 |

| 1941 | 13.85 | 2001 | 28.2 |

| 1951 | 17.29 | 2011 | 31.16 |

दी गई तालिका से पता चलता है कि भारत में नगरीकरण में बृद्धि तो हुई है, लेकिन बड़ी मंद गति से। भारत में नगरीकरण की वृद्धि को अगर राज्यों के आधार पर देखा जाए तो भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 54.16% भारत के केवल पांच राज्यों; महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में निवास करता है। भारत के अन्य पांच राज्यों; कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में देश के नगरीय जनसंख्या के सामान्य अनुपात से कुछ अधिक जनसंख्या (26.03%) नगरों में निवास करती है। केंद्र-शासित प्रदेशों में से दिल्ली तथा चंडीगढ़ में सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है। इन दो प्रदेशों का वास्तव में शुरू से ही नगरों के रूप में विकास हुआ है।

![]()

प्रश्न 6.

भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संघटनों या लक्षणों की व्याख्या करें।

उत्तर:

किसी जनसंख्या में श्रम का अनुपात सहभागिता दर द्वारा व्यक्त किया जाता है जो कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत द्वारा व्यक्त किया जाता है। सहभागिता अनुपात पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग-अलग होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में ‘कामगार’ की परिभाषा आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य में लगा रहता हो, उसे कामगार व्यक्ति कहेंगे। इससे कम समय का रोज़गार पाने वाले व्यक्ति को ‘सीमांत कामगार’ कहते हैं। 15 से 59 वर्ष की आयु-वर्ग के लोग सामान्यतः श्रमजीवी कहलाते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक सामाजिक तथा आर्थिक खुशहाली होगी।

सन् 1991 में भारत में कुल सहभागिता दर 37.46% थी। इसमें पुरुषों की दर 51.55% तथा स्त्रियों की दर 22.25% थी। अतः सहभागिता दर में पुरुषों का महत्त्व अधिक है। प्रति कामगार के पीछे औसतन दो आर्थिक व्यक्ति पाए गए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की सहभागिता दर में बहुत अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की सहभागिता दर 53% तथा स्त्रियों की 16% है जो कि नगरीय क्षेत्रों में काफी अधिक है। भारत में नगरीय महिलाओं की औसत सहभागिता दर 7.3% है, अतः अधिकतर महिलाएँ आश्रित हैं।

ग्रामीण श्रमजीवियों का 81% भाग कृषि में कार्यरत है तथा 3% हस्तकलाओं में और 16% अन्य कार्यों में लगा हुआ है। राज्य स्तर पर सहभागिता दर में विषमताएँ पाई जाती हैं। 1991 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में पुरुष सहभागिता दर सिक्किम में 51.26%, मेघालय में 50.07% तथा नगालैंड में 46.86% है। यह दर ओडिशा में 53.79%, कर्नाटक में 54.09% तथा हरियाणा में 48.51% है। यह काफी ऊंची सहभागिता दर है।

महिलाओं की सहभागिता दर पंजाब तथा हरियाणा में भारत के सभी राज्यों से कम है जो क्रमशः 4.40% तथा 10.76% है। उत्तर:पूर्व के जन-जातीय क्षेत्रों में महिला तथा पुरुष सहभागिता दर में विशेष अंतर नहीं पाया जाता। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा ओडिशा में महिलाओं की सहभागिता दर केवल 11% से 28% तक ही है।

प्रश्न 7.

भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के वितरण प्रतिरूप (2011) का वर्णन कीजिए। अथवा भारत की जनसंख्या के धार्मिक संघटन की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

भारत एक विशाल देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि अनेक महत्त्वपूर्ण धर्म पाए जाते हैं। ईसाई धर्म के लोग भी भारत में बहुत आते रहे हैं तथा यहाँ बसे हुए भी हैं। पारसी भी विदेशों से आकर यहाँ बस गए हैं।

1. हिन्दू-हिन्दू भारत की कुल जनसंख्या का 79.8 प्रतिशत तथा विश्व की कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत है। हिन्दुओं की जनसंख्या विश्व में ईसाइयों की जनसंख्या से कुछ कम व मुस्लिम जनसंख्या के लगभग बराबर है।

देश के अधिकांश भागों में हिंदुओं का बाहल्य है। ओडिशा में केवल 3 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में हिंदुओं का अनुपात 95% से 100% तक है। इन तीन जिलों में हिंदुओं का प्रतिशत अनुपात इतना ऊँचा नहीं है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 17 जिलों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उपहिमालयी 6 जिलों में, हरियाणा व तमिलनाडु के कुछ जिलों में हिंदुओं की संख्या 95% से ऊपर है। सतलुज-गंगा के मैदान के लगभग 30 जिलों में व मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ जिलों में हिंदू जनसंख्या का अनुपात 90% से अधिक है।

पंजाब में सिक्खों, उत्तर-पूर्व में ईसाइयों, जम्मू-कश्मीर, केरल के मालापुरम व पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिलों में मुस्लिम जनसंख्या के अधिक होने के कारण हिंदुओं का अनुपात कम है। मेघालय, मिज़ोरम तथा नगालैंड में हिंदुओं की संख्या 3 से 12% तक है।

2. मुस्लिम-मुसलमान भारत में दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय का निर्माण करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। मुस्लिम जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 14.2% है। मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चौथा बड़ा राष्ट्र है। यहाँ की मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान की कुल जनसंख्या के बराबर है।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुसलमान हैं और इस प्रदेश में लगभग 19.26% जनसंख्या मुसलमानों की है। ऊपरी गंगा के मैदान के कुछ जिलों में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 16% से 48% तक है। केरल के मालापुरम् जिले में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 70% से अधिक है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 50% से 60% तथा लक्षद्वीप में सर्वाधिक 96.58% तक जनसंख्या मुसलमानों की है। महाराष्ट्र में 11.54%, आंध्र प्रदेश में 9.56%, कर्नाटक में 12.92%, गुजरात में 9.67% तथा तमिलनाडु में 5.86% मुस्लिम जनसंख्या है। दिल्ली व निकटवर्ती मेवात क्षेत्र में मुसलमानों का संकेंद्रण पाया जाता है। दिल्ली की कुल जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात 12.86% है।

3. ईसाई-ईसाई जनसंख्या अधिकांशत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.78 करोड़ ईसाई हैं। केरल में भारत के 18.38% ईसाई रहते हैं। केरल के कोट्टायम में 45% व इडुक्की में 42% जनसंख्या ईसाई है। ईसाइयों के संकेंद्रण के अन्य क्षेत्र गोआ और तमिलनाडु हैं। गोआ में 25.10% जनसंख्या ईसाई है। ओडिशा एवं बिहार के कई जन-जातीय जिलों में ईसाई जनसंख्या का अनुपात काफी अधिक है। ईसाईयों का अधिक संकेंद्रण उत्तर:पूर्वी राज्यों में है। उदाहरणतः मिज़ोरम की 87.16%, नगालैंड की 87.93%, मेघालय की 74.59% तथा मणिपुर की 41.29% जनसंख्या ईसाई है। ईसाइयों की कुल जनसंख्या के आधार पर महत्त्वपूर्ण राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मिज़ोरम व गोआ आदि है।

4. सिक्ख–भारत में 2.08 करोड़ सिक्ख हैं जो देश की जनसंख्या का कुल 1.7% हैं। क्योंकि सिक्ख धर्म का उद्भव पंजाब में हुआ इसलिए इनका सर्वाधिक सांद्रण पंजाब में है। पंजाब में 57.69% जनसंख्या सिक्खों की है। पंजाब के अधिकांश जिलों में कुल जनसंख्या का 60-65% भाग सिक्खों का है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, राजस्थान के गंगा नगर, अलवर, भरतपुर व दिल्ली में सिक्ख पर्याप्त संख्या में बसे हुए हैं।

5. बौद्धभारत में 84 लाख से अधिक बौद्ध हैं, जो मुख्यतः महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा जम्मू-कश्मीर में केंद्रित हैं। कुछ बौद्ध हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम व त्रिपुरा में भी हैं। भारत के 5.81% बौद्ध महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के 50 लाख बौद्ध वास्तव में डॉ० बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रभाव से धर्म परिवर्तन करके नव-बौद्ध बने हैं। सिक्किम में एक लाख से ऊपर बौद्ध हैं जो राज्य की कुल जनसंख्या का 27.39% हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी एक लाख से ऊपर बौद्ध हैं जो राज्य की 11.77% जनसंख्या है।

6. जैन भारत में 45 लाख जैन धर्मावलंबी हैं। भारत में जैन महाराष्ट्र, राजस्थान तथा गुजरात में अधिक है। इन तीनों के लगभग 60% जैन रहते हैं। जैनियों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये मुख्यतः व्यापार और सेवाओं में लगे हैं और नगरों में रहते हैं।

7. अन्य धर्म-भारत में अन्य धर्मों को मानने वालों की जनसंख्या 0.7% है। इनकी कुल जनसंख्या 79 लाख से अधिक है।

8. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0.2% जनसंख्या के धर्म की कोई जानकारी नहीं है।

भारत में सांस्कृतिक संश्लेषण एक विचित्र विशेषता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आपसी भाईचारे.नथा संस्कृति से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। वे तो प्रादेशिक पहचान ही बनाए हुए हैं, न कि धार्मिक; जैसे पंजाब के लोग सिक्ख न होकर पहले पंजाबी हैं तथा बाद में कछ और हैं। धार्मिक विविधता तो केवल ऊपर से दिखाई देती है।

प्रश्न 8.

भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए तथा विभिन्न भाषा परिवारों का विस्तृत वर्णन दीजिए। अथवा भारत के भाषाई संघटन का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भाषाई संघटन-भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की भाषाओं तथा बोलियों का होना स्वाभाविक है। यहाँ नृ-जातीय वर्ग भी अपने साथ बाहर के विभिन्न भागों से भाषाएँ लाए हैं। भाषा की अपनी लिपि होती है, जबकि बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 187 भाषाएँ बोली जाती थीं, इनमें से 94 भाषाएँ 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जिनमें से अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 22 भाषाएँ हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। ये 22 भाषाएँ इस प्रकार हैं-

- हिन्दी

- तेलुगू

- बांग्ला

- मराठी

- तमिल

- उर्दू

- गुजराती

- मलयालम

- कन्नड़

- ओड़िया

- असमिया

- पंजाबी

- कश्मीरी

- सिंधी

- संस्कृत

- कोंकणी

- मणिपुरी

- नेपाली

- डोगरी

- मैथिली

- बोडो

- संथाली।

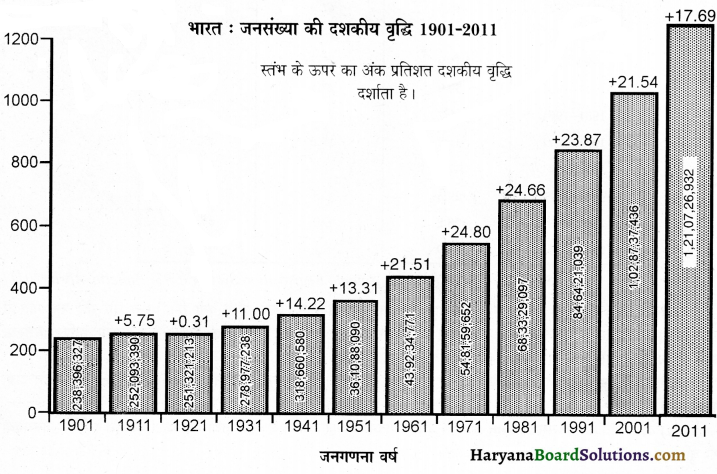

भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण-भारत में भाषाओं को निम्नलिखित चार मुख्य परिवारों में बांटा गया है-

- आस्ट्रिक परिवार

- चीनी-तिब्बती परिवार

- द्रविड़ परिवार

- भारतीय-यूरोपीय परिवार।

भारत की कुल जनसंख्या का 73% भाग भारतीय-यूरोपीय परिवार (आय) भाषाओं को बोलने वाले हैं।

1. आस्ट्रिक परिवार की भाषाएँ-इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में अधिक नहीं हैं। इनका प्रतिशत कुल वल 0.73 है। भारत में 62 लाख से अधिक लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। इनमें सबसे बड़ा वर्ग संथाली भाषा को बोलने वालों का है। इस भाषा के बोलने वाले लोग आस्ट्रो-एशियाई उप-परिवार के हैं जिसे अन्य शाखाओं में बांटा गया है; जैसे (क) मुंडा, (ख) मान ख्मेर, जिसमें दो वर्ग मिलते हैं-खासी और निकोबारी।

2. चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएँ इस भाषा को तीन शाखाओं में बांटा गया है; जैसे-

- तिब्बती-हिमालयी

- उत्तर असमी

- असमी-बर्मी।

तिब्बती-हिमालयी भाषा के आगे दो वर्ग पाए जाते हैं-

- भोटिया वर्ग

- हिमालयी वर्ग।

भोटिया वर्ग की मुख्य भाषाएँ तिब्बती, लद्दाखी, लाहुली तथा शेरपा हैं। इसी प्रकार हिमालयी वर्ग में चम्बा, किन्नौरी तथा लेपचा भाषाएँ आती हैं। उत्तर:असमी भाषा में छह बोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें सबसे अधिक प्रचलित बो शाखा के भी आगे पांच वर्ग पाए गए हैं; जैसे-

- बोडो

- नागा

- कांचिन

- कुकीचन तथा।

- बर्मी वर्ग।

इनमें नागा वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। इन बोलियों के बोलने वाले लोगों की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। जिनके बोलने वालों की संख्या 1 से 7 लाख है। मणिपुरी बोली बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इस वर्ग की अन्य बोलियाँ गारो, बोरो, त्रिपुरी, मिकिर तथा मिजो हैं।

3. द्रविड़ परिवार की भाषाएँ-द्रविड़ भाषा के आगे पाए जाने वाले वर्ग हैं-(क) दक्षिणी द्रविड़, (ख) मध्य द्रविड़ तथा (ग) उत्तरी द्रविड़। दक्षिणी द्रविड़ वर्ग में तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी भाषाएँ तथा तुजु, कुरगी एवं येरुकला जैसी गौण भाषाएँ तथा बोलियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार मध्य द्रविड़ वर्ग में तेलुगू और येरुकला जैसी गौण भाषाएँ तथा बोलियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार मध्य द्रविड़ वर्ग में तेलुगू और गोंडी मुख्य भाषा के रूप में तथा कुई, पारसी एवं खोड, बोलियों के रूप में पाई जाती हैं। उत्तरी द्रविड़ भाषाओं में अधिकतर यानि 95% जनसंख्या तमिल, मलयालम, कन्नड़ तथा तेलुगू भाषाओं के बोलने वालों की है।

4. भारतीय-यूरोपीय परिवार की भाषाएँ इन्हें आर्य भाषाएँ भी कहा जाता है। देश की लगभग 73% जनसंख्या इसी भाषा का प्रयोग करती है। इस परिवार की भाषा को मुख्य दो वर्गों में बाँटा गया है-

- भारतीय आर्य भाषाएँ तथा

- दरदी आर्य भाषाएँ।

(1) भारतीय आर्य भाषाओं को आगे कई उपवर्गों में बांटा गया है; जैसे-

- उत्तर-पश्चिमी

- दक्षिणी

- पूर्वी

- मध्य-पूर्वी

- मध्य तथा

- उत्तरी वर्ग।

उत्तर-पश्चिमी उपवर्ग के अंतर्गत सिंधी, लहंदा तथा कच्छी भाषाएँ; दक्षिणी वर्ग में मराठी तथा कोंकणी भाषाएँ आती हैं। पूर्वी वर्ग बहुत बड़ा है, इसमें बांग्ला, बिहारी, ओडिया तथा असमिया भाषाएँ पाई जाती हैं। इसी वर्ग में अवधी, मैथिली तथा भोजपुरी बोलियाँ बोली जाती हैं। मध्य-पूर्वी वर्ग में तीन उपवर्ग हैं जिनकी भाषा क्रमशः अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी है। मध्य वर्ग में हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाएँ शामिल हैं। विभिन्न पहाड़ी बोलियाँ पाई जाती हैं; जैसे नेपाली, मध्य पहाड़ी तथा पश्चिमी पहाड़ी।

(2) दरदी आर्य भाषाओं में कश्मीरी, शिना, कोहिस्तानी तथा दरदी भाषाएँ शामिल हैं। इनमें कश्मीरी बोलने वालों की संख्या लगभग 20 लाख है जो सबसे अधिक है। बाकी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या सात-सात हजार से अधिक नहीं है।

प्रश्न 9.

भारत में भाषा परिवारों के भौगोलिक वितरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, अपने परिवर्तित रूपों के साथ हिंदी भारत के लगभग 42.20 करोड़ (41.03) प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है। हिंदी के बाद बांग्ला, तेलुगू, मराठी और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है।

भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण-

(i) आग्नेय (ऑस्ट्रिक) परिवार-(निषाद)

(ii) चीनी-तिब्बत परिवार (किरात)

(iii) द्रविड़ भाषा परिवार (द्रविड़)

(iv) भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार (आर्य)

विवरण-भारतीय भाषाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं

I. आग्नेय (ऑस्ट्रिक) परिवार-(निषाद)-भारत में बोली जाने वाली आग्नेय भाषा ऑस्ट्रो-ऐशियाई उप-परिवार की है। यह उप-परिवार दो शाखाओं में बाँटा जाता है

- मुंडा- (i) मुंडा आग्नेय भाषाओं की सबसे बड़ी शाखा है। (ii) यह भाषा 14 जन-जातियों में बोली जाती है।

- खासी-मान ख्मेर-खासी भाषा मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा बोली जाती है।

- निकोबारी-निकोबारी भाषा निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। आस्ट्रो-एशियाई भाषाएँ भारत में 60 लाख से अधिक लोग बोलते हैं।

II. चीनी-तिब्बत परिवार (किरात)-भारत में चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएँ बोलने वाले मुख्यतः तीन शाखाओं में विभाजित हैं।

(i) तिब्बती हिमालयी-इस शाखा में दो वर्ग हैं – (a) भोटिया वर्ग, (b) हिमालयी वर्ग।

भोटिया वर्ग – इस वर्ग में तिब्बती, बाल्ती, लद्दाखी, लाहुली, शेरपा तथा सिक्किमी-भोटिया इत्यादि भाषाएँ सम्मिलित हैं।

हिमालय वर्ग – इस वर्ग में चंबा, किन्नौरी और लेह भाषाएँ सम्मिलित हैं।

(ii) उत्तर-असमी-उत्तर:असमी या अरुणाचल वर्ग में निम्नलिखित 6 भाषाएँ हैं-(a) अका, (b) डफला, (c) अंबोर, (a) मिरी, (e) मिशमी, ) मिशिंग।

(iii) असम-बर्मी-इस वर्ग में निम्नलिखित पाँच भाषाएँ बोली जाती हैं-(a) बोरो, (b) नागा, (c) काचिन, (d) कुकिचिन, (e) मयनमारी। .

III. द्रविड़ भाषा परिवार (द्रविड़)

- दक्षिण-द्रविड़-इस वर्ग में तमिल, मलयालम, तुजु, कुरगी तथा कन्नड़ जैसी मुख्य भाषाएँ सम्मिलित हैं।

- मध्य-द्रविड़-इस वर्ग में मुख्य भाषाएँ तेलुगू एवं गोंडी, कुई, पारजी एवं खोंड भाषाएँ सम्मिलित हैं।

- उत्तर-द्रविड़-इस वर्ग में कुरूख एवं मालतो भाषाएँ सम्मिलित हैं।

IV. भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार (आर्य)-भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्य भाषाओं का एक या कोई दूसरा रूप बताती है। इन भाषाओं को मुख्यतः दो वर्गों में बाँटा जाता है।

- दरदी आर्य भाषाएँ।

- इंडो-आर्य भाषाएँ।

(1) दरदी-आर्य भाषाएँ-इस वर्ग में दरदी, शिना, कोहिस्तानी तथा कश्मीरी भाषाएँ सम्मिलित हैं। इनमें से कश्मीरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक अर्थात् 20 लाख है।

(2) इंडो-आर्य भाषाएँ-इन भाषाओं को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जाता है

- उत्तरी-आर्य भाषाएँ-इस वर्ग में विभिन्न पहाड़ी भाषाएँ सम्मिलित हैं, जिसमें नेपाली, मध्य-पहाड़ी एवं पश्चिमी-पहाड़ी प्रमुख है।

- उत्तर-पश्चिमी आर्य भाषाएँ-इस वर्ग में लहंदा, कच्छी एवं सिंधी भाषाएँ आती हैं।

- दक्षिणी आर्य भाषाएँ-इस वर्ग में मराठी और कोंकणी भाषाएँ सम्मिलित की जाती हैं।

- पूर्वी आर्य भाषाएँ-इस वर्ग में ओडिया, बिहारी, बंगला तथा असमिया भाषाएँ सम्मिलित हैं। इनमें बिहारी भाषा की बोलियों में मैथिली, भोजपुरी तथा मगधी सम्मिलित हैं।।

- पूर्व-मध्य आर्य भाषाएँ-इस वर्ग में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी भाषाएँ सम्मिलित की जाती हैं।

- मध्य आर्य भाषाएँ-इस वर्ग में हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाएँ आती हैं। आर्य भाषाओं में हिंदी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

निष्कर्ष – भारत के लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। यहाँ बसने वाले विभिन्न नृ-जातीय वर्ग अपने साथ विभिन्न देशों की भाषाएँ व बोलियाँ भी लेकर आए।

प्रश्न 10.

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या राज्य स्तरीय विवरण दें।

अथवा

भारत में जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

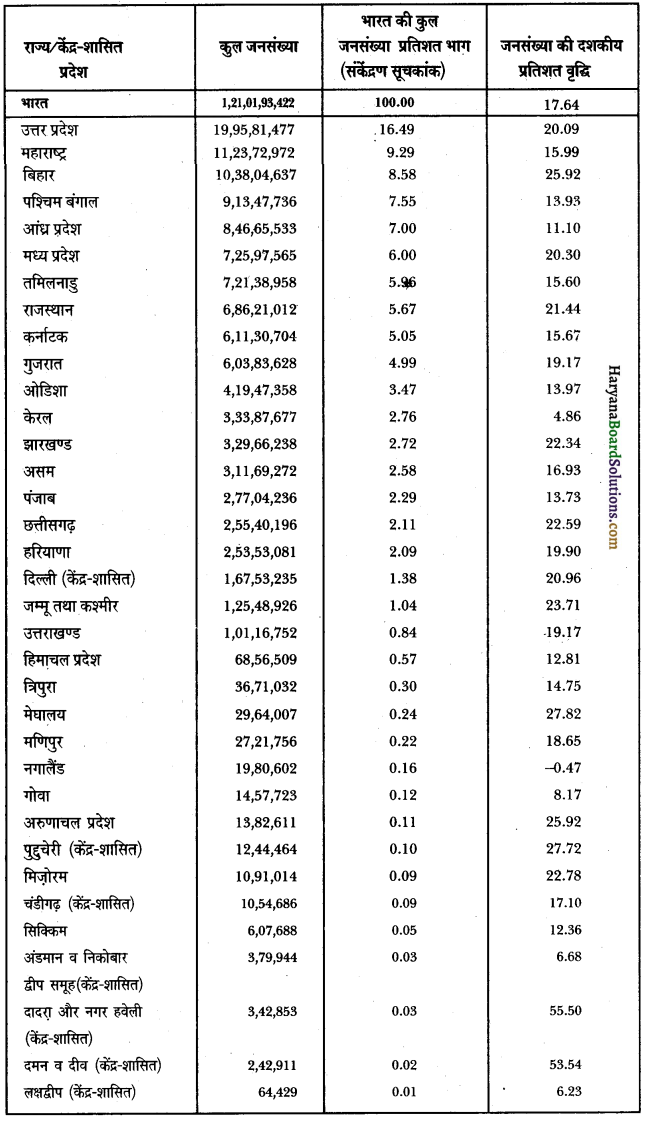

भारत में जनसंख्या के राज्यवार वितरण में भी अनेक विषमताएँ देखने को मिलती हैं। सामान्यतः अधिक क्षेत्रफल वाले बड़े आकार के राज्यों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, परन्तु यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या का संकेन्द्रण प्राकृतिक संसाधनों, विशेषतः भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है।

निम्नलिखित तालिका के अध्ययन से भारत की जनसंख्या के वितरण के बारे में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लक्षण उभरते हैं-

तालिका : भारत में जनसंख्या का राज्यवार वितरण (2011)

(i) देश की सबसे ज्यादा (19.9 करोड़) जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बसी हुई है। यहाँ भारत की 17.64 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (11.23 करोड़), बिहार (10.38 करोड़), पश्चिम बंगाल (9.13 करोड़) तथा आन्ध्र प्रदेश का स्थान आता है। इन पाँच राज्यों में देश की आधी जनसंख्या रहती है।

(ii) भारत की एक-चौथाई जनसंख्या दो राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहती है।

(iii) क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के दो सबसे बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं जिनका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 10.4 प्रतिशत और 9.37 प्रतिशत है, परन्तु इन राज्यों में भारत की केवल 5.6 प्रतिशत और 6.00 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

(iv) इसके विपरीत उत्तर प्रदेश 7.26 प्रतिशत क्षेत्र पर स्थित है जबकि इस राज्य में देश की 16.49 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

(v) देश के 2.86 प्रतिशत क्षेत्रफल वाले राज्य बिहार में 8.58 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

(vi) देश के 11 राज्यों और 6 केन्द्र-शासित प्रदेशों में जनसंख्या उनके क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। परिणामस्वरूप इन राज्यों में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

(vii) दूसरी ओर, जम्मू और कश्मीर (1.04%), अरुणाचल प्रदेश (0.11%) और उत्तराखंड (0.84%); जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यन्त छोटा है।

(viii) हिमालयी लघु राज्य सिक्किम की जनसंख्या (6.07 लाख) भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या से कम है जबकि दिल्ली . की जनसंख्या 1.67 करोड़, जम्मू-कश्मीर की जनसंख्या अथवा सभी केन्द्र-शासित प्रदेशों की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है।

जनसंख्या वृद्धि के आँकड़ों का विश्लेषण करने पर भारत में निम्नलिखित तीन प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं

1. तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश इस वर्ग में 2001-2011 के दशक के दौरान 30% से अधिक वृद्धि रखने वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग में भारत के केवल दो केंद्र-शासित प्रदेश सम्मिलित हैं

- दादर एवं नगर हवेली (55.5%)

- दमन व दीव (53.5%)

2. मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश इस वर्ग में 2001-2011 के दशक के दौरान 20 से 30% तक वृद्धि रखने वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग में सम्मिलित क्षेत्र हैं

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (20.96%)

- पुडुचेरी (27.72%)

- मेघालय (27.82%)

- बिहार (25.07%)

- जम्मू-कश्मीर (23.7%)

- मिजोरम (22.34%)

- छत्तीसगढ़ (22.59%)

- झारखण्ड (22.34%)

- राजस्थान (21.44%)

- मध्य प्रदेश (20.3%)

- उत्तर प्रदेश (20.09%) आदि।

3. कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश इस वर्ग में 2001 से 2011 के दशक के दौरान 20% से कम जनसंख्या वृद्धि रखने वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इसमें अन्य सभी राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है।

![]()

प्रश्न 11.

2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तालिका की सहायता से दर्शाएँ।

उत्तर:

2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

| राज्य/केंद्य-शासित प्रदेश | घनत्व | कोटि क्रम्म |

| दिली | 9,244 | 1 |

| चंडीगढ़ | 7,903 | 2 |

| पांडिचेरी | 2,029 | 3 |

| लक्षद्वीप | 1,894 | 4 |

| दमन तथा दीव | 1,411 | 5 |

| पश्चिमी बंगाल | 904 | 6 |

| बिह्नर | 880 | 7 |

| केरल | 819 | 8 |

| उत्तर प्रदेश | 689 | 9 |

| पंजाब | 482 | 10 |

| तमिलनाहु | 478 | 11 |

| हरियाणा | 477 | 12 |

| दादरा ब नगर हबेली | 449 | 13 |

| गोवा | 363 | 14 |

| असम | 340 | 15 |

| झारखंड | 338 | 16 |

| महाराष्ट्र | 314 | 17 |

| त्रिपुरा | 304 | 18 |

| आंध्र प्रदेश | 275 | 19 |

| कर्नाटक | 275 | 20 |

| गुजरात | 258 | 21 |

| उड़ीसा | 236 | 22 |

| मध्य प्रदेश | 196 | 23 |

| राजस्थान | 165 | 24 |

| उत्तराखंड | 159 | 25 |

| छत्तीसगढ़ | 154 | 26 |

| नगालैंड | 120 | 27 |

| हिमाचल प्रदेश | 109 | 28 |

| मणिपुर | 107 | 29 |

| मेघालय | 103 | 30 |

| जम्मू कश्मीर | 99 | 31 |

| सिक्किम | 76 | 32 |

| अंडमान व निकोबार | 49 | 33 |

| द्वीप समूह | 42 | 34 |

| मिजोरम | 13 | 35 |