Haryana State Board HBSE 11th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 2 ऋतुचित्रणम् Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 2 ऋतुचित्रणम्

HBSE 11th Class Sanskrit ऋतुचित्रणम् Textbook Questions and Answers

1. संस्कृतेन उत्तरं दीयताम्

(क) अयं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् सङ्कलितः?

(ख) वसन्ते समन्ततः गिरिशिखराणि कीदृशानि भवन्ति?

(ग) मारुतः कीदृशैः कुसुमैः क्रीडन्निव अवलोक्यते?

(घ) प्रकीर्णाम्बुधरं नभः कथं विभाति?

(ङ) कस्यातिभारं समुद्वहन्तः वारिधराः प्रयान्ति?

(च) वर्षों मत्तगजाः किं कुर्वन्ति?

(छ) शरदृतौ चन्द्रः कीदृशो भवति?

(ज) कानि पूरयित्वा तोयधराः प्रयाताः?

(झ) अस्मिन् पाठे ‘तोयधराः इत्यस्य के के पर्यायाः प्रयुक्ताः?

(ञ) कीदृशः आदर्शः न प्रकाशते?

(ट) शिशिरतौ सरितः कैः भान्ति?

उत्तराणि:

(क) ‘रामायणम्’ इति ग्रन्थात् संकलितः अयं पाठः।

(ख) वसन्ते समन्ततः गिरिशिखराणि पुष्पभारसमृद्धानि पुष्पिताग्राभिः लताभिश्च उपगूढानि भवन्ति।

(ग) मारुतः पतितैः पतमानैः पादपस्थैश्च कुसुमैः क्रीडन्निव अवलोक्यते।

(घ) प्रकीर्णाम्बुधरं नभः क्वचित् प्रकाशमयं क्वचिच्च अप्रकाशमयं विभाति।

(ङ) जलस्यातिभारं समुद्वहन्तः वारिधराः प्रयान्ति।

(च) वर्षौ मत्तगजाः नदन्ति।

(छ) शरदृतौ चन्द्रः विमलः भवति।

(ज) तटाकानि पूरयित्वा तोयधराः प्रयाताः ।

(झ) अस्मिन् पाठे ‘तोयधराः’ इत्यस्य अधोलिखिताः पर्यायाः प्रयुक्ताः-अम्बुधराः, वारिधराः, घनाः।

(ञ) निश्वासान्धः आदर्शः न प्रकाशते।

(ट) शिशिर? सरितः तीरैः भान्ति।

2. रिक्तस्थानानि पूरयत

(क) समन्ततः ……………… शिखराणि सन्ति।

(ख) नभः ……………… विभाति।

(ग) वारिधराः महीधराणां शृङ्गेषु ……………… प्रयान्ति।

(घ) तोयधराः ……………… प्रयाताः।

(ङ) निःश्वासान्ध आदर्श व इव चन्द्रमा न …………….।

उत्तराणि:

(क) समन्ततः पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि सन्ति।

(ख) नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति।

(ग) वारिधराः महीधराणां शृङ्गेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति।

(घ) तोयधराः नभः त्यक्त्वा प्रयाताः ।

(ङ) निःश्वासान्ध आदर्श इव चन्द्रमा न प्रकाशते।

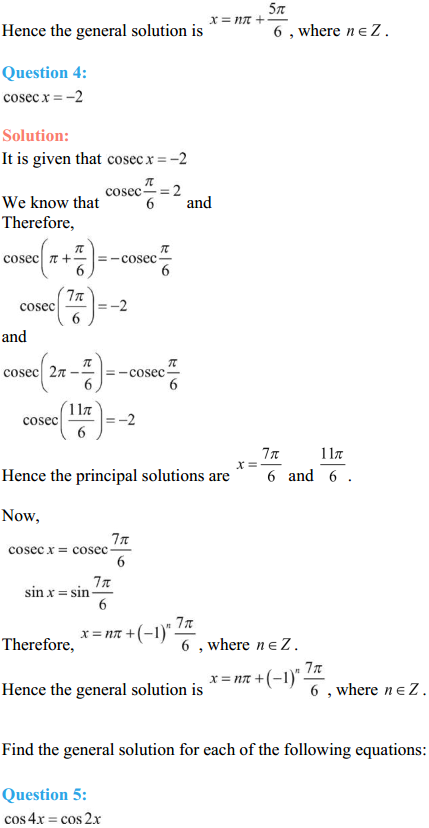

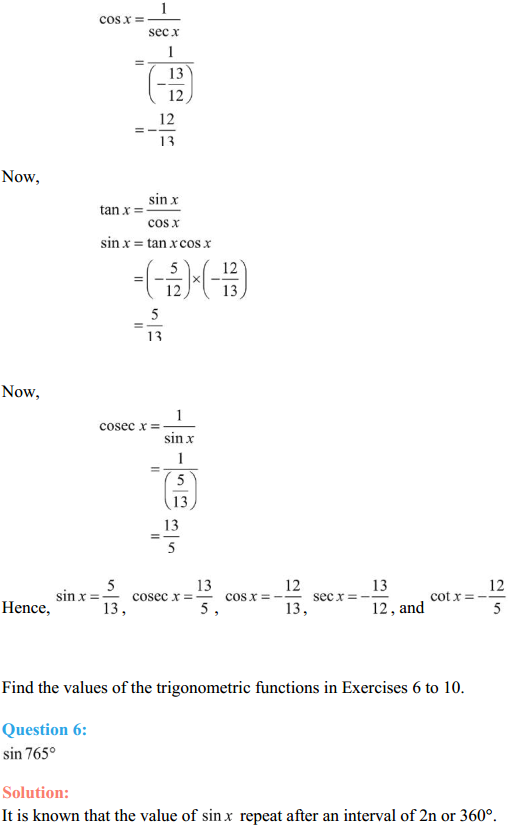

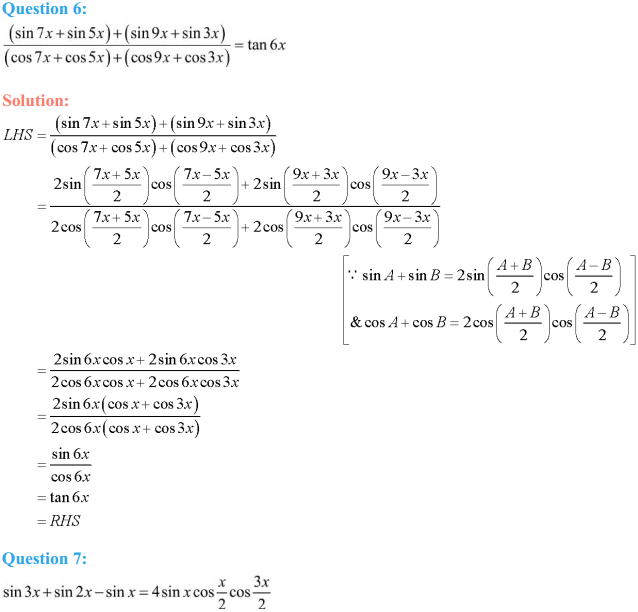

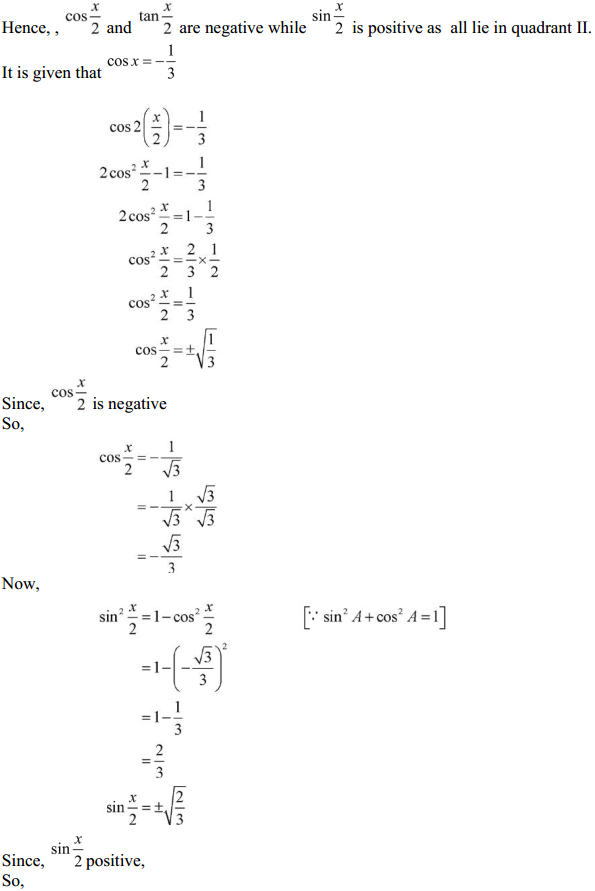

3. अधोलिखितानां सप्रसङ्ग व्याख्या कार्या

(क) मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे! क्रीडन्निव समन्ततः।

(ख) निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

(क) प्रसंग प्रस्तुत श्लोकांश ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायणम्’ के किष्किन्धाकाण्ड के प्रथम सर्ग से संकलित है। इस श्लोकांश में वसन्त ऋतु में बहने वाली वायु का चित्रण किया गया है।

व्याख्या-वसन्त ऋतु में जब ठण्डी हवा के झोंके आते हैं तो गिरे हुए पुष्प उड़ते हैं तथा गिरते हुए फूल भी मानो वायु के साथ अठखेलियाँ करते हैं। इसी प्रकार वृक्षों पर लगे हुए फूल भी झूमते हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि ने इसे पवन क्रीड़ा का नाम दिया है वह देखते ही बनता है। यह वर्णन आदिकवि के वैशिष्ट्य का परिचायक है।

(ख) प्रसंग-प्रस्तुत श्लोकांश ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि विरचित ‘रामायणम्’ नामक ग्रन्थ के अरण्यकाण्ड से संकलित है। इस श्लोकांश में हेमन्त ऋतु में चन्द्रमा की चाँदनी के फीके पड़ने के प्रसंग का वर्णन है।

व्याख्या-हेमन्त ऋतु में चन्द्रमा की कान्ति फीकी पड़ जाती है। उसका प्रकाश मलिन हो जाता है। मुख से निःश्वास निकलकर जब शीशे से टकराती है उस समय जिस प्रकार मुख का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता उसी प्रकार ओस की बूंदों से घिरे होने के कारण चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता।

4. प्रकृति प्रत्ययं च योजयित्वा पदरचनां कुरुत

कृ + क्त्वा (त्वा), क्रीड् + शत, गन्ध + मतुप, सम् + नि + रुध् + क्त।

उत्तराणि:

कृत्वा, क्रीडन्, गन्धवान्, सन्निरुद्धम्।

1. कृत्वा-तोयधराः वसुधां निष्पन्नशस्यां कृत्वा नभः त्यक्त्वा प्रयाताः।

2. क्रीडन्-मारुतः कुसुमैः क्रीडन् प्रवहति।

3. गन्धवान्-गन्धवान् अयं कालः सुरभिः मासः वर्तते।

4. सन्निरुद्धम् शान्त महार्णवस्य इव पर्वत सन्निरुद्ध रूपं विभाति।

5. प्रकृतिप्रत्ययविभागं क्रियताम्

त्यक्त्वा, विश्रम्य, समुद्वहन्तः, पतमानः, हिमवान्।

उत्तराणि:

त्यक्त्वा = त्यज् + क्त्वा (त्वा)

विश्रम्य = वि + श्रम् + ल्यप्

समुद्वहन्तः = सम् + उत् + वह् + शतृ (प्रथमा बहुवचनम्)

पतमानः = पत् + शानच् (प्रत्यय) पुंल्लिंग प्रथमा एकवचनम्

हिमवान् = हिम + मतुप् + प्रथमा (एकवचनम्)

6. अधोलिखितान् शब्दान् आश्रित्य वाक्यरचनां कुरुत

क्रीडन्, गन्धवान्, विश्रम्य, पूरयित्वा, नभः, नदन्तः, त्यक्त्वा, साम्प्रतम्, शिखिनः, प्रयाति।

उत्तराणि:

क्रीडन् = मारुतः कुसुमैः क्रीडन् प्रवहति।

गन्धवान् = गन्धवान् अयं कालः वसन्तः अस्ति।

विश्रम्य = रामः गृहे विश्रम्य पुनः आगमिष्यति।

पूरयित्वा = तव मनोरथं पूरयित्वा अहं गमिष्यामि।

नभः = नभः मेघाच्छन्नम् अस्ति।

नदन्तः = पयोधराः नदन्तः भयं जनयन्ति।

त्यक्त्वा = कृष्णः त्वां त्यक्त्वा न गमिष्यति।

साम्प्रतम् = साम्प्रतम् अहं पठिष्यामि।

शिखिनः = शिखिनः नृत्यन्ति।

प्रयाति = सोहनः गृहं प्रयाति।

7. सन्धिं/सन्धिविच्छेद वा कुरुत

(क) सुख + अनिलः + अयम् = …………….

(ख) प्रकीर्णाम्बुधरम् = ………………..

(ग) क्रीडन् + इव = ……………..

(घ) चन्द्रोऽपि = ……………….

(ङ) निःश्वास + अन्धः = ……………

उत्तराणि:

(क) सुख + अनिलः + अयम् = सुखानिलोऽयम्

(ख) प्रकीर्णाम्बुधरम् = प्रकीर्ण + अम्बुधरम्

(ग) क्रीडन् + इव = क्रीडन्निव

(घ) चन्द्रोऽपि = चन्द्रः + अपि

(ङ) निःश्वास + अन्धः = निश्वासान्धः

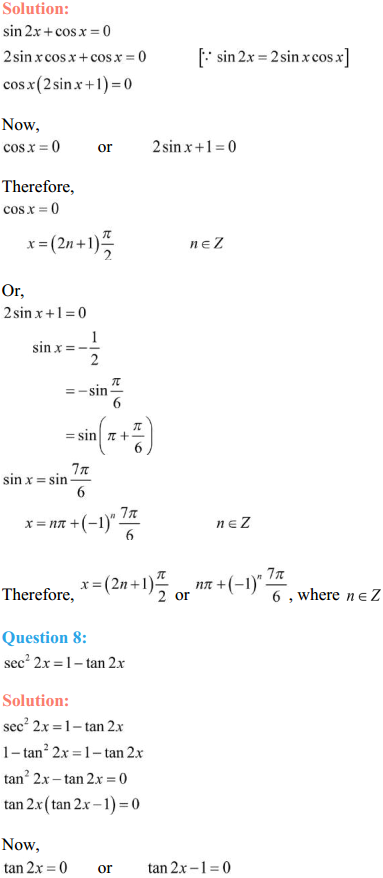

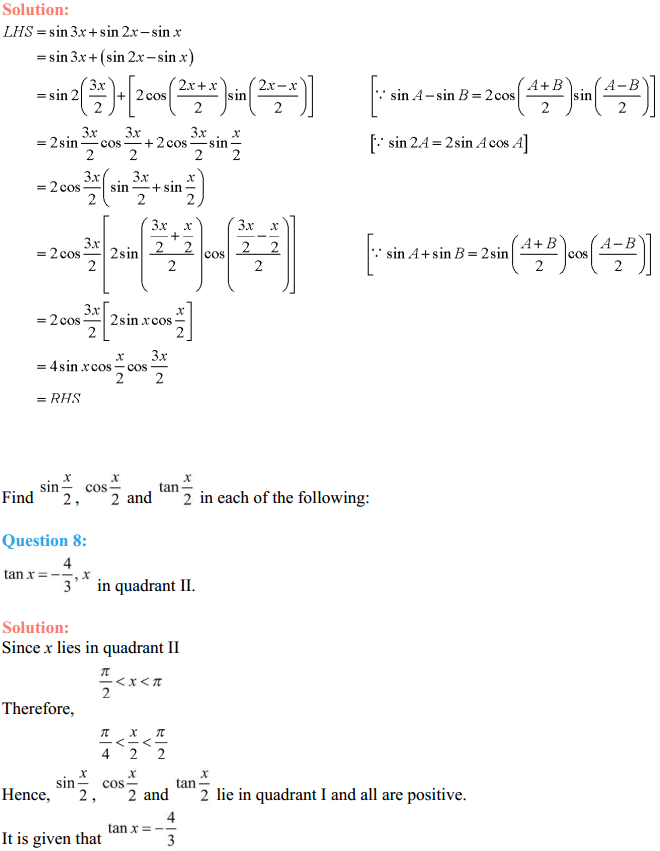

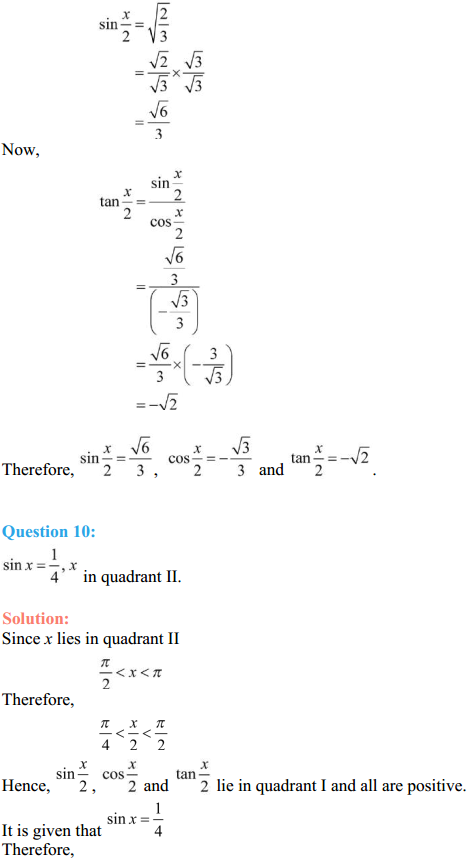

8. अधोलिखितानां कर्तृक्रियापदानां समुचितं मेलनं कुरुत

(क) प्लवङ्गाः = नदन्ति

(ख) वनान्ताः = समाश्वसन्ति

(ग) शिखिनः = भान्ति

(घ) नद्यः = ध्यायन्ति

(ङ) मत्तगजाः = वर्षन्ति

(च) प्रियाविहीनाः = नृत्यन्ति

(छ) घनाः = वहन्ति

उत्तराणि:

(क) प्लवङ्गाः = समाश्वसन्ति

(ख) वनान्ताः = भान्ति

(ग) शिखिनः = नृत्यन्ति

(घ) नद्यः = वहन्ति

(ङ) मत्तगजाः = नदन्ति

(च) प्रियाविहीनाः = ध्यायन्ति

(छ) घनाः = वर्षन्ति

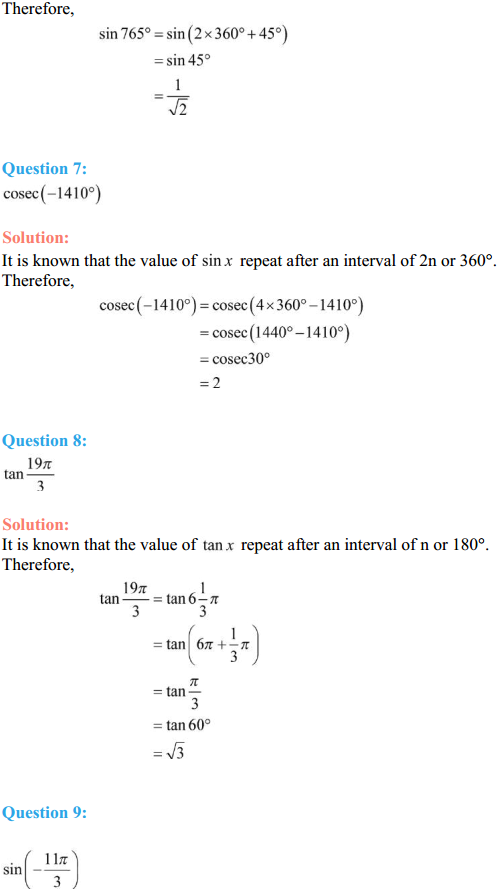

9. अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयं प्रदर्शयत

(क) समुद्वहन्तः सलिलातिभारं ……………… प्रयान्ति।

(ख) हंसो यथा ………………….. तथाम्बरस्थः ।

उत्तराणि:

(क) अन्वयः-सलिल-अतिभार सम् उद्वहन्तः बलाकिनः वारिधराः नदन्तः महीधराणां महत्सु शृङ्गेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति।

(ख) अन्वयः-यथा हंसः राजतपञ्जरस्थः यथा सिंहः मन्दरकन्दरस्थः यथा वीरः गर्वितकुञ्जरस्थः च तथा अम्बरस्थः चन्द्रः अपि बभ्राज।

10. अधोलिखितेषु श्लोकेषु प्रयुक्तालङ्काराणां निर्देशं कुरुत

(क) पतितैः पतमानैश्च ………………………. क्रीडन्निव समन्ततः।

(ख) वहन्ति वर्षन्ति …………………………. प्लवङ्गाः ।

(ग) रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः ………………….. चन्द्रमा न प्रकाशते।

उत्तराणि:

(क) इस श्लोक में ‘प’ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार एवं पवन क्रीडा के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग में किया गया है।

(ख) इस श्लोक में वर्षा ऋतु के वर्णन में सात क्रियाओं का वर्णन होने से यथासंख्य अलंकार एवं नदन्ति, भान्ति, ध्यायन्ति आदि में ‘न’ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।

(ग) इस श्लोक में दर्पण एवं चन्द्रमा में समानता के कारण उपमा अलंकार एवं ‘स’ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।

11. अधोलिखितश्लोकेषु छन्दो निर्देशः कार्यः

(क) क्वचित्प्रकाशम् ………………………. शान्तमहार्णवस्य।

(ख) हंसो यथा ……………………… तथाम्बरस्थः ।

(ग) रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः ………………….. न प्रकाशते।

उत्तराणि:

(क) इस श्लोक में ‘उपजाति’ छन्द है।

(ख) इस श्लोक में ‘इन्द्रवज्रा’ छन्द है।

(ग) इस श्लोक में ‘अनुष्टुप् छन्द है।

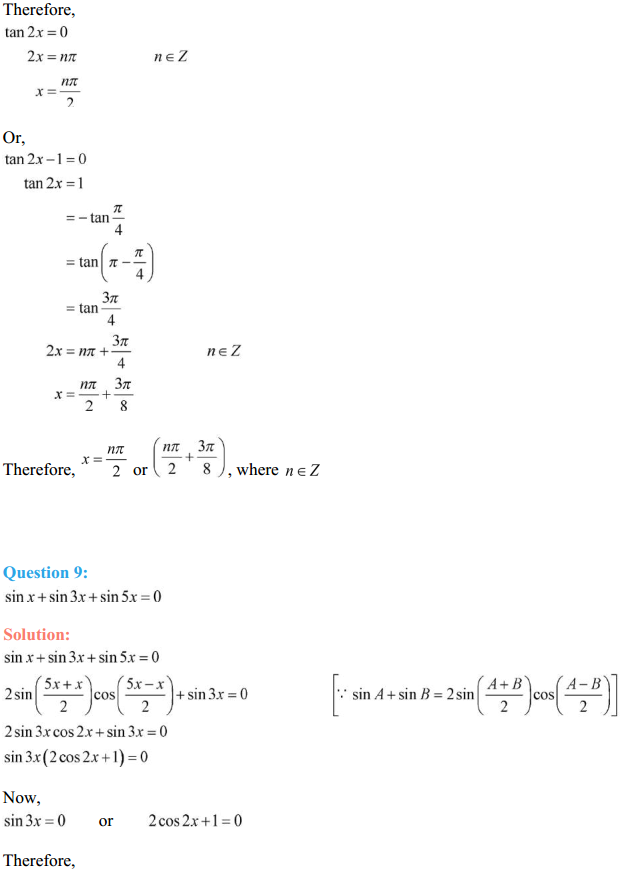

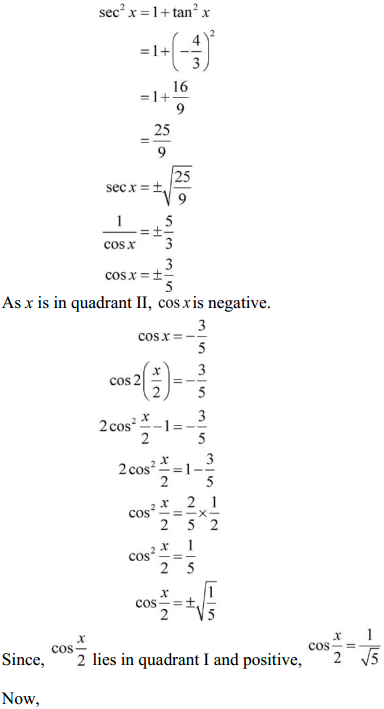

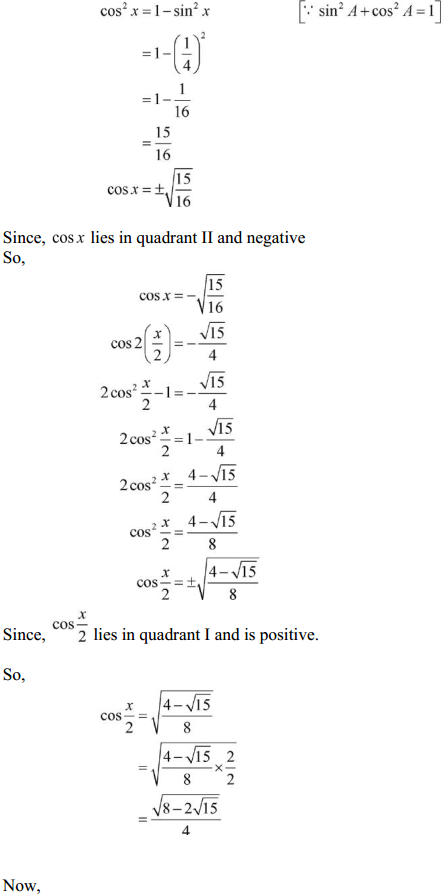

योग्यताविस्तारः

(क)

भावविस्तारः

महाकविना कालिदासेन ऋतुसंहारमिति काव्ये षण्णाम् ऋतूनां क्रमेण वर्णनं विहितम् यथा

उत्तरम् :

महाकवि कालिदास के द्वारा ‘ऋतुसंहार’ नामक काव्य में ऋतुओं का क्रम से वर्णन है।

ग्रीष्मः

प्रचण्डसूर्यः स्पृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहक्षतवारिसञ्चयः।

दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाघकालोऽयमुपागतः प्रिये॥

उत्तरम्:

हे प्रिये! सूर्य का प्रचण्डताप है, इस समय चन्द्रमा स्तुति के योग्य है। सदा स्नान करने की इच्छा रहती है। जल का संचय करना हानिकारक है क्योंकि शीघ्र ही जल उष्ण हो जाता है। इससे वह पानी पीने योग्य नहीं रहता क्योंकि ज्यादा देर तक रहने से उसकी शीतलता गायब हो जाती है। दिन के बाद भी मन को शीतलता प्राप्त नहीं होती क्योंकि मन शीतलता की ही इच्छा करता है।

वर्षा

ससीकराम्भोधरमत्तकुञ्जरस्तडित्पताकोऽशनिशब्दमर्दलः।

समागतो राजवदुद्धतद्युतिर्घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये॥

उत्तरम्:

हे प्रिये! स्वेद बिन्दुओं की तरह जल बिन्दुओं को धारण करने वाले मेघ, मदमस्त हाथियों की तरह विद्युत रूपी पताका को धारण किए हुए कल्याणकारी शब्दों की भयंकर आवाज़ करने वाले राजाओं की तरह तैयार विद्युत की धुति से युक्त कामी नर-नारियों को प्रिय लगने वाली वर्षा ऋतु आ गई है।

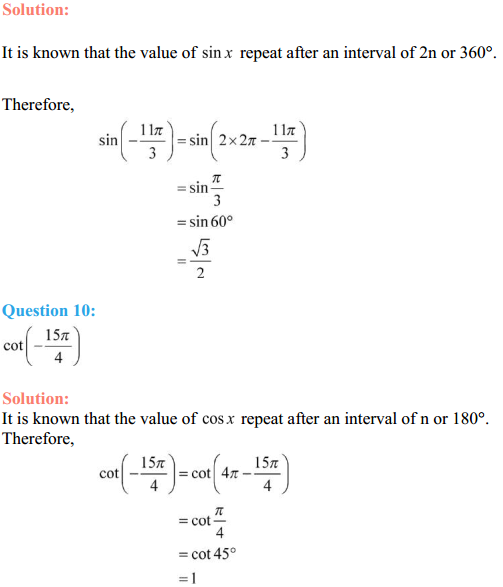

शरत्

काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा

सोन्मादहंसरवनूपुरनादरम्या।

आपक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः

प्राप्ता शरनववधूरिव रूपरम्या।

उत्तरम्:

काश पुष्प के समान श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, खुले हुए केशों वाली, अथवा खिले हुए कमल के समान सुन्दर मुँह वाली उन्मत्त सुन्दर हंस की आवाज़ नूपुरों की ध्वनि के समान सुन्दर है। पूर्ण रूप से पके हुए झुके हुए धान के पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी महिला का झुका हुआ शरीर हो। इस प्रकार से सुन्दर रूप को धारण करने वाली नवीन वधू की तरह यह शरद् ऋतु प्राप्त हो गई है।

हेमन्तः

नवप्रवालोद्गमसस्यरम्यः प्रफुल्ललोध्रः परिपक्वशालिः।

विलीनपद्मः प्रपतत्तुषारो हेमन्तकालः समुपागतोऽयम्।।

उत्तरमू:

नवीन प्रवालों के समान वृद्धि को प्राप्त होती हुई फसलें, खिले हुए (लोध्र) पुष्प, पकी हुई बालियाँ तुषार पड़ने के कारण जिनके पत्ते जल गए हैं ऐसे विलीन कमलों वाली यह प्रिय हेमन्त ऋतु आ गई है।

शिशिरः

न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलम्

न हर्म्यपृष्ठं शरदिन्दुनिर्मलम्।

न वायवः सान्द्रतुषारशीतला

जनस्य चित्तं रमयन्ति साम्प्रतम्॥

उत्तरमू:

हे प्रिये! इस समय न तो चन्दन ही मन को अच्छा लगता है और न ही चन्द्रमा की चाँदनी की शीतलता, न ही भवनों के फर्श अच्छे लगते हैं, न ही हवाएँ अच्छी लगती हैं न तुषार से युक्त शीतलता अच्छी लगती है। ऐसी यह शिशिर ऋतु आ गई।

वसन्तः

द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपा

स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः।

सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः

सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते॥

उत्तरमू:

हे प्रिये! वृक्ष पुष्पित हो गए हैं, जल कमलों से युक्त हो गया है, सुगन्धित वायु प्रवाहित हो रही है। रातें सुख देने वाली हैं, दिन भी सुन्दर हैं। ऐसी स्थिति में स्त्रियाँ काम भावना को धारण करने वाली हैं। इस प्रकार चारों ओर से सुन्दर वसन्त छाया हुआ है। सुन्दर वसन्त ऋतु विराजमान है।

(ख)

भाषिकविस्तारः

अधोलिखितानां शब्दानां रूपाणि साधनीयानि

शिखी – शिखिन् + प्रथमा एकवचन (शिखिनौ, शिखिनः)

करी – करिन् + प्रथमा एकवचन

गुणी – गुणिन् + प्रथमा एकवचन

बली – बलिन् + प्रथमा एकवचन

उत्तरम:

शिखी – शिखिन् + प्रथमा एकवचन (शिखिनौ, शिखिनः)

करी – करिन् + प्रथमा एकवचन (करिणौ, करिणः)

गुणी – गुणिन् + प्रथमा एकवचन (गुणीनी, गुणिनः)

बली – बलिन् + प्रथमा एकवचन (बलिनी, बलिनः)

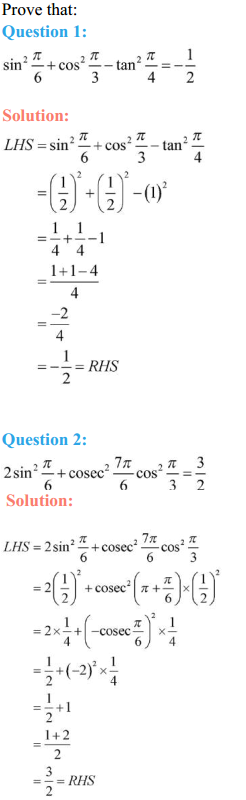

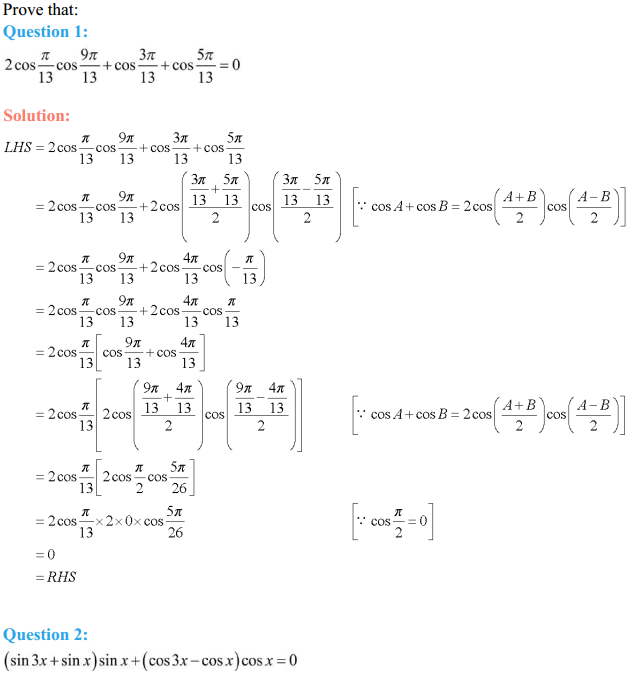

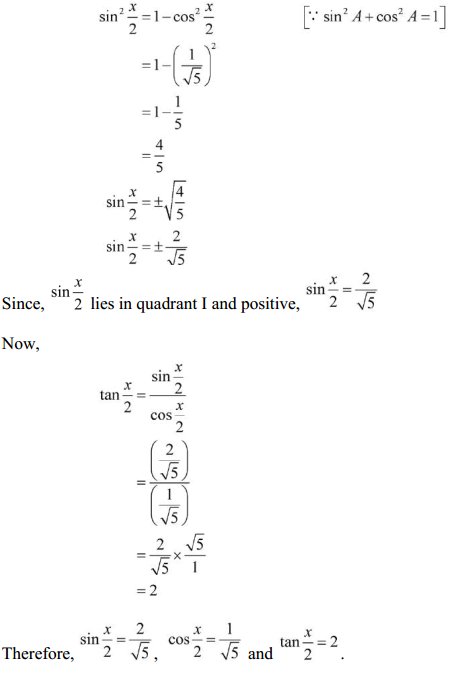

HBSE 11th Class Sanskrit ऋतुचित्रणम् Important Questions and Answers

अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणि

I. अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा एतदाधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत

(निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए।)

1. समुदहन्तः सलिलाऽतिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः।

महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥

(i) के नदन्तः पुनः प्रयान्ति?

(ii) केषां शृङ्गेषु वारिधराः विश्राम्यन्ति?

(iii) वारिधराः किं कृत्वा पुनः प्रयान्ति?

उत्तराणि:

(i) वारिधराः नदन्तः पुनः प्रयान्ति।

(ii) महीधराणाम् शृङ्गेषु वारिधराः विश्राम्यन्ति।

(iii) वारिधराः महीधराणां शृङ्गेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति।

2. वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समावसन्ति।

नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्गाः॥

(i) प्रियाविहीनाः किं कुर्वन्ति?

(ii) काः वर्षन्ति?

(iii) के भान्ति के नृत्यन्ति च?

उत्तराणि:

(i) – प्रियाविहीनाः (निज प्रियाविषये) ध्यायन्ति।

(ii) घनाः वर्षन्ति।

(iii) वनान्ताः भान्ति शिखिनः नृत्यन्ति च।

3. जलं प्रसन्नं कुसुमप्रहासं क्रौञ्चस्वनं शालिवनं विपक्वम् ।

मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम्॥

(i) जलम् कीदृशम् अस्ति?

(ii) विपक्वम् किम् अस्ति?

उत्तराणि:

(i) जलम् प्रसन्नम् अस्ति।

(ii) विपक्वम् शालिवनम् अस्ति।

II. स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत

(स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए।)

(i) ‘वाल्मीकिः रामायणस्य रचयिता।

(ii) सुखानिलः कालः वसन्तः उच्यते।

(iii) शिखिनः वर्षाऋतौ नृत्यन्ति।

(iv) शरदऋतौ वायुः मृदुः संजायते।

उत्तराणि:

(i) कः रामायणस्य रचयिता?

(ii) सुखानिलः कालः कः उच्यते?

(iii) शिखिनः कदा नृत्यन्ति ?

(iv) कस्मिन् ऋतौ वायुः मृदुः संजायते?

III. अधोलिखित दश प्रश्नानां प्रदत्तोत्तरविकल्पेणु शुद्धविकल्पं लिखत-

(निम्नलिखित दस प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प लिखिए)

1. के नदन्तः पुनः प्रयान्ति?

(A) वारिधराः

(B) नद्या:

(C) गजाः

(D) पर्वता:

उत्तरमू:

(A) वारिधराः

2. प्रियाविहीनाः किं कुर्वन्ति?

(A) प्लवन्ति

(B) वर्षन्ति

(C) ध्यायन्ति

(D) भ्रमन्ति

उत्तरम्:

(C) ध्यायन्ति

3. ‘महार्णवः’ इति पदस्य विग्रहोडस्ति-

(A) महत् च अर्णण:

(B) महान् च असौ अर्णव:

(C) महानोर्णव:

(D) महान् च अर्णवः च

उत्तरमू:

(B) महान् च असौ अर्णव:

4. ‘क्रीडन् + इव’ अत्र सन्धिपदमू अस्ति-

(A) क्रीडन्निव

(B) क्रीडत्तिव

(C) क्रीडनिव

(D) क्रीडत् इव

उत्तरमू:

(A) क्रीडन्निव

5. ‘चन्द्रोडपि’ अस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति-

(A) चन्द्रो + डपि

(B) चन्द्र: + डपि

(C) चन्द्र: + अपि

(D) चन्द्र + अपि

उत्तरमू:

(C) चन्द्र: + अपि

6. ‘विश्रम्य’ इति पदे कः प्रत्ययः?

(A) ज्यत्

(B) मतुपू

(C) ल्यप्

(D) शत्

उत्तरम्:

ल्यप्

7. ‘हिम + मतुपू, प्रथमा वि० एकवचनम्’ अत्र निष्पन्नं रूपमू अस्ति-

(A) हिमम्तुप्

(B) हिमवान्

(C) हिमवतुप्

(D) हिमवत्

उत्तरमू:

(B) हिमवान्

8. ‘सर्वतः’ इति उपपद योगे का विभक्तिः?

(A) प्रथमा

(B) पञ्चमी

(C) द्वितीया

(D) षष्ठी

उत्तरम्:

(C) द्वितीया

9. ‘विपक्वम्’ इति पदस्य विलोमपदं किम् ?

(A) सुपक्वम्

(B) अपक्वम्

(C) अनपक्वम्

(D) पक्वम्

उत्तरमू:

(B) अपक्वम्

10. ‘वारिध्राः’ इति पदस्य पर्याय-पदं किम् ?

(A) घनाः

(B) पर्वताः

(C) धना:

(D) नद्यः

उत्तरम्:

(A) घनाः

IV. निर्देशानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत

(निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा कीजिए)

(क)

(i) तोयधराः नभः त्यक्त्वा

(ii) ‘सुखानिलः’ अस्य सन्धिविच्छेद . ……… अस्ति ।

(iii) ‘त्यक्त्वा ‘ अत्र प्रकृति-प्रत्यय-विभागः ……………….. अस्ति।

उत्तराणि:

(i) प्रयाताः

(ii) सुख + अनिलः,

(iii) त्यज् + क्त्वा

(ख)

(i) पत् + शानच् + पुं०प्रथमावि० अत्र निष्पन्न रूपम् …………. अस्ति।

(ii) ‘प्रयाताः’ इति पदस्य विलोमपदम् ……. अस्ति।

(iii) ‘शृङ्गेषु’ इति पदस्य पर्यायपदम् …….. वर्तते।

उत्तराणि:

(i) पतमानः,

(ii) आगताः,

(iii) शिखरेषु।

(ग) अधोलिखितपदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोग करणीयः

(निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए)

(i) नदन्तः,

(ii) शिखिनः,

(iii) तोपधराः।

उत्तराणि:

(i) नदन्तः (गर्जते हुए) घनाः गगने नदन्तः भयं जनयन्ति।

(ii) शिखिनः (मोर)-शिखिनः उद्याने नृत्यन्ति।

(iii) तोपधराः (बादल) तोपधराः गगने नदन्ति ।

श्लोकों के सरलार्थ एवं भावार्थ

1. सुखानिलोऽयं सौमित्रे! कालः प्रचुरमन्मथः।

गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः ॥1॥

अन्वय सौमित्रे! सुखानिलः गन्धवान् जातपुष्पफलद्रुमः प्रचुर मन्मथः अयं कालः सुरभिः मासः ।

शब्दार्थ सौमित्रे = सुमित्रा के पुत्र हे लक्ष्मण। सुखानिलः = आनन्द देने वाली हवा। गन्धवान् = सुगन्ध देने वाला। जातपुष्पफलद्रुमः = उत्पन्न हुए फूलों, फलों से युक्त वृक्षों वाला। प्रचुरमन्मथः = कामदेव की अधिकता वाला। सुरभिः मासः = वसन्त ऋतु।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से कहते हैं

सरलार्थ हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण! आनन्द देने वाली हवा को दर्शाने वाला, सौरभ प्रदान करने वाला, उत्पन्न हुए पुष्पों और फलों से युक्त वृक्षों वाला, कामदेव की अधिकता को प्रकट करने वाला यह ऋतुराज वसन्त का समय है।

भावार्थ-भाव यह है कि वसन्त ऋतु के आगमन पर प्रकृति में माधुर्य का संचार हो जाता है। यह काल काम वासना को उद्दीप्त — करने वाला होता है। इस काल में वृक्ष फलों एवं फूलों से लद जाते हैं। वायु सुगन्धित हो जाती है। भारतीय काल गणना के अनुसार चैत्र तथा वैशाख के महीने वसन्त ऋतु कहलाते हैं।

2. पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः।।

लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढानि सर्वतः ॥2॥

अन्वय-समन्ततः पुष्पभारसमृद्धानि सर्वतः पुष्पिताग्राभिः लताभिः उपगूढानि शिखराणि (सन्ति)।

शब्दार्थ पुष्पभारसमृद्धानि = फूलों के भार से समृद्ध । शिखराणि = शिखर (पहाड़ों की चोटियाँ)। समन्ततः = चारों ओर से। पुष्पिताग्राभि = खिले हुए फूलों से। उपगूढानि = भरी हुई। सर्वतः = सब ओर से।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में वसन्त ऋतु का चित्रण करते हुए श्रीराम लक्ष्मण से कह रहे हैं।

सरलार्थ-चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध तथा सब ओर से खिले हुए पुष्पों वाली लताओं से भरी हुई पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं।

भावार्थ भाव यह है कि वसन्त ऋतु में पर्वत के शिखर तथा वृक्षों के ऊपरी भाग फूलों एवं लताओं से भर जाते हैं। वसन्त ऋतु की ऐसी मनोहारिणी शोभा अतीव आकर्षक लगती है।

3. पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः।

कुसुमैः पश्य सौमित्रे! क्रीडन्निव समन्ततः ॥3॥

अन्यव-सौमित्रे! पश्य, समन्ततः पतितैः पतमानैः च पादपस्थैः च कुसुमैः क्रीडन् इव मारुतः (अस्ति)।

शब्दार्थ-पतितैः = गिरे हुए। पतमानैः = गिरते हुए। कुसुमैः = फूलों से। सौमित्रे = सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। क्रीडन्निव = मानो खेलता हुआ या क्रीड़ा करता हुआ-सा। समन्ततः = चारों तरफ से। मारुतः = हवा।

प्रसंग प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि . वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में श्रीराम लक्ष्मण को वसन्त ऋतु में बहने वाली हवा के विषय में बता रहे हैं। सरलार्थ हे लक्ष्मण! देखो, चारों तरफ से गिर चुके और गिरते हुए तथा वृक्षों पर स्थित फूलों के द्वारा मानो पवन क्रीड़ा कर रही है।

भावार्थ-भाव यह है कि वसन्त ऋतु में जब ठण्डी हवा के झोंके आते हैं तो उस हवा से गिरे हुए फूल उड़ते हैं उस समय कुछ फूल वृक्षों से गिरते हुए दिखते हैं तथा कुछ फूल वृक्षों पर लगे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में फूलों की तीन स्थितियों का वर्णन है। इन फूलों के साथ जब हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हवा इनके साथ क्रीड़ा कर रही हो। इसी दृश्य को कवि ने पवन क्रीड़ा का नाम दिया है जोकि आदि कवि वाल्मीकि की प्रतिभा का परिचायक है।

4. क्वचित्प्रकाशं क्वचिदप्रकाशं नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति।

क्वचित्क्वचित्पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥4॥

अन्वय-क्वचित् प्रकाशं क्वचित् अप्रकाशं प्रकीर्ण अम्बुधरं नभः विभाति क्वचित् क्वचित् शान्त-महा-अर्णवस्य यथा पर्वतसन्निरुद्धं रूपम् विभाति।

शब्दार्थ-क्वचित् = कहीं पर। प्रकीर्ण-अम्बुधरं नभः = बादलों से व्याप्त आकाश। विभाति = शोभा दे रहा है। पर्वतसन्निरुद्धम् = पर्वतों से घिरे हुए। महा-अर्णवस्य = महासमुद्र के (विशाल सागर का)। रूपम् = स्वरूप।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति की रमणीयता का वर्णन किया है।

सरलार्थ (वर्षा ऋतु में) कहीं पर प्रकाश है, कहीं पर अन्धेरा है। आकाश में सर्वत्र बादल व्याप्त हैं जोकि विशेष रूप से शोभा दे रहे हैं। इसके साथ ही कहीं-कहीं पर शान्त महासागर के पर्वतों से घिरे हुए रूप को देखा जा सकता है।

भावार्थ-भाव यह है कि वर्षा ऋतु में जिस ओर का आकाश काले बादलों से घिरा हो, वहाँ अन्धकार होता है तथा जिस ओर काले बादल न हों, उधर प्रकाश होता है। समुद्र का स्वरूप वर्षा ऋतु में इस प्रकार का हो जाता है मानो वह पहाड़ों से घिरा हुआ हो। यद्यपि पर्वत वहाँ नहीं होते तथापि वह काले बादलों के कारण वैसा प्रतीत होता है। वर्षा ऋतु की यह प्राकृतिक रमणीयता . अवलोकनीय है।

5. समुद्वहन्तः सलिलाऽतिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः।

महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥5॥

अन्वय सलिल-अतिभारं सम् उद्वहन्तः बलाकिनः वारिधराः नदन्तः महीधराणां महत्सु शृङ्गेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति।

शब्दार्थ-सलिल = पानी। सम् उद्वहन्तः = वहन करते हुए। बलाकिनः = बगुलों से युक्त। वारिधराः = बादल। नदन्तः = गरजते हुए। महीधराणाम्= पहाड़ों की। शृङ्गेषु = चोटियों पर। विश्रम्य = विश्राम (आराम) करके। प्रयान्ति = चल पड़ते हैं।

प्रसंग प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में वर्षा ऋतु का मनोहारी चित्रण किया गया है।

सरलार्थ पानी के अत्यधिक बोझ को धारण करते हुए बगुलों से युक्त बादल, गरजते हुए पर्वतों की ऊँची चोटियों पर विश्राम कर करके पुनः आकाश की तरफ चल पड़ते है।

भावार्थ भाव यह है कि पानी से भरे हुए बादल बगुलों की पंक्तियों के साथ आकाश में गर्जन करते हैं। कभी-कभी बादल पर्वतों की चोटियों पर मानों आराम करने के लिए रुक जाते हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद पुनः वर्षा करने के लिए आकाश की ओर चल पड़ते हैं। फिर थोड़े समय के बाद पहाड़ों के उच्च शिखरों पर विश्राम के लिए बैठ जाते हैं। पुनः आकाश की ओर उड़ जाते हैं।

6. वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति।

नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्गाः॥6॥

अन्वय नद्यः वहन्ति, घनाः वर्षन्ति, मत्तगजाः नदन्ति, वनान्ताः भान्ति, प्रियाविहीनाः ध्यायन्ति, शिखिनः नृत्यन्ति, प्लवङ्गाः समाश्वसन्ति।

शब्दार्थ-नदन्ति = चिंघाड़ते हैं। भान्ति = शोभित होते हैं। ध्यायन्ति = ध्यान देते हैं, याद करते हैं। समाश्वसन्ति = एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं। घना = बादल। मत्तगजा = मदमत्त हाथी। वनान्ताः = वन प्रान्त के भाग। शिखिन = मोर। प्लवङ्गा = बन्दर।

प्रसंग प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश इस श्लोक में वर्षा ऋतु का मनोहारी चित्रण किया गया है।

सरलार्थ-नदियाँ बहती हैं। बादल बरसते हैं। मदमस्त हाथी चिंघाड़ते हैं। वन प्रदेश के भाग शोभित होते हैं। अपनी प्रेमिकाओं से बिछुड़े (जन) उन्हें याद करते हैं। मोर नाचते हैं। बंदर एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं।

भावार्थ इस श्लोक में कवि की उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है। वर्षा ऋतु के प्रत्यक्ष रूप को प्रदर्शित करने के लिए सात क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ये सात क्रियाएँ हैं-नदियों का बहना, बादलों का बरसना, हाथियों का चिंघाड़ना, वन प्रान्त का सुशोभित होना, वियोगियों का ध्यान करना, मोरों का नाचना तथा बन्दरों का एक-दूसरे पर विश्वास करना।

7. जलं प्रसन्नं कुसुमप्रहासं क्रौञ्चस्वनं शालिवनं विपक्वम्।

मूदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम् ॥7॥

अन्वय-कसमप्रहासं प्रसन्नं जलं क्रौञ्चस्वनं. विपक्वं शालिवनं मदः वायः च विमलः चन्द्रः च वर्षव्यपनीतकालं शंसन्ति।

शब्दार्थ-प्रसन्नम् = स्वच्छ। कसमप्रहासम् = खिले हए फलों से युक्त। क्रौञ्चस्वनम् = क्रौञ्च पक्षी की आवाज। शालिवनम् = धान का खेत। विपक्वम् = पका हुआ। मृदु = कोमल। विमल = स्वच्छ। शंसन्ति = सुशोभित करते हैं। वर्षव्यपनीतकालम् = वर्षा ऋतु के बीतने के बाद के समय को अर्थात् शरद् ऋतु।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में वर्षा ऋतु के अनन्तर आने वाली शरद् ऋतु का वर्णन किया गया है।

सरलार्थ-खिले हुए फूलों से युक्त स्वच्छ जल, क्रौञ्च पक्षी की आवाज़, पके हुए धान का खेत तथा कोमल शीतल पवन एवं स्वच्छ चाँद (ये सब) वर्षा ऋतु के बीतने के बाद के समय अर्थात् शरद् ऋतु को सुशोभित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में उपरोक्त सभी दृश्य शरद् ऋतु के आगमन के सूचक हैं।

भावार्थ भाव यह है कि शरद् ऋतु में जलाशयों का जल निर्मल हो जाता है। क्रौञ्च पक्षी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। धान पक जाता है। स्वच्छ शीतल पवन प्रवाहित होती है। आकाश मण्डल में चन्द्रमा की स्वच्छ चाँदनी दशों दिशाओं को प्रकाशित कर देती है। उपरोक्त पाँचों दृश्य शरद् ऋतु के आगमन की सूचना देते हैं।

8. लोकं सुवृष्टया परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा।

निष्पन्नशस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रयाताः ॥8॥

अन्वय-तोयधराः सुवृष्टया लोकं परितोषयित्वा नदीः तटाकानि च पूरयित्वा, वसुधां च निष्पन्नशस्यां कृत्वा नभः त्यक्त्वा प्रयाताः ।

शब्दार्थ-लोकम् = संसार को। सुवृष्टया = अच्छी वर्षा से। परितोषयित्वा = पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करके। तटाकानि = तालाबों को। पूरयित्वा = पूर्ण कर (भरकर)। तोयधराः = बादल। निष्पन्नशस्यां = खेती-बाड़ी या फसल का कार्य सम्पन्न हो गया है जिसका। वसुधाम् = धरती को। नभः = आकाश को। प्रयाताः = चले गए हैं।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में वर्षा ऋतु के जाने के बाद शरद् ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है।

सरलार्थ बादल अच्छी वर्षा से संसार (लोगों) को सन्तुष्ट करके नदियों एवं तालाबों को पूर्ण रूप से भरकर और पृथ्वी को खेती-बाड़ी (फसल) का कार्य सम्पन्न होने वाली बनाकर आकाश को छोड़कर चले गए हैं।

भावार्थ भाव यह है कि वर्षा ऋतु ने अपने पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह कर दिया है। नदी एवं तालाब जल से परिपूर्ण हो गए हैं। कृषकों के खेत हर प्रकार की फसलों को उत्पन्न करने के योग्य हो गए हैं। इससे संसार के लोग प्रसन्न हैं। अपने इन कार्यों को पूरा करके बादल अब चले गए हैं। वे आकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार वर्षा की समाप्ति एवं शरद् ऋतु का आगमन हो चुका है।

9. रविसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः।

निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥9॥

अन्वय-रविसङ्क्रान्त सौभाग्यः तुषार-अरुणमण्डलः निःश्वास-अन्धः आदर्शः इव चन्द्रमा न प्रकाशते।

शब्दार्थ-रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः = सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है। तुषारारुणमण्डलः = ओस की बूंदों से जिसका मण्डल अरुण वर्ण का कर दिया गया है। निःश्वासान्धः = श्वास से मलिन किया गया। आदर्शः = दर्पण।

प्रसंग प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में हेमन्त ऋतु के आगमन से चन्द्रमा की निष्प्रभता का वर्णन किया गया है।

सरलार्थ सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है (ऐसा) चन्द्रमा श्वास से मलिन किए गए दर्पण के समान प्रकाशित नहीं हो रहा है।

भावार्थ-भाव यह है कि हेमन्त ऋतु के आने से चन्द्रमा की कान्ति फीकी पड़ गई है। उसका प्रकाश मलिन हो गया है। जिस प्रकार श्वास से शीशे की चमक हल्की हो जाती है तथा उससे चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता उसी प्रकार ओस की बूंदों के कारण चन्द्रमा की चमक फीकी पड़ गई है। उसकी चाँदनी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है।

10. वाष्पसञ्छन्नसलिला रुतविज्ञेयसारसाः।

हिमाबालुकास्तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम् ॥10॥

अन्वय-साम्प्रतं वाष्पसञ्छन्न सलिलाः रुतविज्ञेय सारसाः हिमाई बालुकाः सरितः तीरैः भान्ति।

शब्दार्थ-वाष्प = भाप। विज्ञेय = विशेष रूप से जानने के योग्य। हिम = बर्फ। आर्द्र = गीली। बालुका = रेत। सरितः = नदियाँ । तीरैः = तटों से। भान्ति = प्रतीत हो रही है। साम्प्रतम् = अब।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायण’ के किष्किन्धाकाण्ड से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में माघ एवं फाल्गुन मास में पड़ने वाली शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है।

सरलार्थ अब, भाप से ढके हुए जलवाली, सारसों की आवाज़ से विशेष रूप से जानने योग्य, बर्फ से ठण्डी गीली रेत वाली नदियाँ (अपने) तटों (किनारों) से प्रतीत हो रही हैं।

भावार्थ भाव यह है कि शिशिर ऋतु में शीत के कारण नदियों के किनारों की रेत बर्फ से गीली तथा ठण्डी हो जाती है, वहाँ सारस पक्षियों की पंक्तियाँ आकर अपनी आवाज़ करती हैं और नदियों का पानी भी ओस की बूंद रूपी भाप की परत से ढका हुआ सा प्रतीत होता है। इस प्रकार कवि के द्वारा किया गया शिशिर ऋतु के चित्रण का वैशिष्ट्य यहाँ अवलोकनीय है।

11. हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः

सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः।

वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थ

श्चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बररस्थः ॥11॥

अन्वय-यथा हंसः राजतपञ्जरस्थः यथा सिंहः मन्दरकन्दरस्थः, यथा वीर गर्वित कुञ्जरस्थः च तथा अम्बरस्थः चन्द्रः अपि बभ्राज।

शब्दार्थ-राजतपञ्जस्थः = पिञ्जरे में पड़ा शोभित होता है। मन्दरकन्दरस्थः = मन्दराचल पर्वत की कन्दरा में स्थित। गर्वितकुञ्जरस्थः = गर्व से भरे हाथी पर बैठा हुआ। अम्बरस्थः = आकाश में स्थित।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘ऋतुचित्रणम्’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह श्लोक आदि कवि महर्षि वाल्मीकिकृत ‘रामायणम’ के सुन्दरकाण्ड के चतुर्थ सर्ग से संकलित किया गया है।

सन्दर्भ-निर्देश इस श्लोक में चन्द्रोदय का मनोहारी वर्णन किया गया है।

सरलार्थ-जिस प्रकार पिञ्जरे में पड़ा हंस शोभित होता है, जिस प्रकार मन्दराचल पर्वत की गुफा में स्थित शेर शोभित होता है और जिस प्रकार मदमस्त हाथी पर बैठा हुआ वीर शोभा देता है, उसी प्रकार उदित हुआ चन्द्रमा आकाश में सुशोभित हो रहा है।

भावार्थ-इस श्लोक में कवि द्वारा चन्द्रोदय के दृश्य को अनेक प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा वर्णित किया गया है। पिञ्जरे में स्थित हंस, कन्दरा में पड़ा सिंह, मदमस्त हाथी पर बैठा हुआ वीर जिस प्रकार सुशोभित होता है वैसे ही आकाश में स्थित चन्द्रमा भी प्रतीत हो रहा है।

ऋतुचित्रणम् (वाणी (सरस्वती) का वसन्त गीत) Summary in Hindi

प्रस्तुत पाठ आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायण के किष्किन्धा, अरण्य तथा सुन्दर काण्डों से संकलित है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रन्थ का सांस्कृतिक महत्त्व बहुत अधिक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के पारस्परिक सम्बन्धों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

इस महाकाव्य में वाल्मीकि कृत प्रकृति-चित्रण अत्यन्त मनोरम एवं हृदयाकर्षक है। इस पाठ में प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत विशेष रूप से वर्षा, शरद, शिशिर, हेमन्त तथा वसन्त पाँच ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसमें पहले 3 श्लोकों में वसन्त ऋतु का, 4 से 6 श्लोकों में वर्षा ऋतु का, सातवें तथा आठवें श्लोक में शरद् ऋतु का, नौवें श्लोक में हेमन्त ऋतु का तथा दसवें श्लोक में शिशिर ऋतु का वर्णन है। ग्यारहवें श्लोक में चन्द्रमा के उदय का विशद् वर्णन है।

![]()

![]()

![]()

![]()