HBSE 9th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 8 एक कुत्ता और एक मैना

Haryana State Board HBSE 9th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 8 एक कुत्ता और एक मैना Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 9th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 8 एक कुत्ता और एक मैना

HBSE 9th Class Hindi एक कुत्ता और एक मैना Textbook Questions and Answers

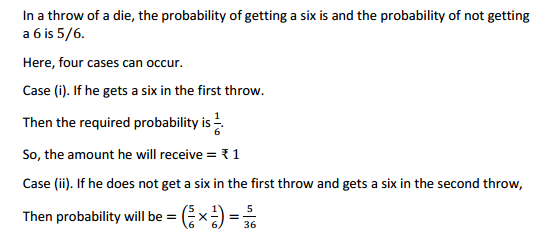

एक कुत्ता और मैना प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class प्रश्न 1.

गुरुदेव ने शांतिनिकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया?

उत्तर-

वस्तुतः गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। शांतिनिकेतन में उन्हें मिलने वाले बहुत-से लोग आते थे। वे पूर्णतः आराम नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे स्थान को चुना या कहीं ओर रहने का निर्णय लिया कि जहाँ उन्हें कोई तंग न कर सके। यही कारण है कि उन्होंने शांतिनिकेतन को त्यागने और श्रीनिकेतन के पुराने तिमंज़िले मकान में कुछ दिन रहने का मन बनाया।

एक कुत्ता और एक मैना प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class प्रश्न 2.

मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। [H.B.S.E. 2018]

उत्तर-

प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कई उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि मूक प्राणी भी मनुष्य की भाँति ही संवेदनशील होते हैं। जब गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर श्रीनिकेतन में रहते थे तो वहाँ उनका शांतिनिकेतन में रहने वाला कुत्ता बिना किसी की सहायता के उनको मिलने चला आया था। गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर वह आधी आँखें बंद करके आनंद की अनुभूति करने लगा था। इसी प्रकार वही कुत्ता गुरुदेव की चिताभस्म के कलश के पास आकर कुछ क्षणों के लिए चुपचाप बैठ गया। इसी प्रकार लँगड़ी मैना भी अन्य मैनाओं की भाँति चहकती नहीं थी। बहुत ही करुण दृष्टि से शांतिनिकेतन में रहती थी, क्योंकि उसका साथी इस दुनिया में नहीं रहा था। अतः इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मूक प्राणी भी मनुष्य की भाँति ही संवेदनशील होते हैं।

पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना के प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class प्रश्न 3.

गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया?

उत्तर-

गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को कवि उस समय समझ पाया जब मैना वहाँ उड़कर अन्यत्र चली गई थी। तब लेखक समझ सका था कि कवि की दृष्टि कितनी मर्मभेदी होती है।

Ek Kutta Aur Ek Maina Question Answer Class 9 HBSE प्रश्न 4.

प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य-साहित्य की उत्कृष्ट विधा है, जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएँ कहाँ झलकती हैं ? किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की रचना ‘एक कुत्ता और एक मैना’ एक उत्कृष्ट ललित निबंध है। इसमें लेखक के भावों व विचारों की अभिव्यक्ति कलात्मकतापूर्ण हुई है। संपूर्ण निबंध ही कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में रचित है। उदाहरणार्थ इस निबंध की निम्नलिखित पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं

(1) उन दिनों छुट्टियाँ थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके ‘दर्शन’ की ठानी। ‘दर्शन’ को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुसकरा देते थे कि ‘दर्शनार्थी’ हैं क्या? इन पंक्तियों में लेखक का भाव अत्यंत लालित्यपूर्ण शैली में व्यक्त हुआ है।

(2) इसी प्रकार लेखक ने भारतीय दर्शकों के स्वभाव का उल्लेख भी अत्यंत मार्मिकतापूर्ण एवं कलात्मक शैली में किया है“यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ होते थे कि समय-असमय, स्थान-अस्थान, अवस्था-अनवस्था की एकदम परवा नहीं करते थे और रोकने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे ‘दर्शनार्थियों’ से गुरुदेव भीत-भीत से रहते थे।”

(3) कुत्ते के संबंध में लेखक के विचार अत्यंत आत्मीयतापूर्ण एवं कलात्मकता से युक्त हैं-“ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे-धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आँखें मूंदकर अपने रोम-रोम से उस स्नेह-रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, “देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है! और देखो, कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है।”

(4) मैना का प्रसंग भी अत्यंत कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया गया है-“पति-पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सूराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना! एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती।”

एक कुत्ता और एक मैना HBSE 9th Class प्रश्न 5.

आशय स्पष्ट कीजिए

इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव-सत्य को देखा है, जो मनुष्य, मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता।

उत्तर-

निबंधकार ने इन पंक्तियों में बताया है कि कवि की दृष्टि अत्यंत गहन, संवेदनशील एवं सूक्ष्मदर्शी होती है। निबंधकार एक मैना को देखकर उसे अन्य मैनाओं जैसा समझता है, जबकि कविवर रवींद्रनाथ टैगोर उसकी आँखों में करुणा के भाव को अनुभव करते हैं जो मनुष्य-मनुष्य के भीतर अनुभव नहीं कर सकता। कहने का भाव है कि भाषाहीन प्राणियों के भीतर भी विशाल मानव-सत्य के भाव होते हैं, किंतु उसे कवि की मर्मभेदी दृष्टि ही देख सकती है।

![]()

रचना और अभिव्यक्ति

Ek Kutta Aur Ek Maina HBSE 9th Class प्रश्न 6.

पशु-पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए।

उत्तर-

निश्चय ही पशु-पक्षियों में बहुत प्रेमभाव होता है तथा करुणामय दृष्टि भी। बात पिछले वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों की है। जून का महीना था। मुझसे गलती से मेरा जर्मन शेफर्ड कुत्ता छत पर रह गया। उसे लू लगने के कारण खून के दस्त लग गए। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसे देखकर घबरा गया कि अब क्या होगा ? वह गिरता-पड़ता किसी प्रकार नीचे आया ओर मेरी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। मुझे लगा कि वह मुझे कह रहा हो कि मेरी यह दशा तुम्हारी गलती के कारण हुई है। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने आँख बंद कर ली और उसे लगा कि अब वह ठीक हो जाएगा। मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और पीने के लिए दवा दी। मैं रात-भर उसे बर्फ वाला पानी पिलाता रहा। सुबह होते-होते वह कुछ ठीक हो गया। जब मैं सोकर उठा तो सात बज चुके थे। उठकर क्या देखता हूँ कि वह मेरी चारपाई के पास पहले से खड़ा था। मेरे उठते ही उसने अपना मुख मेरे घुटनों पर रख दिया और पूँछ हिलाता रहा। उसके मन में मेरे लिए कितना स्नेह था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। लेखक ने ठीक ही कहा है कि भाषाहीन प्राणियों में भी प्रेम व करुणा की भावना होती है।

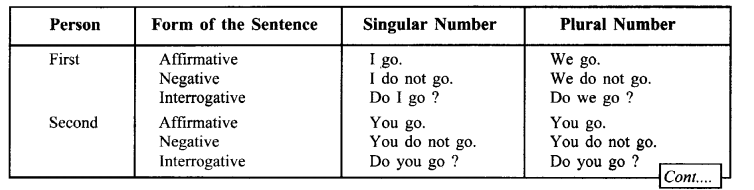

भाषा-अध्ययन

एक कुत्ता और एक मैना प्रश्न उत्तर Class 9 HBSE प्रश्न 7.

गुरुदेव जरा मुसकरा दिए।

मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ।

ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले चार-चार वाक्य छाँटिए।

उत्तर-

सकर्मक क्रिया वाले वाक्य

(1) अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान-स्तिमित नयनों से देख रहे थे।

(2) जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ।

(3) मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा।

(4) हमने कई दिन से आश्रम में कौए नहीं देखे।

अकर्मक क्रिया वाले वाक्य

(1) अधिकांश लोग बाहर चले गए।

(2) वे अकेले रहते थे।

(3) वह थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा।

(4) मैं उनके साथ हो गया।

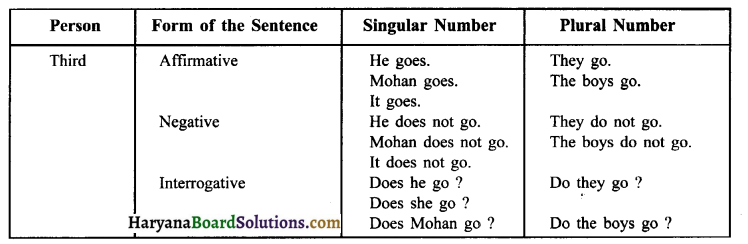

Ek Kutta Aur Ek Maina Question Answer HBSE 9th Class प्रश्न 8.

निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया-भेद बताइए

(क) मीना कहानी सुनाती है।

(ख) अभिनव सो रहा है।

(ग) गाय घास खाती है।

(घ) मोहन ने भाई को गेंद दी।

(ङ) लड़कियाँ रोने लगीं।

उत्तर-

(क) सकर्मक क्रिया।

(ख) अकर्मक क्रिया।

(ग) सकर्मक क्रिया।

(घ) सकर्मक क्रिया।

(ङ) अकर्मक क्रिया।

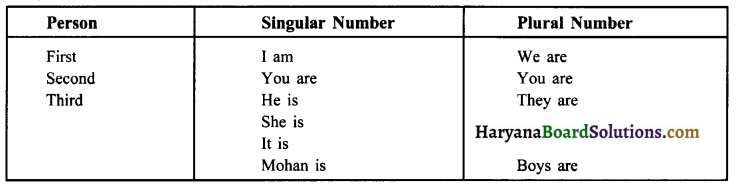

Ek Kutta Aur Ek Maina Class 9 HBSE प्रश्न 9.

नीचे पाठ में से शब्द-युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे-

समय-असमय, अवस्था अनवस्था

इन शब्दों में ‘अ’ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है।

पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें ‘अ’ एवं ‘अन्’ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए।

उत्तर-

संभव-असंभव, भद्र-अभद्र, भाव-अभाव, बोध-अबोध, सत्य-असत्य, करुण-अकरुण, उपस्थित-अनुपस्थित।

पाठेतर सक्रियता

पशु-पक्षियों पर लिखी कविताओं का संग्रह करें और उनके चित्रों के साथ उन्हें प्रदर्शित करें।

हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के कुछ अन्य मर्मस्पर्शी निबंध जैसे-‘अशोक के फूल’ और ‘नाखून क्यों बढ़ते हैं’ पढ़िए।

उत्तर-

ये प्रश्न परीक्षोपयोगी नहीं हैं। विद्यार्थी इन्हें स्वयं करेंगे।

![]()

HBSE 9th Class Hindi एक कुत्ता और एक मैना Important Questions and Answers

प्रश्न 1.

‘एक कुत्ता और एक मैना’ पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है ? सार रूप में उत्तर दीजिए।

उत्तर-

इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि कवि की दृष्टि मर्मभेदी होती है। वह मानव के अंदर की ही नहीं, अपितु मूक पशु-पक्षियों के हृदय की बात भी समझने में सक्षम होती है। गुरुदेव ने इसे अहैतुक स्नेह माना। जहाँ एक विवेकशील तथा ज्ञानी मनुष्य भी दूसरे मनुष्य के भीतर का हाल ठीक से नहीं जान सकता, वहाँ ये मूक प्राणी अपने सहज ज्ञान से मनुष्य को महान सत्य का बोध करा देते हैं। लेखक का कहना है कि सूक्ष्म दृष्टि तथा सहानुभूति के सहारे किसी के भी हृदय में उतरा जा सकता है।

प्रश्न 2.

पठित पाठ के आधार पर बताइए कि आपको कुत्ता और मैना में से कौन अधिक पसंद है और क्यों?

उत्तर-

पठित निबंध में लेखक ने कुत्ता और मैना, दो मूक प्राणियों का उल्लेख किया है। पठित पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि हमें कुत्ता अधिक पसंद है। कुत्ता बिना किसी की सहायता के दो मील दूर मार्ग ढूँढता हुआ अपने स्वामी के पास आता है और उनका स्नेह पाकर आनंदविभोर हो उठता है। इतना ही नहीं, गुरुदेव की मृत्यु के पश्चात उनकी चिताभस्म के साथ-साथ चलता है और कुछ पल चुपचाप उसके पास बैठकर लौट जाता है। मैना एक चंचल स्वभाव का पक्षी होता है, किंतु पाठ में जिस मैना का उल्लेख किया गया है वह लँगड़ी थी और समूह से अलग रहती थी। उसकी आँखों में करुणा का भाव था। वह एकाएक शांतिनिकेतन को छोड़कर अन्यत्र चली गई। इन दोनों घटनाओं से सिद्ध होता है कि कुत्ता स्वामिभक्त एवं स्नेहशील मूक प्राणी है। इसलिए वह हमें पसंद है।

प्रश्न 3.

कुत्ते को तिमंज़िले मकान पर देखने की घटना को स्मरण करके लेखक के मन में कैसे विचार उठे ? सार रूप में लिखिए।

उत्तर-

लेखक जब गुरुदेव को मिलने के लिए श्रीनिकेतन के तिमंज़िले मकान पर पहुँचा तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया जो शांतिनिकेतन में गुरुदेव के पास रहता था। गुरुदेव ने जब उसके सिर पर हाथ रखा तो वह आनंदविभोर हो उठा। इस घटना को स्मरण करके लेखक के मन में निम्नलिखित विचार उठे थे

“तब मेरे सामने श्रीनिकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष-सी हो जाती है। वह आँख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह ‘मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन’ मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी-सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रमवासियों के साथ शांत-गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया है कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा।” ।

प्रश्न 4.

‘एक कुत्ता और एक मैना’ पाठ की भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी एवं संस्कृत के महान विद्वान थे। उन्होंने इस निबंध में तत्सम-प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। भाषा शुद्ध साहित्यक हिंदी है। द्विवेदी जी ने प्रसंगानुकूल अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी इस निबंध की भाषा में किया है। इस निबंध की भाषा-शैली विषय के अनुकूल बंधकर चलती है। भाषा में सरलता, सहजता और सुबोधता जैसे गुण भी हैं। कहीं-कहीं संवादों का प्रयोग भी किया गया है। वाक्य छोटे एवं सरल हैं। कहीं-कहीं बड़े-बड़े व लंबे वाक्य हैं, किंतु वे जटिल नहीं हैं। लोकप्रचलित मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

‘एक कुत्ता और एक मैना’ पाठ के लेखक का क्या नाम है?

(A) प्रेमचंद

(B) महादेवी वर्मा

(C) हरिशंकर परसाई

(D) हजारीप्रसाद द्विवेदी

उत्तर-

(D) हजारीप्रसाद द्विवेदी

प्रश्न 2.

गुरुदेव (रवींद्र नाथ ठाकुर) शांति निकेतन को छोड़कर कहाँ रहने गए थे?

(A) कुछ निकेतन

(B) श्रीनिकेतन

(C) दुर्गा निकेतन

(D) शिव कुटीर

उत्तर-

(B) श्रीनिकेतन

प्रश्न 3.

गुरुदेव क्या कहकर मुस्करा देते थे?

(A) विद्यार्थी है क्या

(B) गृहस्थ है क्या

(C) दर्शनार्थी है क्या

(D) ब्रह्मचारी है क्या

उत्तर-

(C) दर्शनार्थी है क्या

![]()

प्रश्न 4.

‘प्रगल्भ’ का अर्थ है

(A) विचारवान

(B) विद्वान

(C) विद्यार्थी

(D) वाचाल

उत्तर-

(D) वाचाल

प्रश्न 5.

गुरुदेव कैसे दर्शनार्थियों से भयभीत हो जाते थे?

(A) जो समय-असमय का ध्यान नहीं रखते थे।

(B) जो समय-असमय का ध्यान रखते थे

(C) जो गुरुदेव को दूर से ही देखकर चले जाते हैं ।

(D) जो चरणवंदना किये बिना ही चले जाते हैं

उत्तर-

(A) जो समय-असमय का ध्यान नहीं रखते थे

प्रश्न 6.

‘अस्तगामी’ का अर्थ है-

(A) चलने वाला

(B) डूबता हुआ

(C) उगता हुआ

(D) ठहरा हुआ

उत्तर-

(B) डूबता हुआ

प्रश्न 7.

किसके मूक हृदय का प्राणपण आत्म-निवेदन होता है?

(A) दर्शनाभिलाषी के

(B) गुरुदेव के किसी विद्यार्थी के

(C) गुरुदेव के कुत्ते के

(D) स्वयं अपने हृदय का

उत्तर-

(C) गुरुदेव के कुत्ते के

प्रश्न 8.

गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर किसके अंग-अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है?

(A) गुरुदेव के भक्त के

(B) गुरुदेव के कुत्ते के

(C) हजारी प्रसाद द्विवेदी के

(D) मैना के

उत्तर-

(B) गुरुदेव के कुत्ते के

प्रश्न 9.

कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर क्या देखा है?

(A) व्याकुलता

(B) दुष्टता

(C) विशाल मानव सत्य

(D) उदारता

उत्तर-

(C) विशाल मानव सत्य

![]()

प्रश्न 10.

आरंभ में लेखक ने कौओं को कैसा पक्षी समझा था?

(A) सर्वव्यापक

(B) शाकाहारी

(C) एकांतवासी

(D) घुमक्कड़

उत्तर-

(A) सर्वव्यापक

प्रश्न 11.

लेखक ने मैना को कैसा पक्षी समझ रखा था?

(A) करुणायुक्त

(B) करुणभावहीन

(C) चतुर एवं चालाक

(D) मंदबुद्धि

उत्तर-

(B) करुणभावहीन

प्रश्न 12.

किसने मैना के हृदय के दुःख को देख लिया था?

(A) लेखक ने

(B) पाठक ने

(C) कवि (रवीन्द्रनाथ टैगोर) ने

(D) दर्शनाभिलाषी ने

उत्तर-

(C) कवि (रवीन्द्रनाथ टैगोर) ने

प्रश्न 13.

लेखक को किसकी दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय मिलता है?

(A) गरीब व्यक्ति की

(B) भिखारी की

(C) गुरुदेव के कुत्ते की

(D) अमीर व्यक्ति की

उत्तर-

(C) गुरुदेव के कुत्ते की

प्रश्न 14.

मैना के चले जाने के बाद वहाँ का वातावरण कैसा हो गया?

(A) प्रसन्नतायुक्त

(B) उत्साहमय

(C) निराशाजनक

(D) हर्षवर्द्धक

उत्तर-

(C) निराशाजनक

प्रश्न 15.

कुत्ता अपने किस गुण के कारण गुरुदेव के मन को भाता है?

(A) लालची होने के कारण

(B) स्वामीभक्त होने के कारण

(C) संवेदनशील होने के कारण

(D) मूक प्राणी होने के कारण

उत्तर-

(C) संवेदनशील होने के कारण

प्रश्न 16.

आज मनुष्य दूसरे मनुष्य के अंदर क्या नहीं देख पाता?

(A) मानव सत्य

(B) दया का भाव

(C) संवेदनशीलता

(D) उदारता

उत्तर-

(A) मानव सत्य

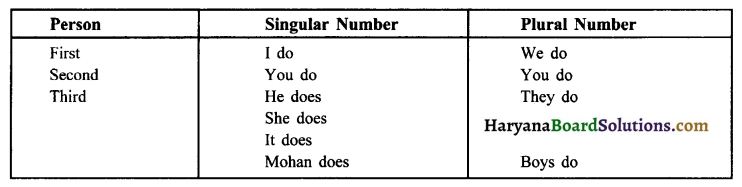

एक कुत्ता और एक मैना प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या/भाव ग्रहण

1. यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय-असमय, स्थान-अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवा नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे ‘दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत-भीत से रहते थे। अस्त, मैं मय बाल-बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुँचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। [पृष्ठ 79-80]

शब्दार्थ-दर्शनार्थी = दर्शन करने वाले। प्रगल्भ = वाचाल, बोलने में संकोच न करने वाला। अवस्था-अनवस्था = परिस्थिति-अपरिस्थिति। भीत-भीत = डरे-डरे।

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 1 में संकलित ‘एक कुत्ता और एक मैना’ शीर्षक संस्मरणात्मक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हज़ारीप्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें लेखक ने न केवल पशु-पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को दिखाया है, अपितु पशु-पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी किया है। इन पंक्तियों में लेखक के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से सपरिवार मिलने जाने का वर्णन है, साथ ही भारतीय दर्शकों के स्वभाव का भी उल्लेख है।

![]()

व्याख्या/भाव ग्रहण-लेखक ने गुरुदेव रवींद्रनाथ के दर्शन करने वालों के संदर्भ में कहा है कि यह बात मुझे अत्यंत खेद के साथ कहनी पड़ रही है कि अपने देश में दर्शन करने वाले लोगों में कुछ लोग बहुत धूर्त होते हैं। वे समय या असमय, स्थान या अस्थान, अवस्था या अनवस्था आदि का जरा भी ध्यान नहीं रखते और उन्हें इसकी परवाह ही नहीं होती है। उन्हें यदि रोकने का प्रयास भी किया जाए तो वे रुकते ही नहीं हैं। वे दर्शन करने आ ही जाते हैं। दूसरों की सुविधा का उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं होता। ऐसे दर्शन करने वाले लोगों से गुरुदेव रवींद्रनाथ जी डरे-डरे से रहते थे। लेखक भी गुरुदेव रवींद्रनाथ से एक बार अपने परिवार सहित मिलने जाता है। इसलिए वह सीधा श्रीनिकेतन पहुँचा, जहाँ गुरुदेव बड़े आनंद में थे।

विशेष-

(1) लेखक ने दर्शनार्थियों की उद्धतता पर व्यंग्य किया है।

(2) गुरुदेव रवींद्रनाथ जी कवि हृदय व्यक्ति थे। वे शांत वातावरण में रहना पसंद करते थे इसलिए दर्शनार्थियों की भीड़ से वे भयभीत हो उठते थे।

(3) भाषा-शैली सरल, सहज एवं भावानुकूल है।

उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

(1) लेखक को किस बात का दुःख होता है?

(2) कैसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव भयभीत से रहते थे?

(3) लेखक श्रीनिकेतन में कैसे पहुँचा?

उत्तर-

(1) लेखक को इस बात का दुःख होता है कि कुछ लोग समय-असमय का ध्यान न रखते हुए गुरुदेव के दर्शन करने पहुँच जाते थे।

(2) जो दर्शनार्थी अवस्था अनवस्था, स्थान-अस्थान, समय-असमय का ध्यान नहीं रखते थे, गुरुदेव उनसे भयभीत रहते थे।

(3) लेखक अपने बाल-बच्चों सहित श्रीनिकेतन में पहुँचता है।

2. जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा अमूल्य आविष्कार किया है, इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। [पृष्ठ 80-81]

शब्दार्थ-मूक हृदय = मौन रहने वाला (कुत्ता)। आत्मनिवेदन = प्रार्थना। दीनता = बेचारापन। बोध = ज्ञान। अमूल्य = जिसका कोई मूल्य न आँका जा सके। आविष्कार = खोज। व्याकुलता = बेचैनी।

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 1 में संकलित एवं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी-कृत ‘एक कुत्ता और एक मैना’ नामक संस्मरणात्मक निबंध से अवतरित है। ये पंक्तियाँ गुरुदेव रवींद्रनाथ जी की एक कविता का अनुवाद हैं, जो उन्होंने स्वामिभक्त कुत्ते को लक्ष्य करके लिखी थीं। उन्होंने उस मूक हृदय वाले प्राणी की दृष्टि में मानव का सच्चा स्वरूप देखा था।

व्याख्या/भाव ग्रहण-कविवर रवींद्रनाथ जी जब अपने पुराने तीन मंज़िले मकान में आकर रहने लगे तो एक दिन उनके शांतिनिकेतन में रहने वाला कुत्ता दो मील का सफर तय करके अपनी घ्राण शक्ति के बल पर गुरुदेव के पास आ पहुँचा। गुरु जी ने उसके सिर पर अपना अमृतमय हाथ रख दिया, जिससे उस कुत्ते ने अधमुंदी आँखों से आनंदानुभूति को व्यक्त किया था। बाद में गुरुदेव ने उसे लक्ष्य करके एक कविता लिखी थी। उसी कविता का यह एक अंश है। गुरुदेव ने लिखा है कि जब मैं उसके हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन अर्थात हृदय से की गई प्रार्थना को देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है तब कविवर यह सोच नहीं सकता कि उसने अपने सहज बोध अर्थात साधारण ज्ञान से मानव स्वरूप में कौन-सा अमूल्य आविष्कार किया है भाव मानव के हृदय में उसने क्या खोजा है। उसकी भाषाविहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती। कहने का भाव है कि उसके हृदय में जो करुणा भाव है, वह उसे कुछ समझा नहीं सकती, किंतु कवि को उसकी यह दृष्टि मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। कहने का भाव है कि कवि की मर्मभेदी दृष्टि कुत्ते की करुणा से युक्त दृष्टि में विशाल मानव-सत्य को देख सकती है।

विशेष-

(1) लेखक ने गुरुदेव की कविता के माध्यम से मानवेत्तर प्राणियों के हृदय की भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया है।

(2) कुत्ते की करुण भावना में कवि को विशाल मानव-सत्य के दर्शन हुए हैं।

(3) भाषा काव्यात्मक एवं प्रवाहयुक्त है।

उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

(1) लेखक किस मूक हृदय के प्राणपण के आत्मनिवेदन को देखते हैं?

(2) उसने (कुत्ता) मानव स्वरूप में कौन-सा अमूल्य आविष्कार किया था?

(3) लेखक को किसकी दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय मिला?

उत्तर-

(1) लेखक कुत्ते के मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता है।

(2) उसने (कुत्ता) सहज बोध से मानव स्वरूप में मानवता का अमूल्य आविष्कार किया था।

(3) लेखक को कुत्ते की दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय मिला।

3. जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आँखें उस बिचारी के मर्मस्थल तक पहुँच गईं, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बाँस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फाँक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्यातारा! कितना करुण है उसका गायब हो जाना! [पृष्ठ 84]

शब्दार्थ मर्मस्थल = हृदय के भाव। फाँक = टहनियाँ। गायब होना = लुप्त हो जाना।

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 1 में संकलित एवं हज़ारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध संस्मरणात्मक निबंध ‘एक कुत्ता और एक मैना’ से उद्धृत है। इस निबंध में लेखक ने दो अलग-अलग संस्मरणों का उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में मैना के एक संस्मरण का उल्लेख किया गया है। गुरुदेव रवींद्रनाथ ने मैना के भावों को समझकर उस पर एक कविता लिखी थी। उस कविता को पढ़कर लेखक कवि की मर्मभेदी दृष्टि से बड़ा प्रभावित हुआ था। उसकी प्रतिक्रियास्वरूप ही ये शब्द कहे गए हैं।

व्याख्या/भाव ग्रहण-लेखक रवींद्रनाथ द्वारा रचित कविता को पढ़ने पर कहते हैं कि जब मैं मैना-संबंधी कविता को पढ़ता हूँ तो मैना की करुण मूर्ति स्पष्ट रूप में मेरी दृष्टि के सामने उभर आती है। किस प्रकार मैं उसे देखकर भी देख न सका अर्थात उसके हाव-भाव व करुण दृष्टि को न समझ सका, किंतु कवि की आँखें उस बेचारी मैना के मर्मस्थल तक पहुँच गईं अर्थात कवि ने मैना के जीवन की वास्तविकता को सहज ही समझ लिया था। लेखक जब मैना के विषय में सोचता है तो हैरान हो उठता है कि वह मैना के भाव को क्यों नहीं पहचान सका। एक दिन मैना वहाँ से उड़ गई। सायंकाल को कवि ने भी उसे वहाँ नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है तो उस डाल के कोने में झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है। हवा में बाँस के पत्तों की झरझराने की ध्वनि सुनाई पड़ती रहती थी। पेड़ों की शाखाओं से नींद तोड़ने वाला संध्या का तारा पुकारता रहता था। लेखक को यह सब मैना के चले जाने के बाद अनुभव हुआ। इसलिए उसका ऐसे लुप्त हो जाना कितना करुणाजनक था।

![]()

विशेष-

(1) लेखक ने मैना के संस्मरण के माध्यम से उस घटना को अपनी भावना एवं अनुभूति से समन्वित करके प्रस्तुत किया है, जो पाठक-हृदय को स्पर्श करती है।

(2) कवि की मर्मभेदी दृष्टि की ओर संकेत किया गया है।

(3) भाषा-शैली सरल, सहज एवं भावाभिव्यक्ति में सक्षम है।

उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

(1) कवि किस कविता की बात कर रहा है? यह कविता किसने और क्यों लिखी थी?

(2) कवि हैरान क्यों होता है?

(3) मैना के चले जाने के बाद की स्थिति का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

(1) कवि मैना पर लिखी हुई कविता की बात कर रहा है। यह कविता महाकवि रवींद्रनाथ ने लँगड़ी मैना को देखकर उसकी दयनीय दशा को प्रकट करने के लिए लिखी थी।

(2) कवि इस बात को अनुभव करके हैरान है कि मैना को देखकर उसके मन में कुछ नहीं हुआ था। जबकि रवींद्रनाथ ने उस मैना के हृदय के दुःख को समझ लिया था।

(3) मैना के चले जाने के बाद भी झींगुर बोलता रहता है। बाँस के पत्ते झरते रहते हैं, पेड़ों के बीच से संध्या का तारा भी दिखाई देता है, पर मैना नहीं। उसके जाने के बाद सारा वातावरण निराश सा दिखाई देता है।

एक कुत्ता और एक मैना Summary in Hindi

एक कुत्ता और एक मैना लेखक-परिचय

एक कुत्ता और एक मैना पाठ-सार/गद्य-परिचय

प्रश्न 1.

‘एक कुत्ता और एक मैना’ शीर्षक पाठ का सार/गद्य-परिचय अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर-

प्रस्तुत निबंध हज़ारीप्रसाद द्विवेदी की सुप्रसिद्ध रचना है। लेखक ने भावात्मक शैली का सफल प्रयोग करके साधारण घटनाओं को श्रेष्ठ रचना का रूप दिया है। विषय-विस्तार न होते हुए भी यह रचना भावों का गुंफित रूप है। संपूर्ण निबंध में गुरुदेव रवींद्रनाथ का व्यक्तित्व झलकता है। लेखक ने गुरुदेव से भेंट की एक घटना का स्वानुभूति के आधार पर भावात्मक शैली में उल्लेख किया है। एक दिन गुरुदेव ने निश्चय किया कि वे आश्रम को त्यागकर अन्यत्र रहना चाहते हैं। वे श्रीनिकेतन के पुराने तीन-मंजिले मकान में आकर रहने लगे। उन दिनों ऊपर जाने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता था। वृद्धावस्था में वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन कार्य था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। लेखक ने छुट्टियों में गुरुदेव के दर्शन करने की ठान ली। यहाँ लेखक ने ‘दर्शन’ शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया है। जब भी लेखक किसी बाहर के व्यक्ति को लेकर उनके पास जाता था तो कहा करता था, “एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन।” इस पर गुरुदेव मुसकरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या ? के तो लेखक को भी दर्शनार्थी ही कहा करते थे।

उस पुराने भवन में गुरुदेव अकेले ही रहते थे। इसलिए वहाँ आश्रम जैसी भीड़-भाड़ नहीं थी। जब लेखक वहाँ गुरुदेव से भेंट करने हेतु पहुँचा तो वे छिपते हुए सूर्य को बड़ी तल्लीनता के साथ देख रहे थे। यह एक संयोग ही था कि उसी समय एक कुत्ता, जिसने शांतिनिकेतन में गुरुदेव का साहचर्य प्राप्त किया था, अपनी घ्राण शक्ति के बल पर उनका अनुपम एवं स्वर्गीय सान्निध्य प्राप्त करने हेतु वहाँ आ पहुँचा। गुरुदेव ने उस पर अपना अमृतस्पर्शी हाथ फेरा। उस अपूर्व सुख की अनुभूति कुत्ते की अर्द्धखुली आँखें और उसके रोम-रोम से उमड़ रहा स्नेह बता रही थीं। कैसी अजीब बात है कि उस कुत्ते को किसी ने न मार्ग दिखाया, न बताया था, पर वह अपने स्नेहदाता के पास दो मील चलकर पहुँच गया। बाद में गुरुदेव ने इस कुत्ते को लक्ष्य करके ‘आरोग्य’ में इस भाव की एक कविता लिखी थी। कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उन्होंने स्नेह-भाव के महान सत्य को देखा था, जबकि मानव मानव में स्नेहभाव को नहीं देख सकता। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे यह भक्त कुत्ता उनकी उपासना के समय उनके आसन के पास चुपचाप बैठा रहता है और जब पूजा के बाद वे अपना स्नेहपूर्ण हाथ उस पर फेरते हैं तो वह आनंद से पुलकित हो उठता है। कुत्ता वास्तव में चैतन्यशील प्राणी है। वह अहैतुक प्रेम की भावना को भली-भाँति समझता था तथा अपनी करुण दृष्टि से आत्मसमर्पण के भाव को प्रकट करता है। गुरुदेव ने वाणी विहीन कुत्ते की करुण दृष्टि में एक महान सत्य के दर्शन किए हैं। इसलिए द्विवेदी जी ने कहा है, “कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव-सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता।”

इसके साथ ही लेखक ने एक और आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख भी किया है। जब गुरुदेव की चिताभस्म को कलकत्ते के आश्रम में लाया गया तो वह कुत्ता बड़े सहज भाव से वहाँ आश्रमवासियों के साथ बड़े उदास भाव से उत्तरायण तक गया। हो सकता है कि उसे भी गुरुदेव के न रहने का दुःख हो।

इसी प्रकार लेखक एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताता है कि वे नए-नए शांतिनिकेतन में आए थे और एक पुराने अध्यापक के साथ गुरुदेव के साथ घूमने लगे तो गुरुदेव ने लक्ष्य किया कि आश्रम के कौए क्या हो गए ? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। लेखक ने महसूस किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौए नहीं दिख रहे हैं। बाद में द्विवेदी जी ने लक्ष्य किया कि कौए कभी-कभी प्रवास को चले जाते हैं। इसी प्रकार की दूसरी घटना है-लँगड़ी मैना के संबंध में। गुरुदेव ने उसे देखकर कहा”देखते हो, यह यूथभ्रष्ट है। रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण-भाव दिखाई देता है।” ।

गुरुदेव के कहने पर लेखक उस मैना में निहित करुण-भाव को अनुभव कर सका था। बाद में लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि मैना करुण-भाव दिखाने वाली पक्षी नहीं है। वह दूसरों पर अपनी अनुकंपा दिखाने वाली है। जिस मकान में लेखक महोदय रहते थे, उसकी दीवारों में चारों ओर सुराख थे। उन सुराखों में मैना का एक जोड़ा हर वर्ष अपनी गृहस्थी जमाता था। लेखक द्वारा दीवार में ईंट लगा देने पर वे खाली स्थान का उपयोग करने में कोई कसर न छोड़ते थे। अपना सारा काम बड़े उत्साह व परिश्रम से करते थे। इतना परिश्रम करने पर भी वे सदैव प्रसन्नचित्त रहते थे और उनके गान परिपूर्ण होते थे, पति-पत्नी में अगाध प्रेम था। पर उस मैना में गुरुदेव ने करुण भाव की अनुभूति की थी। इस भाव से परिपूर्ण गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी। गुरुदेव ने अपने हृदय-साम्राज्य में विचरण करके उस मैना की करुण दशा का अनुमान किया था। वह बेचारी किसी परिस्थिति विशेष में पड़कर अपने प्रिय से विमुक्त हो चुकी थी। एक दिन वह मैना उड़ गई।

उपर्युक्त विवेचन को देखते हुए कहा जा सकता है कि कवि की दृष्टि में जो मर्मभेदी शक्ति होती है, उसके दर्शन अन्यत्र नहीं हो सकते। कवि केवल मानव के हृदय की ही बात नहीं समझते, अपितु मानवेतर पशु-पक्षियों की स्नेह भावना को भी सहज भाव से अनुभव कर सकते हैं। वे अपनी इस मर्मभेदी दृष्टि से यह बता देते हैं कि मूक प्राणी भी अपने सहज ज्ञान से मानव को महान सत्य के दर्शन करा सकते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ –

[पृष्ठ-79] : तिमंजिला = तीन मंजिल वाला। मौज = खुशी। तल्ला = मंजिल। वृद्ध = बूढ़ा। क्षीणवपु = कमज़ोर शरीर। अधिकांश = अधिकतर । ठानी = निश्चय किया। दर्शनार्थी = दर्शन करने वाले। अतिथि = मेहमान। भद्र लोक = सज्जन पुरुष। आपनार = आपके। दर्शनेर = दर्शन के लिए। प्रगल्भ = वाचाल, बोलने में संकोच न करने वाला।

[पृष्ठ-80] : असमय = बिना समय, गलत समय। अनवस्था = जहाँ व्यवस्था न हो। भीत = डरना। अस्तगामी = डूबता हुआ। ध्यान-स्तिमित = ध्यान लगाए। स्नेह = प्रेम। आश्चर्य = हैरानी। परितृप्ति = पूरी तरह से संतोष प्राप्त करना। आरोग्य = बाँग्ला भाषा की एक पत्रिका। स्तब्ध = हैरान होकर । वाक्यहीन = भाषाहीन। प्राणीलोक = जीवों का समूह । अहेतुक = अकारण, बिना किसी कारण के। असीम = सीमाहीन। चैतन्य लोक = जिस लोक में चेतना हो (मनुष्यों का समाज)। प्राणपण = जान की बाजी। आत्मनिवेदन = प्रार्थना।

[पृष्ठ-81] : आविष्कार = खोज। करुण = दयायुक्त । व्याकुलता = बेचैनी। मर्मभेदी = अति दुःखद, दिल को लगने वाली। मानव-सत्य = मानव-जीवन की सच्चाई। तितल्ला = तीसरी मंजिल। महिमाशाली = महत्त्वपूर्ण। चिताभस्म = चिता की राख। उत्तरायण = शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रवींद्रनाथ टैगोर का एक निवास-स्थान। धृष्ट = घनिष्ठ, गहरा।

[पृष्ठ-82] : खबर = समाचार। सर्वव्यापक = सब जगह रहने वाले। प्रवास = बाहर चले जाना। फुदकना = कूदना। यूथ भ्रष्ट = समूह से निकाला हुआ। अनुकंपा = दया-भाव। समाधान = उपाय । दंपति = पति-पत्नी। नियमित = नियमपूर्वक। अंबार = ढेर। विजयोद्घोषी = विजय की घोषणा करने वाली। वाणी = भाषा। .

[पृष्ठ-83] : उपस्थित होना = हाज़िर होना, आ जाना। नृत्य = नाच। मुखरित होना = गूंज उठना। मुखातिब होकर = संबोधित होकर। अदा = ढंग। रिमार्क करना = कुछ ताना कसना। आहत = घायल। परास्त होना = हार जाना। बिडाल = बिलाव। ईषत् = थोड़ी, कुछ-कुछ। संगीहीन = बिना साथी के। निर्वासन = देश-निकाला।

![]()

[पृष्ठ-84] : गाँठ पड़ना = विक्षिप्त होना। आहार = दाना, भोजन। अभियोग = आरोप। वैराग्य = जिसने संसार के मोह-माया को त्याग दिया हो।

HBSE 9th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 8 एक कुत्ता और एक मैना Read More »