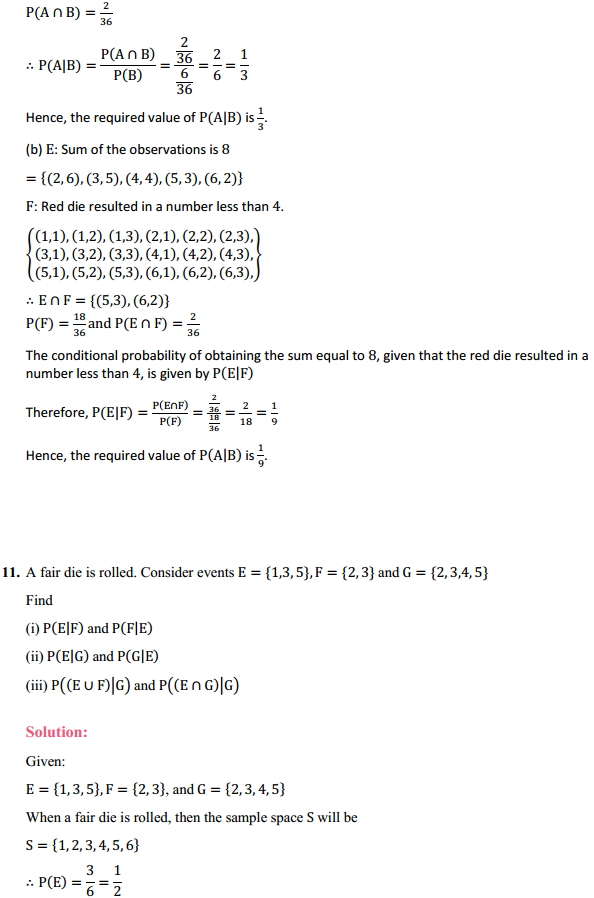

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 शांति Important Questions and Answers.

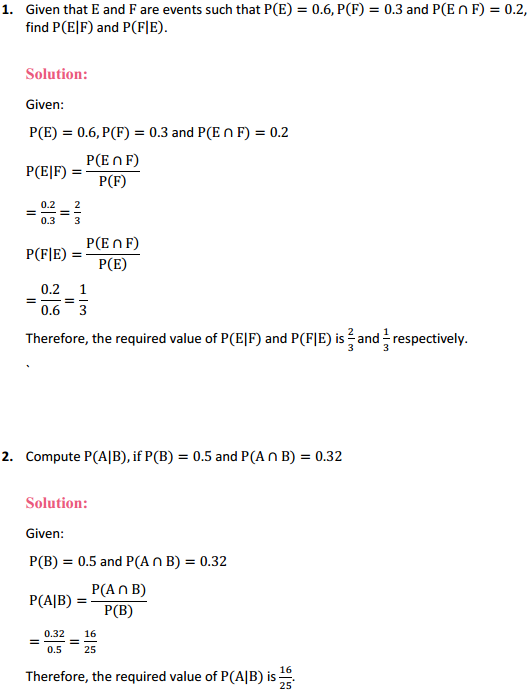

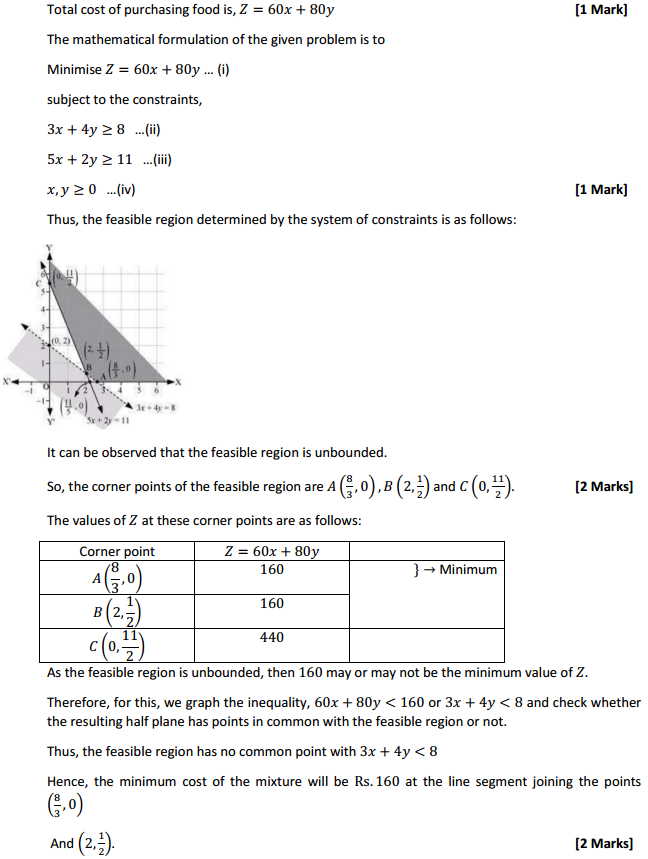

Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 9 शांति

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

शान्ति को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

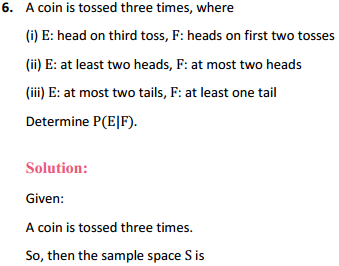

साधारण अर्थ में शान्ति का अर्थ ‘युद्ध रहित’ अवस्था से लिया जाता है। इस तरह युद्ध या किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को शान्ति नहीं कहा जा सकता। अतः शान्ति को हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की हिंसक स्थिति या संघर्षों के अभाव के रूप में, परिभाषित कर सकते हैं।

प्रश्न 2.

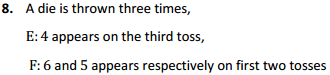

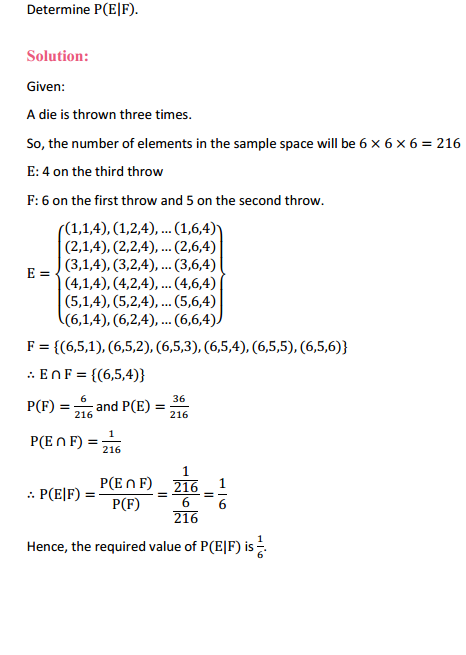

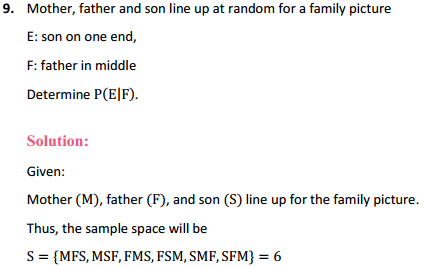

शान्ति स्थापना हेतु राष्ट्रों के बीच अपनाई जाने वाली किन्हीं दो नीतियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- एक-दूसरे राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,

- राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को अपनाना।

प्रश्न 3.

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

राष्ट्रों के मध्य ‘जिओ और जीने दो’ का सिद्धान्त शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को व्यक्त करता है, जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं है।

प्रश्न 4.

ऐसी किन्हीं दो स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें युद्ध की आवश्यकता होती है।

उत्तर:

- राज्य की सुरक्षा के लिए,

- राज्यों के मध्य शान्तिपूर्ण वार्ता विफल होने पर।

प्रश्न 5.

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं दो साधनों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था,

- अन्तर्राष्ट्रीय कानून।

प्रश्न 6.

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- राष्ट्रों के बीच परस्पर बातचीत द्वारा,

- संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् द्वारा।

प्रश्न 7.

भारत विश्व-शान्ति को क्यों आवश्यक मानता है? कोई दो कारण लिखिए।

उत्तर:

- भारत का मानना है कि विश्व-शान्ति कायम रहने पर ही तीव्र आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है,

- भारत गाँधी दर्शन के प्रभाव के कारण भी विश्व-शान्ति को आवश्यक मानता है।

प्रश्न 8.

विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है? कोई दो तर्क दीजिए।

उत्तर:

- राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा से विश्व में भय एवं हिंसा का वातावरण उत्पन्न होगा जिससे विश्व-शान्ति को गहरा झटका लगेगा,

- संयुक्त राष्ट्र संघ भी राष्ट्रों के बीच विवाद को हिंसा पूर्ण तरीकों से नहीं, बल्कि शान्तिपूर्ण तरीकों; जैसे वार्ता, मध्यस्थता, न्यायिक निपटारे आदि को अपनाने पर ही बल देता है।

प्रश्न 9.

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के परिपेक्ष्य में ‘जिओ और जीने दो’ के सिद्धान्त का क्या अर्थ या सार है?

उत्तर:

जब विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक-दूसरे की सत्ता एवं स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए विश्व के लोगों के बीच समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं तो राष्ट्रों के बीच स्वतः ही शान्ति का अस्तित्व हो जाएगा। इसी सिद्धान्त को ही ‘जिओ और जीने दो’ के सिद्धान्त के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जाना जाता

प्रश्न 10.

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरा या चुनौती उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- आतंकवाद की निरन्तर बढ़ती गतिविधियाँ,

- विध्वंस जैविक, रासायनिक हथियारों का बढ़ता विकास एवं प्रयोग की आशैंका।

प्रश्न 11.

मार्गेन्थो के द्वारा शान्ति को सुरक्षित रखने की समस्या के सन्दर्भ में कौन-से तीन सुझाव दिए हैं?

उत्तर:

- प्रतिबन्धों से शान्ति सुरक्षा,

- बदलाव से शान्ति सुरक्षा,

- कूटनीति द्वारा शान्ति सुरक्षा।

प्रश्न 12.

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु कोई चार शान्तिपूर्ण उपाय लिखिए।

उत्तर:

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु चार शान्तिपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं-

- वार्ता,

- मध्यस्थता,

- पंच-निर्णय,

- जाँच आयोग।

प्रश्न 13.

‘सत्सेवा’ से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जब दो राज्यों के बीच कोई महत्त्वपूर्ण समस्या विद्यमान हो, परन्तु अपने कटुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण दोनों आपस में बातचीत न कर रहे हों, ऐसे में यदि कोई तीसरा राज्य अपनी सेवाएँ अर्पित करे और उन राज्यों के बीच बातचीत कराए, तो उसे सत्सेवा कहते हैं। सत्सेवा करने वाला राज्य स्वयं बातचीत करने में सम्मिलित नहीं होता। वह केवल दोनों पक्षों को वार्ता मेज पर ले आता है।

प्रश्न 14.

‘मध्यस्थता’ से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जब दो राज्यों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए तीसरा राज्य अपनी सेवाएँ अर्पित करता है, दोनों की बातचीत कराता है, स्वयं भी सम्मिलित होता है और समस्या समाधान हेतु सुझाव देता है, तो इसे मध्यस्थता कहते हैं।

प्रश्न 15.

विश्व में शान्ति की स्थापना के लिए हिंसा या युद्ध का सिद्धान्त आवश्यक या सहायक है। कोई दो तर्क दीजिए।

उत्तर:

- विश्व में राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न अशांति को हिंसा या युद्ध द्वारा ही नियन्त्रित किया जा सकता है,

- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा परिषद की अवधारणा में भी सैन्य कार्रवाई या हिंसा को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रश्न 16.

क्या शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति विश्व को अशांति की ओर ले जाती है। इसके पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए।

उत्तर:

- शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति राष्ट्रों में शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ उन्हें युद्ध की ओर अग्रसर करेगी। फलतः अशांति को जन्म मिलेगा,

- शस्त्रीकरण की अवधारणा से राष्ट्रों में राजनीतिक रूप से सैन्यवाद की प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। फलतः शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति सैन्यवाद राष्ट्रों के बीच शत्रुता एवं ईर्ष्या को जन्म देगी जो युद्ध में परिवर्तित होकर अशांति को जन

प्रश्न 17.

निःशस्त्रीकरण विश्व शान्ति में कैसे सहायक है? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर:

निःशस्त्रीकरण वास्तव में समूची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हिंसा के स्थान पर समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से आपसी सद्भाव और सहानुभूति से सुलझाने का एक तरीका है जो राष्ट्रों के बीच सुरक्षा, समृद्धि एवं आत्म-सुरक्षा की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है।

प्रश्न 18.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में युद्ध को नियन्त्रित करने एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन-कौन-से उपकरण या साधनों का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर:

- शक्ति-सन्तुलन,

- सामूहिक सुरक्षा,

- अन्तर्राष्ट्रीय कानून,

- निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियन्त्रण,

- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन,

- अन्तर्राष्ट्रीय कानून

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

शान्ति की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

अथवा

शान्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

अथवा

जिओ और जीने दो’ का दूसरा नाम ही शान्ति है। स्पष्ट करें।

उत्तर:

साधारण शब्दों में शान्ति का तात्पर्य ‘युद्ध रहित अवस्था’ से लिया जाता है। इस तरह युद्ध या किसी अप्रिय स्थिति की आशैंका को शान्ति नहीं कहा जा सकता। अतः शान्ति को हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की हिंसक स्थिति या संघर्षों के अभाव के रूप में, परिभाषित कर सकते हैं। अतः शान्ति एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें सभी लोग पारस्परिक सहयोग के साथ-साथ समानता एवं न्यायपूर्ण ढंग से रहते हों और सभी लोगों को विकास के उचित अवसर प्राप्त हों।

यही स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति स्थापना हेतु राष्ट्रों पर लागू होती है। दूसरे शब्दों में, जब विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक-दूसरे की सत्ता एवं स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए विश्व के लोगों के बीच समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं तो राष्ट्रों के बीच स्वतः ही शान्ति का अस्तित्व हो जाएगा। इसी सिद्धान्त को दूसरे शब्दों में ‘जिओ और जीने दो’ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जिओ और जीने दो का वाक्य शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व है जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं होता है।

प्रश्न 2.

विश्व शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रों को क्या-क्या नीतियाँ अपनानी चाहिएँ? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर:

विश्व शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित नीतियाँ या सिद्धान्तों को अपनाया जा सकता है

- एक-दूसरे राष्ट्र की भू-क्षेत्रीय अखण्डता तथा प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान करना,

- एक-दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,

- एक-दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न करना,

- एक-दूसरे राष्ट्रों द्वारा परस्पर लाभ पहुँचाना,

- राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को अपनाना,

- राष्ट्रों के बीच झगड़ों का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान करने की प्रवृत्ति,

- देश हित के लिए गुप्त समझौतों में सम्मिलित न होना,

- मानवता हेतु न्याय के लिए सम्मान की भावना को विकसित करना।

प्रश्न 3.

भारत ने किन कारणों से विश्व शान्ति को आवश्यक माना? अथवा भारत किन कारणों से विश्व शान्ति का समर्थक बना?

उत्तर:

भारत की यह मान्यता है कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो इसका अर्थ होगा सम्पूर्ण मानव सभ्यता की समाप्ति। इसलिए भारत सदैव यह चाहता रहा है कि विश्व-शान्ति बनी रहे। युद्ध से किसी भी देश का हित नहीं होता। अपार धन-जन की शांति हानि होती है। विभिन्न देश बर्बाद हो जाते हैं। विजयी देश आर्थिक रूप से टूट जाते हैं।

भारत के नेता यह जानते रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है। उसके आर्थिक व राष्ट्रीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह युद्ध में न उलझे। इसलिए भारत विश्व-शान्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। भारत जिन कारणों से विश्व-शान्ति को आवश्यक मानता है, वे निम्नलिखित हैं

- स्वतन्त्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ तथा लाखों शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी पूरी करने और देश का विकास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की आवश्यकता थी,

- विश्व-शान्ति कायम रहने पर ही तीव्र आर्थिक विकास सम्भव था,

- दो विश्वयुद्धों के प्रभाव का भुक्तभोगी होने के कारण भारत विश्व-शान्ति को आवश्यक मानता है,

- गाँधी दर्शन के प्रभाव के कारण भी विश्व-शान्ति के दर्शन का भारत ने समर्थन किया।

प्रश्न 4.

भारत द्वारा विश्व शान्ति को कायम रखने हेतु कौन-कौन से प्रयास किए गए?

अथवा

विश्व शान्ति की स्थापना में भारत के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

भारत ने न केवल विश्व-शान्ति का सैद्धान्तिक समर्थन किया, अपितु उसके लिए सक्रिय भूमिका भी अदा की। भारत द्वारा इस हेतु किए गए प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं-

- प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संकटों को सुलझाने हेतु भारत ने प्रयास किए, यथा 1967 का अरब-इजराइल युद्ध, इंग्लैंड और अर्जेंटाइना के मध्य फाकलैंड विवाद, ईरान-इराक युद्ध,

- भारत द्वारा शीत युद्ध से अलग रहने की नीति अपनाई गई,

- भारत द्वारा परस्पर विरोधी शक्तियों के मध्य सेतुबंध कार्य किया गया। कोरिया युद्ध विराम हेतु भारत के प्रयास, हिन्द-चीन युद्ध में शान्ति प्रयास आदि इसके उदाहरण हैं,

- भारत ने नाटो, सीटो, सेंटो तथा वारसा पेक्ट जैसे सैन्य संगठनों का विरोध किया।

भारत का यह प्रयत्न रहा है कि विश्व में जहाँ कहीं भी युद्ध की आशैंका हो उस स्थिति तथा उसके कारण को समाप्त किया जाए। जहाँ कहीं शान्ति को खतरा उत्पन्न होता है, भारत उस खतरे को मिटाने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत ने शान्ति के लिए सदैव प्रयास किया है, परन्तु उसे स्वयं युद्ध लड़ने पड़े।

चीन ने उस पर आक्रमण किया, उसे पाकिस्तान से तीन बार युद्ध लड़ने पड़े, परन्तु युद्ध के दौरान भी वह शान्ति का प्रयास करता रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि शान्ति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण मानव जाति की उन्नति एवं विकास में सकारात्मक भूमिका वाला रहा है।

प्रश्न 5.

विश्व शान्ति की स्थापना हेतु हिंसा की आवश्यकता के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

विश्व शान्ति की स्थापना हेतु हिंसा सहायक एवं आवश्यक है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं

1. राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न अशांति को हिंसा या युद्ध द्वारा ही नियन्त्रित किया जा सकता है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखने की आवश्यकता, जिसमें भविष्य में होने वाला युद्ध पूर्ण विध्वंसक युद्ध होने वाला है, मानव के लिए यह आवश्यक कर देता है कि वह विश्व में राज्यों के व्यवहार को नियमित करने तथा सम्भावित शान्ति भंग को रोकने के लिए युद्ध या हिंसा के साधन की अपरिहार्यता को स्वीकार करे। ऐसी स्थिति में सम्भावित अराजकता एवं अशांति हेतु युद्ध एवं हिंसा को एक सशक्त साधन कहा जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा परिषद की अवधारणा में भी सैन्य कार्रवाई या हिंसा की स्वीकृति-संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अनुच्छेद प्रथम में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की मुख्य प्राथमिकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, “

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखना तथा इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों द्वारा शान्ति के संकटों को रोकना और समाप्त करना तथा आक्रमण को एवं शान्ति भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना है।” यह एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 42 में यह भी उल्लेख किया गया है कि “यदि सुरक्षा परिषद् यह समझे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अथवा पुनः स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद् वायु, समुद्र तथा स्थल सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

अतः स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद् की ऐसी सामूहिक कार्रवाई में सैन्य कार्रवाई की भी स्वीकृति है।” ऐसी स्वीकृति राष्ट्रों की राजनीतिक स्वाधीनता एवं विश्व शान्ति के संकटों के प्रतिकार के रूप में एक तरह से हिंसा की अवधारणा को स्वीकार करने की ही नीति कही जा सकती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध, सैन्य कार्रवाई एवं हिंसा सिद्धान्त को स्वीकारना एक सार्वभौमिक मान्यता का रूप ले चुका है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आत्मरक्षा हेतु अधिक-से-अधिक सैन्य कार्रवाई एवं हिंसा के लिए सदैव तैयार रहना होगा, तभी विश्व शान्ति संभव होगी।

प्रश्न 6.

विश्व शान्ति की स्थापना हेतु हिंसा की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में समझाइए।

उत्तर:

जैसा कि शान्ति की स्थापना हेतु हिंसा को आवश्यक मानने का तर्क दिया गया है, ठीक इसके विपरीत यह भी तर्क दिया जाता है कि शान्ति की स्थापना का मार्ग हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा हो सकता है। महात्मा गाँधी जैसे विचारकों ने अहिंसा को ही शान्ति का सशक्त आधार माना है और व्यवहार में अहिंसा रूपी शस्त्र का प्रयोग भी अपने व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में किया है।

गाँधी जी के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलते हुए विरोधी को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए बिना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना अहिंसा का मार्ग है। गाँधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसी अहिंसा रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए अपने विभिन्न आंदोलनों को सफल अन्जाम दिया था। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि गाँधी जी ने अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ प्रदान किया है।

नके लिए अहिंसा का अर्थ कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि अत्यन्त गम्भीर उकसावे की स्थिति में भी शारीरिक, मानसिक संयम रखने का प्रयास करें। वास्तव में अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है, जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है।

कहने का अभिप्राय यह है कि यदि अहिंसा के द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति करने में हम असफल रहते हैं, तो व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वहाँ हम हिंसा का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन शान्तिपूर्ण प्रक्रिया के मार्ग में हमें अहिंसा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। गाँधी जी के उपरोक्त विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि, शान्ति के लिए हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा एक सशक्त आधार हो सकता है।

प्रश्न 7.

किस परिस्थिति में युद्ध को न्यायोचित माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। अथवा युद्ध के न्यायसंगत होने के पक्ष में कौन-कौन से तर्क दिए जा सकते हैं?

उत्तर:

यद्यपि युद्ध एक बुराई है, परन्तु जैसा कि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह भी सत्य है कि मानव-स्वभाव में युद्ध की प्रवृत्ति है। जैसे भय तथा असुरक्षा मानवीय स्वभाव के भाग हैं, उसी प्रकार आक्रमणशीलता भी उसकी प्रकृति का एक भाग है। सिग्मंड फ्रायड (Sigmund Freud) नामक एक मनोवैज्ञानिक का यह विश्वास है कि मानव स्वभाव से ही बुराई, आक्रमणशीलता, विध्वंसकता तथा दृष्ठता की प्रतिमूर्ति है।

उसके अनुसार, “मानव केवल मधुर तथा मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाले प्राणी नहीं, जो मात्र प्यार की इच्छा रखते हैं तथा जो आक्रमण की स्थिति में सिर्फ अपनी सुरक्षा ही करते हैं, बल्कि आक्रमण की इच्छा प्रबल मात्रा में उनके अन्दर होती है, जो उसकी सहज प्राकृतिक देन के भाग के रूप में मानी जानी चाहिए।”

स्पष्ट है कि मानव-स्वभाव के अनुरूप व्यक्तियों के बीच विवादों एवं युद्धों का अस्तित्व तो रहेगा, परन्तु यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि राज्य द्वारा अपनाए या प्रयोग किए जाने वाले मुद्दों को किन परिस्थितियों में न्यायसंगत कहा जा सकता है। युद्ध के न्यायसंगत होने के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) राज्यों को अपनी सम्प्रभुता एवं लोगों के जीवन, स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग या युद्ध करने की गतिविधियों को न्यायसंगत माना जाता है,

(2) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को कायम रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा के अन्तर्गत आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध शेष सदस्य देशों के द्वारा संयुक्त रूप से सैन्य बल या युद्ध का सहारा लेना भी न्यायसंगत ही माना जाएगा,

(3) असहनीय एवं अमानवीय अत्याचारों से बचने के लिए भी बल प्रयोग या युद्ध को न्यायसंगत माना जाता है। जैसे कि फ्रांसीसी क्राँति ने भ्रष्टाचारी तथा तानाशाही राजतंत्र को उलटकर रख दिया था।

अतः उपर्युक्त वर्णन से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि चाहे युद्ध एक बुराई है, परन्तु कई बार उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में युद्ध एक उपयोगी उपकरण के रूप में भी प्रयोग करना उपयुक्त होता है। इस सम्बन्ध में प्रो० इगल्टन के अनुसार, “सदियों से युद्ध का अनुचित परिस्थितियों को सुधारने जैसे झगड़ों का निपटारा करने के लिए तथा अधिकारों को लागू करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।”

परन्तु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अब युद्ध पूर्णतः विध्वंसक बन गया है, तो हमें युद्ध से कोई सकारात्मक परिणामों की आशा नहीं रखनी चाहिए। भविष्य में होने वाला युद्ध निश्चय ही मानव जाति के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है। अतः उचित यही होगा कि हम युद्ध की प्रवृत्ति से हर संभव बचने का प्रयत्न करें।

प्रश्न 8.

शस्त्रीकरण की अवधारणा से कैसे शांति भंग होगी? किन्हीं तीन तर्कों के द्वारा स्पष्ट करें।

उत्तर:

शस्त्रीकरण की अवधारणा से कैसे अशांति उत्पन्न होगी, हम निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे

1. शस्त्रीकरण युद्ध की ओर ले जाता है-शस्त्रीकरण की अवधारणा राष्ट्रों को शस्त्रों की होड़ की ओर ले जाती है तथा शस्त्रों की होड़ उन्हें युद्ध की ओर अग्रसर करती है। अतः स्पष्ट है कि शस्त्र, युद्ध का कारण बनते हैं। फलतः अशांति उत्पन्न होती है।

2. शस्त्रीकरण सैन्यवाद को प्रोत्साहित करता है-शस्त्रीकरण की अवधारणा से राष्ट्रों में राजनीतिक रूप से सैन्यवाद की प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। इस सैन्यवाद की प्रवृत्ति में राष्ट्र जहाँ सुरक्षा की भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं, वहाँ वे अपने अन्तिम रूप में हमेशा असुरक्षा की भावना को ही बढ़ावा देते हैं। परिणामस्वरूप राष्ट्रों के बीच परस्पर शत्रुता तथा ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है और जिसकी परिणति सशस्त्र मुठभेड़ एवं युद्ध के रूप में होती है। ऐसी स्थिति ही अशांति का कारण बनती है।

3. शस्त्रीकरण से शस्त्रों के प्रयोग की इच्छा-शक्ति जागृत होती है-यह भी एक मान्य सच्चाई है कि राष्ट्रों के द्वारा शस्त्रों के विकास एवं विस्तार पर किए जाने वाले भारी खर्च के औचित्य को सिद्ध करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व उनका प्रयोग करने के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। इस प्रकार राष्ट्रों द्वारा शस्त्रों के प्रयोग की प्रवृत्ति ही संघर्ष, युद्ध एवं अशांति को जन्म देती है।

प्रश्न 9.

शस्त्रीकरण नहीं बल्कि शस्त्र नियन्त्रण एवं निःशस्त्रीकरण ही वैश्विक शान्ति के प्रभावी साधन सिद्ध हो सकते हैं? अपने तर्क के माध्यम से समझाइए।

उत्तर:

द्वितीय विश्वयुद्ध में विजय घोष के रूप में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी नगरों के ऊपर किए गए परमाणु शस्त्रों के प्रयोग के पश्चात् जिस तरह से शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ के परिणामस्वरूप शस्त्रीकरण की अवधारणा को जो बल मिला, उसके पश्चात् यह एक विचारणीय एवं चिन्तनीय विषय उभरकर सामने आया कि क्या हम शस्त्रीकरण के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को कायम या बनाए रख सकते हैं? यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर में दार्शनिकों में मतभेद पाए जाते हैं।

एक ओर के पक्षधरों का मानना है कि शस्त्रीकरण के द्वारा शान्ति को बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि इसके स्वयं आक्रमणकारी राष्ट्र भी अन्य राष्ट्र की शक्ति से भयभीत एवं आतंकित हो सकता है और युद्ध करने का दुष्साहस त्याग सकता है, परन्तु दूसरी तरफ के विरोधी विचार रखने वालों का कहना है कि शस्त्रीकरण के माध्यम से अर्जित शक्ति का प्रयोग करने की लालसा ऐसे शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों को युद्ध की ओर ले जाने को प्रेरित कर सकती है जो राष्ट्रों को अशांतिपूर्ण जीवन जीने को बाध्य कर सकती है। इसलिए अशांति की समस्या का समाधान हमारी सभ्यता की सम्भावनाओं को कम करना या समाप्त करना राष्ट्रों के बीच एक मुख्य उद्देश्य बन गया।

इस उद्देश्य के लिए शस्त्रीकरण पर अंकुश लगाने के लिए निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियन्त्रण आदर्श साधन समझे गए। निःशस्त्रीकरण की धारणा में विद्यमान शस्त्र-भंडार को समाप्त करने का निर्णय शामिल है तथा शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा में, शस्त्रों के विस्तार तथा उनके अनुचित प्रयोग के लिए भविष्य में शस्त्रों के विस्तार तथा उनके अनुचित प्रयोग के लिए भविष्य में शस्त्रों के उत्पादन को नियन्त्रित किए जाने का विचार शामिल है। अतः निःशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण दोनों ही युद्ध को रोकने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, व्यवस्था तथा सुरक्षा के विकास के लिए संभव तथा प्रभावशाली साधन माने गए।

इसके अतिरिक्त आधुनिक आणविक युग में परमाणु शस्त्रों की विध्वंसता पैदा करने की क्षमता भी शस्त्रीकरण की अपेक्षा निःशस्त्रीकरण के महत्त्व को और भी अधिक बढ़ा देती है। अन्त में, यह कहा जा सकता कि शस्त्र-युद्ध मानवीय साधनों की व्यर्थ बर्बादी करते हैं तथा मानवता को अनैतिक कार्यों की ओर ले जाते हैं, इसलिए निःशस्त्रीकरण ही एक ऐसा साधन है जो शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि तथा आत्म-सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

शान्ति की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शान्ति स्थापित करने के विभिन्न साधनों या उपकरणों का उल्लेख कीजिए।

अथवा

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शान्ति कायम रखने के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

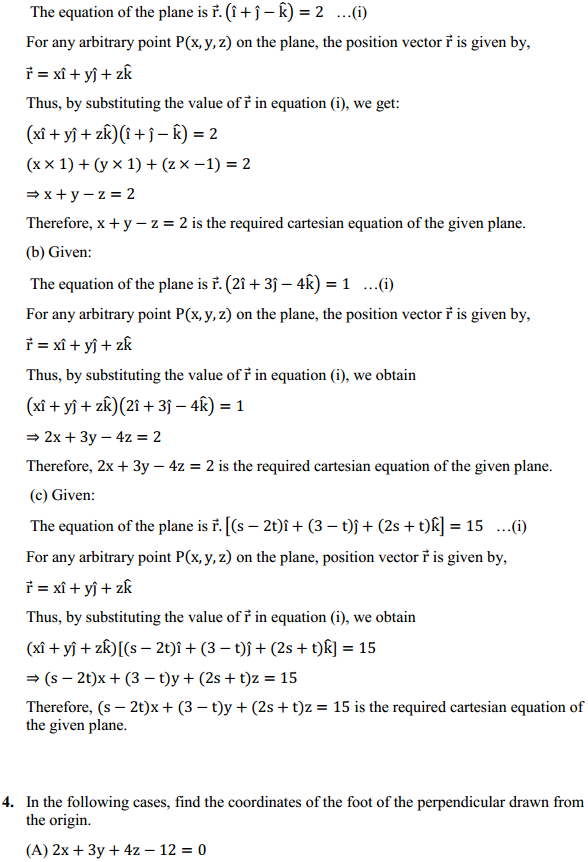

शान्ति का अर्थ (Meaning of Peace)-साधारण शब्दों में शान्ति का तात्पर्य ‘युद्ध रहित अवस्था’ से लिया जाता है। इस तरह युद्ध या किसी अप्रिय स्थिति की आशैंका को शान्ति नहीं कहा जा सकता। अतः शान्ति को हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की हिंसक स्थिति या संघर्षों के अभाव के रूप में, परिभाषित कर सकते हैं।

अतः शान्ति एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें सभी लोग पारस्परिक सहयोग के साथ-साथ समानता एवं न्यायपूर्ण ढंग से रहते हों और सभी लोगों को विकास के उचित अवसर प्राप्त हों। यही स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति स्थापना हेतु राष्ट्रों पर लागू होती है। दूसरे शब्दों में, जब विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक-दूसरे की सत्ता एवं स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए विश्व

के लोगों के बीच समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं तो राष्ट्रों के बीच स्वतः ही शान्ति का अस्तित्व हो जाएगा। इसी सिद्धान्त को दूसरे शब्दों में ‘जिओ और जीने दो’ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जिओ और जीने दो का वाक्य शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व है जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं होता है।

शान्ति के साधन:

शान्ति युद्ध की अनुपस्थिति के अतिरिक्त एक ऐसी परिस्थिति होती है, जिसमें विश्व के समस्त लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साँस्कृतिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सहयोग, मेल-मिलाप तथा व्यवस्थापूर्ण एवं न्यायपूर्ण वातावरण को कायम रखे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शान्ति की सुरक्षा हेतु पहली आवश्यकता युद्ध को दूर रखना है, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि युद्ध को हम पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते हैं

क्योंकि युद्ध की प्रवृत्ति राष्ट्रों के बीच अवश्यम्भावी है। इसलिए युद्ध होने पर हमारी प्राथमिकता इसे सीमित रखने और समाप्त करने की होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान् मार्गेथो (Morgenthou) ने अपनी पुस्तक ‘राष्ट्रों के मध्य राजनीति’ में शान्ति को सुरक्षित रखने की समस्या पर विश्लेषण करते हुए तीन सुझाव दिए हैं

(1) प्रतिबन्धों से शान्ति इसके अधीन मार्गेथो ने सामूहिक सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण, न्यायिक सुझाव, शान्तिपूर्ण परिवर्तनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (यू.एन.ओ.) की धारणाओं का वर्णन किया है, (i) बदलाव से शान्ति-इसके अधीन उसने विश्व राज्य, विश्व समुदाय तथा कार्यात्मकता का वर्णन किया है। परस्पर सहमति के द्वारा शान्ति अथवा कूटनीति द्वारा शान्ति की सुरक्षा। इन सभी साधनों में से मार्गेथो कूटनीति द्वारा शान्ति की सुरक्षा को प्राथमिक महत्त्व देता है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था या सम्बन्धों में युद्ध एवं हिंसा को नियन्त्रित करने एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है

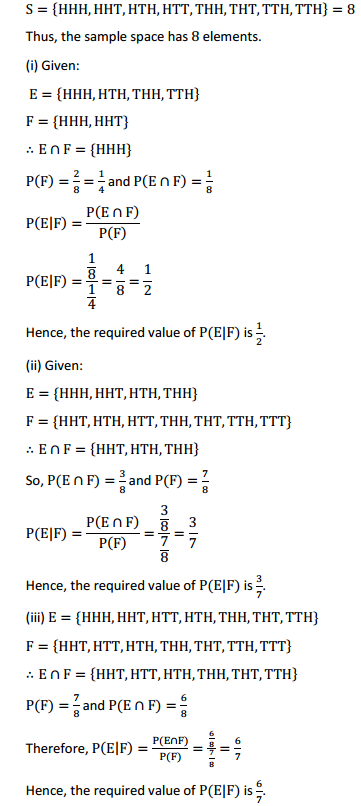

1. शक्ति-सन्तुलन-शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त को कुछ विद्वान् अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार मानते हैं। वान डाइक के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में इसका उद्देश्य सुरक्षा व शान्ति कायम रखना है। इस दृष्टि से इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व शान्ति है, जो राज्यों की स्वतन्त्रता और विश्व-शान्ति में सहयोग देता है।”

इस सिद्धान्त में किसी राष्ट्र को इतना अधिक बढ़ने नहीं दिया जाता है कि वह अपार शक्ति से दूसरे देशों पर अत्याचार व मनमानी करने के लिए स्वतन्त्र हो जाए। इस सिद्धान्त का प्रयोग लगभग 100 वर्षों तक इंग्लैंड, यूरोप के साथ करता रहा। उसने किसी यूरोपीय देश या समूह को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया, जो वह मनमानी कर सके।

शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था युद्धों को रोकने में सहायक है। इसने कई बार युद्धों को रोका है। युद्ध प्रायः तभी होता है, जबकि एक देश बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के कारण पर टिप्पणी करते हुए क्लिमैंसो ने लिखा था,

“प्रथम विश्वयुद्ध सन्तुलन टूटने का परिणाम था। यदि शक्ति-सन्तुलन की व्यवस्था कायम रहती तो निश्चय ही विश्वयुद्ध न छिड़ता।” इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्ति-सन्तुलन जब तक बना रहता है, तब तक युद्ध का खतरा टलता रहता है। यह आक्रमणों को रोककर राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करता है। यह विश्व विजय की योजनाओं को हतोत्साहित कर विश्व साम्राज्य की स्थापना को रोकता है और साथ ही गड़बड़ी की स्थिति को भी रोकता है। यह सिद्धान्त वास्तव में लड़ाई के स्थान पर समझौता कराने का प्रयास करता है।

अतः विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए, युद्धों को रोकने, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने तथा प्रत्येक देश की सम्प्रभुता व निर्णय लेने की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति सन्तुलन के प्रयास करना जरूरी है। यद्यपि वर्तमान समय में विश्व राजनीति में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, सोवियत संघ के विघटन तथा साम्यवादी राष्ट्रों के निष्फल हो जाने से शक्ति-सन्तुलन की धारणा में अन्तर आया है।

शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा की पुनर्व्याख्या आज की आवश्यकता बन गया है, सोवियत रूस के विघटन के पश्चात् एक ध्रुवीयता के इस युग में शक्ति सन्तुलन के लिए नए सिरे से कोशिशें तेज करना जरूरी है। सुपर पावर या महाशक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ है।

विश्व नए खतरे की तरफ बढ़ रहा है। सोवियत रूस के विघटन, दुर्भाग्य से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व विहीन होना, संयुक्त राष्ट्रसंघ का अमेरिका के समक्ष मूक दर्शक बनना ऐसी घटनाएँ हैं जिन्होंने शक्ति सन्तुलन की अवधारणा को अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य से बाहर-सा कर दिया है। शक्ति-सन्तुलन के लिए राष्ट्रों का सामूहिक प्रतिरोध एकमात्र सहारा है।

शक्ति की रणा के उदय ने शक्ति-सन्तुलन के लिए जैसे दरवाजे बन्द कर दिए हैं। किन्तु महाशक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध नए शक्ति-सन्तुलन की आज आवश्यकता है। अनेक विश्व प्रसंगों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का दयनीय रवैया उजागर हो चुका है। ओपनहाइम ने “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए शक्ति सन्तुलन को अनिवार्य व्यवस्था माना है।”

2. सामूहिक सुरक्षा विश्व राजनीति में शान्ति स्थापित करने एवं आक्रमण का सामूहिक प्रतिरोध करने की प्रक्रिया का नाम सामूहिक सुरक्षा है। संसार के छोटे और कमजोर राष्ट्र शक्ति और बल में बड़े राज्यों की तुलना नहीं कर सकते। शक्तिशाली राज्य जब चाहें दुर्बल राज्यों को कुचल सकते हैं। संसार का इतिहास कमजोर राज्यों पर ताकतवर राज्यों की विजय का इतिहास है। ऐसी अवस्था में कमजोर राज्यों के पास केवल एक रचनात्मक उपाय है, वे मिलकर अपनी रक्षा का उपाय करें। “सामूहिक सुरक्षा” का सिद्धान्त इसी आवश्यकता का परिणाम है।

सामूहिक सुरक्षा को वास्तविक रूप प्रदान करने तथा इस विचार को विकसित व लोकप्रिय बनाने में प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व से प्रयास किए गए। प्रथम विश्वयुद्ध के उपराँत राष्ट्रसंघ के जन्मदाताओं को राष्ट्रों के मध्य सहयोग व सामूहिक सुरक्षा की भावना के उदय की आशा थी, किन्तु राष्ट्रसंघ अपने इस कार्य में सफल नहीं हो सका।

लोकार्नो समझौता तथा पेरिस समझौता सामूहिक सुरक्षा के अल्प-कालीन प्रयास सिद्ध हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के आधार पर की गई। संयुक्त राष्ट्रसंघ कोरिया, काँगो, साइप्रस के प्रश्न पर शान्ति स्थापना करने में सफल रहा है। किन्तु सोवियत रूस के विघटन के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों की बढ़ती ताकत के समक्ष विशेषकर इराक के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र निष्प्रभावी रहा है।

अतः राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने वाली इस धारणा की प्रासंगिकता सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका के सुपर पावर या महाशक्ति के रूप में उदय ने सामूहिक सुरक्षा की भावना को पुनर्जन्म दिया है। महाशक्ति के रूप में अमेरिका की भूमिका बदली हुई है। संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिका के समक्ष बौना सिद्ध हुआ है।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का विशाल संगठन नेतृत्व विहीन होने के कारण बिखरा हुआ है। यह संगठन अमेरिका के वर्चस्व का सामूहिक रूप से सामना कर सकता है, यदि इस गट में कोई ऐसा प्रभावशाली नेतत्व उत्पन्न हो। जॉन स्वजन बर्गर ने सामूहिक सुरक्षा को “अन्तर्राष्ट्रीय रोकने अथवा उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का अंग” कहा है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय कानून अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विशिष्ट महत्त्व है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और पालन के बिना सम्पूर्ण विश्व में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून विश्व-शान्ति की पहली शर्त है। सम्पूर्ण विश्व में विवादों के न उठने अथवा उनके समाधान के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नियमों का कोई समूह हो जिनके अनुसार सभी राज्य परस्पर व्यवहार करें।

जिस प्रकार एक राज्य में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए कानून आवश्यक है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून बहुत आवश्यक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रसिद्ध विद्वान फेनविक के शब्दों में “अन्तर्राष्ट्रीय कानून विश्व-शान्ति का आधार है।”

कानून के अभाव में किसी भी समाज में अराजकता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तथा समाज में ‘जंगल के कानून’ की स्थिति आ जाती है। इसी तरह विश्व समाज में भी अराजकता की स्थिति समाप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय अन्तर्राष्ट्रीय कानून ही है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की स्थापना से अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो जाती है, सुनिश्चित नियमों का सर्वमान्य निर्धारण हो जाता है और अराजकता का अन्त हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की वजह से शान्तिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। यद्यपि कानून की व्याख्या को लेकर कई विवाद उत्पन्न भी होते हैं, तथापि इन विवादों के समाधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादों के समाधान का एकमात्र उपाय शस्त्र उपयोग नहीं है। शक्ति के बिना भी विवादों का समाधान हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए निम्नलिखित आठ प्रकार के शान्तिपूर्ण उपाय अपनाए जाते हैं।

(1) वार्ता अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान का सर्वश्रेष्ठ उपाय परस्पर बातचीत अथवा वार्ता है। प्रायः राज्यों के बीच सीमाओं के सम्बन्ध में, लेन-देन के सम्बन्ध में कई तरह के विवाद रहते हैं। इन विवादों को लेकर आपस में लड़ने की बजाय, बातचीत द्वारा उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मूरे (Moore) के शब्दों में, “अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में वार्ता एक कानूनी, व्यवस्थित एवं प्रशासनात्मक प्रक्रिया है। इसकी सहायता से राज्य सरकारें अपनी असंदिग्ध शक्तियों का प्रयोग करके एक-दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों का संचालन करती हैं।”

वार्ता द्वारा समस्याओं के समाधान के कई उदाहरण हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर विवाद रहा है। इस विवाद का समाधान दोनों देशों के बीच वार्ता द्वारा ही होता आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पाक युद्ध बंदियों की समस्या को लेकर और भारत द्वारा युद्ध में जीती हुई भूमि को लेकर भी 1972 में शिमला में ‘वार्ता’ हुई और ‘शिमला समझौता’ हुआ।

कालान्तर में 1999 तक वार्ताएँ होती रहीं, किन्तु इनसे निर्णय की स्थिति कभी नहीं बनी। वार्ता होते रहनी चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि वार्ताओं के परिणाम सदा फलदायी हों। परन्तु वार्ता से वातावरण स्वस्थ बनता है और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान की पहली सीढ़ी वार्ता है। वार्ता के द्वारा ही अन्य उपायों के द्वार खुलते हैं।

(2) सत्सेवा जब दो राज्यों के बीच कोई महत्त्वपूर्ण समस्या हो, परन्तु अपने कटुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण दोनों आपस में बातचीत न कर रहे हों, ऐसे में यदि कोई तीसरा राज्य अपनी सेवाएँ अर्पित करे और उन राज्यों के बीच बातचीत कराए, तो इसे सत्सेवा कहते हैं। सत्सेवा करने वाला राज्य स्वयं बातचीत करने में सम्मिलित नहीं होता। वह केवल दोनों पक्षों की वार्ता मेज पर ले आता है।

सत्सेवा करने वाले राज्य के सम्बन्ध दोनों पक्षों के साथ अच्छे होते हैं। इसी आधार पर वह दोनों के बीच बातचीत कराता है। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ ने अपनी सत्सेवाएँ अर्पित की। ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराई। इसी बातचीत के परिणामस्वरूप 10 जनवरी, 1966 को दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ और शान्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

यद्यपि सत्सेवा का अन्त समस्या के समाधान से हो, यह आवश्यक नहीं, परन्तु फिर भी सत्सेवा अनेक बार समस्याओं के समाधान में सहायता देती है। भारत ने भी ईरान और इराक के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए सत्सेवाएँ अर्पित की। अन्त में यह तो कहा ही जा सकता है कि सत्सेवा हमें शान्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम है।

(3) मध्यस्थता-जब दो राज्यों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए तीसरा राज्य अपनी सेवाएँ अर्पित करता है, दोनों की बातचीत कराता है, स्वयं भी सम्मिलित होता है और अपने सुझाव देता है, तो इसे मध्यस्थता कहते हैं। विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के सम्बन्ध में हुए हेग सम्मेलन में कहा गया था, “तीसरे राज्य द्वारा विवाद करने वाले राज्यों में उत्पन्न नाराजगी के भावों को दूर करना तथा

परस्पर विरोधी भाव को दूर करना तथा परस्पर विरोधी दावों का समन्वय करना मध्यस्थता है।” मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान के कई उदाहरण हैं। हैनरी किसिंजर की मध्यस्थता से मिस्र और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। अमेरिका की मध्यस्थता से मिस्र और इजराइल के बीच ‘कैम्प डेविड’ समझौता हुआ।

(4) संराधन-संराधन के सम्बन्ध में ओपनहाइम ने कहा है-“यह विवाद के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कार्य कुछ को सौंप दिया जाता है। यह आयोग दोनों पक्षों का विवरण सुनता है तथा विवाद को तय करने की दृष्टि से तथ्यों के आधार पर अपना प्रतिवेदन देता है इसमें विवाद के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव होते हैं। यह प्रस्ताव किसी अदालत की तरह अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते।”

संराधन में और पंच निर्णय में अन्तर होता है। पंच निर्णय का फैसला दोनों पक्षों को मानना होता है। परन्तु, संराधन की सिफारिशें मानना या न मानना आवश्यक नहीं है। दोनों पक्ष इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि कोई आयोग या कोई मध्यस्थ या कोई पंथ दोनों पक्षों के तर्क सुने और तथ्यों का अवलोकन करे। परन्तु, उस पंच के निर्णय मानने अथवा न मानने के लिए दोनों पक्ष स्वतन्त्र होते हैं।

(5) जाँच आयोग-सन् 1899 के हेग सम्मेलन में विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए जाँच आयोग की बात सुझाई गई और यह कहा गया कि जाँच आयोग की स्थापना और जाँच की कार्रवाई से भी विवादों के समाधान में सहायता मिल सकती है।

कई बार विभिन्न राज्यों में तथ्यों को लेकर बहुत विवाद होता है। सीमा के सम्बन्ध में, सन्धि के उपबन्धों के सम्बन्ध में, ओं के सम्बन्ध में कई प्रकार के विवाद होते हैं। ऐसे विवादों के समाधान का श्रेष्ठ उपाय यही है कि जाँच कर ली जाए और तथ्यों का पता लगा लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, सन् 1983 में उत्तरी कोरिया के एक यात्री विमान को सोवियत रूस ने मार गिराया।

रूस का कहना था कि यह विमान जासूसी करने के लिए उसकी भूमि के ऊपर से उड़ा था। उत्तरी कोरिया ने हर्जाना माँगा, जो सोवियत रूस ने नहीं दिया। इस विवाद के समाधान का श्रेष्ठ उपाय यही हो सकता था कि जाँच आयोग द्वारा यह निर्णय किया जाए कि वास्तविकता क्या है? विभिन्न जाँच आयोगों का कार्य तथ्यों का पता लगाना है, वास्तविकता की तह तक पहुँचना है। इससे समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है।

(6) पंच निर्णय-विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान का एक अन्य उपाय है, पंच निर्णय। इसमें विवादग्रस्त राज्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि अपने विवाद को किसी पंच को सौंप दें। साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि पंच जो भी निर्णय करेंगे वह निर्णय दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। ओपनहाइम के अनुसार, “पंच निर्णय का अर्थ है कि राज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाए। निर्णय दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित अनेक पंचों के एक न्यायाधिकरण द्वारा होता है जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न होता है।”

विवादों के समाधान के लिए पंच मुख्य रूप से विवादों के कानूनी पक्ष का अध्ययन करते हैं और कानूनों के अनुसार ही अपना निर्णय देते हैं। ब्रियर्ली के शब्दों में, “पंच और जज दोनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कानून के नियमों के अनुसार अपना निर्णय दें, किसी को यह अधिकार नहीं है कि कानून का निरादर करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करें अथवा जिसे उचित और न्यायपूर्ण समझता है, उसके अनुसार अपना निर्णय करें।” भारत और पाक के बीच कच्छ समस्या का समाधान भी पंच निर्णय के द्वारा ही हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट है पंच निर्णय भी संघर्ष से टकराव को दूर कर शान्ति की प्रक्रिया की ओर अग्रसर करने में सहायक हैं।

(7) अधिनिर्णय राज्यों के बीच अधिकाँश विवाद कानूनी विवाद होते हैं। अतः इन विवादों का समाधान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थान द्वारा ही होना चाहिए। यह कार्य करने के लिए ही हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय गठित किया गया है। यह न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करता है। सन् 1945 से 1984 अभी तक पचास से अधिक महत्त्वपूर्ण विवादों का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कर चुका है। यह न्यायालय जिन विवादों का निर्णय कर चुका है, उनमें मुख्य हैं-को’ चैनल विवाद, एंग्लो ईरानियन आइल कंपनी विवाद, भारत और पुर्तगाल के बीच दादर-नगर हवेली विवाद आदि।

(8) संयुक्त राष्ट्र संघ-विश्व के राजनीतिक विवादों को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ले जाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में विवादों पर केवल वाद-विवाद होता है। इससे विश्व जनमत जानने में सहायता मिलती है। विवादों के समाधान का मुख्य कार्य सुरक्षा परिषद् का है। परन्तु सुरक्षा परिषद् में शीत युद्ध के कारण तथा वीटो के कारण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। विवादों के समाधान में सुरक्षा परिषद् को केवल आँशिक सफलता ही मिली है। है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानुन अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के अनेक उपाय करता है। आवश्यकता केवल उन उपायों को अपनाने की है।

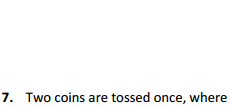

4. निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण:

प्रसिद्ध इतिहासकार आर्नोल्ड टायनबी के अनुसार, “आज के युग में यदि हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा।” यही सबसे बड़ा सत्य है। आज संसार में इतने अधिक विनाशक शस्त्र बन चुके हैं कि उनका प्रयोग किया जाए, तो सारी मानव जाति का विनाश हो सकता है। इसलिए आज संसार की सबसे बड़ी समस्या निःशस्त्रीकरण ही है। निःशस्त्रीकरण’ का शाब्दिक अर्थ है, “शारीरिक हिंसा के प्रयोग के संपूर्ण भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन” तथा हथियारों के अस्तित्व एवं उनके खतरों को कम करना है। विश्व के विनाशकारी युद्धों के पीछे शक्ति की होड़ का योगदान ही मुख्य है।

मार्गेयो के अनुसार, “निःशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है, ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अन्त हो।” अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय निःशस्त्रीकरण की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व के विभाजन ने हालाँकि निःशस्त्रीकरण के स्थान पर शस्त्रीकरण को जन्म दिया है,

किन्तु सामूहिक विनाश के विचार ने दोनों गुटों को मानवीय अस्तित्व के लिए चिन्तित किया है। मार्गेथो के इस कथन “निःशस्त्रीकरण के प्रयासों का इतिहास अधिक असफलताओं और कम सफलताओं का इतिहास है” के द्वारा भी यह ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है कि विश्व समुदाय निःशस्त्रीकरण की दिशा में भले ही सफल नहीं हो पाया है, किन्तु उसके प्रयास निरन्तर जारी हैं।

निःशस्त्रीकरण एकमात्र सार्थक साधन है विश्व-शान्ति और कराहती पीड़ित मानवता को बचाने का। इस हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में अनेक प्रयास हुए या निःशस्त्रीकरण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रतिमान बदलने लगे हैं। विश्व राजनीति की स्थिति विस्फोटक होने लगी है। मानवीय मूल्यों के सम्मुख साम्राज्यवादी, परमाणु-सम्पन्न राष्ट्रों के हित प्रमुख हैं। परमाणु-सम्पन्न राष्ट्रों ने इतने आणविक हथियार बना रखे हैं, जिससे वर्तमान विश्व को अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। परमाणु हथियारों ने विश्व व्यवस्था को आतंक के युग में रहने एवं जीने को बाध्य किया है।

मानव सभ्यता व विश्व-शान्ति के लिए किए गए प्रयासों में एक प्रयास सी.टी.बी.टी. अर्थात कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि प्रमुख हैं। परमाणुशास्त्र सम्पन्न राष्ट्रों के समक्ष प्रारम्भ से यह माँग थी कि वे परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक समग्र नीति अपनाएँ। समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (C.T.B.T.) 1996 निःशस्त्रीकरण की दिशा में नवीनतम कदम है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन:

विश्व में शान्ति व्यवस्था कायम करने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विशेषकर लीग ऑफ नेशॆज एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत अधिक योगदान रहा है। यद्यपि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात जिस आशय के साथ लीग ऑफ नेशॆज की स्थापना की गई थी वह द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के पश्चात पूर्णतः धूमिल हो गई, लेकिन भविष्य में युद्ध की पुनरावृत्ति की संभावना और उसके घातक परिणामों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के दृढ़ संकल्प ने नए रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का आधार तैयार किया। विश्व में आज इसकी उपयोगिता का अनुमान वर्तमान में इसके 193 सदस्यीय संगठन से ही लगाया जा सकता है।

यद्यपि यह ठीक है कि यह संगठन भी पूर्णतः सफल नहीं रहा, लेकिन चाहे इसकी आँशिक सफलता ही रही हो, इसकी महत्ता और भूमिका को आज हम निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। इसी संगठन के माध्यम से हम न केवल विश्व-शान्ति को कायम रखने में सफल रहे हैं, बल्कि तृतीय विश्वयुद्ध की संभावना को भी नियन्त्रित करने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व व्यवस्था में उभरे अन्य अनेक क्षेत्रीय संगठनों; जैसे नाटो (NATO), सीटो (SEATO), सार्क (SAARC), आसियान (ASEAN), अरब लीग (ARAB LEAGUE) आदि ने भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता की है।

6. कूटनीति:

वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का सर्वाधिक महत्त्व है। विदेश नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन कुटनीति ही है। यदि किसी राष्ट्र के पास अपनी कूटनीति को कार्यान्वित करने की क्षमता नहीं है तो उसके पास युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है और यदि युद्ध को संचालित करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है तो उसे अपने राष्ट्रीय हितों का परित्याग करना होगा।

आधुनिक शस्त्रों ने युद्ध की उपादेयता को संदिग्ध बना दिया है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि द्विपक्षीय युद्ध आणविक युद्ध में परिवर्तित न हो जाए अतः राज्यों के सामने कूटनीति के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का उद्देश्य परमाणु युद्ध का निवारण करना है। परमाणु युद्ध की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है जिसका सामना कूटनीति को करना है। वर्तमान में कूटनीति का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय संकटों और का हल खोजना है। इसके साथ ही परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकना तथा तीसरे विश्वयुद्ध की संभावना को रोकना है। केवल कूटनीति के माध्यम से ही युद्ध से बचा जा सकता है।

मार्गेथो (Morgenthou) के शब्दों में, “कूटनीति शान्ति सर्वेक्षण का सफल उत्तम साधन है। कुटनीति आज की अपेक्षा शान्ति को अधिक सुरक्षित बना सकती है और यदि राष्ट्र कूटनीति के नियमों का पालन करें तो उस परिस्थिति की अपेक्षा विश्व राज्य शान्ति को अधिक सुरक्षित बना सकता है तथापि जिस प्रकार एक विश्व राज्य के बिना स्थायी शान्ति सम्भव नहीं है, उसी प्रकार कूटनीति की शान्ति सर्वेक्षण तथा लोक समाज निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाओं के बिना संभव नहीं है।”

अतः दिए गए वर्णन से स्पष्ट है कि राष्ट्रों के मध्य युद्ध की संभावना को विराम देने एवं शान्ति की व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिए गए साधनों ने विश्व व्यवस्था में कारगर भूमिका का निर्वाह किया है और भविष्य में भी समय की आवश्यकता के अनुरूप भूमिका निभाकर मानव जाति की सुरक्षा एवं विकास में अपना बराबर योगदान देंगे।

प्रश्न 2.

क्या राष्ट्रों के मध्य शान्ति की स्थापना सदैव अहिंसा द्वारा सम्भव है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

क्या राष्ट्रों के मध्य शान्ति की स्थापना का माध्यम हिंसा या अहिंसा हो सकता है? यह राजनीतिक दार्शनिकों के बीच एक विवाद का विषय है। इसलिए यहाँ हम स्पष्टता हेतु शान्ति स्थापना के लिए हिंसा आवश्यक है एवं हिंसा आवश्यक नहीं है दोनों तर्कों पर विचार स्पष्ट करेंगे एवं तत्पश्चात ही इस सम्बन्ध में किसी उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुँचेगे। शान्ति की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता है शांति की स्थापना के लिए हिंसा की निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता होती है

1. राष्टों के मध्य उत्पन्न अशांति को हिंसा या यद्ध द्वारा ही नियन्त्रित किया जा सकता है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखने की आवश्यकता, जिसमें भविष्य में होने वाला युद्ध पूर्ण विध्वंसक युद्ध होने वाला है, मानव के लिए यह आवश्यक कर देता है कि वह विश्व में राज्यों के व्यवहार को नियमित करने तथा संभावित शान्ति भंग को रोकने के लिए युद्ध या हिंसा के साधन की अपरिहार्यता को स्वीकार करे। ऐसी स्थिति में सम्भावित अराजकता एवं अशांति हेतु युद्ध एवं हिंसा को एक सशक्त साधन कहा जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा परिषद की अवधारणा में भी सैन्य कार्रवाई या हिंसा की स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अनुच्छेद प्रथम में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की मुख्य प्राथमिकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखना तथा इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों द्वारा शान्ति के संकटों को रोकना और समाप्त करना तथा आक्रमण को एवं शान्ति भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना है।” यह एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य है।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 42 में यह भी उल्लेख किया गया है कि “यदि सुरक्षा परिषद यह समझे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अथवा पुनः स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद वायु, समुद्र तथ स्थल सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद की ऐसी सामूहिक कार्रवाई में सैन्य कार्रवाई की भी स्वीकृति है।” ऐसी स्वीकृति राष्ट्रों की राजनीतिक स्वाधीनता एवं विश्व शान्ति के संकटों के प्रतिकार के रूप में एक तरह से हिंसा की अवधारणा को स्वीकार करने की ही नीति कही जा सकती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध, सैन्य कार्रवाई एवं हिंसा सिद्धान्त को स्वीकारना एक सार्वभौमिक मान्यता का रूप ले चुका है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आत्मरक्षा हेतु अधिक-से-अधिक सैन्य कार्रवाई एवं हिंसा के लिए सदैव तैयार रहना होगा, तभी विश्व शान्ति सम्भव होगी। शान्ति की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है शान्ति की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से नहीं होती

उपर्युक्त मत में जैसा कि शान्ति की स्थापना हेतु हिंसा को आवश्यक मानने का तर्क दिया गया है, ठीक इसके विपरीत यह भी तर्क दिया जाता है कि शान्तिं की स्थापना का मार्ग हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा हो सकता है। महात्मा गाँधी जैसे विचारकों ने अहिंसा को ही शान्ति का सशक्त आधार माना है और व्यवहार में अहिंसा रूपी शस्त्र का प्रयोग भी अपने व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में किया है।

गाँधी जी के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलते हुए विरोधी को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए बिना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना अहिंसा का मार्ग है। गाँधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इसी अहिंसा रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए अपने विभिन्न आन्दोलनों को सफल अन्जाम दिया था। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि गाँधी जी ने अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ प्रदान किया है।

उनके लिए अहिंसा का अर्थ कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि अत्यन्त गम्भीर उकसावे की स्थिति में भी शारीरिक, मानसिक संयम रखने का प्रयास करें। वास्तव में अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है, जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है।

कहने का अभिप्राय है यह है कि यदि अहिंसा के द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति करने में हम असफल रहते हैं, तो व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वहाँ हम हिंसा का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन शान्तिपूर्ण प्रक्रिया के मार्ग में हमें अहिंसा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। गाँधी जी के इन विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि, शान्ति के लिए हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा एक सशक्त आधार हो सकता है।

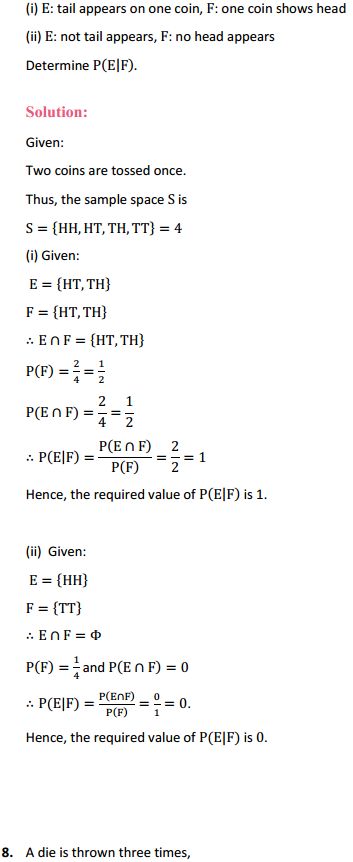

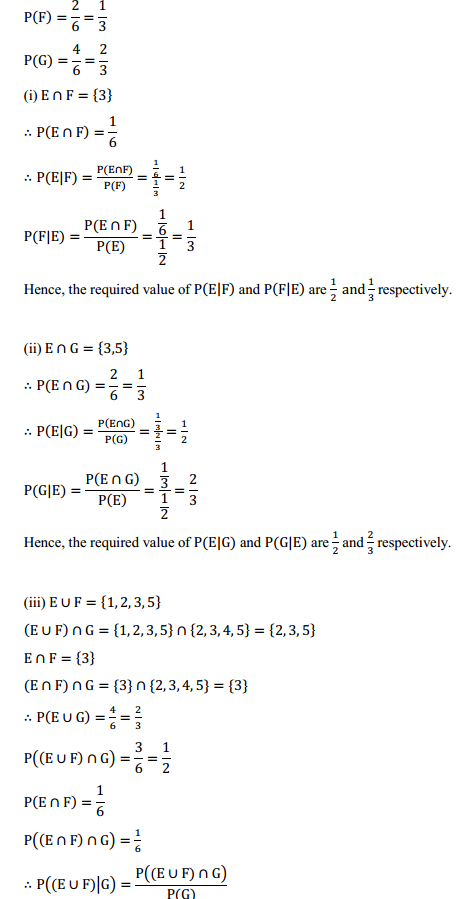

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें

1. शांति का अर्थ है

(A) युद्ध रहित अवस्था

(B) हिंसक स्थिति का अभाव

(C) दंगा या नरसंहार की स्थिति का अभाव

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित में से कौन-सा शांति का तत्त्व नहीं है?

(A) हिंसा

(B) अहिंसा

(C) राष्ट्रों के बीच विश्वास

(D) राष्ट्रों के बीच पारस्परिक भाईचारा एवं मानवता की भावना

उत्तर:

(A) हिंसा

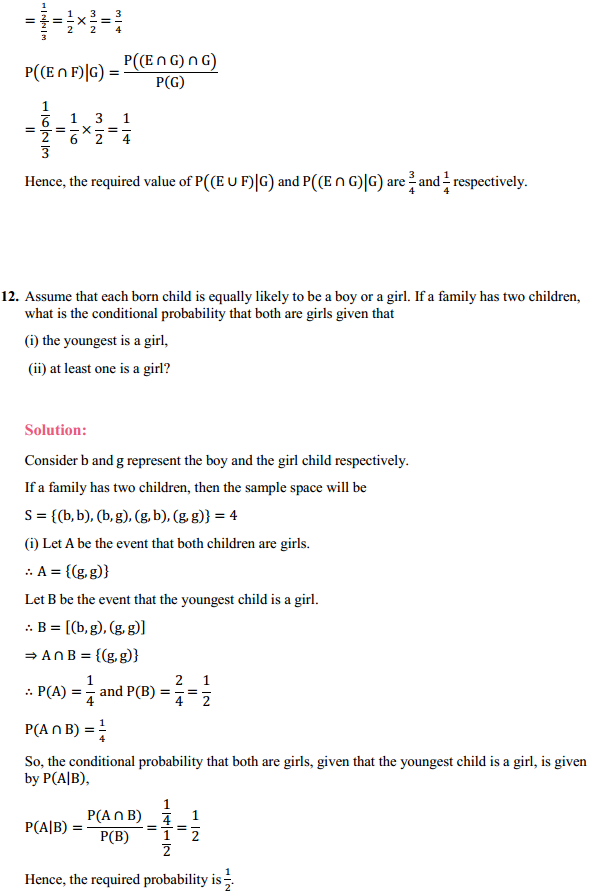

3. विश्व शांति की सुरक्षा हेतु मार्गेन्यो ने निम्नलिखित में से कौन-सा सुझाव दिया है?

(A) प्रतिबन्धों द्वारा शांति का

(B) बदलाव द्वारा शांति का

(C) कूटनीति द्वारा शांति का

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

4. प्रतिबन्धों द्वारा शांति स्थापित करने के निम्नलिखित में से कौन-से साधन हैं?

(A) सामूहिक सुरक्षा

(B) निःशस्त्रीकरण

(C) संयुक्त राष्ट्र संघ

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

5. शक्ति संतुलन का प्रभाव निम्नलिखित में से होता है

(A) इससे युद्ध का खतरा टलता है

(B) यह आक्रमणों को रोककर राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है

(C) यह साम्राज्यवाद को रोकता है

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति स्थापना का साधन निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) शक्ति संतुलन

(B) सामूहिक सुरक्षा

(C) अन्तर्राष्ट्रीय कानून

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

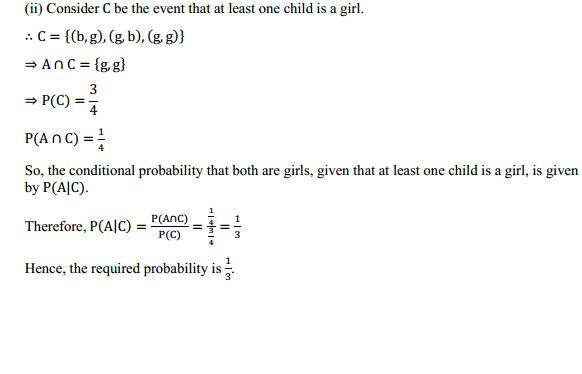

7. निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में युद्ध न्यायोचित होता है?

(A) राज्य की सम्प्रभुत्ता की रक्षा करने के लिए

(B) असहनीय एवं अमानवीय अत्याचारों से बचने के लिए

(C) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखने के लिए

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

8. संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति कायम करने में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन ने सहयोग किया है?

(A) सार्क

(B) नाटो

(C) सीटो

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

9. विश्व-शांति हेतु भारत ने निम्नलिखित में से किस विवाद या संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई?

(A) ईरान-इराक युद्ध

(B) फाकलैण्ड विवाद

(C) अरब-इजराइल संघर्ष

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

10. विश्व-शांति हेतु निःशस्त्रीकरण आवश्यक है

(A) अनियन्त्रित शस्त्र संचय पर अंकुश हेतु

(B) परमाणु युद्ध के भय से मुक्ति हेतु

(C) शस्त्रीकरण ही युद्धों को जन्म देते

(D) उपर्युक्त सभी हैं, के भय के कारण

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें

1. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु कोई एक उपाय बताएँ।

उत्तर:

वार्ता।

2. किस विद्वान् ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को विश्व शांति का आधार माना है?

उत्तर:

फेनविक ने।

3. “आज के युग में यदि हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा।” यह कथन किस विद्वान का है?

उत्तर:

आर्नोल्ड टायनबी का।

4. 15 जून, 2007 को किसके द्वारा विश्व शांति हेतु अहिंसा के सिद्धान्त को प्रतिवर्ष 2 अक्तूबर को अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया?

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा।

5. विश्व-शांति के लिए कोई एक खतरनाक कारक (खतरा उत्पन्न करने वाला कारक) लिखिए।

उत्तर:

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद।

6. वर्तमान में विश्व-शान्ति को बढ़ावा देने में कौन-सा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है?

उत्तर:

संयुक्त राष्ट्र संघ।।

7. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सुपर पावर या महाशक्ति का दर्जा किस राष्ट्र को प्राप्त है?

उत्तर:

संयुक्त राज्य अमेरिका को।

रिक्त स्थान भरें

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति स्थापना का साधन …………….. नहीं है।

उत्तर:

युद्ध

2. ‘राष्ट्रों के मध्य राजनीति’ नामक पुस्तक के लेखक ……………… हैं।

उत्तर:

हंस जे मार्गेन्थो

3. “शांति एक प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना शस्त्र उठाए, दूसरे व्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है।” यह कथन …………….. का है।

उत्तर:

ब्रटेण्ड रसल

4. ………………. विश्व-शांति की स्थापना का एक साधन है।

उत्तर:

सामूहिक सुरक्षा

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()