Haryana State Board HBSE 10th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन

HBSE 10th Class Hindi स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन Textbook Questions and Answers

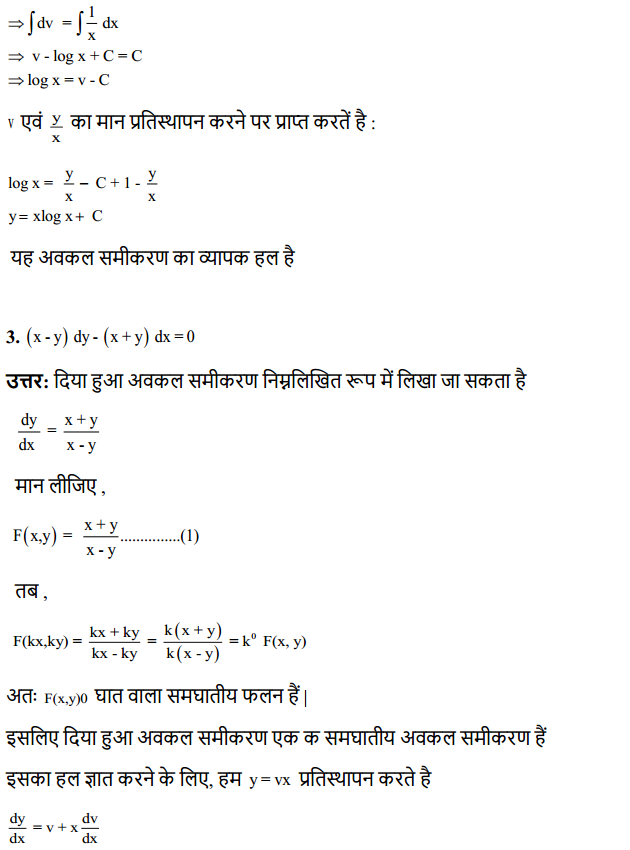

स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन प्रश्न उत्तर HBSE 10th Class Kshitij प्रश्न 1.

कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या-क्या तर्क देकर स्त्री-शिक्षा का समर्थन किया?

उत्तर-

कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क देकर स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया है

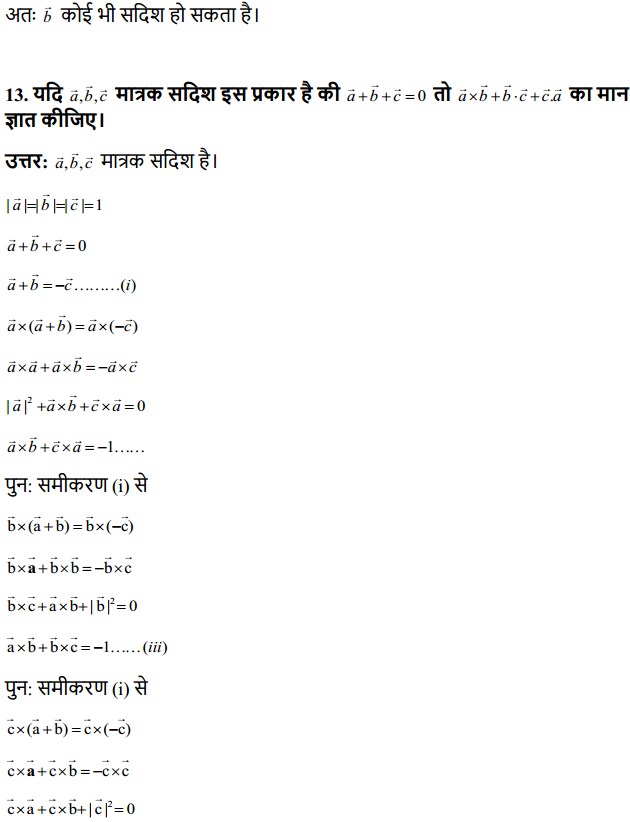

(i) नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। वाल्मीकि रामायण में बंदर भी संस्कृत बोलते थे तो क्या स्त्रियाँ संस्कृत नहीं बोल सकती थीं।

(ii) बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ, जो महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ है, वह प्राकृत भाषा में रचित है। इसका प्रमुख कारण है कि प्राकृत उस समय जनभाषा थी। अतः प्राकृत बोलना अशिक्षित होने का चिह्न नहीं है। प्राकृत उस समय समाज की भाषा थी।

(iii) उस समय कुछ चुने हुए लोग ही संस्कृत बोल सकते थे। इसलिए दूसरे लोगों के साथ-साथ स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम बना दिया गया था।

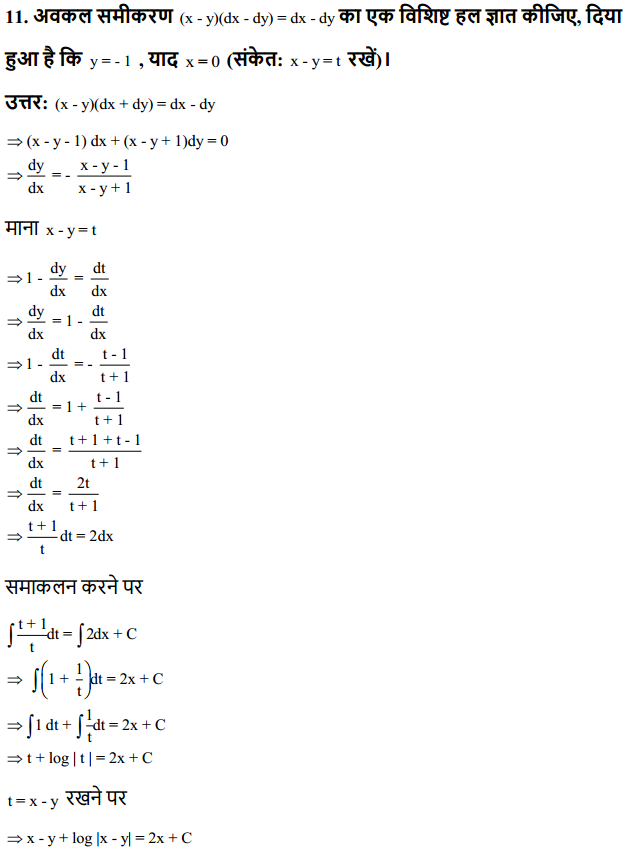

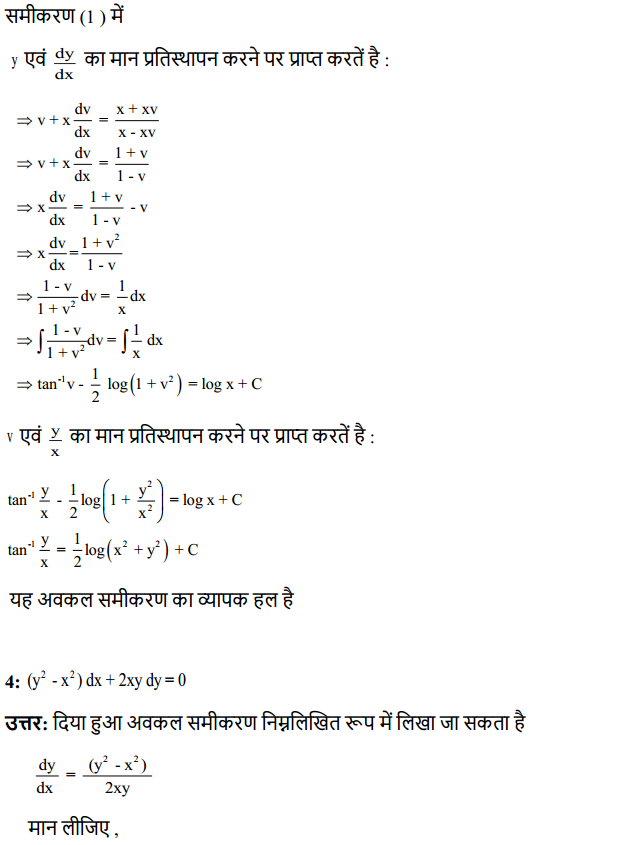

Stri Shiksha Ke Virodhi Kutarkon Ka Khandan HBSE 10th Class Kshitij प्रश्न 2.

‘स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर-

‘स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं।’-कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है कि पढ़ने-लिखने से ऐसी कोई बात नहीं होती। अनर्थ तो पढ़े-लिखे व अनपढ़ दोनों से हो सकता है। स्त्रियों के पढ़ने से यदि अनर्थ होता है तो पुरुष भी पढ़-लिखकर कितने गलत कार्य करते हैं तो उनके लिए शिक्षित होने की मनाही क्यों नहीं की जाती। यदि पढ़ने-लिखने से स्त्रियाँ अनर्थकारी होती हैं तो इसमें स्त्रियों का दोष नहीं है, अपितु यह शिक्षा-प्रणाली का दोष है। अतः स्त्रियों को अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में ही संशोधन कर देना चाहिए।

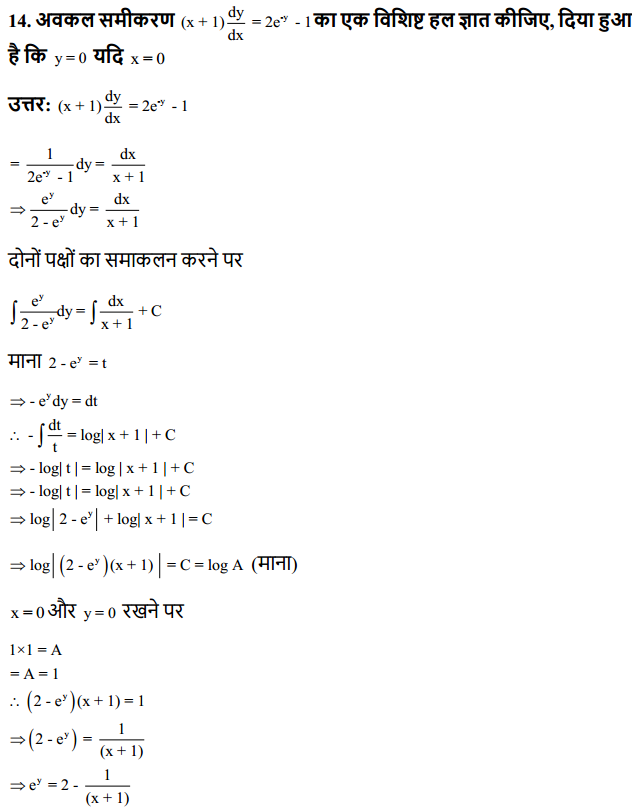

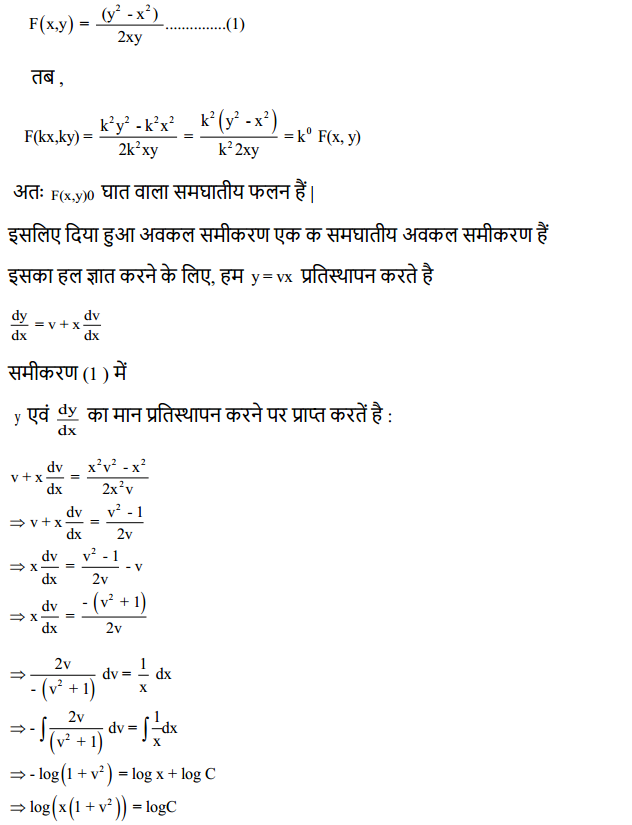

स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन Summary HBSE 10th Class Kshitij प्रश्न 3.

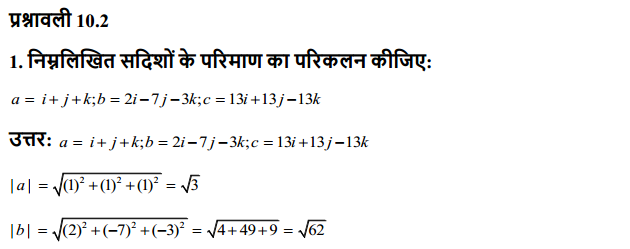

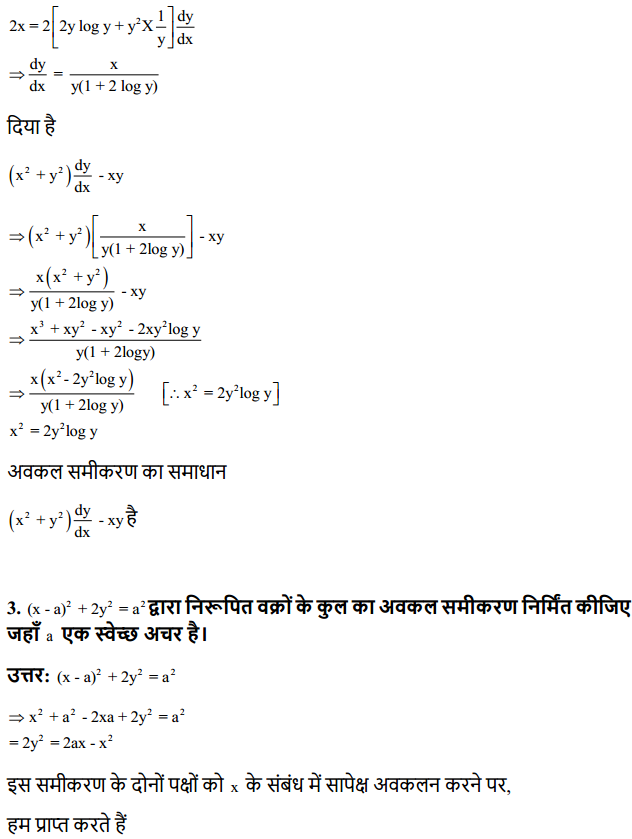

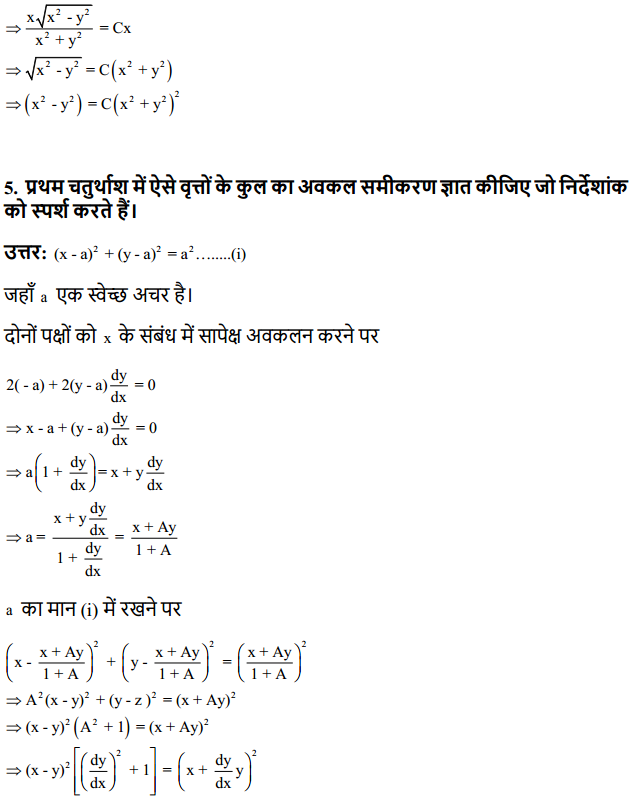

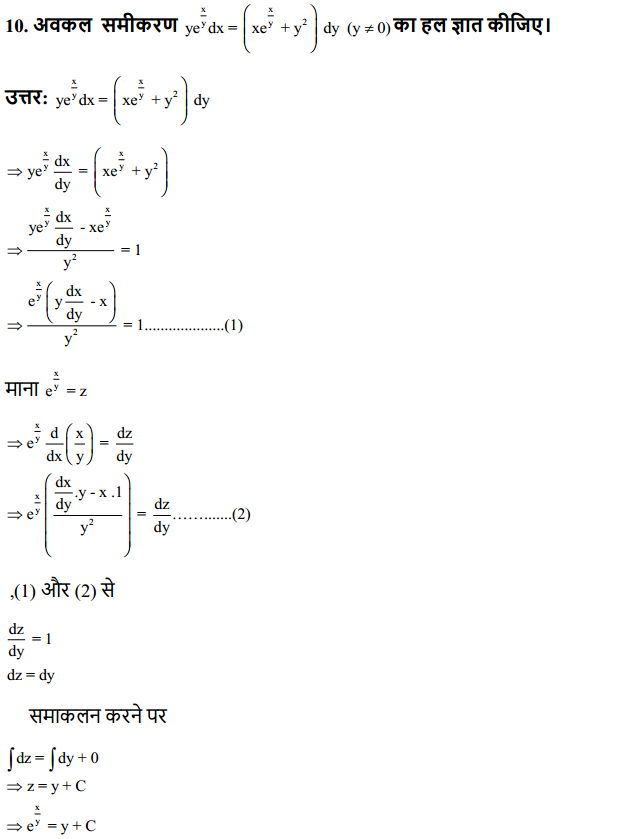

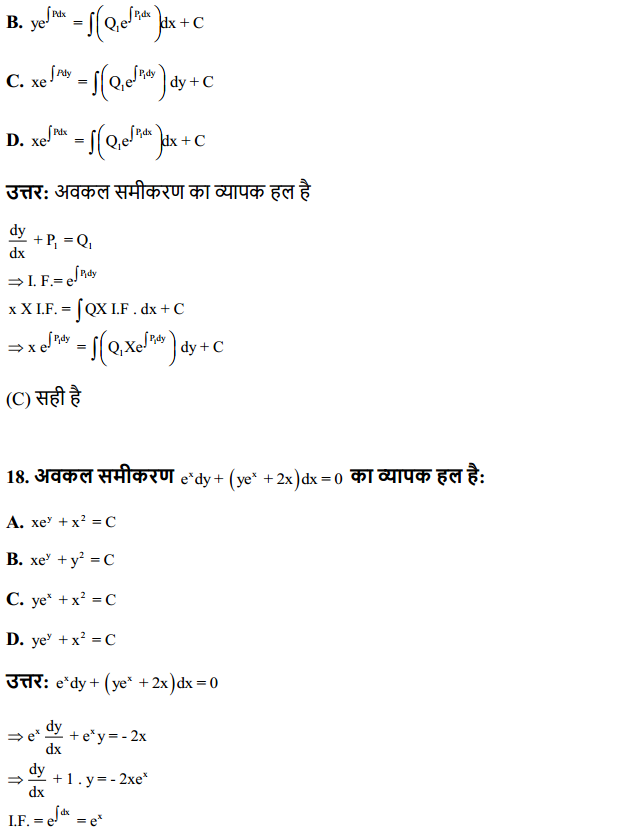

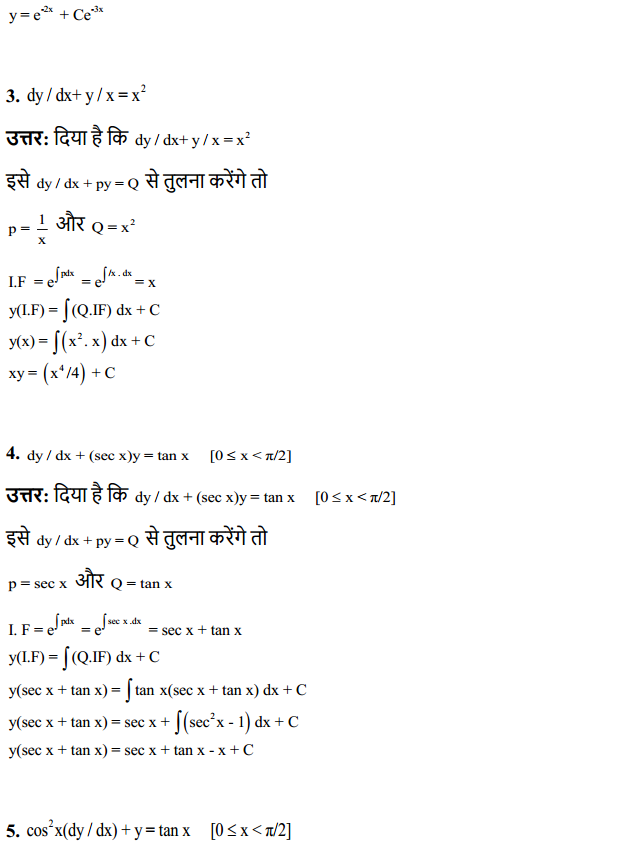

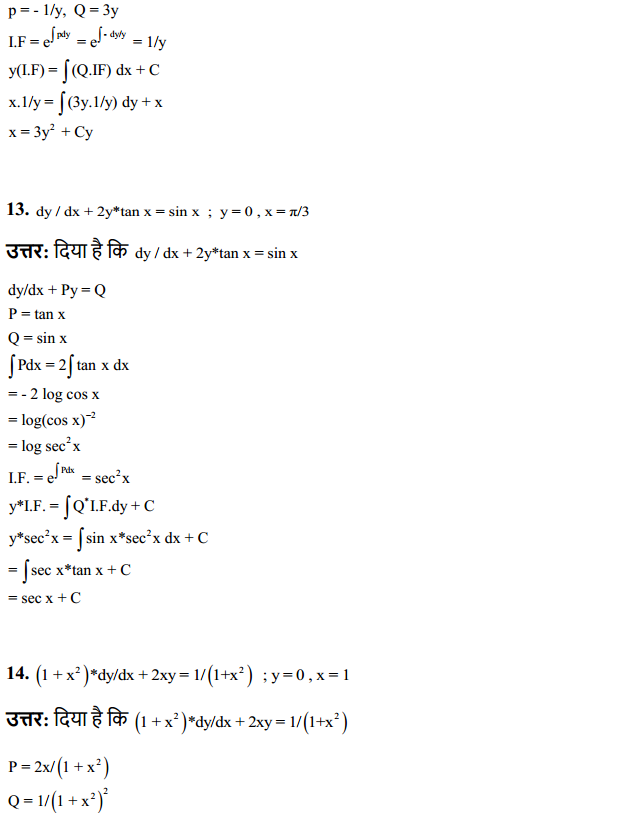

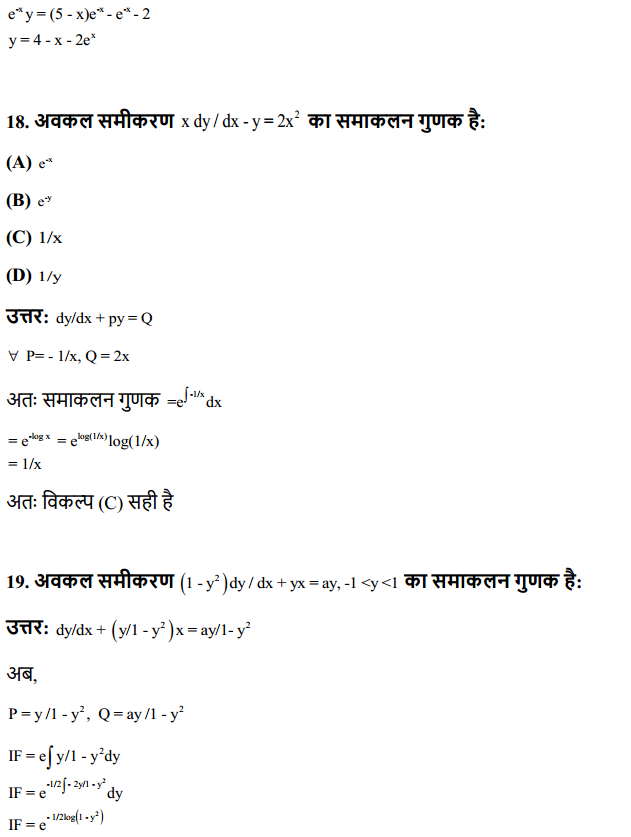

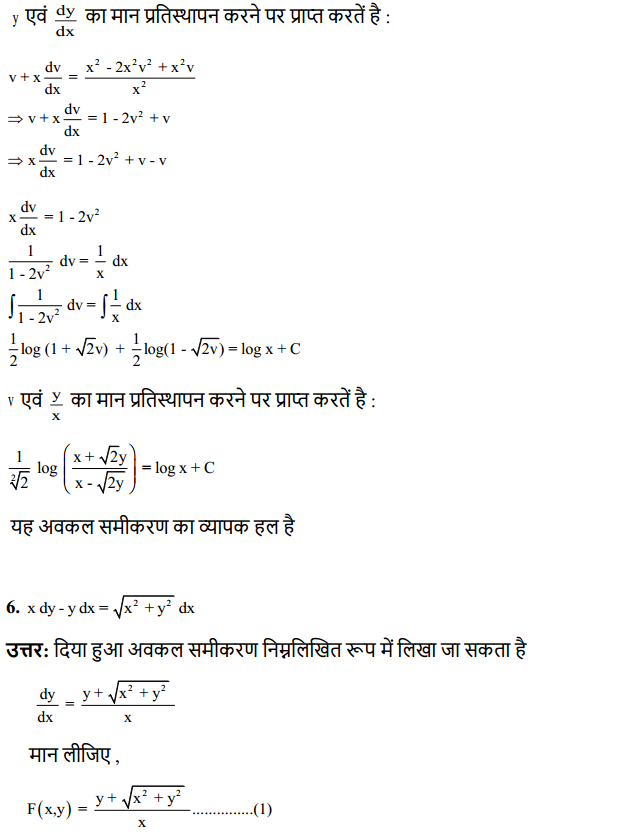

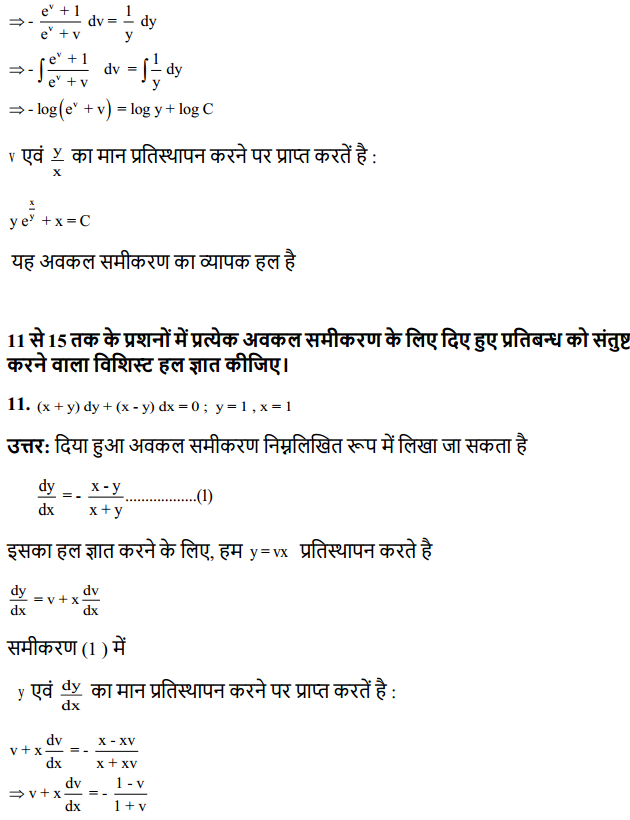

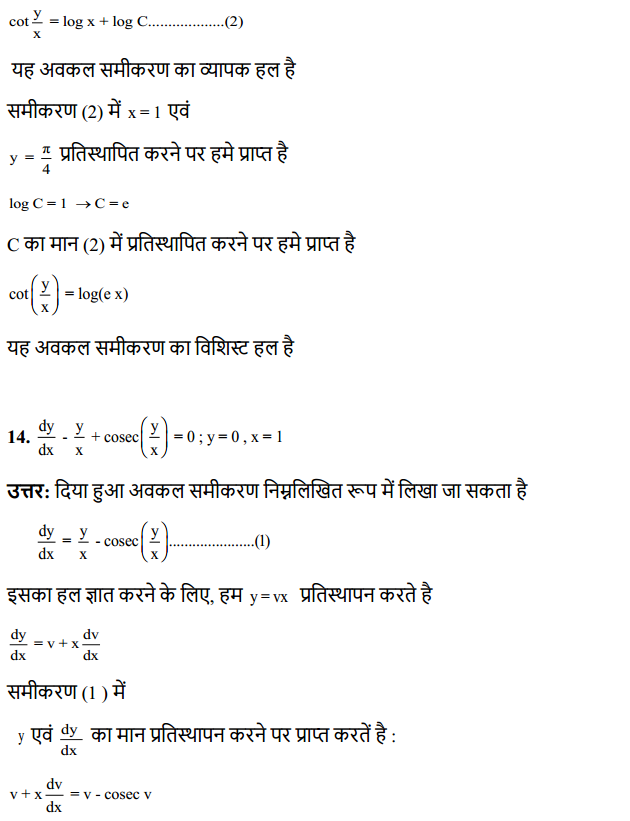

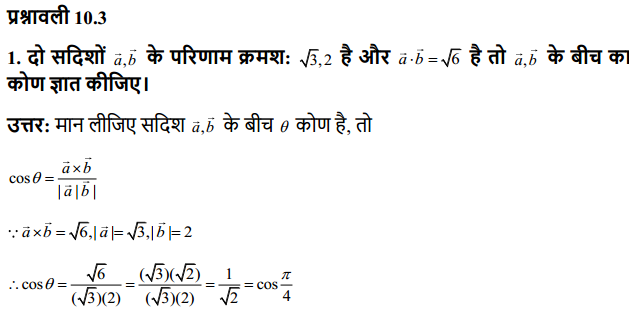

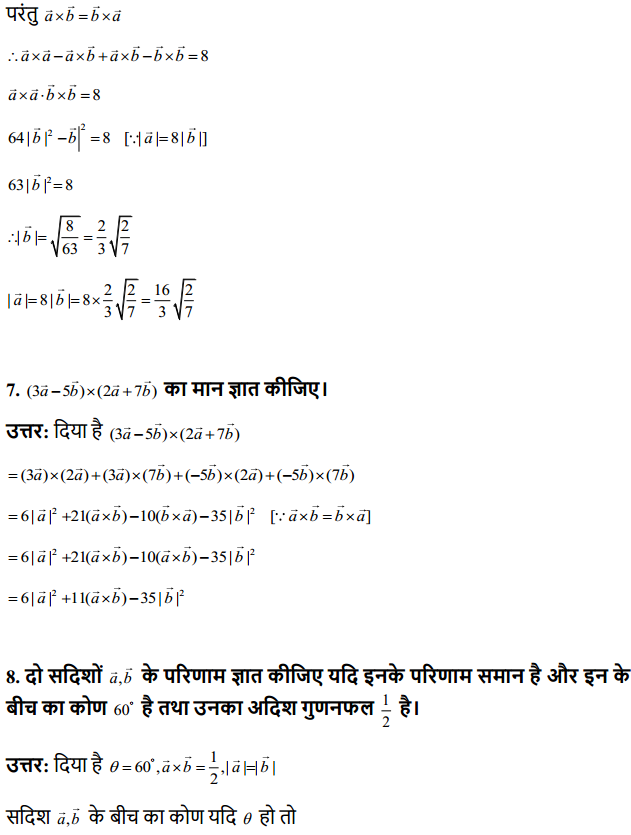

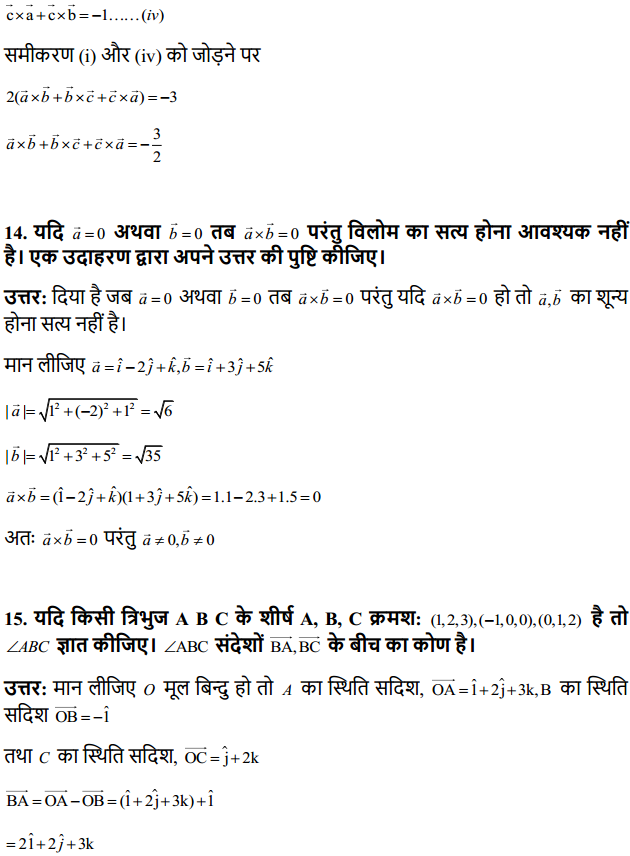

द्विवेदी जी ने स्त्री-शिक्षा विरोधी कुतों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है जैसे ‘यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़तीं, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करतीं।’ आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छाँटकर समझिए और लिखिए।

उत्तर-

im

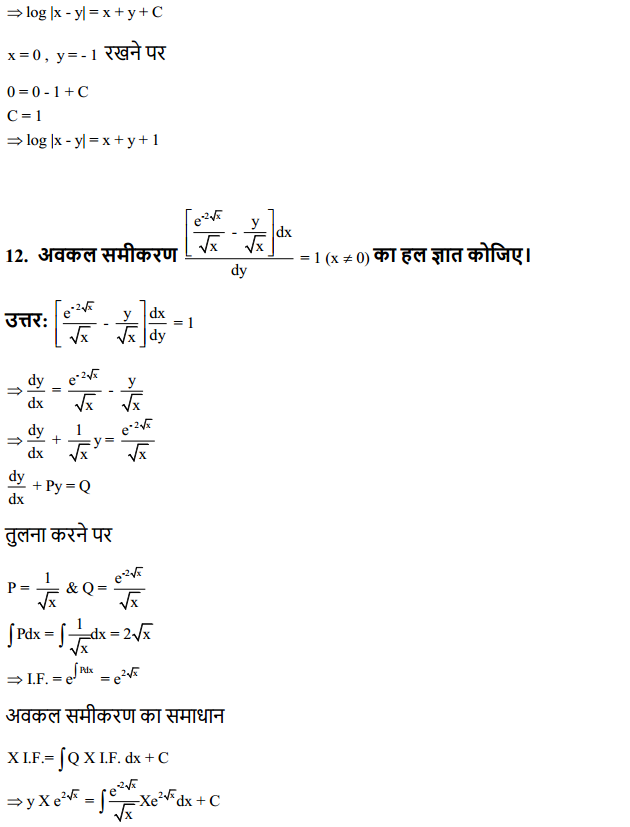

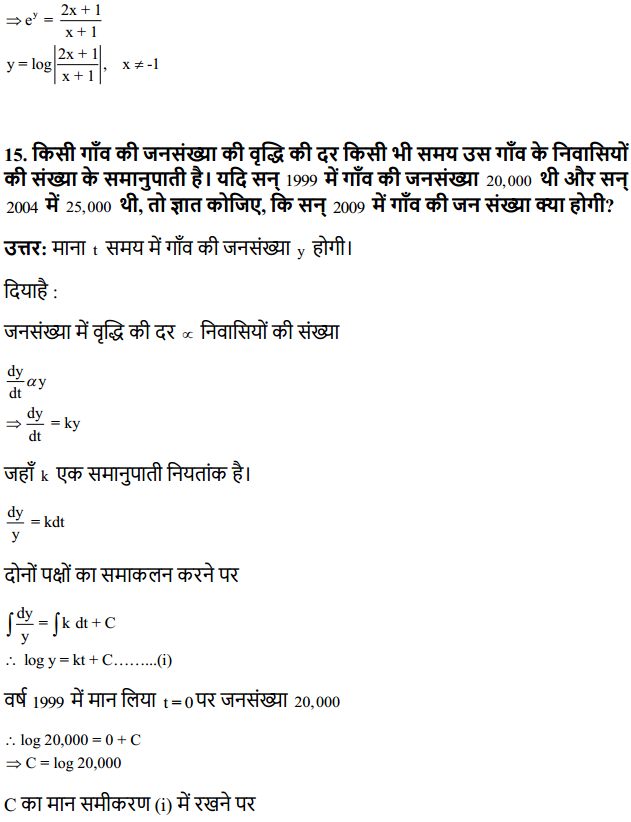

स्त्री शिक्षा पर पोस्टर इन हिंदी HBSE 10th Class Kshitij प्रश्न 4.

पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है-पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

प्राचीनकाल में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा बोलने के अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण है, या फिर प्राकृत भाषा अनपढ़ों की भाषा है। सच्चाई यह है कि प्राकृत उस समय की जन-साधारण की भाषा थी। वैसे ही जैसे आज हिंदी, बाँग्ला, गुजराती आदि प्राकृत भाषाएँ हैं। अतः प्राकृत भाषा में बोलने के कारण महिलाओं को अनपढ़ कहना अनुचित है।

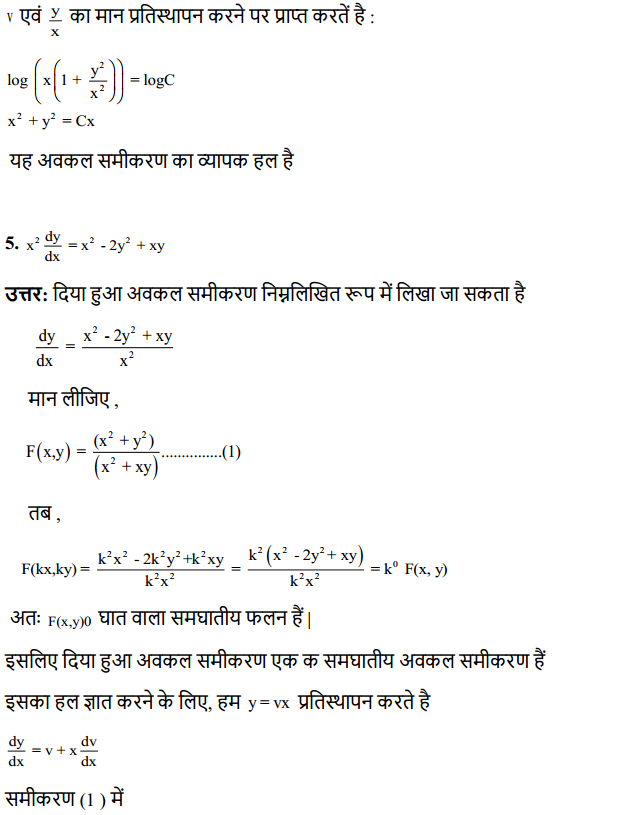

प्रश्न 5.

परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ाते हों तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर-

स्त्री-शिक्षा के विरोधियों का कुतर्क है कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। यह बात तब तक सही थी कि पढ़-लिखकर कोई पुरुष अनर्थ न करता हो। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अनर्थ करते हैं। एम.ए., बी.ए., शास्त्री और आचार्य होने के बावजूद भी पुरुष स्त्रियों को हंटर से पीटते हैं। अतः स्पष्ट है कि अनर्थ के पीछे पढ़ना-लिखना कोई कारण नहीं है। पढ़-लिखकर स्त्रियाँ किसी से कम नहीं रहीं। स्त्रियों ने पुरुषों के समान वेद-रचना तक की है और उन्हें अक्षर ज्ञान देना तक पाप समझें। यह बात तर्क सम्मत नहीं है। अतः स्त्री-पुरुष दोनों को पढ़ने का समान रूप से अधिकार है। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यह समानता की बात नहीं है। अतः इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

प्रश्न 6.

तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? स्पष्ट करें।

उत्तर-

तब स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय तक नहीं थे। आज स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय हैं। स्त्रियाँ पुरुषों के साथ भी शिक्षा ग्रहण करती हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था।

रचना और अभिव्यक्ति

प्रश्न 7.

महावीरप्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे?

उत्तर-

महावीरप्रसाद द्विवेदी महान् चिंतक एवं साहित्यकार थे। वे इस बात को भली-भाँति समझते थे कि स्त्रियों को शिक्षा दिए बिना समाज के पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता। वे चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षित करके उनकी प्रतिभा का प्रयोग समाज के विकास के लिए किया जाए। वे स्त्री-पुरुष में समानता के अधिकार के पक्ष में थे। जो बात उन्होंने सौ वर्ष पूर्व सोची थी, वह आज पूर्णतः सत्य घटित होती जा रही है। गाँवों में स्त्रियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ अनपढ़ स्त्रियों की संख्या अधिक है। स्त्री के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। स्त्रियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। जिस घर में स्त्री शिक्षित होगी तो उस परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। अतः यह कथन पूर्णतः सत्य है कि यह निबंध महावीरप्रसाद द्विवेदी की खुली एवं दूरगामी सोच का परिचायक है।

प्रश्न 8.

द्विवेदी जी की भाषा-शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए।

उत्तर-

द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने भाषा के संबंध में अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ-साथ विषय की माँग के अनुकूल उर्दू-फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने छोटे व सुगठित वाक्यों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में निरंतर प्रवाह बना रहता है। उनकी भाषा तो ऐसी है मानो कोई अध्यापक अपने छात्रों को समझा रहा हो। इस निबंध में द्विवेदी जी ने वर्णनात्मक एवं विचारात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं व्यंग्यात्मक भाषा का भी सफल एवं सुंदर प्रयोग किया गया है। शब्द विधान सरल एवं लघु वाक्य रचना है। भाषा आदि से अंत तक सजीवता एवं प्रवाहमयता लिए हुए है। द्विवेदी जी ने भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया है।

भाषा-अध्ययन

प्रश्न 9.

निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट होंचाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल, कुल।.

उत्तर-

चाल- मैं तुम्हारी चाल भली-भाँति समझता हूँ।

उसकी चाल हाथी की भाँति मस्त है।

दल – टिड्डी दल ने फसल नष्ट कर दी।

मोहन काँग्रेस दल का नेता नहीं है।

पत्र – मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा था।

पूजा के लिए बेल-पत्र लाओ।

हरा – हमारा देश हरा-भरा है।

भारत ने क्रिकेट में पाकिस्तान को हरा दिया।

पर – मैं मोहन के घर गया पर वह तब जा चुका था।

मोर के पर सुंदर हैं।

फल- मेहनत का फल अच्छा है।

फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

कुल – उसे परीक्षा में कुल 500 अंक प्राप्त हुए हैं।

वह उच्च कुल से संबंधित है।

पाठेतर सक्रियता

अपनी दादी, नानी और माँ से बातचीत कीजिए और (स्त्री-शिक्षा संबंधी) उस समय की स्थितियों का पता लगाइए और अपनी स्थितियों से तुलना करते हुए निबंध लिखिए। चाहें तो उसके साथ तसवीरें भी चिपकाइए।

उत्तर-

विद्यार्थी स्वयं करें।

लड़कियों की शिक्षा के प्रति परिवार और समाज में जागरूकता आए-इसके लिए आप क्या-क्या करेंगे?

उत्तर-

विद्यार्थी स्वयं करें।

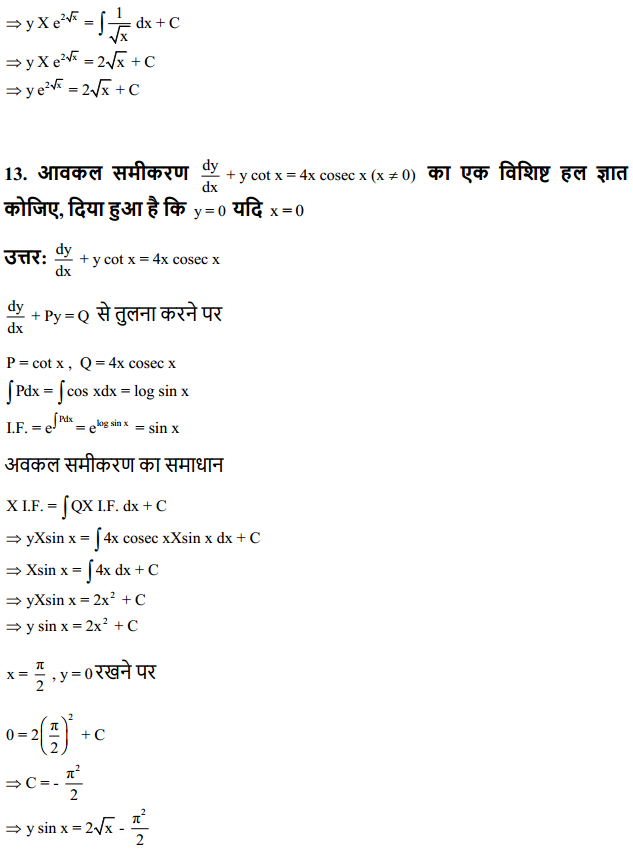

स्त्री-शिक्षा पर एक पोस्टर तैयार कीजिए।

उत्तर-

विद्यार्थी स्वयं करें।

स्त्री-शिक्षा पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर उसे प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर-

विद्यार्थी स्वयं करें।

यह भी जानें

भवभूति- संस्कृत के प्रधान नाटककार हैं। इनके तीन प्रसिद्ध ग्रंथ-वीररचित, उत्तररामचरित और मालतीमाधव हैं। भवभूति करुणरस के प्रमुख लेखक थे।

विश्ववरा-अत्रिगोत्र की स्त्री। ये ऋग्वेद के पाँचवें मंडल 28वें सूक्त की एक में से छठी ऋक् की ऋषि थीं। शीला-कौरिडन्य मुनि की पत्नी का नाम । थेरीगाथा-बौद्ध भिक्षुणियों की पद्य रचना इसमें संकलित है।

अनुसूया-अक्रि मुनि की पत्नी और दक्ष प्रजापति की कन्या।

गार्गी–वैदिक समय की एक पंडिता ऋषिपुत्री। इनके पिता का नाम गर्ग मुनि था। मिथिला के जनकराज की सभा में इन्होंने पंडितों के सामने याज्ञवल्क्य के साथ वेदांत शास्त्र विषय पर शास्त्रार्थ किया था।

गाथा सप्तशती-प्राकृत भाषा का ग्रंथ जिसे हाल द्वारा रचित माना जाता है।

कुमारपाल चरित्र-एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे 12वीं शताब्दी के अंत में अज्ञातनामा कवि ने अनहल के राजा कुमारपाल के लिए लिखा था। इसमें ब्रह्मा से लेकर राजा कुमारपाल तक बौद्ध राजाओं की वंशावली का वर्णन है।

त्रिपिटक ग्रंथ – गौतम बुद्ध ने भिक्षु-भिक्षुणियों को अपने सारे उपदेश मौखिक दिए थे। उन उपदेशों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया था और बाद में उन्हें त्रिपिटक के रूप में लेखबद्ध किया गया। वे तीन त्रिपिटक हैं-सुत या सूत्र पिटक, विनय पिटकं और ‘ अभिधर्म पिटक।

शाक्य मुनि- शक्यवंशीय होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है।

नाट्यशास्त्र-भरतमुनि रचित काव्यशास्त्र संबंधी संस्कृत के इस ग्रंथ में मुख्यतः रूपक (नाटक) का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। इसकी रचना 300 ईसा पूर्व मानी जाती है।

कालिदास-संस्कृत के महान् कवियों में कालिदास की गणना की जाती है। उन्होंने कुमारसंभव, रघुवंश (महाकाव्य), ऋतु संहार, मेघदूत (खंडकाव्य), विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम् (नाटक) की रचना की।

आजादी के आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ी पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा एवं उनके शोषण के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई उसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत है। आप ऐसे अन्य लोगों के योगदान के बारे में पढ़िए और मित्रों से चर्चा कीजिए

पंडिता रमाबाई

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पाँचवाँ अधिवेशन 1889 में मुंबई में आयोजित हुआ था। खचाखच भरे हॉल में देश भर के नेता एकत्र हुए थे।

एक सुंदर युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी। उसकी आँखों में तेज और उसके कांतिमय चेहरे पर प्रतिभा झलक रही थी। इससे पहले कांग्रेस अधिवेशनों में ऐसा दृश्य देखने में नहीं आया था। हॉल में लाउडस्पीकर न थे। पीछे बैठे हुए लोग उस युवती की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। वे आगे की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर युवती ने कहा, “भाइयो, मुझे क्षमा कीजिए। मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। क्या आपने शताब्दियों तक कभी किसी महिला की आवाज़ सुनने की कोशिश की? क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वह अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचने योग्य बना सके?”

प्रतिनिधियों के पास इन प्रश्नों के उत्तर न थे।

इस साहसी युवती को अभी और बहुत कुछ कहना था। उसका नाम पंडिता रमाबाई था। उस दिन तक स्त्रियों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में शायद ही कभी भाग लिया हो। पंडिता रमाबाई के प्रयास से 1889 के उस अधिवेशन में 9 महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुई थीं।

वे एक मूक प्रतिनिधि नहीं बन सकती थीं। विधवाओं को सिर मुंडवाए जाने की प्रथा के विरोध में रखे गए प्रस्ताव पर उन्होंने एक ज़ोरदार भाषण दिया। “आप पुरुष लोग ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की माँग कर रहे हैं जिससे कि आप भारतीय जनता की राय वहाँ पर अभिव्यक्त कर सकें। इस पंडाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चीख-चिल्ला रहे हैं तब आप अपने परिवारों में वैसी ही स्वतंत्रता महिलाओं को क्यों नहीं देते? आप किसी महिला को उसके विधवा होते ही कुरूप और दूसरों पर निर्भर होने के लिए क्यों विवश करते हैं? क्या कोई विधुर भी वैसा करता है? उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। तब स्त्रियों को वैसी स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती?”

निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई ने भारत में नारी-मुक्ति आंदोलन की नींव डाली।

वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थीं। एक दिन उन्होंने नौ वर्ष की एक छोटी-सी लड़की को उसके पति के शव के साथ भस्म किए जाने से बचाने की चेष्टा की। “यदि स्त्री के लिए सम्म होकर सती बनना अनिवार्य है तो क्या पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के बाद सता होते हैं?” रौबपूर्वक पूछे गए इस प्रश्न का उस लड़की की माँ के पास कोई उत्तर न था। उसने केवल इतना कहा कि “यह पुरुषों की दुनिया है। कानून वे ही बनाते हैं, स्त्रियों को तो उनका पालन भर करना होता है।” रमाबाई ने पलटकर पूछा, “स्त्रियाँ ऐसे कानूनों को सहन क्यों करती हैं? मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो ऐसे कानूनों के विरुद्ध संघर्ष करूँगी।” सचमुच उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया।

HBSE 10th Class Hindi स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन Important Questions and Answers

विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

स्त्री-शिक्षा के विरोधी लोगों के क्या तर्क हैं? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए।

उत्तर-

प्रस्तुत पाठ में स्त्री-शिक्षा विरोधी लोगों ने स्त्री-शिक्षा के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिए हैं

स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता प्राचीनकाल में नहीं थी, इसलिए प्राचीनकाल के पुराणों व इतिहास में स्त्री-शिक्षा की किसी भी प्रणाली के प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए स्त्री-शिक्षा की आज भी आवश्यकता नहीं है।

स्त्री-शिक्षा के विरोधियों का यह भी तर्क है कि स्त्री-शिक्षा से अनर्थ होते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को जो कुवाक्य कहे, वे स्त्री-शिक्षा के अनर्थ का परिणाम है।

संस्कृत नाटकों में स्त्री-पात्रों के मुख से प्राकृत भाषा बुलवाई गई है। उस समय प्राकृत को गँवार भाषा समझा जाता था। इससे पता चलता है कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, वे गँवार व अनपढ़ थीं। उनकी दृष्टि में तो गँवार भाषा के ज्ञान से भी अनर्थ हुआ।

प्रश्न 2.

पुरातन पंथी लोगों ने शकुंतला पर जो आरोप लगाया क्या आप उससे सहमत हैं?

उत्तर-

पुरातन पंथी लोगों ने शकुंतला पर आरोप लगाया है कि उसने अशिक्षा के कारण ही राजा दुष्यंत को कुवाक्य कहे। यदि वह शिक्षित होती तो ऐसा अनर्थ न करती। हम पुरातन पंथियों के इस आरोप से सहमत नहीं हैं। यहाँ प्रश्न शिक्षा व अशिक्षा का नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया और जब वह उससे मिलने आई तो उसने उसे पहचानने से ही इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में तो कोई भी कुवाक्य ही कहता। यहाँ शकुंतला की शिक्षा को दोष देना उचित नहीं है।

प्रश्न 3.

संस्कृत और प्राकृत के संबंध पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

संस्कृत प्राचीन एवं शुद्ध साहित्यिक भाषा है। इस भाषा को जानने वाले बहुत कम लोग थे। उस समय संस्कृत के साथ-साथ कुछ प्राकृत भाषाएँ भी प्रचलित थीं। ये सभी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली हुई जनभाषाएँ थीं। मागधी, महाराष्ट्री, पाली, शौरसेनी आदि अपने समय की लोक-भाषाएँ थीं। इन्हें प्राकृत भाषाएँ भी कहा जाता है। बौद्ध और जैन साहित्य इन्हीं भाषाओं में रचित साहित्य हैं। अतः प्राकृत भाषाएँ गँवार या अनपढ़ों की भाषा नहीं है।

प्रश्न 4.

संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों द्वारा संस्कृत न बोल पाना क्या उनकी अनपढ़ता का प्रमाण है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए।

उत्तर-

स्त्री-शिक्षा के विरोधियों ने प्राचीनकाल में भी स्त्रियों को अनपढ़ व गँवार सिद्ध करने के लिए नाटकों का उदाहरण देते हुए कहा है कि नाटकों में नारी पात्रों द्वारा संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत भाषा बुलवाई जाती थी क्योंकि संस्कृत सुशिक्षितों की भाषा थी और प्राकृत लोक भाषा या जनभाषा थी। किंतु लेखक इन पुरातन पंथियों व स्त्री-शिक्षा विरोधियों के तर्क को उचित नहीं समझता। उनके अनुसार प्राकृत बोलना अनपढ़ता का सबूत नहीं है। उस समय आम बोलचाल में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा का प्रचलन तो कुछ ही लोगों तक सीमित था। अतः यही कारण रहा होगा कि नाट्यशास्त्रियों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा होगा क्योंकि संस्कृत को कुछ ही लोग बोल सकते थे। इसलिए कुछ पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से प्राकृत बुलवाने का नियम बनाया जाए। इस प्रकार स्त्री पात्रों द्वारा संस्कृत न बोलने के कारण उन्हें अनपढ़ नहीं समझना चाहिए। फिर प्राकृत में भी तो महान् रचनाओं का निर्माण हुआ है।

प्रश्न 5.

‘प्राचीनकाल में प्राकृत भाषा का चलन था’-पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए।

उत्तर-

स्त्री-शिक्षा विरोधियों ने प्राकृत भाषा को अनपढ़ एवं गँवार लोगों की भाषा बताया है। किंतु लेखक ने प्राकृत भाषा को जन-साधारण की भाषा बताया है। उस समय की पढ़ाई-लिखाई भी प्राकृत भाषा में होती थी। उस समय प्राकृत भाषा के प्रचलन का प्रमाण बौद्ध-ग्रंथों एवं जैन-ग्रंथों में मिलता है। दोनों धर्मों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। बौद्ध धर्म का महान् ग्रंथ त्रिपिटक भी प्राकृत भाषा में रचित है। ऐसे महान् ग्रंथों का प्राकृत में रचे जाने का कारण यही था कि उस समय जन-भाषा प्राकृत ही थी। अतः प्राकृत अनपढ़ों की भाषा नहीं थी।

प्रश्न 6.

लेखक के मतानुसार आज के युग में स्त्रियों के शिक्षित होने की आवश्यकता प्राचीनकाल की अपेक्षा अधिक क्यों है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।

उत्तर-

यदि स्त्री-शिक्षा विरोधियों की बात मान भी ली जाए कि प्राचीनकाल में स्त्रियों को पढ़ाने या शिक्षित करने का प्रचलन नहीं था तो उस समय स्त्रियों को शिक्षा की अधिक आवश्यकता नहीं होगी। किंतु आज के युग में स्त्री-शिक्षा कि आवश्यकता एवं महत्त्व दोनों ही अधिक हैं। आज का युग भौतिकवादी एवं प्रतियोगिता का युग है। इस युग में अनपढ़ता देश व समाज के विकास में बाधा ही नहीं, अपितु देश व समाज के लिए कलंक भी है। नारी का शिक्षित होना तो इसलिए अति आवश्यक है कि जिस परिवार में नारी शिक्षित होगी उस परिवार के बच्चों की शिक्षा-व्यवस्था अच्छी हो सकेगी। शिक्षित नारी ही बच्चों को अच्छे-बुरे की पहचान करने का ज्ञान देकर उन्हें अच्छे नागरिक बना सकेगी। शिक्षित नारी नौकरी करके या अन्य कार्य करके धन कमाकर परिवार के आर्थिक विकास में सहायता कर सकती है। इसीलिए लेखक ने प्राचीनकाल की अपेक्षा आधुनिक युग में स्त्री-शिक्षा को अति आवश्यक बताया है।

प्रश्न 7.

प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों के लिए किस-किस शिक्षा का विधान किया गया था?

उत्तर-

प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि कुमारियों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा का प्रबंध था; जैसे चित्र बनाना, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने आदि। लेखक का मानना है कि उन्हें पढ़ने-लिखने की शिक्षा भी निश्चित रूप से दी जाती होगी।

विचार/संदेश संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न 8.

लेखक ने किन लोगों को स्त्री-शिक्षा के विरोधी बताया है ?

उत्तर-

लेखक ने बताया है कि जो लोग स्वयं शिक्षित हैं और जिन्होंने बड़े-बड़े स्कूल-कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण की है, जो धर्मशास्त्र व संस्कृत साहित्य से परिचित हैं, जिनका काम कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, जो कुमार्गियों को सुमार्गी बनाते हैं और अधार्मिकों को धर्मतत्त्व समझाते हैं, वही लोग स्त्री-शिक्षा का विरोध करते हैं।

प्रश्न 9.

‘स्त्री शिक्षा की पुराने समय में कोई नियमबद्ध प्रणाली थी, जो शायद नष्ट हो गई थी’ इस बात को सिद्ध करने के लिए लेखक ने कौन-कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं ?

उत्तर-

स्त्री-शिक्षा की पुराने समय में कोई नियमबद्ध प्रणाली रही होगी किंतु वह शायद नष्ट हो गई होगी। इस बात को सिद्ध करने के लिए लेखक ने सर्वप्रथम प्रमाण दिया है कि पुराने समय में विमान भी उड़ाए जाते थे तथा बड़े-बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते थे। ऐसी बातें अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। इनके बनाने व चलाने के कोई नियमबद्ध प्रमाण नहीं मिलते क्योंकि शायद नष्ट हो गए होंगे। यदि विमानों व जहाज़ों के विषय में विश्वास किया जा सकता है तो स्त्री-शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली होने में विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 10.

‘स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन’ नामक पाठ का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर-

इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य स्त्री-शिक्षा के विरोधी लोगों के कुतर्कों का जोरदार शब्दों में खंडन करना है। लेखक ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत करके सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि प्राचीनकाल में भी स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था थी और अनेक शिक्षित स्त्रियों के नामोल्लेख भी किए गए हैं यथा-गार्गी, अत्रि-पत्नी, विश्ववरा, मंडन मिश्र की पत्नी आदि अनेक विदुषियाँ हुई हैं। आज के युग में स्त्री- शिक्षा नितांत आवश्यक है। शिक्षा कभी किसी का अनर्थ नहीं करती। यदि स्त्री-शिक्षा में कुछ संशोधनों की आवश्यकता पड़े तो कर लेने चाहिएँ। किंतु स्त्री-शिक्षा का विरोध करना कदाचित उचित नहीं है।

प्रश्न 11.

आपकी दृष्टि में क्या स्त्री-शिक्षा अनर्थकारी हो सकती है?

उत्तर-

स्त्री-शिक्षा किसी भी प्रकार से अनर्थ नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की शिक्षा पापाचार नहीं सिखाती। यदि कोई व्यक्ति अर्थात् पुरुष या स्त्री कोई पाप या अपराध करता है तो उसका संबंध शिक्षा से नहीं होता। उनके पापाचार का कारण कुछ और हो सकता है, शिक्षा नहीं क्योंकि शिक्षा तो सबको सद्मार्ग की ओर ले जाती है।

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

‘स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन’ नामक पाठ के लेखक कौन हैं?

उत्तर-

प्रस्तुत पाठ के लेखक महावीरप्रसाद द्विवेदी हैं।

प्रश्न 2.

महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था?

उत्तर–

महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म सन् 1864 में हुआ था।

प्रश्न 3.

महावीरप्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ?

उत्तर-

महावीरप्रसाद द्विवेदी का निधन सन् 1938 में हुआ।

प्रश्न 4.

सर्वप्रथम पठित निबंध किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था?

उत्तर-

सर्वप्रथम पठित निबंध ‘पढ़े-लिखों का पांडित्य’ से प्रकाशित हुआ था।

प्रश्न 5.

शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक रचा है?

उत्तर-

शकुंतला ने अनपढ़ गँवारों की भाषा में श्लोक रचा है।

प्रश्न 6.

शंकराचार्य के छक्के किसने छुड़ा दिए? .

उत्तर-

मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने।

प्रश्न 7.

बौद्धों के त्रिपिटिक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है?

उत्तर-

बौद्धों के त्रिपिटिक ग्रंथ की रचना प्राकृत ग्रंथ में हुई है।

प्रश्न 8.

‘नाट्यशास्त्र’ संबंधी नियम किस भाषा में लिखित हैं?

उत्तर-

‘नाट्यशास्त्र’ संबंधी नियम संस्कृत भाषा में लिखित हैं।

प्रश्न 9.

गार्गी ने पांडित्यपूर्ण वाद-विवाद में किसे हराया था?

उत्तर-

गार्गी ने पांडित्यपूर्ण वाद-विवाद में ब्रह्मवादियों को हराया था।

प्रश्न 10.

मुमानियत का क्या अर्थ है?

उत्तर-

मुमानियत का अर्थ मनाही है।

प्रश्न 11.

मण्डन मिश्र की सहधर्मचारिणी ने किसके छक्के छुड़ा दिए?

उत्तर-

शंकराचार्य के।

प्रश्न 12.

कालिदास के युग में जन-साधारण के बोलचाल की कौन-सी भाषा बताई गई है?

उत्तर–

कालिदास के युग में जन-साधारण के बोलचाल की प्राकृत भाषा बताई गई है।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

सीता ने राम को क्या संबोधित करके अपना क्रोध प्रकट किया था?

(A) स्वामी

(B) आर्य पुत्र

(C) भगवन्

(D) राजा

उत्तर-

(D) राजा

प्रश्न 2.

त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की थी?

(A) बौद्धों ने

(B) नाथों ने

(C) सिद्धों ने

(D) जैनों ने

उत्तर-

(A) बौद्धों ने

प्रश्न 3.

प्रस्तुत लेख पहली बार प्रकाशित हुआ था-

(A) धर्मयुग में

(B) कल्याण में

(C) हिंदुस्तान में

(D) सरस्वती में

उत्तर-

(D) सरस्वती में

प्रश्न 4.

महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था-

(A) हंस

(B) सरस्वती

(C) आलोचना

(D) कादम्बिनी

उत्तर-

(B) सरस्वती

प्रश्न 5.

महावीरप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के क्षेत्र में कौन-सा महान कार्य किया था?

(A) निबंध लेखन का

(B) पत्रिका संपादन का

(C) भाषा सुधार का

(D) आलोचना का

उत्तर-

(C) भाषा सुधार का

प्रश्न 6.

‘स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन’ शीर्षक निबंध प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था?

(A) सन् 1910 में

(B) सन् 1914 में

(C) सन् 1916 में

(D) सन् 1918 में

उत्तर-

(B) सन् 1914 में

प्रश्न 7.

लेखक के अनुसार आजकल कैसे शिक्षित लोग विद्यमान हैं?

(A) स्त्री-शिक्षा के पक्षधर

(B) स्त्री-शिक्षा के विरोधी

(C) स्त्री-शिक्षा को अनर्थ कहने वाले

(D) स्त्री-शिक्षा को फालतू की वस्तु बताने वाले

उत्तर-

(B) स्त्री-शिक्षा के विरोधी

प्रश्न 8.

पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से किस भाषा में बातें कराई गई हैं?

(A) संस्कृत में

(B) पढ़े-लिखों की भाषा में

(C) विद्वत्तापूर्ण

(D) अपढ़ों की भाषा में

उत्तर-

(D) अपढ़ों की भाषा में

प्रश्न 9.

शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे?

(A) दुष्यंत को

(B) ऋषि कण्व को ।

(C) ऋषि दुर्वासा को

(D) अपने पिता को

उत्तर-

(A) दुष्यंत को

प्रश्न 10.

शकुंतला ने दुष्यन्त से कैसा विवाह किया था?

(A) आसुरी

(B) आर्यसमाजी

(C) गांधर्व

(D) वैदिक

उत्तर-

(C) गांधर्व

प्रश्न 11.

‘शिक्षा’ शब्द कैसा है?

(A) व्यापक

(B) सीमित

(C) संकुचित

(D) महत्त्वपूर्ण

उत्तर-

(A) व्यापक

प्रश्न 12.

किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे?

(A) अत्रि की

(B) महावीर प्रसाद की

(C) मंडन मिश्र की

(D) भरत मुनि की

उत्तर-

(C) मंडन मिश्र की

प्रश्न 13.

श्रीमद्भागवत के कौन-से स्कंध में रुक्मिणी हरण की कथा है?

(A) पंचम

(B) सप्तम

(C) दशम

(D) द्वादश

उत्तर-

(C) दशम

प्रश्न 14.

हिंदू लोग वेदों को किसके द्वारा रचित मानते हैं? .

(A) पंडितों द्वारा

(B) ईश्वर द्वारा

(C) ऋषियों द्वारा

(D) विद्यार्थियों द्वारा

उत्तर-

(B) ईश्वर द्वारा

प्रश्न 15.

जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा क्या थी?

(A) हिन्दी

(B) अंग्रेजी

(C) प्राकृत

(D) संस्कृत

उत्तर-

(C) प्राकृत

प्रश्न 16.

किस ऋषि की पत्नी ने पत्नी-धर्म पर व्याख्यान दिया था?

(A) कण्व ऋषि की

(B) गौतम ऋषि की

(C) दुर्वासा ऋषि की

(D) अत्रि ऋषि की

उत्तर-

(D) अत्रि ऋषि की

प्रश्न 17.

बड़े-बड़े ब्रह्मवादियों को किसने हराया था?

(A) मंडन मिश्र की पत्नी

(B) गार्गी

(C) सत्यभामा

(D) अनुसूया

उत्तर-

(B) गार्गी

प्रश्न 18.

मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी (पत्नी) ने ज्ञान के क्षेत्र में किससे शास्त्रार्थ किया था?

(A) ब्रह्मवादियों से

(B) जैन मुनियों से

(C) शंकराचार्य से

(D) बौद्ध महात्माओं से

उत्तर-

(C) शंकराचार्य से

प्रश्न 19.

किसने श्रीकृष्ण को लंबा-चौड़ा पत्र लिखा था?

(A) राधा ने

(B) सत्यभामा ने

(C) कुब्जा ने

(D) रुक्मिणी ने

उत्तर-

(D) रुक्मिणी ने

प्रश्न 20.

त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई?

(A) हिन्दी

(B) प्राकृत

(C) संस्कृत

(D) अंग्रेजी

उत्तर-

(B) प्राकृत

प्रश्न 21.

श्रीमद्भागवत के दशम् स्कंध के उत्तरार्द्ध के कौन-से अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है?

(A) 53वें

(B) 31वें

(C) 48वें

(D) 57वें

उत्तर-

(A) 53वें

प्रश्न 22.

थेरीगाथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है?

(A) वेद

(B) भागवत

(C) त्रिपिटक

(D) कुमारसंभव

उत्तर-

(C) त्रिपिटक

स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन गद्यांशों के आधार पर अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

(1) बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह-सुख के नाश का कारण समझते हैं। और, लोग भी ऐसे-वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग-ऐसे लोग जिन्होंने बड़े-बड़े स्कूलों और शायद कॉलिजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्म-शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्मतत्त्व समझाना है। [पृष्ठ 105]

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) लेखक के विचार में शोक की बात क्या है?

(ग) ‘गृह-सुख के नाश’ से क्या अभिप्राय है?

(घ) ‘ऐसे-वैसे’ किन लोगों को और क्यों कहा गया है?

(ङ) इस गद्यांश में लेखक ने किन-किन के पेशों की ओर संकेत किया है और क्यों?

(च) इस गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट करें।

(छ) उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक का नाम आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी।

(ख) लेखक के विचार में शोक की बात यह है कि आज के युग में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो स्वयं तो शिक्षा प्राप्त करते हैं और स्त्रियों का पढ़ना या पढ़ाना उचित नहीं समझते। ऐसे लोगों का विचार है कि स्त्रियाँ पढ़-लिखकर बिगड़ जाती हैं तथा परिवार के सुख का नाश हो जाता है।

(ग) ‘गृह-सुख के नाश’ से अभिप्राय है कि घर के काम-काज में रुचि न लेना तथा परिवार की देखभाल न करना। घर में आए मेहमान का आदर न करना। किसी को अपने बराबर न समझना तथा सदैव अहंकार की बातें करना। ऐसा करने से घर की सुख-शांति नष्ट हो जाती है।

(घ) लेखक ने ‘ऐसे-वैसे’ उन लोगों को कहा है जो स्वयं खूब पढ़े-लिखे हैं। वे अच्छे-अच्छे स्कूल-कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, किंतु नारी-शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं। वे स्वयं शिक्षित होने का लाभ उठाकर स्त्रियों पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें अशिक्षित रखना चाहते हैं।

(ङ) इस गद्यांश में लेखक ने अध्यापकों, समाज-सुधारकों, धर्माचार्यों, उपदेशकों आदि के पेशों की ओर संकेत किया है। अध्यापक स्वयं शिक्षित होकर दूसरों को शिक्षित करने का कार्य करता है। समाज-सुधारक समाज में फैली बुराइयों को दूर करके समाज को अच्छा बनाता है तथा लोगों को सद्मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। धर्माचार्य भी धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। ऐसे लोग सुयोग्य होते हुए भी स्त्री-शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं। वे स्त्रियों को अनपढ़ बनाए रखने के पक्ष में हैं। लेखक ने इन्हीं लोगों को ‘ऐसे-वैसे’ की संज्ञा दी है तथा इन पर करारा व्यंग्य किया है।

(च) इस गद्यांश का मूल भाव स्त्री-शिक्षा के विरोधियों पर व्यंग्य करना है तथा स्त्री-शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रेरणा देना है। क्योंकि स्त्री-शिक्षा से समाज का समुचित विकास हो सकता है।

(छ) आशय/व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने उन लोगों की स्त्री-शिक्षा संबंधी सोच का उल्लेख किया है जो न केवल स्वयं शिक्षित हैं, अपितु वे दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। ऐसे लोग स्त्री-शिक्षा को उसके गृह-सुख का नाश बताते हैं। उनका विचार है कि शिक्षा प्राप्त करने से स्त्री के सुख नष्ट हो जाएँगे। यह विचार उन लोगों का है जो स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। वे धर्मशास्त्र, संस्कृत के ग्रंथों एवं साहित्य को भी पढ़ चुके हैं तथा अनपढ़ों को पढ़ाते हैं। वे बुरे मार्ग पर चलने वालों को सद्मार्ग पर चलाते हैं। अधर्मियों को धर्म की शिक्षा देते हैं। ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग्य किया है तथा स्त्री-शिक्षा का पक्ष लिया है।

(2) पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। और, उल्लेख उसका कहीं रहा हो, पर नष्ट हो गया हो तो? पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र! बड़े-बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए, जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ! पुराणादि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गँवार बताते हैं! इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी!

[पृष्ठ 106-107]

प्रश्न

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) पुराने जमाने में क्या उड़ते थे?

(ग) लोग द्वीपांतरों को कैसे जाते थे?

(घ) भारत की प्राचीन स्त्रियों को अनपढ़ व गँवार कौन बताते हैं?

(ङ) वेदों में स्त्री-शिक्षा के प्रमाण किस रूप में प्राप्त होते हैं?

(च) स्त्री-शिक्षा को कौन पाप समझता है और क्यों?

(छ) लेखक किस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता पर न्योछावर हो जाता है और क्यों?

(ज) उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक का नाम-आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी।

(ख) पुराने जमाने में विमान उड़ाते थे।

(ग) बड़े-बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग दीपांतरों पर जाते थे।

(घ) कुछ लोग भारत की प्राचीन स्त्रियों को अनपढ़ व गँवार बताते हैं।

(ङ) वेदों में स्त्री-शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण उपलब्ध है कि कितने ही वेदों की रचना स्त्रियों ने की है। इनमें एक देवी हैं विश्ववरा जिसने वेदों की रचना की है। इससे प्रमाणित होता है कि वेदों में स्त्री-शिक्षा के प्रमाण विद्यमान हैं।

(च) जो लोग स्त्री-शिक्षा का विरोध करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा देना उचित नहीं है, स्त्रियों को शिक्षित करने से घर का सुख-चैन चला जाता है। ऐसे लोग ही स्त्री-शिक्षा को पाप समझते हैं क्योंकि इन लोगों के विचार संकीर्ण एवं स्त्री विरोधी होते हैं।

(छ) लेखक तर्क देने वाले और न्याय करने वालों पर व्यंग्य करता हुआ ये शब्द कहता है। ये लोग बिना प्रमाण के विमान का होना तो स्वीकार कर सकते हैं, किंतु स्त्री-शिक्षा के होने को स्वीकार नहीं कर सकते। लेखक ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहता . है कि इनके तर्क एवं न्याय दोनों ही व्यर्थ हैं।

(ज) आशय/व्याख्या-प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पुराने समय के स्त्री-शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उस समय ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था, जिसमें स्त्रियों को शिक्षा दी जाती हो। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों की नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रमाण नहीं मिलते। इस संबंध में लेखक ने सुंदर तर्क प्रस्तुत किया है कि हो सकता है कि शिक्षा प्रणाली के नियम तो हों किंतु नष्ट हो गए हों। जिस प्रकार विमान उड़ने का वर्णन तो मिलता है किंतु विमान बनाने या विमान विद्या के कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं है। पुराणादि ग्रंथों में जहाज़ों द्वारा की गई यात्रा का वर्णन तो बड़े गर्व से किया जाता है, किंतु जहाज़-निर्माण के नियम कहीं नहीं मिलते। पुराने ग्रंथों में कुछ महान् पंडितों के नामोल्लेख मात्र को देखकर भी लोग उस समय की स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़, गँवार बताते हैं। लेखक ने ऐसे तर्कों पर करारा व्यंग्य किया है। ये सब स्त्री-शिक्षा के विरोधी लोगों के कुतर्क हैं।

(3) अत्रि की पत्नी पत्नी-धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े-बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे! गज़ब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी! यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घुट ! ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। [पृष्ठ 107]

प्रश्न

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) प्राचीनकाल में स्त्रियों ने किस प्रकार अपने ज्ञान का प्रभाव जमाया था?

(ग) लेखक ने ‘भयंकर बात’ और ‘पापी पढ़ने का अपराध’ किसे और क्यों कहा है?

(घ) “यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है”-इस पंक्ति में निहित व्यंग्य पर प्रकाश डालिए।

(ङ) किस बात को लेकर हम स्त्रियों एवं पुरुषों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं?

(च) इस गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।

(छ) उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक का नाम आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी।

(ख) प्राचीनकाल में स्त्रियों ने अपने ज्ञान, तर्क एवं उपदेश की क्षमता-शक्ति के बल पर समाज में प्रभाव बढ़ाया था। अत्रि ऋषि की पत्नी ने पत्नी-धर्म पर घंटों व्याख्यान दिया था। गार्गी ने बड़े-बड़े ब्रह्मवादी चिंतकों को शास्त्रार्थ में चित्त कर दिया था। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में निरुत्तर कर दिया था।

(ग) लेखक ने व्यंग्य में स्त्रियों द्वारा महान् एवं आदरणीय पुरुषों को हराने को ‘भयंकर बात’ कही है। भयंकर बात इसलिए भी है कि पुरुषों को अपने ज्ञान एवं विद्या पर अत्यधिक घमंड था और वे अपने-आपको अजेय समझते थे। ‘पापी पढ़ने का अपराध’ कहकर उन पुरुषों पर चोट की गई है जो स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। वे स्त्रियों के बढ़ते प्रभाव को सहन नहीं कर सकते।

(घ) लेखक ने उन पुरुषों को दोषी ठहराया है जो स्त्रियों के पढ़ने-लिखने का विरोध करते हैं। यदि स्त्रियाँ तर्क के क्षेत्र में पुरुषों को हरा देती हैं तो ऐसे लोग इसे स्त्री-शिक्षा का ही दुराचार मानते हैं अर्थात् न स्त्री-शिक्षा होती न पुरुषों को नारियों के सामने हारना पड़ता। वास्तव में यह पंक्ति अहंकारी पुरुषों की अहंकार की मनोवृत्ति पर करारा व्यंग्य है।

(ङ) हम स्त्रियों एवं पुरुषों में शिक्षा को लेकर अलग-अलग व्यवहार करते हैं। हम पुरुषों के लिए शिक्षा को अनिवार्य समझते हैं, जबकि स्त्रियों के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि कोई भी स्त्री पुरुष को शिक्षा के क्षेत्र में परास्त न करे। इससे पुरुषों के खोखले अहं को ठेस पहुँचती है।

(च) इस गद्यांश का मूल भाव है कि हमें स्त्री-शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें स्त्री-शिक्षा का भी वैसा ही पक्ष लेना चाहिए जैसा कि हम पुरुषों का लेते हैं। यदि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाएँगे तो वे भी समाज के विकास में सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

(छ) आशय-कुछ लोगों का मत है कि प्राचीनकाल में भारतीय स्त्रियाँ अनपढ़ और मूर्ख थीं। लेखक ने उन लोगों के इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि अत्रि ऋषि की पत्नी ने पत्नी-धर्म पर पांडित्यपूर्ण व्याख्यान दिया। गार्गी ने भी बड़े-बड़े ब्रह्मवादी पंडितों को ज्ञान के क्षेत्र में पछाड़ दिया। मंडन मिश्र की पत्नी भी बहुत विदुषी थी। उसने ज्ञान के क्षेत्र में शंकराचार्य को हरा दिया था। इससे बढ़कर भारतीय स्त्रियों के ज्ञानवान होने के क्या प्रमाण हो सकते हैं। स्त्री-शिक्षा विरोधी इस बात को भी शिक्षा का कुफल कहते हैं। स्त्री-शिक्षा के विरोधियों का कथन है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना ज़हर के समान है और पुरुषों के लिए अमृत। ऐसे उदाहरण देकर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। इससे देश का गौरव नहीं बढ़ सकता। देश एवं समाज की उन्नति के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अति अनिवार्य है।

(4) स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियाँ करना, घूस लेना ये सब यदि पढ़ने-लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलिज, स्कूल और पाठशालाएँ बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बातव्यथितों और ग्रहास्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन-सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि-“आर्य पुत्र, शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व-विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं!” पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य-स्वभाव का किंचित् भी ज्ञान नहीं रखते। [पृष्ठ 108]

प्रश्न

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) लेखक ने स्त्रियों द्वारा किए गए किस अनर्थ की चर्चा की है? क्या यह वास्तव में अनर्थ है?

(ग) पुरुष पढ़-लिखकर भी क्या कुकर्म करता है? क्या यह उसकी शिक्षा का दोष है?

(घ) मनुष्य को शिक्षा किस मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है?

(ङ) लेखक स्कूल-कॉलेज बंद करने की बात क्यों कहता है?

(च) लेखक ने स्त्रियों को पढ़ा-लिखा होने को अनर्थ का कारण मानने वालों को क्या और क्यों कहा है?

(छ) उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक का नाम आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी

(ख) लेखक ने पढ़ी-लिखी स्त्रियों द्वारा अपनी विद्वता से शास्त्रार्थ में बड़े-बड़े विद्वानों को पराजित करने तथा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करने की चर्चा की है, जिसे पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों द्वारा किया गया अनर्थ मानता है और उन्हें अनपढ़ बनाए रखना चाहता है। वास्तव में यह अनर्थ नहीं है। यह पुरुष समाज द्वारा स्त्रियों पर बलात किया जाने वाला अनर्थ है।

(ग) पुरुष पढ़-लिखकर भी चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि कुकर्म करता है जो उसकी पढ़ाई-लिखाई का दोष नहीं होता है। वह यह सब बुरे कार्य अपनी संगति अथवा संस्कारों के कारण करता है। इसलिए पढ़ाई-लिखाई को कुकर्मों को प्रेरित करने वाली नहीं मानना चाहिए।

(घ) शिक्षा सदा ही मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वह मनुष्य को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाती है। शिक्षा मनुष्य में अच्छे-बुरे की पहचान करने की शक्ति भी उत्पन्न करती है। मनुष्य शिक्षा प्राप्त करके जीवन में विकास करने के सद्प्रयास करता है। शिक्षा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास भी करती है। इसलिए शिक्षा को अनर्थ कारक कहना अनुचित है।

(ङ) लेखक का तर्क है कि जब बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, घूस लेना, व्यभिचार करना सब पढ़ने-लिखने का परिणाम है तो फिर ये स्कूल-कॉलेज किसलिए खोल रखे हैं। यदि शिक्षा से व्यक्ति दुष्कर्म ही करेगा तो फिर इन स्कूल-कॉलेजों को बंद करना ही उचित होगा।

(च) लेखक ने पढ़ी-लिखी स्त्रियों को अनर्थ करने वाली स्त्रियाँ कहने वाले पुरुषों को पागल, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त, अंधविश्वासी आदि कहा है। ये लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए स्त्रियों को अनपढ़ ही बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग यह नहीं चाहते कि स्त्रियाँ अपना भला-बुरा सोचने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सकें।

(छ) आशय/व्याख्या-इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि स्त्रियों ने अपनी विद्वत्ता से शास्त्रार्थ में बड़े-बड़े विद्वानों को हरा दिया और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष किया। किंतु पुरुष-प्रधान इस समाज के कुछ लोग उनके इस प्रयास को अनर्थ कहते हैं तथा वे उन्हें मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। यदि इन सभी बातों को विद्या-प्राप्ति या शिक्षा का परिणाम समझते हैं तो फिर पुरुष भी शिक्षा से बम बनाना, नर-हत्या करना, डाके डालना, चोरी करना, रिश्वत लेना आदि सीखता है तो उसे भी अनपढ़ ही रहना चाहिए। शिक्षा-प्राप्ति के सभी साधन समाप्त कर देने चाहिएँ। किंतु ऐसी बुरी दलीलें देने वाले कम ही लोग मिलेंगे। लेखक शकुंतला का उदाहरण देते हुए स्त्री-शिक्षा और स्त्री-अस्तित्व के संघर्ष का पक्ष लेते हुए कहता है कि शकुंतला ने दुष्यंत से यह पूछकर कोई बुराई नहीं की कि उसने उससे गांधर्व-विवाह किया था और वह उस विवाह से मुकर गया है। पत्नी पर घोर अत्याचार करने वाले पुरुष का पक्ष लेना अमानवीय है। ऐसे लोग नहीं चाहते कि स्त्रियाँ शिक्षित हों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें।

(5) जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जान-बूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है-समाज की उन्नति में बाधा डालना है।

‘शिक्षा’ बहुत व्यापक शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना-लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए, खुद पढ़ने-लिखने को दोष न देना चाहिए। [पृष्ठ 109]

प्रश्न

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) स्त्री-शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे?

(ग) ‘निरक्षर स्त्री समाज की उन्नति में बाधा है’ इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए।

(घ) वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संशोधन करने का अवसर आपको मिले तो क्या करना चाहेंगे?

(ङ) शिक्षा का क्या अर्थ है?

(च) लेखक स्त्री-शिक्षा के विरोधियों से क्या कहना चाहता है?

(छ) उपर्युक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक का नाम आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी।

(ख) लेखक कहता है कि यदि कुछ लोग यह सोचते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थीं तो वे सच्चाई से दूर हैं। स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। यह विचार गलत है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, बल्कि स्त्री को पढ़ाने से समाज शिक्षित होता है। लेखक इस विषय पर लोगों के कुतर्कों को महत्त्व नहीं देता।

(ग) यदि समाज में निरक्षर स्त्री होगी तो अवश्य ही समाज का विकास बाधित होगा। कोई भी स्त्री यदि पढ़ी-लिखी है तो वह अपने बच्चों तथा परिवार को अच्छी शिक्षा तथा अच्छे संस्कार देगी। यदि एक परिवार का सर्वांगीण विकास चाहिए तो स्त्री को अवश्य पढ़ाएँ।

(घ) संशोधित शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें रटने पर नहीं, बल्कि समझने पर जोर दिया गया हो। शिक्षा ऐसी हो जिसे व्यवहार में लाया जा सके। बच्चों के लिए शिक्षा भार न बनकर सीखने का माध्यम बने और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

(ङ) शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, अपितु शिक्षा का बहुत व्यापक अर्थ है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, वह शिक्षा कहलाती है। सीखने योग्य अनेक विषय हो सकते हैं जिनमें पढ़ना-लिखना भी एक विषय है।

(च) लेखक स्त्री-शिक्षा के विरोधियों से कहना चाहता है कि यदि आवश्यक है तो शिक्षा प्रणाली में संशोधन कर दीजिए। उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर बैठकर विचार किया जा सकता है, किंतु यह मत कहिए कि स्त्रियों का पढ़ना-लिखना अनर्थकारी है।

(छ) आशय/व्याख्या-उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जो लोग यह कहते हैं कि पुराने समय में स्त्रियाँ पढ़ती नहीं थीं अथवा उनको पढ़ने की मनाही थी तो ऐसे लोग इतिहास से अनभिज्ञ हैं या फिर जान-बूझकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे समाज में स्त्रियों के प्रति भ्रांति फैलाते हैं। स्त्रियों को अनपढ़ रखना समाज के विकास में बाधा डालना है। फिर ‘शिक्षा’ शब्द का अर्थ ही बहुत विस्तृत है। उसमें सीखने के अनेक विषय हैं। पढ़ना-लिखना भी उसी में आता है। लेखक के अनुसार इस देश की शिक्षा-प्रणाली अच्छी नहीं है। इसमें सुधार करना चाहिए। किंतु यह नहीं कहना चाहिए कि स्त्रियों का पढ़ना-लिखना अनर्थकारी है। स्त्रियाँ भी समाज का अभिन्न अंग हैं। यदि स्त्रियाँ शिक्षित नहीं होंगी तो समाज का एक भाग अशिक्षित रह जाएगा और समाज का विकास समुचित रूप से नहीं हो सकेगा।

स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन Summary in Hindi

स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेखक-परिचय

प्रश्न-

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

1. जीवन-परिचय-आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का आधुनिक साहित्य के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन् 1864 में रायबरेली के दौलतपुर गाँव में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई। आपने स्कूली शिक्षा मैट्रिक तक ही प्राप्त की थी, किंतु आपने अध्यवसाय, विपुल जिज्ञासा, प्रेरित अनवरत अध्ययन और चिंतन-मनन की अपनी प्रवृत्ति के कारण हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, उर्दू, बाँग्ला, गुजराती आदि अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने इसी गुण के कारण आप अपने युग के अग्रणी साहित्यकार रहे। आप भाषा के महापंडित थे। आपने कई वर्षों तक रेलवे विभाग में नौकरी की। आपने 1903 ई० में ‘सरस्वती’ पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। हिंदी जगत् के लिए यह एक महान् घटना थी। सन् 1920 तक इस पत्रिका का संपादन करते हुए आपने हिंदी में खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित एवं परिष्कृत करके उसे व्याकरण-सम्मत बनाया। आप जीवन-पर्यंत साहित्य-साधना में लगे रहे। सन् 1938 में आपका देहांत हो गया।

2. प्रमुख रचनाएँ-आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने लगभग 80 रचनाएँ लिखीं, जिनमें से 14 अनूदित और 66 मौलिक रचनाएँ हैं। केवल गद्य पर इनकी अनूदित और मौलिक रचनाओं की संख्या 64 है। इनके प्रमुख निबंध-संग्रह निम्नलिखित हैं

‘संकलन’, ‘रसज्ञ रंजन’, ‘लेखांजलि’, ‘संचयन’, ‘विचार-विमर्श’, ‘साहित्य-सीकर’, ‘साहित्य-संदर्भ’, ‘समालोचना समुच्चय’ आदि।

3. साहित्यिक विशेषताएँ-आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी युग- प्रवर्तक एवं युग-निर्माता पहले हैं, साहित्यकार बाद में इसलिए उनके निबंधों में भारतेंदु अथवा बाद के निबंधकारों की भाँति वैयक्तिकता, रोचकता एवं सजीवता उपलब्ध नहीं होती। वस्तुतः द्विवेदी जी ने ‘सरस्वती’ के माध्यम से धर्म, साहित्य, समाज, विज्ञान, राजनीति आदि विषयों पर जमकर निबंध लिखे। उन्होंने भाषा संस्कार और पुनरुत्थान का महान् कार्य किया। बेकन उनके आदर्श निबंधकार थे। इसलिए उन्होंने उनके अनेक निबंधों का हिंदी में अनुवाद भी किया। बेकन की भाँति ही महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों की अधिकता सर्वत्र देखी जा सकती है।

4. भाषा-शैली-आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भाषा सुधार का महान् कार्य किया। उनके निबंधों में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। वे विषयानुकूल, व्याकरण सम्मत एवं सरल भाषा के प्रयोग के पक्ष में थे। उनके निबंधों में विभिन्न शैलियों का प्रयोग हुआ है। उनके साहित्य की भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है।

स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का सार

प्रश्न-

‘स्त्री-शिक्षा के विरोधी कृतों का खंडन’ शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर-

प्रस्तुत निबंध में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया है जो स्त्री-शिक्षा को व्यर्थ एवं समाज के विघटन का कारण मानते थे। इसके साथ ही लेखक ने सड़ी-गली परंपराओं को त्याग देने की प्रेरणा भी दी है। निबंध का सार इस प्रकार है-

लेखक को इस बात का बेहद दुःख है कि पढ़े-लिखे लोग भी स्त्री-शिक्षा का विरोध करते थे। बड़े-बड़े धर्मगुरु व अध्यापक भी स्त्री-शिक्षा के विपक्ष में तर्क देते थे। उनका तर्क है कि पुराने संस्कृत नाटकों में स्त्री-पात्र अनपढ़ों की भाषा में बात करते थे। इससे पता चलता है कि पुराने समय में स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। स्त्री-शिक्षा से समाज में अनर्थ होते हैं। वे शकुंतला का उदाहरण भी देते हैं कि शकुंतला ने गँवारों की भाषा में श्लोक रचा था। इससे पता चलता है कि स्त्रियों के लिए कुछ भी पढ़ना उचित नहीं था।

लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनकी अनपढ़ता का प्रमाण नहीं है। संस्कृत न बोल पाना भी अनपढ़, गँवार होने का प्रतीक नहीं है। बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। इन धर्मों के उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिए जाते थे। अतः स्पष्ट है कि प्राकृत बोलना या प्रयोग करना अनपढ़ता का प्रतीक नहीं हो सकता। जैसे हिंदी, बाँग्ला आदि भाषाएँ आज की प्राकृत हैं, वैसे ही शौरसेनी, मागधी, पाली आदि उस समय की प्राकृत भाषाएँ थीं। नाटकों में कुछ ही लोगों द्वारा संस्कृत बोलने का प्रावधान किया गया था क्योंकि सब संस्कृत नहीं बोल सकते थे।

लेखक का कथन है कि प्राचीनकाल में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, किंतु वे प्रमाण आज नष्ट हो चुके हैं। किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने समय में जहाज़ और विमान थे किंतु उनको बनाने की विद्या सिखाने के प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी हम उनके होने की बात को बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। लेकिन न जाने इसी तर्क पर हम स्त्रियों का शिक्षित होना क्यों नहीं मानते? ईश्वर ने अनेक वेद मंत्र उनके मुख से कहलवाए हैं। बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों की अनेक पद्य-रचनाएँ उपलब्ध हैं। इतना कुछ होने पर भी हम उन्हें अनपढ़ कहने पर तुले हुए हैं। . लेखक ने अनेक ज्ञानवान स्त्रियों के प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि स्त्रियाँ भी शिक्षित थीं। अत्रि की पत्नी गार्गी और मंडन मिश्र की पत्नी का तर्क ज्ञान पूजनीय पुरुषों को भी परास्त करता है। क्या यह दुराचार है। उधर एम.ए., बी.ए. करके पत्नियों को मारना व पीटना पुरुषों का सदाचार है। पुरुषों के लिए शिक्षा अमृत और स्त्रियों के लिए जहर, क्या इस बात को संगत कह सकते हैं।

यदि यह भी मान लिया जाए कि पुराने ज़माने में स्त्रियाँ अशिक्षित थीं किंतु वर्तमान युग में स्त्रियों का शिक्षित होना अति अनिवार्य है। अतः हमें स्त्रियों को अनपढ़ रखने की चाल को छोड़ देना चाहिए। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में पुराने समय में स्त्रियों के शिक्षित होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। रुक्मिणी की हरण कथा इस बात का प्रमाण है। रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को प्रेम-पत्र लिखा था। वह प्राकृत में नहीं हो सकता।

लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि यदि नारी-शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों की हिंसा और पापाचार भी पढ़ाई या शिक्षा का परिणाम है। इस प्रकार तो सभी स्कूल-कॉलेज बंद हो जाने चाहिएँ। शकुंतला ने ऐसी कौन-सी दलील दे दी थी, जिससे दुष्यंत का अपमान हुआ हो। यदि वह उससे विवाह करके उसे भुला देता है तो क्या वह उसका सम्मान करती? इसी प्रकार राम ने भी सीता की अग्नि-परीक्षा भी ले ली थी और फिर किसी के बहकावे में आकर उसे पुनः त्याग दिया था। यहाँ सीता का राम के प्रति क्रोध करना उसके गँवार होने की निशानी नहीं, उसका ऐसा करना स्वाभाविक है।

लेखक के अनुसार शिक्षा कभी-भी अनर्थकारी नहीं हो सकती। अनर्थ तो पुरुष भी करते हैं। अनपढ़ों और अशिक्षितों से भी अनर्थ होते हैं। जो लोग स्त्री-शिक्षा का विरोध करते हैं, वे अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। ऐसे लोग तो दंडनीय हैं तथा समाज की उन्नति में बाधा डालने के लिए अपराधी भी। वस्तुतः शिक्षा बहुत व्यापक हैं उसमें सीखने योग्य विविध विषय हो सकते हैं। यदि आज की शिक्षा दोषपूर्ण है और स्त्रियों को सिखाने योग्य कुछ नहीं है तो उसमें सुधार होना चाहिए। पुरुषों की शिक्षा में भी दोष हैं, किंतु इस कारण स्कूल-कॉलेज बंद नहीं किए जा सकते। इस संदर्भ में लेखक का निवेदन है कि यदि शिक्षा में दोष है तो उस पर बहस होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। किंतु इसे हमें अनर्थकारी, विनाशकारी या फिर मिथ्या नहीं कहना चाहिए।

कठिन शब्दों के अर्थ

(पृष्ठ-105) कुतर्क = गलत तर्क। शोक = दुःख। गृह-सुख = घर के सुख या घर की शांति। सुशिक्षित = अच्छे पढ़े-लिखे लोग। परिचय = जानकारी। पेशा = व्यवसाय। कुशिक्षित = गलत सीख वाले। कुमार्गगामी = गलत या बुरे मार्ग पर चलने वाले। सुमार्गगामी = अच्छे रास्ते पर चलने वाले। अधार्मिक = जिसका धर्म से संबंध न हो। दलील = तर्क। धर्मत्व = धर्म का सार। प्रमाणित = सिद्ध। चाल = रीति। अनर्थ = बुरा। गँवार = मूर्ख, अनपढ़। कटु = कड़वा। दुष्परिणाम = बुरा नतीजा।

(पृष्ठ-106) प्राकृत = प्राचीन भाषा का नाम। उत्तररामचरित = संस्कृत के कवि भवभूति द्वारा रचित नाटक। वेदांतवादिनी = वेदांत पर बोलने वाली। प्रचलित = प्रसिद्ध, व्यवहार में लाई जाने वाली। धर्मोपदेश = धर्म की बातें बताना। पंडित = विद्वान्। एकमात्र = केवल एक। सर्वसाधारण = जनसामान्य। नाट्यशास्त्र = नाटक कला से संबंधित ग्रंथ। विमान = हवाई जहाज़। द्वीपांतर = एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। हवाला = संदर्भ। अस्तित्व = जीवन होना।

(पृष्ठ-107) तर्कशास्त्रज्ञता = तर्कशास्त्र की जानकारी। तत्कालीन = उसी समय का। न्यायशीलता = न्याय के अनुकूल व्यवहार करना । ईश्वर-कृत = ईश्वर के द्वारा किया हुआ। ककहरा = क.ख.ग. आदि का ज्ञान। पुरुष-कवि = कविता लिखने वाले पुरुष। आदृत ‘= आदर-प्राप्त, सम्मानित। शाङ्गधर-पद्धति = छंद शास्त्र लिखने वाले शाङ्गधर नामक कवि के अनुसार। पद्यरचना = कविता लिखना। उद्धृत = ली गई, संकलित। कुमारिका = कुमारी, बालिका। विज्ञ = ज्ञानी, जानकार। पत्नी-धर्म = पत्नी का कर्तव्य । ब्रह्मवादी = वेद पढ़ने-पढ़ाने वाला। सहधर्मचारिणी = पत्नी। छक्के छुड़ाना = बुरी तरह हराना।

भयंकर = भयानक। दुराचार = निंदनीय व्यवहार। कालकूट = ज़हर । पीयूष = अमृत। दृष्टांत = उदाहरण। विपक्षी = विरोधी। उत्तरार्द्ध = पीछे वाला आधा भाग। हरण = चुराना। एकांत = अकेला। पांडित्य = विद्वता, ज्ञान। अल्पज्ञ = कम जानने वाला। सनातन-धर्मावलंबी = सनातन धर्म को मानने वाला। अपेक्षा = तुलना में। दशा = हालत।

(पृष्ठ-108) प्राक्कालीन = पुराने समय की। घूस = रिश्वत । विक्षिप्त = पागल। बात व्यथित = बातों से दुःखी होने वाला। ग्रहग्रस्त = पाप ग्रह से प्रभावित । अस्वाभाविक = जो स्वाभाविक न हो। गांधर्व-विवाह = प्रेम-विवाह। प्रत्यक्ष मूर्ति = साक्षात् रूप। घोर = भयंकर। किंचित् = ज़रा। साध्वी = सीधी, पतिव्रता। दुर्वाक्य = निंदा करने वाला वचन। परित्यक्त = पूरी तरह छोड़ दिया गया। मिथ्यावाद = झूठी बात। अनुरूप = अनुसार। विद्वता = पंडित होना, बुद्धिमानी। महत्ता = महत्त्व। महाब्रह्मज्ञानी = ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले महान् पुरुष। मन्वादि = मनु आदि। महर्षि = महान् ऋषि। धर्मशास्त्रज्ञता = धर्म-शास्त्र को जानना। नीतिज्ञ = नीति को जानने वाला। क्षमाशील = क्षमा करने वाला।

(पृष्ठ-109) अकुलीनता = बुरे कुल से होना। हरगिज़ = किसी भी स्थिति में। पापाचार = पापपूर्ण व्यवहार। चाल-चलन = व्यवहार, चरित्र। मुमानियत = मनाही, पाबंदी। अभिज्ञता = जानकारी, ज्ञान। दंडनीय = दंड देने योग्य। निरक्षर = अनपढ़। अपकार = बुरा। बाधा = रुकावट। व्यापक = विस्तार वाला। संशोधन = सुधार। राय = मत, विचार। अनर्थकर = बुरा करने वाला। उत्पादक = बनाने वाला। मिथ्या = झूठ। सोलहों आने = पूर्ण रूप से।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()