Haryana State Board HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 1 समय की शुरुआत से Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class History Important Questions Chapter 1 समय की शुरुआत से

निबंधात्मक उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

मानव प्राणियों की उत्पत्ति के संबंध में आप क्या जानते हैं?

अथवा

मानव प्राणियों की उत्पत्ति के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दीजिए।

उत्तर:

मानव प्राणियों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई यह एक लंबी एवं जटिल कहानी है। इस संबंध में अनेक उत्तर अभी भी खोजे जाने वाले बाकी हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर मानव विकास के अनेक घटनाक्रमों को परिवर्तित करना पड़ा है। मानव विकास अनेक चरणों में हुआ है। निम्नलिखित चरण मानव के विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं

1. प्राइमेट:

प्राइमेट स्तनपायी (mammals) प्राणियों के एक विशाल समूह के अधीन एक उपसमूह (subgroup) है। इस उपसमूह में बंदर (monkeys), पूँछहीन बंदर (apes) एवं मानव (humans) सम्मिलित थे। उनके जिस्म पर बाल होते थे। उनका बच्चा जन्म लेने से पहले अपेक्षाकृत काफी समय तक माता के गर्भ में पलता था। उनकी माताओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन होते थे। इन प्राइमेट प्राणियों के दाँत विभिन्न प्रकार के होते थे। ऐसे प्राणी 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका एवं एशिया में पाए जाते थे।

2. होमिनॉइड:

होमिनॉइड समूह 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। यह प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह था। इसमें पूँछहीन बंदर सम्मिलित थे। इनका मस्तिष्क छोटा होता था। अतः उनमें सोचने की शक्ति कम थी। उनके चार पैर थे। वे चलते समय चारों पैरों का प्रयोग करते थे। उनके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैर लचकदार होते थे। वे सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते थे। होमिनॉइड बंदरों से कई प्रकार से भिन्न होते थे। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था। उनकी पूँछ भी नहीं होती थी। उनके बच्चों का विकास धीरे-धीरे होता था।

3. होमिनिड:

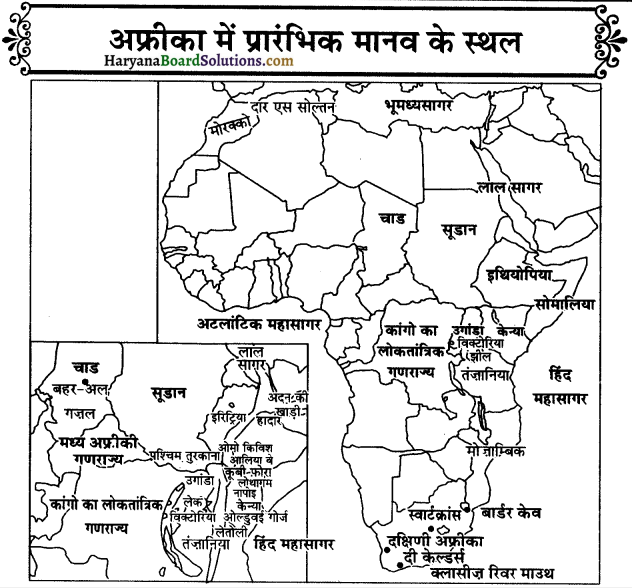

होमिनिड 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। इनके प्राचीनतम जीवाश्म हमें लेतोली (Laetoli) तंजानिया से एवं हादार (Hadar) इथियोपिया से प्राप्त हुए हैं। दो प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। प्रथम, अफ्रीकी वानरों के समूह का होमिनिडों के साथ बहुत गहरा संबंध है। दूसरा, होमिनिडों के सबसे प्राचीन जीवाश्म (fossils) पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं।

ये 56 लाख वर्ष पुराने हैं। अफ्रीका से बाहर जो जीवाश्म पाए गए हैं वे 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं हैं। होमिनिड, होमिनिडेइ (Hominidae) नामक परिवार के साथ संबंधित हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी (human beings) सम्मिलित हैं। इस समूह की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं-

- इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था।

- वे सीधे खड़े हो सकते थे।

- वे दो पैरों के बल चल सकते थे।

- उनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे।

वे इन हाथों की सहायता से औज़ार (tools) बना सकते थे और उनका प्रयोग कर सकते थे। होमिनिड आगे अनेक शाखाओं में विभाजित थे। इन्हें जीनस (genus) कहा जाता है। इन शाखाओं में आस्ट्रेलोपिथिकस और होमो सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है …

(क) आस्ट्रेलोपिथिकस:

आस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म 56 लाख वर्ष पुराने थे। जीवाश्म हमें तंजानिया के ओल्डवई गोर्ज (Olduvai Gorge) से प्राप्त हए हैं। होमो की तुलना में उनके मस्तिष्क का आकार छोटा था। उनके जबड़े अधिक भारी थे एवं दाँत भी ज्यादा. बड़े होते थे। आस्ट्रेलोपिथिकस बंदरों की अपेक्षा अधिक समझदार थे। वे दो पैरों पर खड़े हो सकते थे।

उनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी। इसका कारण यह था कि वे अभी अपना काफ़ी समय पेड़ों पर गुजारते थे। वे अपनी सुरक्षा के लिए औज़ारों का निर्माण करने लगे थे।

(ख) होमो :

होमो 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है। इसका भाव है आदमी। इसमें पुरुष एवं स्त्रियाँ दोनों सम्मिलित थे। आस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे एवं दाँत छोटे थे। वैज्ञानिकों ने होमो को निम्नलिखित तीन प्रमुख प्रजातियों में उनकी विशेषताओं के आधार पर बाँटा है–

1) होमो हैबिलिस :

होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं । उनका मस्तिष्क बड़ा था। वे आस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा अधिक समझदार थे। वे अपने हाथों का दक्षतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। वे प्रथम होमिनिड थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए।

2) होमो एरेक्टस :

होमो एरेक्टस वे मानव थे जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलना जानते थे। वे दौड़ सकते थे। वे अपने हाथों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर सकते थे। उन्होंने होमो हैबिलिस की अपेक्षा अधिक विकसित औजारों का निर्माण किया। उन्होंने भाषा का भी अधिक विकास कर लिया था। उन्होंने आग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इससे उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया।

3) होमो सैपियंस :

होमो सैपियंस से अभिप्राय है समझदार मानव। उसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। इस मानव का प्रादुर्भाव 1.95 लाख वर्ष पूर्व से 1.60 लाख वर्ष के दौरान हुआ। आधुनिक मानव की अनेक ऐसी विशेषताएँ थीं, जो उसे पहले के मानव से अलग करती हैं। उस मानव का मस्तिष्क अब तक के सभी मानवों में सबसे बड़ा था।

अत: वह सबसे समझदार था। इस कारण उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हए उसने गुफ़ाओं के अतिरिक्त अपने निवास के लिए झोपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। वह अब एक स्थायी रूप से निवास करने लगा था। उसने अब कृषि करनी आरंभ कर दी थी।

प्रश्न 2.

होमो से आपका क्या अभिप्राय है? होमो हैबिलिस, होमो एरेक्टस तथा होमो सैपियंस के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

होमो से अभिप्राय (Meaning of Homo) होमो 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। होमो लातीनी (Latin) भाषा का एक शब्द है। इसका भाव है आदमी। इसमें पुरुष एवं स्त्रियाँ दोनों सम्मिलित थे। आस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे एवं दाँत छोटे थे। वैज्ञानिकों ने होमो को अनेक प्रजातियों (species) में उनकी विशेषताओं के आधार पर बाँटा है। इनमें से प्रमुख प्रजातियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. होमो हैबिलिस :

होमो हैबिलिस औज़ार बनाने वाले (the tool makers) के नाम से जाने जाते हैं। उनके प्राचीनतम जीवाश्म 22 लाख वर्ष पूर्व से 18 लाख वर्ष पूर्व तक हैं। ये जीवाश्म हमें इथियोपिया में ओमो (Omo) एवं तंज़ानिया में ओल्डुवई गोर्ज (Olduvai Gorge) से प्राप्त हुए हैं। उनका मस्तिष्क बड़ा था। वे आस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा अधिक समझदार थे। वे अपने हाथों का दक्षता पूर्वक प्रयोग कर सकते थे।

वे प्रथम होमिनिड थे जिन्होंने पत्थर के औज़ार बनाए। ये औज़ार उनके लिए शिकार के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित हुए। शिकार करते समय उन्हें आपसी सहयोग की आवश्यकता होती थी। इससे भाषा का विकास संभव हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड मैक्नल बर्नस के अनुसार, “होमो हैबिलिस को स्पष्ट रूप से मानव जाति का मुखिया कहना उचित है।”

2. होमो एरेक्टस:

होमो एरेक्टस वे मानव थे जो सीधे खडे होकर पैरों के बल चलना जानते थे। वे दौड़ सकते थे। वे अपने हाथों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर सकते थे। होमो एरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ये जीवाश्म हमें अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं। इसके प्रसिद्ध केंद्र कूबी फ़ोरा (Koobi Fora), पश्चिमी तुर्काना (West Turkana), केन्या (Kenya), मोड़ जोकर्तो (Mod Jokerto), संगीरन (Sangiran) एवं जावा (Java) थे। अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म एशिया में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में अधिक प्राचीनकाल के हैं।

अत: संभव है कि होमो एरेक्टस पूर्वी अफ्रीका से चल कर दक्षिणी एवं उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एवं पूर्वोत्तर एशिया एवं संभवतः यूरोप में गए। होमो एरेक्टस का मस्तिष्क होमो हैबिलिस की अपेक्षा अधिक बड़ा था। अत: वे अधिक समझदार थे। उन्होंने होमो हैबिलिस की अपेक्षा अधिक विकसित औज़ारों का निर्माण किया। उन्होंने भाषा का भी अधिक विकास कर लिया था।

उन्होंने आग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इससे उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आग के संबंध में हमें प्रथम साक्ष्य केन्या के चेसोवांजा (Chesowanja) से प्राप्त हुआ है। निस्संदेह होमो एरेक्टस मानव विकास की कड़ी में एक मील पत्थर सिद्ध हुए। उनका लोप 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ।

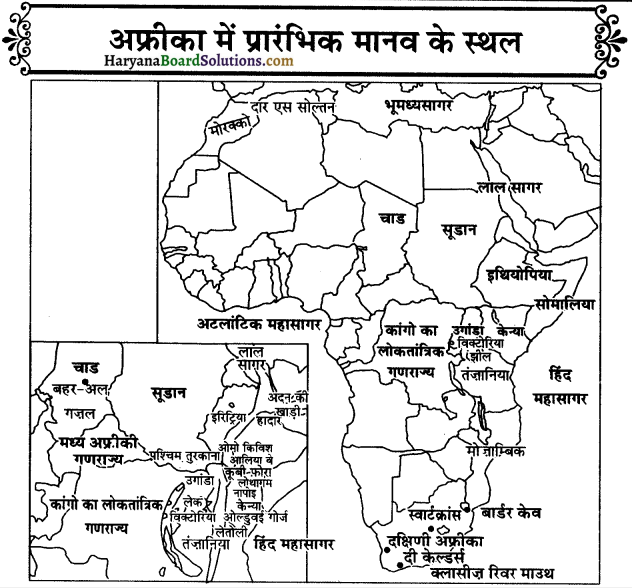

3. होमो सैपियंस :

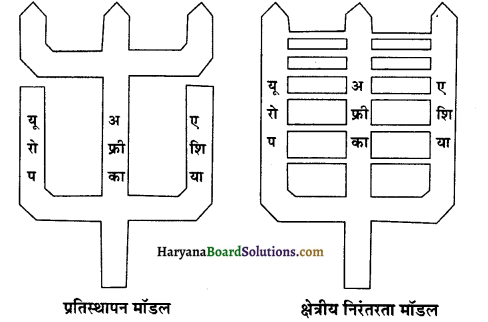

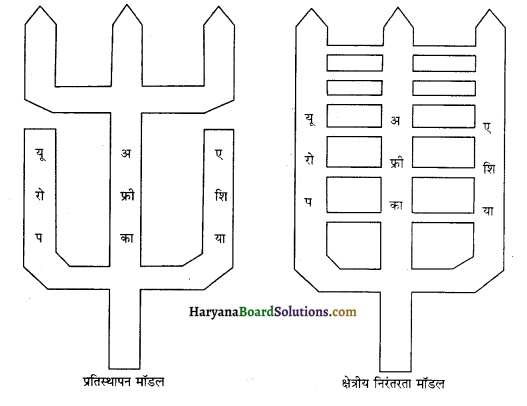

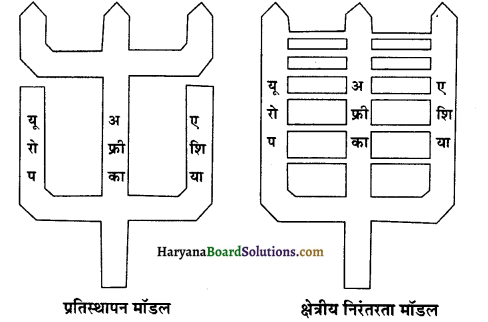

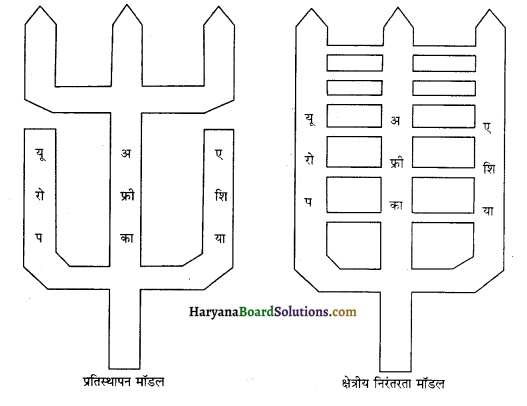

होमो सैपियंस से अभिप्राय है समझदार मानव (the wise man)। मानव (modern humans) के नाम से भी जाना जाता है। इस मानव का प्रादुर्भाव 1.95 लाख वर्ष से 1.60 लाख वर्ष पूर्व के दौरान हुआ। इस मानव के प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के विभिन्न भागों में मिले हैं। इनमें इथियोपिया का ओमो किबिश (Omo Kibish), दक्षिण अफ्रीका के बॉर्डर गुफ़ा (Border Cave), डाई केल्डर्स (Die Kelders) एवं कलासीज नदी का मुहाना (Klasies River Mouth) एवं मोरक्को का दार-एस सोल्तन (Dar-es-Solton) बहुत प्रसिद्ध हैं। इससे प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान् प्रतिस्थापन मॉडल (replacement model) का समर्थन करते हैं।

उनके अनुसार आधुनिक मानव का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। अपने पक्ष में वे यह तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक (anatomical) एवं जननिक (genetic) समरूपता पाई जाती है उसका कारण यह था कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात् अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। यहाँ से वे अन्य स्थानों को गए।

दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वान् क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल (regional continuity model) का समर्थन करते हैं। उनके विचारानुसार आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के विभिन्न भागों में हुई। अपने पक्ष में वे यह तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं वे इस कारण हैं कि उसका उद्भव विभिन्न भागों में हुआ। इस अंतर को स्पष्टतः आज भी देखा जा सकता है।

आधुनिक मानव की अनेक ऐसी विशेषताएँ थीं जो उसे पहले के मानव से अलग करती हैं। इस मानव का मस्तिष्क अब तक के सभी मानवों में सबसे बड़ा था। अतः वह सबसे समझदार था। इस कारण उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उसने गुफ़ाओं के अतिरिक्त अपने निवास के लिए झोंपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। वह अब एक स्थायी रूप से निवास करने लगा था। उसने अब कृषि करनी आरंभ कर दी थी। इससे उसे भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। उसने अब खाना पकाने की विधि की जानकारी प्राप्त कर ली थी।

उसने अब किसी प्राकृतिक संकट के समय भोजन का भंडारण (store) करना सीख लिया था। उसके हथियार बहुत उत्तम थे। उसने अनेक नए हथियारों का निर्माण भी कर लिया था। इससे वह जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा अधिक अच्छे ढंग से कर सका। उसने सूई का आविष्कार कर लिया था। अतः उसने सिले हुए वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए थे। उसने कला एवं भाषा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर ली थी। निस्संदेह आधुनिक मानव की उपलब्धियाँ महान् थीं। प्रसिद्ध इतिहासकार पी० एस० फ्राई का यह कहना ठीक है कि, “नए मानव की ये उपलब्धियाँ स्पष्ट करती हैं कि वह अपने पूर्वजों में सर्वश्रेष्ठ था।”

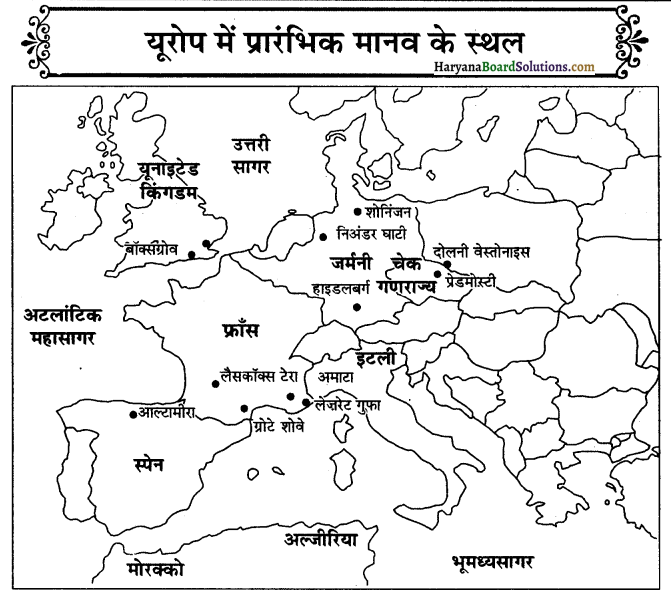

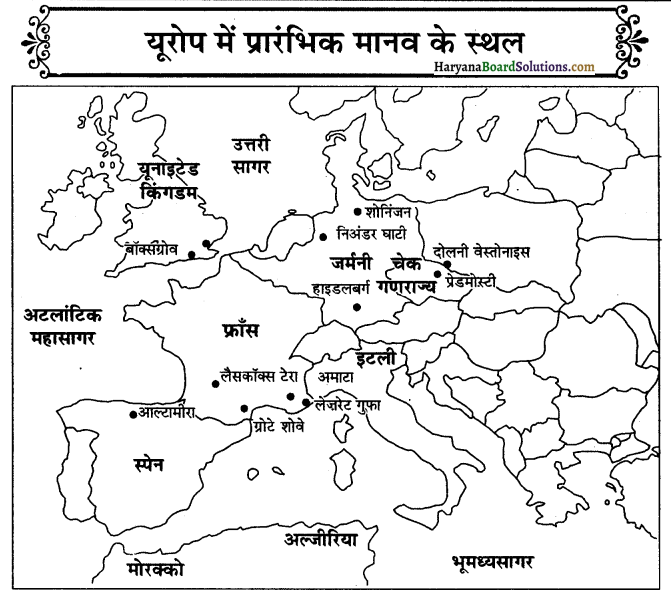

(क) होमो हाइडलवर्गेसिस :

उन्हें हाइडलबर्ग मानव के नाम से भी जाना जाता है। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनके प्राचीनतम जीवाश्म जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग से प्राप्त हुए हैं। ये जीवाश्म यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका में पाए गए हैं। हाइडलबर्ग मानव का मस्तिष्क काफ़ी बड़ा था। उसके अंग तथा हाथ बहुत भारी भरकम थे। उसके जबड़े बहुत भारी थे। उसके शरीर पर काफी बाल थे। वह संभवतः बोल सकता था किंतु भाषा का विकास नहीं कर पाया था। वे गुफ़ाओं में निवास करते थे।

(ख) होमो निअंडरथलैंसिस:

उन्हें निअंडरथल मानव के नाम से भी जाना जाता है। उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके प्राचीनतम जीवाश्म जर्मनी की निअंडर घाटी से प्राप्त हुए हैं। उनके जीवाश्म हमें यूरोप एवं पश्चिमी तथा मध्य एशिया के अनेक देशों से प्राप्त हुए हैं। यह मानव कद में छोटा था। उसका सिर बड़ा था। उसकी नाक चौड़ी थी। उसके कंधे चौड़े थे।

उसका मस्तिष्क कोष काफी बड़ा किंतु निम्नकोटि का था। वह गुफ़ाओं में रहता था। उसे अग्नि की जानकारी थी। उसके प्रमुख भोजन जंगली फल एवं शिकार थे। वे अपने शवों को बहत सम्मान के साथ दफनाते थे।

प्रश्न 3.

प्रारंभिक समाज में मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या थे?

अथवा

आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आदिकालीन मानव अनेक तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित थे

1. संग्रहण :

आदिकालीन मानव पूर्ण रूप से प्रकृति जीवी थे। वे कृषि से अपरिचित थे। इसके अतिरिक्त वे पशुपालन भी नहीं करते थे। अतः आरंभ में आदिकालीन मानव अपना भोजन संग्रहण द्वारा जुटाता था। वे पेड-पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे-बीज, गुठलियाँ (nuts), फल एवं कंदमूल (tubers) एकत्र करते थे। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

इस संबंध में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिले हैं। इसका कारण यह है कि हमें हड्डियों के जीवाश्म (fossil bones) तो काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं जबकि पौधों के जीवाश्म (fossilised plant remains) बहुत कम प्राप्त हुए हैं। संग्रहण द्वारा भोजन जुटाने का मुख्य कार्य स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा किया जाता था। पुरुष मुख्य रूप से शिकार के लिए बाहर जाते थे।

2. अपमार्जन:

(आदिकालीन मानव अपमार्जन द्वारा अथवा रसदखोरी द्वारा भी अपना भोजन जुटाता था। अपमार्जन (scavenging) से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। रसदखोरी (foraging) से अभिप्राय भोजन की तलाश करना है। आदिकालीन मानव उन जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे अथवा किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, की लाशों से माँस (meat) एवं मज्जा (marrow) प्राप्त करते थे। इनके अतिरिक्त वे छोटे-छोटे पक्षियों एवं उनके अंडों, सरीसृपों (reptiles), चूहों एवं अनेक प्रकार के कीड़े-मकोड़ों (insects) को खाते थे।

3. शिकार:

शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करना आदिकालीन मानव का एक प्रमुख स्रोत रहा है। शिकार प्रमुख तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता था। वे शिकार का पीछा करते हुए अपने निवास स्थान से काफी दूर तक निकल जाते थे। वे छोटे-मोटे पशुओं का शिकार स्वयं कर लेते थे। वे बड़े पशुओं का शिकार सम्मिलित रूप से करते थे। इसका कारण यह था कि बड़े पशुओं का अकेले शिकार करने में उनके स्वयं के मारे जाने की संभावना अधिक रहती थी।

वे जंगली घोड़ों, जंगली भैंसों जिन्हें बाइसन कहा जाता था, गैंडों, रीछों एवं विशालकाय जानवरों जिन्हें मैमथ कहा जाता था का शिकार करते थे। वे शिकार के लिए भालों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। बाद में आदिमानव ने शिकार के लिए कुत्तों का सहयोग लेना आरंभ कर दिया था।

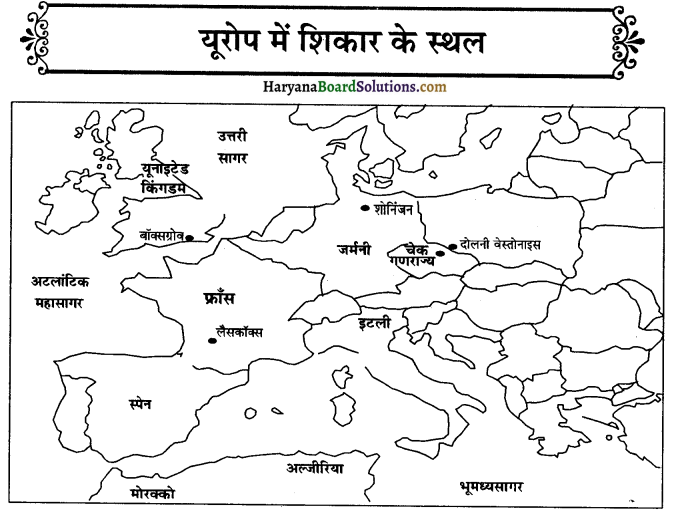

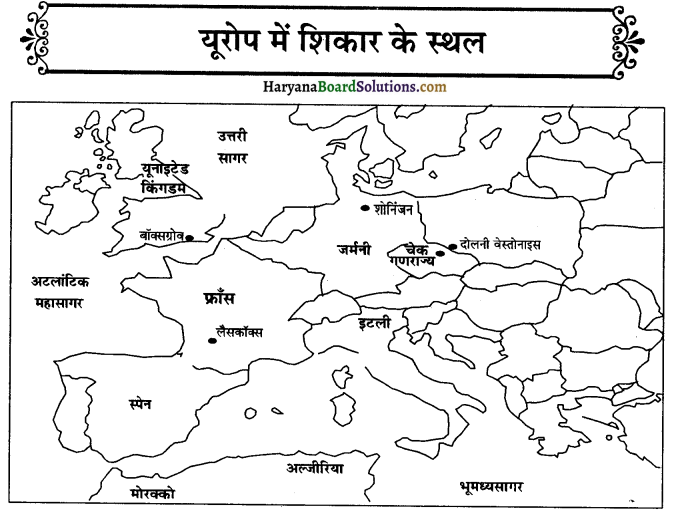

योजनाबद्ध ढंग से स्तनपायी जानवरों का शिकार एवं उनका वध करने की सबसे पुरानी उदाहरण हमें दो स्थलों है। दूसरी उदाहरण 4 लाख वर्ष पूर्व की है। यह जर्मनी में शोनिंजन (Schoningen) से संबंधित है। लगभग 35 हजार वर्ष पूर्व आदिमानव द्वारा योजनाबद्ध ढंग से शिकार करने के कुछ साक्ष्य हमें कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा ही एक स्थल चेक गणराज्य में नदी के पास स्थित दोलनी वेस्तोनाइस (Dolni Vestonice) था।

इस स्थान को बहुत सोच-समझकर चुना गया था। यहाँ अनेक जानवर पानी पीने के लिए आते थे। इसके अतिरिक्त घोड़े एवं रेडियर आदि जानवरों के झुंड पतझड़ एवं वसंत के मौसम में नदी के उस पार जाते थे। इस अवसर पर इन जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय के लोगों को जानवरों की आवाजाही की पूर्ण जानकारी होती थी।

आदिमानव द्वारा जिन जानवरों का शिकार करना होता था उन्हें घेरे में ले लेते थे। जब कोई विशालकाय पशु बीमार अथवा घायल अवस्था में मिल जाता था तो उसे पानी अथवा बर्फ में फंसा कर सुगमता से मार डालते थे। यदि जिस जानवर का शिकार किया गया हो वह छोटा हो तो उसे गुफ़ा में लाकर खाया जाता था। दूसरी ओर यदि वह जानवर विशालकाय हो तो उसके धड़ को वहीं खा लिया जाता था जबकि शेष भाग को काट कर गुफ़ा में लाया जाता था।

इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि हमें मृत पशुओं के लघु अंगों की हड्डियाँ गुफ़ाओं से प्रचुर मात्रा में मिली हैं जबकि उनकी रीढ़ की हड्डियाँ एवं पसलियाँ कम प्राप्त हुई हैं। आदिकालीन मानव मारे गए पशुओं की खाल को साफ करके धूप में सुखा लेता था तथा उससे पहनने एवं बिछाने का काम लेता था।

4. मछली पकड़ना (Fishing) मछली पकड़ना भी आदिकालीन मानव का भोजन जुटाने का एक महत्त्वपूर्ण ढंग था। वे नदियों एवं तालाबों से हाथ द्वारा ही मछली पकड़ लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे छोटी मछली पकड़ने के लिए काँटे का एवं बड़ी मछली पकड़ने के लिए हार्पून का प्रयोग भी करते थे।

प्रश्न 4.

आदिमानव के निवास स्थान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आदिमानव कहाँ निवास करता था? वह पेड़ों से गुफ़ाओं तक तथा फिर खुले स्थलों पर कैसे पहुँचा? इस संबंध में हम साक्ष्यों के आधार पर पुनर्निर्माण करने का प्रयास करेंगे। इसका एक ढंग यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जाँच करना (plotting the distribution of artefacts)। शिल्पकृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएँ होती हैं।

इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं जैसे-औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि। उदाहरण के तौर पर हमें केन्या में किलोंबे (Kilombe) तथा ओलोर्जेसाइली (Olorgesailie) नामक स्थलों से बड़ी संख्या में शल्क उपकरण (flake tools) एवं हस्त कुठार (hand axes) मिले हैं।

ये वस्तुएँ 7 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व पुरानी हैं। इतने सारे औज़ार एक स्थान पर किस प्रकार इकट्ठे हुए। यह अनुमान लगाया जाता है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहाँ लोग बार-बार आते रहे होंगे। ऐसे क्षेत्रों में वे अपनी शिल्पकृतियाँ छोड़ जाते रहे होंगे। जिन स्थानों में उनका आवागमन कम था वहाँ ऐसी शिल्पकृतियाँ हमें बहुत कम प्राप्त हुई हैं।

1. पेड़:

प्रारंभ में आदि मानव पेड़ों पर रहते थे। वे अपना अधिकाँश समय पेड़ों पर ही बिताते थे। इसका कारण यह था कि पेड़ों पर वे अपना भोजन सुगमता से जटा सकते थे। यहाँ उसे फल, कंदमल, पक्षी एवं उनके अंडे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते थे। अतः उसे भोजन की तलाश में स्थान-स्थान भटकने की आवश्यकता नहीं थी।

उस समय पेड़ों पर ही बंदर, लंगूर एवं तेंदुए (leopards) आदि निवास करते थे। इन जानवरों से अपनी सुरक्षा करना आदिमानव के लिए एक भारी समस्या थी। इसके अतिरिक्त भयंकर तूफ़ान एवं भयंकर शीत से बचाव करना एक अन्य समस्या थी।

2. गुफ़ाएँ :

आज से 4 लाख वर्ष पूर्व आदिमानव ने गुफ़ाओं को अपना निवास स्थान बना लिया था। गुफ़ाओं में रहने के उसे अनेक लाभ हुए। प्रथम, वे भयंकर जानवरों से अपने को सुरक्षित रख सके। दूसरा, गुफ़ाओं में रहने के कारण उन्हें भयंकर तूफ़ानों के समय अथवा शीत के समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था।

तीसरा, गुफ़ाओं की दीवारों से पानी रिसता रहता था। अतः उन्हें पानी पीने के लिए किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता था। हमें आदिमानव के गुफ़ाओं में निवास करने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध दक्षिण फ्राँस में स्थित लेज़रेट गुफ़ा (Lazaret cave) है। इस गुफ़ा का आकार 12 x 4 मीटर है।

इस गुफा के अंदर से हमें दो चूल्हों (hearths), अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों, बीजों, काष्ठफलों (nuts), पक्षियों के अंडों एवं मछलियों जैसे ट्राउट (trout), पर्च (perch) एवं कार्प (carp) आदि के साक्ष्य (evidence) मिले हैं।

3. झोंपड़ियाँ :

आदिमानव ने 1.25 लाख वर्ष पूर्व झोंपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। यह आदिमानव द्वारा प्रगति की दिशा में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पग था। उसने अब कृषि आरंभ कर दी थी। इसलिए उसे स्थायी निवास की आवश्यकता हुई।

अतः उसने झोंपड़ियों का निर्माण आरंभ किया। आदिमानव के झोंपड़ियों के निर्माण संबंधी हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनमें दक्षिणी फ्रांस में स्थित टेरा अमाटा (TerraAmata) नामक झं बहुत प्रसिद्ध है। यह झोंपड़ी घास-फूस से बनाई गई थी। इसकी छत लकड़ी की थी। इस झोंपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था।

फ़र्श पर जो पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं वे उन स्थानों को दर्शाते हैं जहाँ बैठ कर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। यहाँ से हमें चूल्हे को दर्शाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।

4. अग्नि (Fire)-अग्नि के आविष्कार के कारण आदिमानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसका आविष्कार कब हुआ इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके प्रथम साक्ष्य हमें केन्या में चेसोवांजा (Chesowanja) एवं दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्टक्रांस (Swartkrans) से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पत्थर के औज़ारों के साथ-साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अंश प्राप्त हुए हैं। ये 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। इन वस्तुओं को किस प्रकार आग लगी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

अग्नि का आविष्कार मानव के लिए अनेक पक्षों से लाभकारी प्रमाणित हुआ। प्रथम, आग से जंगली जानवरों को डर लगता था। अतः आदिमानव अग्नि से गुफ़ाओं को प्रज्वलित रखने लगा। इस कारण उसे जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त हुई। दूसरा, अग्नि की सहायता से आदिमानव के लिए भयंकर शीत से बचाव सुगम हो गया। तीसरा, इस कारण गुफ़ाओं के अंदर जहाँ अंधेरा रहता था प्रकाश करना संभव हुआ।

चौथा, अग्नि की सहायता से भोजन को पकाना संभव हुआ। यह कच्चे भोजन की अपेक्षा अधिक स्वाद होता था। चूल्हों के प्रयोग के बारे में हमें सबसे प्रथम साक्ष्य 1.25 लाख वर्ष पूर्व का मिला है। पाँचवां, अग्नि औज़ारों के निर्माण में काफी उपयोगी सिद्ध हुई।

प्रश्न 5.

आदिमानव ने औज़ारों का निर्माण किस प्रकार किया ?

उत्तर:

आदिमानव के जीवन में औज़ारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वह इनका प्रयोग जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा एवं अपने लिए भोजन जुटाने के लिए करता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ पक्षी एवं वानर आदि भी औज़ारों का निर्माण करते हैं एवं उनका प्रयोग करते हैं। किंतु आदिमानव द्वारा बनाए गए औजार अधिक कौशल एवं स्मरण शक्ति को दर्शाते हैं।

आदिमानव के औज़ार पत्थर से निर्मित थे। संभवत: वे लकड़ी के औजार भी बनाते थे। किंतु लकड़ी के औजार समय के साथ नष्ट हो गए। पत्थर के बने औज़ारों को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है। प्रथम श्रेणी में आने वाले औज़ारों को हस्त कुठार (hand axes) कहा जाता है। हस्त कुठारों को मुट्ठी (fist) में पकड़ा जाता था। ये अनेक प्रकार के होते थे। इनका प्रयोग किसी वस्तु को काटने अथवा किसी वस्तु को कुचलने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के औज़ार हमें बड़ी संख्या में तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज (Olduvai Gorge) से प्राप्त हुए हैं।

दूसरी श्रेणी में गंडासे (choppers) सम्मिलित थे। उन्हें भारी पत्थरों से तैयार किया जाता था। इसमें शल्कों (flakes) को निकाल कर धारदार बनाया जाता था। इनका प्रयोग संभवत: माँस काटने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के हथियार हमें बड़ी संख्या में एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तीसरी श्रेणी में शल्क औज़ार (flake tools) सम्मिलित थे। ये हस्त कुठारों एवं गंडासों की अपेक्षा छोटे एवं पतले होते थे। इनके किनारे अधिक पैने होते थे। ये औज़ार अधिक उपयोगी तथा दूर तक प्रहार करने में सक्षम होते थे।

पत्थर के औजार बनाने एवं इनका प्रयोग किए जाने के सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें इथियोपिया (Ethiopia) एवं केन्या (Kenya) से प्राप्त हुए हैं। विद्वानों (scholars) के विचारानुसार आस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औज़ार बनाए थे। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों के शिकार करने के तरीकों में सुधार हुआ। इसका साक्ष्य यह है कि इस काल में नए प्रकार के भालों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त तीर-कमान भी बनाए गए। 21,000 वर्ष पूर्व सिलाई वाली सूई का आविष्कार हुआ।

निस्संदेह यह एक महत्त्वपूर्ण आविष्कार था। अब आदिमानव ने सिले हुए वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए थे। अब हड्डी एवं हाथी दाँत से भी औज़ार बनाए जाने लगे। इनके अतिरिक्त अब छेनी (punch blade) जैसे छोटे-छोटे औजार भी बनाए जाने लगे। इनकी सहायता से हड्डी, सींग (antler), हाथी दाँत एवं लकड़ी पर नक्काशी (engravings) की जाने लगी।

हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि औज़ारों का निर्माण पुरुषों अथवा स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिल कर किया जाता था। यह संभव है कि स्त्रियाँ अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के औजारों का निर्माण एवं प्रयोग करती रही होंगी।

प्रश्न 6.

भाषा के प्रयोग से (क) शिकार करने और (ख) आश्रय बनाने के काम में कितनी सुविधा मिली होगी? इस पर चर्चा कीजिए। इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था ?

अथवा

आदिमानव ने भाषा का विकास किस प्रकार किया ? इसका उनके जीवन में क्या महत्त्व था?

उत्तर:

भाषा का विकास आदिमानव की प्रगति की राह में एक मील पत्थर सिद्ध हआ। इनका संक्षिप्त वर्णन

निम्नलिखित अनुसार है

1. भाषा :

प्रारंभिक चरणों में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो आदिमानव के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना संभव न था। इस कारण उसकी प्रगति करने की रफ्तार बहुत धीमी रही। भाषा के विकास ने उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। प्रसिद्ध इतिहासकार जे० ई० स्वैन के अनुसार, “भाषा की श्रेष्ठता ने मानव को अन्य प्राइमेट के मुकाबले सांस्कृतिक तौर पर अधिक विकसित किया।” भाषा का विकास किस प्रकार हुआ इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं।

- होमिनिड भाषा में हाव-भाव (gestures) अथवा हाथों का संचालन (hand movements) सम्मिलित था।

- उच्चरित (spoken) भाषा से पूर्व प्रचलन हुआ।

- मानव भाषा का आरंभ संभवत: बुलावों (calls) की क्रिया से हआ था जैसा कि अन्य प्राइमेटों द्वारा किया जाता था।

समय के साथ-साथ इन ध्वनियों ने भाषा का रूप धारण कर लिया। बोलने वाली भाषा का आरंभ कब हुआ इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा का सबसे पहले विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इसका विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था जब स्वरतंत्र (vocal tract) का विकास हुआ था।

इसका संबंध विशेष तौर पर आधुनिक मानव से है। कुछ अन्य विद्वानों के विचारानुसार भाषा का विकास 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व तब हुआ जब कला का विकास आरंभ हुआ। इसका कारण यह है कि ये दोनों ही विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। भाषा के प्रयोग से शिकार करने में तथा आश्रय बनाने में अनेक लाभ हुए।

(क) शिकार करने में (In Hunting)-भाषा का प्रयोग शिकार करने में निम्नलिखित पक्षों से लाभकारी प्रमाणित हुआ-

- लोग शिकार करने की योजना बना सकते थे।

- वे जानवरों के क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

- वे जानवरों की प्रकृति पर विचार-विमर्श कर सकते थे।

- वे शिकार के लिए आवश्यक औज़ारों पर विचार कर सकते थे।

- वे मारे गए जानवरों के उपयोग के संबंध में चर्चा कर सकते थे।

(ख) आश्रय बनाने में (In Constructing Shelters)-भाषा का प्रयोग आश्रय बनाने में निम्नलिखित पक्षों से लाभकारी प्रमाणित हुआ-

- लोग आश्रय बनाने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर चर्चा कर सकते थे।

- वे आश्रय बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

- वे आश्रय बनाने के तरीकों के संबंध में चर्चा कर सकते थे।

- वे आश्रय स्थल के निकट उपलब्ध सुविधाओं पर विचार-विमर्श कर सकते थे।

- वे आश्रय स्थल को जंगली जानवरों एवं भयंकर तूफ़ानों से सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में सोच सकते थे।

प्रश्न 7.

आदिमानव की कला पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

आदिकालीन मानव को प्रारंभ से ही कला में विशेष दिलचस्पी थी। अतः उसने चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाया।

(क) चित्रकला :

प्रारंभ में आदिमानव अपने दैनिक जीवन में जिनसे प्रभावित होता था उन्हें वह पूर्ण भाव के साथ व्यक्त करने का प्रयास करता था। उसने जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों, सूर्य, चंद्रमा, तारों, नदियों आदि के चित्र बनाए। क्योंकि उनके जीवन में शिकार का विशेष महत्त्व था अतः उन्होंने इससे संबंधित सर्वाधिक चित्र बनाए। ये चित्र गुफ़ाओं की दीवारों एवं छतों पर बनाए गए थे।

इनमें से स्पेन में स्थित आल्टामीरा (Altamira) तथा फ्रांस में स्थित लैसकॉक्स (Lascaux) तथा चाउवेट (Chauvet) नामक गुफाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। आल्टामीरा गुफ़ा की खोज 1879 ई० में मार्सिलीनो सैंज दि सउतुओला (Marcelino Sanz de Sautuola) एवं उसकी पुत्री मारिया (Maria) ने की।

इस गुफ़ा से हमें जो अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध एक जंगली भैंसे का चित्र है। 1994 ई० में लैसकॉक्स एवं चाउवेट नामक गुफ़ाओं की खोज हुई। इनमें भी बड़ी संख्या में सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जंगली बैलों (bison), घोड़ों, पहाड़ी बकरों (ibex), हिरणों, मैमथों (mammoths), गैंडों (rhinos), शेरों, भालुओं, चीतों, लकड़बग्धों एवं उल्लुओं आदि के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन चित्रों में विशेष रूप से चार रंगों-काला, लाल, पीला एवं सफ़ेद का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों को 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था।

उपरोक्त चित्रों के संबंध में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरणस्वरूप इन चित्रों में अधिकाँश शिकार के चित्र क्यों बनाए गए हैं ? इन्हें गुफ़ाओं के उन स्थानों पर क्यों बनाया गया था जहाँ अंधकार होता था? इन चित्रों में कुछ विशेष चित्रों को ही चित्रित क्यों किया गया है? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है स्त्रियों को क्यों नहीं? इन प्रश्नों के संबंध में विद्वानों ने अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए हैं। इन चित्रों के उद्देश्यों के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये चित्र गुफ़ाओं को सुंदर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए थे।

कुछ अन्य का विचार है कि इन चित्रों को इसलिए चित्रित किया गया था ताकि वे भावी पीढ़ियों को शिकार के संबंध में अपनी जानकारी दे सकें। अधिकांश विद्वानों का विचार है कि इन चित्रों का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक था। प्रसिद्ध इतिहासकारों जे० एच० बेंटली एवं एच० एफ० जाईगलर का यह कहना ठीक है कि, “इन चित्रों की सादगी एवं उन्हें दर्शाने की शक्ति ने प्रारंभिक 20वीं शताब्दी से आधुनिक आलोचकों पर गहन प्रभाव छोड़ा। प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों के कौशल ने मानव प्रजातियों की अद्भुत दिमागी शक्ति को दर्शाया है।

2. मूर्तिकला (Sculpture)-आदिकालीन मानव ने कुछ छोटे आकार की मूर्तियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। उन्होंने मानवों एवं जानवरों की अनेक मूर्तियाँ बनाईं। इनमें से अधिकाँश मूर्तियाँ स्त्रियों से संबंधित थीं। इसका कारण यह था कि वे स्त्रियों को जनन (fertility) शक्ति का स्रोत समझते थे। इनमें प्रायः स्त्रियों के मुख को नहीं दर्शाया जाता था। इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ हमें यूरोप के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों को वीनस (Venus) देवी के नाम से जाना जाता था।

प्रश्न 8.

हादज़ा जनसमूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्रसिद्ध मानव विज्ञानी (anthropologist) जेम्स वुडबर्न (James Woodburn) द्वारा 1960 ई० में अफ्रीका के हादज़ा जनसमूह के बारे में महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया। इसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार हादज़ा एक लघु समूह है जो एक खारे पानी की झील ‘लेक इयासी’ (Lake Eyasi) के इर्द-गिर्द रहते हैं। वे शिकारी तथा खाद्य संग्राहक हैं। पूर्वी हादज़ा का क्षेत्र सूखा एवं चट्टानी है। यहाँ सवाना घास, काँटेदार झाड़ियाँ तथा एकासिया (accacia) नामक पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ जंगली खाद्य पदार्थ भी काफी मात्रा में मिलते हैं।

20वीं शताब्दी के आरंभ में हादज़ा प्रदेश में बड़ी मात्रा में जानवर पाए जाते थे। यहाँ पाए जाने वाले बड़े जानवरों में हाथी, शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे, गैंडे, भैंसे, चिंकारा, हिरण, बबून बंदर, जेब्रा, जिराफ़, वाटरबक एवं मस्सेदार सूअर (warthog) आदि थे। इनके अतिरिक्त यहाँ अनेक प्रकार के छोटे जानवर भी पाए जाते थे। इनमें खरगोश एवं कछुए आदि थे। हादज़ा लोग केवल हाथी को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं एवं उनका माँस खाते हैं। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि हादज़ा लोग विश्व में सबसे अधिक माँस खाते हैं। इसके बावजूद वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि शिकार को भविष्य में कोई ख़तरा न हो।

साधारण दर्शकों को हादज़ा क्षेत्र में पाए जाने वाले कंदमूल, बेर, बाओबाब पेड़ के फल सुगमता से दिखाई नहीं देते। इसके बावजूद ये अत्यंत सूखे मौसम में भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वहाँ वर्षा ऋतु के 6 महीनों में मिलने वाले खाद्य पदार्थ सूखे के मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ से भिन्न होते हैं। किंतु वहाँ कभी भी खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली सात प्रकार की मधुमक्खियाँ, शहद एवं सूंडियों को विशेष चाव के साथ खाया जाता है। इनकी आपूर्ति (supplies) मौसम के अनुसार बदलती रहती है।

वर्षा ऋतु में संपूर्ण देश में जल स्रोतों की कोई कमी नहीं रहती। ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। किंतु सूखे के मौसम में इनमें से अधिकाँश सूख जाते हैं। इसलिए वे प्रायः अपने शिविर जल स्रोतों से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित नहीं करते हैं। हादज़ा लोगों के कुछ क्षेत्रों में घास के विशाल मैदान हैं। इसके बावजूद वे कभी भी वहाँ अपना शिविर स्थापित नहीं करते। वे अपने शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के मध्य अथवा उन स्थानों पर लगाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हों।

हादज़ा लोग ज़मीन और उसके संसाधनों पर अपना दावा नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। वह वहाँ से कंदमूल, फल एवं शहद एकत्र कर सकता है तथा पानी ले सकता है। वास्तव में इस संबंध में हादज़ा प्रदेश में कोई प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि हादज़ा प्रदेश में बड़ी मात्रा में जानवर शिकार के लिए उपलब्ध हैं फिर भी हादज़ा लोग अपने भोजन का 80 प्रतिशत जंगली साग-सब्जियों से प्राप्त करते हैं। वे अपने भोजन का शेष 20 प्रतिशत माँस एवं शहद से प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 9.

क्या आज के शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त सूचनाओं को अतीत के मानव जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा.सकता है?

अथवा

क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी के सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है?

उत्तर:

मानव विज्ञानियों (anthropologists) के अध्ययनों के आधार पर वर्तमान समय के शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में जैसे-जैसे हमारे ज्ञान में वद्धि हई वैसे-वैसे हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि क्या आज के शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त सूचनाओं को अतीत के मानव जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में इतिहासकारों में निम्नलिखित दो मत प्रचलित हैं

(क) कुछ इतिहासकारों के विचारानुसार वर्तमान समय के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त तथ्यों को प्राचीनकालीन प्राप्त अवशेषों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्त्वविदों (archaeologists) का विचार है कि 20 लाख वर्ष पूर्व के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील (Lake Turkana) के किनारे स्थित हैं वास्तव में आदिकालीन मानवों के निवास स्थान थे। यहाँ वे सूखे के मौसम में जब स्रोतों में कमी आ जाती थी, आकर निवास करते थे। वर्तमान समय में हादज़ा (Hadza) एवं कुंग सैन (Kung San) समाज भी इसी ढंग से रहते हैं।

(ख) दूसरी ओर कुछ अन्य इतिहासकारों का विचार है कि संजातिवृत्त (ethnography) संबंधी तथ्यों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सका क्योंकि दोनों समाज एक-दूसरे से अलग हैं। संजातिवृत्त में समकालीन नृजातीय समूहों (ethnic groups) का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन-सहन, खान-पान, आजीविका के साधन, रीति-रिवाजों, सामाजिक रूढ़ियों एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है।

आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार एवं संग्रहण के अतिरिक्त कई अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी लगे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर वे जंगलों में पाए जाने वाले छोटे-छोटे उत्पादों का आपस में विनिमय (exchange) करते हैं तथा इनका व्यापार भी करते हैं। वे पड़ोसी किसानों के खेतों में मजदूरी का काम भी करते हैं। सबसे बढ़कर वे जिन हालातों में रहते हैं वे आदिकालीन मानवों से पूर्णतः भिन्न हैं।

वर्तमान काल के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। उनकी गतिविधियों में बहुत अंतर है। वे शिकार एवं संग्रहण को अलग-अलग महत्त्व देते हैं। उनका आकार भी छोटा-बड़ा होता है। भोजन प्राप्त करने के संबंध में श्रम विभाजन (division of labour) को लेकर भी मतभेद पाए जाते हैं।

यद्यपि आज भी अधिकाँश स्त्रियाँ खाद्य-पदार्थों को एकत्र करने का कार्य करती हैं एवं पुरुष शिकार करते हैं किंतु फिर भी अनेक ऐसे समाजों के उदाहरण मिलेंगे जहाँ स्त्रियाँ एवं पुरुष दोनों ही शिकार करते हैं, संग्रहण का कार्य करते हैं तथा औजार बनाते हैं। निस्संदेह इससे ऐसे समाजों में स्त्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका की जानकारी प्राप्त होती है। अतः अतीत के संबंध में कोई अनुमान लगाना कठिन है।

प्रश्न 10.

अध्याय के अंत में दिए गए प्रत्येक कालानुक्रम में से किन्हीं दो घटनाओं को चुनिए और यह बताइए कि इनका क्या महत्त्व है?

उत्तर:

कालानुक्रम-1

1. होमिनॉइड और होमिनिड की शाखाओं में विभाजन : नोट-इस भाग के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न नं० 1 के भाग 2 एवं 3 का उत्तर देखें।

2. होमो एरेक्टस : नोट-इस भाग के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न नं० 2 के भाग 2 का उत्तर देखें।

कालानुक्रम-2

1. आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव : नोट- इस भाग के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न नं० 2 के भाग 3 का उत्तर देखें।

2. निअंडरथल मानव का प्रादुर्भाव : नोट-इस भाग के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न नं० 2 के भाग 3 का (ख) भाग देखें।

| क्रम संख्या | वर्ष | घटना |

| 1 . | -240 लाख वर्ष पूर्व | प्राइमेट प्राणियों का अफ्रीका एवं एशिया में उत्थान। |

| 2 . | 240 लाख वर्ष पूर्व | होमिनॉइड का उत्थान। |

| 3 . | 56 लाख वर्ष पूर्व | आस्ट्रेलोपिथिकस अस्तित्व में आए। |

| 4 . | 25 लाख वर्ष पूर्व | हिम युग का आरंभ, होमो अस्तित्व में आए। |

| 5 . | 22 लाख वर्ष पूर्व | होमो हैबिलिस का उत्थान। |

| 6 . | 20 लाख वर्ष पूर्व | होमिनिड का तुर्काना झील पर स्थल। |

| 7 . | 18 लाख वर्ष पूर्व | होमो एरेक्टस का अस्तित्व में आना। |

| 8 . | 13 लाख वर्ष पूर्व | आस्ट्रेलोपिथिकस का विलुप्त होना। |

| 9 . | 8 लाख वर्ष पूर्व | होमो हाइडलबर्गेसिस का अस्तित्व में आना। |

| 10 . | 5 लाख वर्ष पूर्व | बॉक्सग्रोव, इंग्लैंड से स्तनपायी जानवरों का योजनाबद्ध ढंग से शिकार का साक्ष्य। |

| 11 . | 4 लाख वर्ष पूर्व | शोनिंजन, जर्मनी से स्तनपायी जानवरों का योजनाबद्ध ढंग से शिकार का साक्ष्य, गुफ़ाओं में निवास। |

| 12. | 2 लाख वर्ष पूर्व | होमो एरेक्टस का लोप होना। |

| 13. | 1.95 लाख वर्ष पूर्व | आधुनिक मानव का अस्तित्व में आना। |

| 14. | 1.30 लाख वर्ष पूर्व | होमो निअंडरथलैंसिस का अस्तित्व में आना। |

| 15. | 1.25 लाख वर्ष पूर्व | झोंपड़ियों का निर्माण। |

| 16. | 35 हज़ार वर्ष पूर्व | निअंडरथल मानवों का लोप, शिकार के तरीकों में सुधार। |

| 17. | 21 हज़ार वर्ष पूर्व | सिलाई वाली सूई का आविष्कार। |

| 18. | 1879 ई० | आल्टामीरा गुफ़ा की खोज हुई। |

| 19. | 1959 ई० | ओल्डुवई गोर्ज की खोज हुई। |

| 20. | 1960 ई | मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा हादज़ा जनसमूह का वर्णन। |

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

होमिनॉइड और होमिनिड से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

1) होमिनॉइड-होमिनॉइड समूह 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। यह प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह था। इसमें पूँछहीन बंदर सम्मिलित थे। इनका मस्तिष्क छोटा होता था। अत: उनमें सोचने की शक्ति कम थी। उनके चार पैर थे। वे चलते समय चारों पैरों का प्रयोग करते थे। उनके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैर लचकदार होते थे। वे सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते थे। होमिनॉइड बंदरों से कई प्रकार से भिन्न होते थे। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था। उनकी पूँछ भी नहीं होती थी। उनके बच्चों का विकास धीरे-धीरे होता था।

2) होमिनिड-होमिनिड 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। इनके प्राचीनतम जीवाश्म हमें लेतोली तंजानिया से एवं हादार इथियोपिया से प्राप्त हुए हैं। दो प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। ये 56 लाख वर्ष पुराने हैं। अफ्रीका से बाहर जो जीवाश्म पाए गए हैं वे 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं हैं। होमिनिड, होमिनिडेइ नामक परिवार के साथ संबंधित हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी सम्मिलित हैं। इस समूह की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं-

- इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था।

- वे सीधे खड़े हो सकते थे।

- वे दो पैरों के बल चल सकते थे।

- उनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे। वे इन हाथों की सहायता से औजार बना सकते थे और उनका प्रयोग कर सकते थे।

प्रश्न 2.

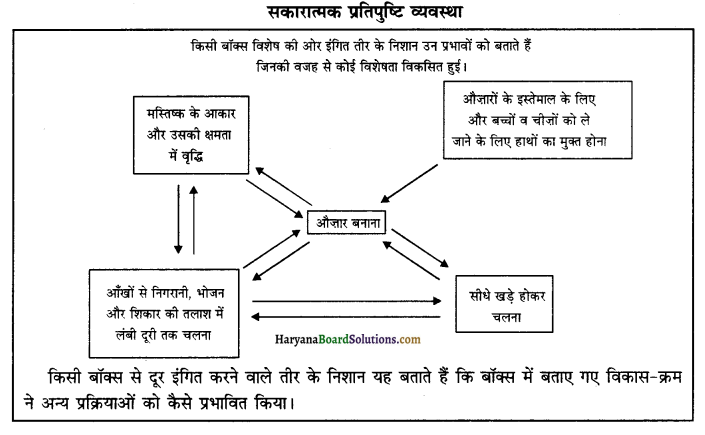

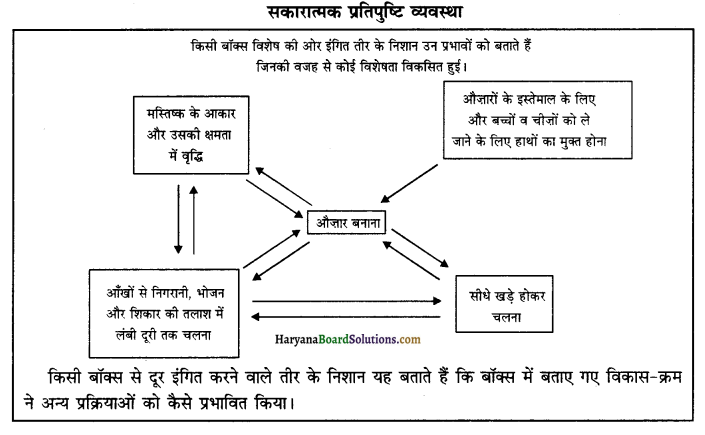

दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औज़ारों के निर्माण में सहायक हुए ? औज़ारों के निर्माण से किन-किन प्रक्रियाओं को बल मिला ?

उत्तर:

औज़ारों के निर्माण में सहायक निवेश

- मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि।

- औज़ारों के इस्तेमाल के लिए बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना।

- सीधे खड़े होकर चलना।

- आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना।

प्रक्रियाएँ जिनको औज़ारों के निर्माण से बल मिला

- सीधे खड़े होकर चलना।

- आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना।

- मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि।

प्रश्न 3.

मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएँ पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ।

(क) व्यवहार और

(ख)शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गतः दो अलग-अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्त्वपूर्ण समझते हैं।

उत्तर:

(क) समानताएँ-व्यवहार एवं शरीर रचना

| मानव | वानर तथा लंगूर |

| 1. मानव पेड़ों पर चढ़ सकता है। | 1. वानर भी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। |

| 2. माताएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। | 2. मादा वानर भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। |

| 3. मानव लंबी दूरी तक चल सकता है। | 3. वानर भी लंबी दूरी तक चल सकते हैं। |

| 4. मानव प्रजनन द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। | 4. वानर भी ऐसा ही करते हैं। |

| 5. मानव रीढ़धारी हैं। | 5. वानर भी रीढ़धारी होते हैं। |

(ख) असमानताएँ-व्यवहार एवं शरीर रचना

| मानव | वानर तथा लंगूर |

| 1. मानव दो पैरों पर चलता है। | 1. वानर चार पैरों पर चलता है। |

| 2. मानव खेती करके अपने भोजन के लिए अनाज उगाता है। | 2. वानर ऐसा नहीं कर सकते। |

| 3. मानव सीधे खड़ा होकर चल सकता है। | 3. वानर ऐसा नहीं कर सकते। |

| 4. मानव की पूँछ नहीं होती। | 4. वानरों की पूँछ होती है। |

| 5. मानव का शरीर बड़ा होता है। | 5. वानरों का शरीर अपेक्षाकृत छोटा होता है। |

प्रश्न 4.

मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा करिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है ?

उत्तर:

आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ विद्वान् क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का समर्थन करते हैं। उनके विचारानुसार आधुनिक मानव की उत्पत्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं अपितु अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के विभिन्न भागों में हुई है। उनका मानना है कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं वे इस कारण हैं कि उसका उद्भव विभिन्न भागों में हुआ।

इस अंतर को स्पष्टतः आज भी देखा जा सकता है। कुछ अन्य विद्वान् प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। उनका कथन है कि आधुनिक मानव का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। अपने पक्ष में वे तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक एवं जननिक समरूपता पाई जाती है उसका कारण यह था कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात् अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। यहाँ से वे विश्व के विभिन्न भागों में फैले।

प्रश्न 5.

आस्ट्रेलोपिथिकस मानव के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

आस्ट्रेलोपिथिकस शब्द लातीनी भाषा के शब्द ‘आस्ट्रल’ भाव दक्षिणी एवं यूनानी भाषा के शब्द ‘पिथिकस’ भाव बंदर से मिल कर बना है। इसका कारण यह था कि मानव के इस रूप में बंदर के अनेक लक्षण बरकरार रहे। आस्ट्रेलोपिथिकस के सबसे प्राचीन जीवाश्म हमें तंज़ानिया के ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 17 जुलाई, 1959 ई० को मेरी एवं लुईस लीकी ने की थी। उनके जीवाश्म 56 लाख वर्ष पुराने थे। होमो की तुलना में उनके मस्तिष्क का आकार छोटा था। उनके जबड़े अधिक भारी थे एवं दाँत भी ज़्यादा बड़े होते थे।

आस्ट्रेलोपिथिकस बंदरों की अपेक्षा अधिक समझदार थे। वे दो पैरों पर खड़े हो सकते थे। उनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी। इसका कारण यह था कि वे अभी भी अपना काफी समय पेड़ों पर गुजारते थे। वे अपनी सरक्षा के लिए औज़ारों का निर्माण करने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व ध्रुवीय हिमाच्छादन अथवा हिम युग के प्रारंभ से पृथ्वी के बड़े-बड़े भाग बर्फ से ढक गए। इस कारण जलवायु एवं वनस्पति की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुए। तापमान एवं वर्षा में कमी के कारण पृथ्वी पर वन कम हो गए। इसके चलते 13 लाख वर्ष पूर्व आस्ट्रेलोपिथिकस लुप्त हो गए।

प्रश्न 6.

‘होमो’ शब्द से आप क्या समझते हैं ? इन्हें किन-किन प्रजातियों में बाँटा गया है ?

उत्तर:

होमो 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है। इसका भाव है में पुरुष एवं स्त्रियाँ दोनों सम्मिलित थे। आस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे एवं दाँत छोटे थे। वैज्ञानिकों द्वारा होमो को निम्नलिखित तीन प्रमुख प्रजातियों में बाँटा गया है

1) होमो हैबिलिस-होमो हैबिलिस औज़ार बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। उनका मस्तिष्क बड़ा था। वे आस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा अधिक समझदार थे। वे अपने हाथों का दक्षतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। वे प्रथम होमिनिड थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए।

2) होमो एरेक्टस-होमो एरेक्टस वे मानव थे जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलना जानते थे। वे दौड़ सकते थे। वे अपने हाथों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर सकते थे। उन्होंने होमो हैबिलिस की अपेक्षा अधिक विकसित औज़ारों का निर्माण किया। उन्होंने भाषा का भी अधिक विकास कर लिया था। उन्होंने आग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इससे उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया।

3) होमो सैपियंस-होमो सैपियंस से अभिप्राय है समझदार मानव। उसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। इस मानव का प्रादुर्भाव 1.95 लाख वर्ष पूर्व से 1.60 लाख वर्ष के दौरान हुआ। आधुनिक मानव की अनेक ऐसी विशेषताएँ थीं जो उसे पहले के मानव से अलग करती हैं। उस मानव का मस्तिष्क अब तक के सभी मानवों में सबसे बड़ा था। अतः वह सबसे समझदार था। इस कारण उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उसने गुफ़ाओं के अतिरिक्त अपने निवास के लिए झोंपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। वह अब एक स्थायी रूप से निवास करने लगा था। उसने अब कृषि करनी आरंभ कर दी थी।

प्रश्न 7.

होमो एरेक्टस से आपका क्या अभिप्राय है ? उनकी क्या विशेषताएँ थीं ?

अथवा

‘होमो एरेक्टस’ मानव के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

उन मानवों को जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलना जानते थे होमो एरेक्टस कहा जाता था। वे दौड़ सकते थे। वे अपने हाथों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर सकते थे। होमो एरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ये जीवाश्म हमें अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं। होमो एरेक्टस का मस्तिष्क होमो हैबिलिस की अपेक्षा अधिक बड़ा था। अत: वे अधिक समझदार थे।

उन्होंने होमो हैबिलिस की अपेक्षा अधिक विकसित औज़ारों का निर्माण किया। उन्होंने भाषा का भी अधिक विकास कर लिया था। उन्होंने आग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इससे उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आग के संबंध में हमें प्रथम साक्ष्य केन्या के चेसोवांजा से प्राप्त हुआ है। निस्संदेह होमो एरेक्टस मानव विकास की कड़ी में एक मील पत्थर सिद्ध हुए।

प्रश्न 8.

प्रतिस्थापन मॉडल एवं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

1) प्रतिस्थापन मॉडल-आधुनिक मानव के उद्भव के बारे में कुछ विद्वान् प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार आधुनिक मानव का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। अपने पक्ष में वे यह तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक एवं जननिक समरूपता पाई जाती है उसका कारण यह था कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात् अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। यहाँ से वे विभिन्न स्थानों में गए।

2) क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल-दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वान् क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का समर्थन करते हैं। उनके विचारानुसार आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के विभिन्न भागों में हुई। अपने पक्ष में वे यह तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं वे इस कारण हैं कि उसका उद्भव विभिन्न भागों में हुआ। इस अंतर को स्पष्टतः आज भी देखा जा सकता है।

प्रश्न 9.

होमो सैपियंस मानव की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी ?

उत्तर:

होमो सैपियंस से अभिप्राय है समझदार मानव। उसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। इस मानव का प्रादुर्भाव 1.95 लाख वर्ष पूर्व से 1.60 लाख वर्ष पूर्व के दौरान हुआ। आधुनिक मानव की अनेक ऐसी विशेषताएँ थीं जो उसे पहले के मानव से अलग करती हैं। इस मानव का मस्तिष्क अब तक के सभी मानवों में सबसे बड़ा था। अतः वह सबसे समझदार था। इस कारण उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उसने गुफ़ाओं के अतिरिक्त अपने निवास के लिए झोंपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था।

वह अब एक स्थायी रूप से निवास करने लगा था। उसने अब कृषि करनी आरंभ कर दी थी। इससे उसे भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। उसने अब खाना पकाने की विधि की जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके हथियार बहुत उत्तम थे। उसने अनेक नए हथियारों का निर्माण भी कर लिया था। इससे वह जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा अधिक अच्छे ढंग से कर सका। उसने सूई का आविष्कार कर लिया था। अतः उसने सिले हुए वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए थे। एवं भाषा के क्षेत्रों में काफ़ी विकास कर लिया था।

प्रश्न 10.

आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आदिकालीन मानव निम्नलिखित तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते थे

1) संग्रहण-आदिकालीन मानव पूर्ण रूप से प्रकृति जीवी थे। उन्हें कृषि की जानकारी नहीं थी। वे पशुपालन भी नहीं करते थे। अत: आरंभ में आदिकालीन मानव अपना भोजन संग्रहण द्वारा जुटाता था। वे पेड़-पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे-बीज, गुठलियाँ, फल एवं कंदमूल एकत्र करते थे। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस संबंध में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण बहत कम मिले हैं। संग्रहण द्वारा भोजन जुटाने का मुख्य कार्य स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा किया जाता था। पुरुष मुख्य रूप से शिकार के लिए बाहर जाते थे।

2) अपमार्जन-आदिकालीन मानव अपमार्जन द्वारा अथवा रसदखोरी द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करता था। अपमार्जन से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। रसदखोरी से अभिप्राय भोजन की तलाश करना है। आदिकालीन मानव उन जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे अथवा किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, की लाशों से माँस एवं मज्जा प्राप्त करते थे।

3) शिकार-शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करना आदिकालीन मानव का महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है। शिकार मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता था। वे शिकार का पीछा करते हुए अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर तक निकल जाते थे। वे छोटे-मोटे पशुओं का शिकार स्वयं कर लेते थे। वे बड़े पशुओं का शिकार सम्मिलित रूप से करते थे। इसका कारण यह था कि बड़े पशुओं का अकेले शिकार करने में उनके स्वयं के मारे जाने का खतरा अधिक रहता था।

वे जंगली घोड़ों, जंगली भैंसों जिन्हें बाइसन कहा जाता था, गैंडों, रीछों एवं विशालकाय जानवरों जिन्हें मैमथ कहा जाता था, का शिकार करते थे। वे शिकार के लिए भालों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। बाद में कुत्तों ने आदिमानव को शिकार के लिए बहुमूल्य योगदान दिया।

4) मछली पकड़ना-मछली पकड़ना भी आदिकालीन मानव का भोजन प्राप्त करने की एक महत्त्वपूर्ण विधि थी। वे नदियों एवं तालाबों से हाथ द्वारा ही मछली पकड़ लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे छोटी मछली पकड़ने के लिए काँटे का एवं बड़ी मछली पकड़ने के लिए हार्पून का प्रयोग भी करते थे।

प्रश्न 11.

संग्रहण और अपमार्जन से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

1) संग्रहण-आदिकालीन मानव पूर्ण रूप से प्रकृति जीवी थे। उन्हें कृषि की जानकरी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे पशुपालन भी नहीं करते थे। अतः आरंभ में आदिकालीन मानव अपना भोजन संग्रहण द्वारा जुटाता था। वे पेड़-पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे-बीज, गुठलियाँ, फल एवं कंदमूल एकत्र करते थे। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

इस संबंध में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिले हैं। इसका कारण यह है कि हमें हड्डियों के जीवाश्म तो काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं जबकि पौधों के जीवाश्म बहुत कम प्राप्त हुए हैं। संग्रहण द्वारा भोजन जुटाने का मुख्य कार्य स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा किया जाता था। पुरुष मुख्य रूप से शिकार के लिए बाहर जाते थे।

2) अपमार्जन-आदिकालीन मानव अपमार्जन द्वारा अथवा रसदखोरी द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करता था। अपमार्जन से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। रसदखोरी से अभिप्राय भोजन की तलाश करना है। आदिकालीन मानव उन जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे अथवा किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, की लाशों से माँस एवं मज्जा प्राप्त करते थे। इनके अतिरिक्त वे छोटे-छोटे पक्षियों एवं उनके अंडों, गों चूहों एवं अनेक प्रकार के कीड़े-मकोड़ों को खाते थे।

प्रश्न 12.

आदिमानव शिकार द्वारा भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था ?

उत्तर:

शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करना आदिकालीन मानव का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है। शिकार प्रमुख तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता था। वे शिकार का पीछा करते हुए अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर तक निकल जाते थे। वे छोटे-मोटे पशुओं का शिकार स्वयं कर लेते थे। वे बड़े पशुओं का शिकार सम्मिलित रूप से करते थे।

इसका कारण यह था कि बड़े पशुओं का अकेले शिकार करने में उनके स्वयं के मारे जाने की संभावना अधिक रहती थी। वे जंगली घोड़ों, जंगली भैंसों जिन्हें बाइसन कहा जाता था, गैंडों, रीछों एवं विशालकाय जानवरों जिन्हें मैमथ कहा जाता था, का शिकार करते थे। वे शिकार के लिए भालों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। बाद में आदिमानव ने शिकार के लिए कुत्तों का सहयोग लेना आरंभ कर दिया था।

योजनाबद्ध ढंग से स्तनपायी जानवरों का। उनका वध करने की सबसे परानी उदाहरण हमें दो स्थलों से मिलती है। प्रथम उदाहरण 5 लाख वर्ष पर्व की है। यह दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव से संबंधित है। दूसरी उदाहरण 4 लाख वर्ष पूर्व की है। यह जर्मनी में शोनिंजन से संबंधित है।

प्रश्न 13.

अग्नि का आविष्कार किस प्रकार आदिमानव के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ ?

उत्तर:

अग्नि का आविष्कार आदिमानव के जीवन में क्रांतिकारी प्रमाणित हुआ। इसका आविष्कार कब हुआ इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके प्रथम साक्ष्य हमें केन्या में चेसोवांजा एवं दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्टक्रांस से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पत्थर के औजारों के साथ-साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अंश प्राप्त हुए हैं। ये 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। इन वस्तुओं को किस प्रकार आग लगी, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अग्नि का आविष्कार मानव के लिए अनेक पक्षों से बहुमूल्य प्रमाणित हुआ।

प्रथम, आग से जंगली जावरों को डर लगता था। अत: आदिमानव अग्नि से गुफ़ाओं को प्रज्वलित रखने लगा। इस कारण उसे जंगली जानवरों, से सुरक्षा प्राप्त हुई। दूसरा, अग्नि की सहायता से आदिमानव के लिए भयंकर शीत से बचाव सुगम हो गया। तीसरा, इस कारण गुफ़ाओं के अंदर जहाँ अंधेरा रहता था प्रकाश करना संभव हुआ। चौथा, अग्नि की सहायता से भोजन को पकाना संभव हुआ। यह कच्चे भोजन की अपेक्षा अधिक स्वाद होता था।

प्रश्न 14.

आदिमानव के औज़ारों के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

आदिमानव के औजार पत्थर से निर्मित थे। संभवतः वे लकड़ी के औजार भी बनाते थे। किंतु लकड़ी के औज़ार समय के साथ नष्ट हो गए। पत्थर के बने औज़ारों को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है। प्रथम श्रेणी में आने वाले औज़ारों को हस्त कुठार कहा जाता है। हस्त कुठारों को मुट्ठी में पकड़ा जाता था। ये अनेक प्रकार के होते थे। इनका प्रयोग किसी वस्तु को काटने अथवा किसी वस्तु को कुचलने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के औज़ार हमें बड़ी संख्या में तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं।

दूसरी श्रेणी में गंडासे सम्मिलित थे। उन्हें भारी पत्थरों से तैयार किया जाता था। इसमें शल्कों को निकाल कर धारदार बनाया जाता था। इनका प्रयोग संभवतः माँस काटने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के हथियार हमें बड़ी संख्या में एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तीसरी श्रेणी में शल्क औज़ार सम्मिलित थे। ये हस्त कुठारों एवं गंडासों की अपेक्षा छोटे एवं पतले होते थे। इनके किनारे अधिक पैने होते थे। ये औज़ार अधिक उपयोगी तथा दूर तक प्रहार करने में सक्षम होते थे।

प्रश्न 15.

मानव ने बोलना कैसे सीखा ?

अथवा

भाषा का विकास किस प्रकार हुआ ?

उत्तर:

भाषा का विकास किस प्रकार हुआ इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं।

- होमिनिड भाषा में हाव-भाव अथवा हाथों का संचालन सम्मिलित था।

- उच्चरित भाषा से पूर्व गुनगुनाने का प्रचलन हुआ।

- मानव भाषा का आरंभ संभवत: बुलावों की क्रिया से हुआ था जैसा कि अन्य प्राइमेटों द्वारा किया जाता था। समय के साथ-साथ इन ध्वनियों ने भाषा का रूप धारण कर लिया।

बोलने वाली भाषा का आरंभ कब हुआ इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा का सबसे पहले विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इसका विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था जब स्वरतंत्र का विकास हुआ था। इसका संबंध विशेष तौर पर आधुनिक मानव से है। कुछ अन्य विद्वानों के विचारानुसार भाषा का विकास 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व तब हुआ जब कला का विकास आरंभ हुआ। इसका कारण यह है कि ये दोनों ही विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। भाषा के प्रयोग से शिकार करने में तथा आश्रय बनाने में अनेक लाभ हुए।।

प्रश्न 16.

भाषा के प्रयोग से (क) शिकार करने और (ख) आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी ? उस पर चर्चा करिए।

उत्तर:

1) शिकार करने में-भाषा का प्रयोग शिकार करने में निम्नलिखित पक्षों से बहुमूल्य प्रमाणित हुआ

- लोग शिकार करने की योजना बना सकते थे।

- वे जानवरों के क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

- वे जानवरों की प्रकृति पर विचार-विमर्श कर सकते थे।

- वे शिकार के लिए आवश्यक औज़ारों पर विचार कर सकते थे।

- वे मारे गए जानवरों के उपयोग के संबंध में चर्चा कर सकते थे।

2) आश्रय बनाने में-भाषा का प्रयोग आश्रय बनाने में निम्नलिखित पक्षों से बहुमूल्य प्रमाणित हुआ

- लोग आश्रय बनाने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर चर्चा कर सकते थे।

- वे आश्रय बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

- वे आश्रय बनाने के तरीकों के संबंध में चर्चा कर सकते थे।

- वे आश्रय स्थल के निकट उपलब्ध सुविधाओं पर विचार-विमर्श कर सकते थे।

- वे आश्रय स्थल को जंगली जानवरों एवं भयंकर तूफ़ानों से सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में सोच सकते थे।

प्रश्न 17.

हादज़ा जन समूह के विषय में आपके क्या जानते हो ?

उत्तर:

हादज़ा एक लघु समूह है जो एक खारे पानी की झील ‘लेक इयासी’ के आस-पास रहते हैं। वे शिकारी तथा खाद्य संग्राहक हैं। हादज़ा लोग केवल हाथी को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं .एवं उनका माँस खाते हैं। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि हादज़ा लोग विश्व में सबसे अधिक माँस खाते हैं।

इसके बावजूद वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि शिकार को भविष्य में कोई ख़तरा न हो। वर्षा ऋतु में संपूर्ण देश में जल स्रोतों की कोई कमी नहीं रहती। ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। किंतु सूखे के मौसम में इनमें से अधिकाँश सूख जाते हैं। इसलिए वे प्रायः अपने शिविर जल स्रोतों से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित नहीं करते हैं। हादज़ा लोग ज़मीन और उसके संसाधनों पर अपना दावा नहीं करते।

कोई भी व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। वह वहाँ से कंदमूल, फल एवं शहद एकत्र कर सकता है तथा पानी ले सकता है। वास्तव में इस संबंध में हादज़ा प्रदेश में कोई प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि हादज़ा प्रदेश में बड़ी मात्रा में जानवर शिकार के लिए उपलब्ध हैं फिर भी हादज़ा लोग अपने भोजन का 80 प्रतिशत जंगली साग-सब्जियों से प्राप्त करते हैं। वे अपने भोजन का शेष 20 प्रतिशत माँस एवं शहद से प्राप्त करते हैं।

अति संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

जीवाश्म से आपका क्या अभिप्राय है ?

अथवा

जीवाश्म से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर:

जीवाश्म अत्यंत प्राचीन पौधे, जानवर अथवा मानव के वे अवशेष होते हैं जो अब पत्थर का रूप धारण करके किसी चट्टान में समा गए हैं। ये लाखों वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं।

प्रश्न 2.

प्रजाति अथवा स्पीशीज़ से आपका क्या भाव है ?

उत्तर:

प्रजाति अथवा स्पीशीज़ जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर एवं मादा मिल कर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। किसी एक प्रजाति के जीव किसी दूसरी प्रजाति के जीव के साथ संभोग करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकते।

प्रश्न 3.

चार्ल्स डार्विन कौन था ? उसने कौन-सा सिद्धांत पेश किया ?

अथवा

चार्ल्स डार्विन क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर:

चार्ल्स डार्विन (1809-1882 ई०) ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध विद्वान् था। उसने 1859 ई० में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम ‘ऑन दि ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़’ प्रकाशित की। इसमें उसने मानव उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला है।

प्रश्न 4.

मानव विज्ञान से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 5.

प्राइमेट से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

प्राइमेट स्तनधारियों के विशाल समूह में एक छोटा समूह है। इस उपसमूह में बंदर, पूंछहीन बंदर एवं मानव सम्मिलित हैं। प्राइमेट 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए।

प्रश्न 6.

प्राइमेट की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- इनके शरीर पर बाल होते थे।

- इनका गर्भकाल अपेक्षाकृत लंबा होता था।

प्रश्न 7.

होमिनॉइड कब अस्तित्व में आए ? उनकी कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

अथवा

होमिनॉइड कौन थे ?

उत्तर:

- होमिनॉइड 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए।

- इनका मस्तिष्क छोटा होता था।

- होमिनॉइड सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते थे।

प्रश्न 8.

होमिनॉइड एवं बंदरों में कोई दो अंतर बताएँ।

उत्तर:

- होमिनॉइड का शरीर बंदरों से बड़ा होता था।

- उनकी पूँछ नहीं होती थी।

प्रश्न 9.

होमिनिड की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था।

- वे सीधे खड़े हो सकते थे।

प्रश्न 10.

होमिनिड तथा होमिनॉइड के मध्य कोई दो अंतर बताएँ।

उत्तर:

- होमिनिड सीधे खड़े होकर चल सकते थे। होमिनॉइड ऐसा नहीं कर सकते थे।

- होमिनिड का मस्तिष्क होमिनॉइड की अपेक्षा बड़ा था।

प्रश्न 11.

आस्ट्रेलोपिथिकस के सबसे प्राचीन जीवाश्म किसने, कब तथा कहाँ से प्राप्त किए ?

उत्तर:

आस्ट्रेलोपिथिकस के सबसे प्राचीन जीवाश्म मेरी एवं लुईस लीकी ने, 17 जुलाई, 1959 ई० को ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए।

प्रश्न 12.

आस्ट्रेलोपिथिकस की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- इनके जबड़े अधिक भारी थे।

- इनके दाँत बहुत बड़े थे।

प्रश्न 13.

आस्ट्रेलोपिथिकस एवं होमो में कोई दो अंतर लिखें।

उत्तर:

- आस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क होमो की तुलना में छोटा था।

- आस्ट्रेलोपिथिकस के जबड़े होमो की तुलना में भारी थे।

प्रश्न 14.

‘होमो’ शब्द से आप क्या समझते हैं ? ‘होमो’ की तीन प्रजातियाँ बताएँ।।

उत्तर:

होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। वे 25 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। वैज्ञानिकों ने उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर तीन प्रजातियों-होमो हैबिलिस, होमो एरेक्टस तथा होमो सैपियंस में बाँटा है।

प्रश्न 15.

होमो की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- होमो का मस्तिष्क बड़ा था।

- उनके जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे।

प्रश्न 16.

होमो हैबिलिस कौन थे ?

उत्तर:

होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले थे। वे 22 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। उनका मस्तिष्क बड़ा था। वे हाथों का दक्षतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। उन्होंने भाषा का प्रयोग आरंभ किया। उनके प्राचीनतम जीवाश्म हमें इथियोपिया में ओमो तथा तंज़ानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न 17.

होमो एरेक्टस से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

होमो एरेक्टस वे मानव थे जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलना जानते थे। उनके प्राचीनतम जीवाश्म हमें अफ्रीका एवं एशिया से प्राप्त हुए हैं। वे बहुत समझदार थे। उन्होंने भाषा का अधिक विकास कर लिया था। उन्होंने अग्नि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली थी।

प्रश्न 18.

होमो सैपियंस से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर:

होमो सैपियंस से अभिप्राय है समझदार मानव। उसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव 1.95 से 1.60 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। इस मानव के प्राचीनतम जीवाश्म हमें अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न 19.

आधुनिक मानव की कोई दो सफलताएँ लिखें।

उत्तर:

- उसने कृषि आरंभ कर दी थी।

- उसने सिले हुए वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए थे।

प्रश्न 20.

प्रतिस्थापन मॉडल से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर:

प्रतिस्थापन मॉडल इस बात का समर्थन करता है कि आधुनिक मानव का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका अपने पक्ष में वे तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक एवं जननिक समरूपता पाई जाती है उसका कारण यह था कि उसके पूर्वज एक ही क्षेत्र भाव अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। यहाँ से वे अन्य स्थानों को गए।

प्रश्न 21.

क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल इस बात का समर्थन करता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के विभिन्न भागों में हुई। अपने पक्ष में तर्क देते हुए उनका कथन है कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं वे इस कारण हैं कि उसका उद्भव विभिन्न भागों में हुआ।

प्रश्न 22.

हाइडलबर्ग मानव की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- उसका मस्तिष्क काफी बड़ा था।

- उसके अंग एवं हाथ काफी भारी थे।

प्रश्न 23.

निअंडरथल मानव की कोई दो विशेषताएँ क्या थी ?

उत्तर:

- यह मानव कद में छोटा था।

- उसका सिर काफी बड़ा था।

प्रश्न 24.

क्रोमैगनन मानव का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

क्रोमैगनन मानव के जीवाश्म हमें फ्राँस से प्राप्त हुए हैं। यह मानव आज से 35 हज़ार वर्ष पहले रहा करता था। वह काफी लंबा होता था। उसका चेहरा काफी चौड़ा होता था। वह आधुनिक मानव से काफी मिलता जुलता था।

प्रश्न 25.

जावा मानव का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जावा मानव के जीवाश्म 1894 ई० में डॉक्टर यूजन दुबोरस ने जावा से प्राप्त किए थे। यह मानव लगभग 5 लाख वर्ष पहले रहा करता था। इसका मस्तिष्क आधुनिक मानव से छोटा था। वह खड़ा होकर चलता था।

प्रश्न 26.

आदिकालीन मानव किन-किन तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करता था ?

उत्तर:

आदिकालीन मानव संग्रहण द्वारा, अपमार्जन द्वारा, शिकार करके एवं मछलियाँ पकड़ कर अपना भोजन प्राप्त करता था।

प्रश्न 27.

अपमार्जन और संग्रहण से आप क्या समझते हैं ?

अथवा

संग्रहण से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

1) अपमार्जन-अपमार्जन से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं की सफ़ाई करने से है। आदिकालीन मानव उन जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे अथवा किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, की लाशों से माँस एवं मज्जा प्राप्त करते थे।

2) संग्रहण-संग्रहण से अभिप्राय है जुटाना। आदिकालीन मानव अपना भोजन संग्रहण द्वारा जुटाता था। वह पेड़-पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को एकत्र करता था। यह कार्य मुख्य तौर पर स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा किया जाता था।

प्रश्न 28.

खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक शब्दों का क्या तात्पर्य है ?

उत्तर:

- खाद्य संग्राहक-इससे अभिप्राय उस मानव से था जो जंगली पौधे खाकर एवं शिकार करके अपना गुजारा करता था।

- खाद्य उत्पादक-इससे अभिप्राय उस मानव से था जो खेती करता था एवं पशु पालता था।

प्रश्न 29.

योजनाबद्ध ढंग से स्तनपायी जानवरों के शिकार करने की सबसे प्रथम उदाहरण कब और कहाँ से प्राप्त हुई है ?

उत्तर:

योजनाबद्ध ढंग से शिकार करने की सबसे प्रथम उदाहरण 5 लाख वर्ष पूर्व इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव से प्राप्त हुई है।

प्रश्न 30.

दोलनी वेस्तोनाइस कहाँ स्थित है ? यह क्यों प्रसिद्ध था ?

उत्तर:

- दोलनी वेस्तोनाइस चेक गणराज्य में स्थित है।

- यह शिकार के स्थल के लिए प्रसिद्ध था।

प्रश्न 31.

आदिमानव के गुफ़ाओं में निवास के कोई दो लाभ बताएँ।

उत्तर:

- इससे जंगली जानवरों से आदिमानव को सुरक्षा प्राप्त हुई।

- इससे आदिमानव भयंकर शीत का सामना सुगमता से कर सका।

प्रश्न 32.

लेज़रेट गुफ़ा कहाँ स्थित है ? इसका आकार क्या है ?

उत्तर:

- लेज़रेट गुफा दक्षिण फ्रांस में स्थित है।

- इसका आकार 12×4 मीटर है।

प्रश्न 33. टेरा अमाटा कहाँ स्थित है ? इसकी कोई दो विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

- टेरा अमाटा दक्षिण फ्राँस में स्थित है।

- इसकी छत घास-फस एवं लकडी से बनायी गयी थी।

- इस झोंपड़ी को सहारा देने के लिए बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था।

प्रश्न 34.

चेसोवांजा कहाँ स्थित है ? वहाँ से हमें किस बात का प्रमाण मिला है ?

उत्तर:

- चेसोवांजा केन्या में स्थित है।

- वहाँ से हमें पत्थर के औज़ारों के साथ-साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी एवं जली हुई हड्डियों के प्रमाण मिले हैं।

प्रश्न 35.

आग की खोज ने आदिमानव के जीवन को कैसे प्रभावित किया ?

अथवा

आग की खोज का महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

- अग्नि के कारण आदिमानव अपने भोजन को पका सका।

- अग्नि के कारण आदिमानव भयंकर शीत से अपना बचाव कर सका।

- अग्नि के कारण आदिमानव जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सका।

प्रश्न 36.

पहिए की खोज का महत्त्व लिखिए।

अथवा

पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन लाए ?

उत्तर:

- चाक की सहायता से अब पहले की अपेक्षा कहीं सुंदर बर्तन बनाए जाने लगे।

- चरखे के कारण अब कपास कातना सरल हो गया।

- पहिए का उपयोग गाड़ी खींचने के लिए भी किया जाने लगा। इससे मनुष्य एवं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सुगम हो गया।

प्रश्न 37.

आदिमानव के प्राचीन औज़ार किस वस्तु के बने थे ? किन्हीं दो प्रकार के औज़ारों के नाम लिखें।

उत्तर:

- आदिमानव के प्राचीन औज़ार पत्थर के बने थे।

- उस समय हस्त कुठारों एवं गंडासों का प्रयोग होता था।

प्रश्न 38.

मानव ने बोलना कैसे सीखा?

उत्तर:

मानव ने भाषा के विकास के साथ-साथ बोलना सीखा। इसका आरंभ बोलने वाली क्रिया से हुआ। बाद में इसने ध्वनियों का रूप धारण कर लिया।

प्रश्न 39.

भाषा का विकास शिकार करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ ?

उत्तर:

- इस कारण लोग शिकार संबंधी योजना बना सके।

- इस कारण वे शिकार के लिए आवश्यक औज़ारों पर विचार कर सके।

- इस कारण वे मारे गए जानवरों के उपयोग के संबंध में चर्चा कर सके।

प्रश्न 40.

भाषा का विकास किस प्रकार आश्रय बनाने में सहायक सिद्ध हुआ ?

उत्तर

- इस कारण लोग आश्रय बनाने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की चर्चा कर सके।

- वे आश्रय बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पर चर्चा कर सके।

- वे आश्रय स्थल की जंगली जानवरों से सुरक्षा के बारे में विचार कर सके।

प्रश्न 41.

आल्टामीरा गुफ़ा कहाँ स्थित है ? इसकी खोज किसने तथा कब की ? यह क्यों प्रसिद्ध है ?

उत्तर:

- आल्टामीरा गुफ़ा स्पेन में स्थित है।

- इसकी खोज मार्सिलोना सैंज दि सउतुओला एवं उसकी पुत्री मारिया ने की।

- यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।

प्रश्न 42.

आल्टामीरा एवं चाउवेट गुफ़ाओं से हमें किन जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर:

आल्टामीरा एवं चाउवेट गुफ़ाओं से हमें बड़ी संख्या में जंगली भैंसों, बैलों, घोड़ों, पहाड़ी बकरों, हिरणों, मैमथों, गैंडों, शेरों, भालुओं, चीतों, लकड़बग्घों एवं उल्लुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न 43.

मानव विज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

मानव विज्ञान से अभिप्राय एक ऐसे विज्ञान से है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 44.

हादज़ा जनसमूह के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

- हादजा एक लघु समूह है जो लेक इयासी के आस-पास के क्षेत्रों में रहते हैं।

- वे शिकारी एवं खाद्य-संग्राहक थे।

- वे भूमि एवं उसके संसाधनों पर कभी अधिकार नहीं जमाते।

प्रश्न 45.

हादज़ा जनसमूह के भोजन के बारे में बताएँ।

उत्तर:

- उनका 80% भोजन जंगली साग-सब्जियाँ हैं।

- उनका 20% भोजन माँस एवं शहद द्वारा पूरा किया जाता है।

- वे हाथी को छोड़कर अन्य सभी जानवरों का माँस खाते हैं।

प्रश्न 46.

हादज़ा लोग ज़मीन एवं उसके संसाधनों पर अपना दावा क्यों नहीं करते ?

उत्तर:

- वे जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं।

- उन्हें कहीं भी पशुओं का शिकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

- वे कहीं से भी कंदमूल एवं शहद एकत्र कर सकते हैं।

प्रश्न 47.

हादज़ा लोगों के पास सूखा पड़ने पर भी भोजन की कमी क्यों नहीं होती ?

उत्तर:

हादज़ा लोगों के पास सूखे के मौसम में भी कंदमूल, बेर, बाओबाब पेड़ के फल बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसलिए उनके पास भोजन की कमी नहीं होती।

प्रश्न 48.

हादज़ा लोगों के शिविरों के आकार और स्थिति में मौसम के अनुसार परिवर्तन क्यों होता रहता है?

उत्तर:

नमी के मौसम में हादज़ा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे एवं दूर-दूर तक फैले होते हैं किंतु सूखे के मौसम में जब पानी की कमी होती है तो उनके शिविर पानी के स्रोतों के आसपास एवं घने बसे होते हैं।

प्रश्न 49.

आज के शिकारी समाजों में पाई जाने वाली कोई दो भिन्नताएँ बताओ।

उत्तर:

- आज के शिकारी समाज शिकार एवं संग्रहण को अलग-अलग महत्त्व देते हैं।

- उनके आकार भी छोटे-बड़े होते हैं।

प्रश्न 50.

इनमें से कौन-सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं : (क) संग्रह ) औज़ार बनाना, (ग) आग का प्रयोग।

उत्तर:

इन बनाने के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं।

प्रश्न 51.

ट से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

फ़ट से अभिप्राय उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र से है। यह क्षेत्र मध्य सागर तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमालागीक फला हुआ था।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

आधुनिक मानव लगभग वर्ष पूर्व पैदा हुए थे ?

उत्तर:

1,60,000.

प्रश्न 2.

‘ऑन दि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़’ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी ?

उत्तर:

चार्ल्स डार्विन।

प्रश्न 3.

चार्ल्स डार्विन द्वारा अपनी पुस्तक ‘ऑन दि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़’ की रचना कब की गई थी?

उत्तर:

1859 ई०।

प्रश्न 4.

प्राइमेट स्तनपायी कब अस्तित्व में आए ?

उत्तर:

360 से 240 लाख वर्ष पूर्व।

प्रश्न 5.

लेतोली कहाँ स्थित है ?

उत्तर:

तंजानिया में।

प्रश्न 6.

पूर्वी अफ्रीका में आस्ट्रेलोपिथिकस वंश कब पाया गया था ?

उत्तर:

लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व।

प्रश्न 7.

होमिनॉइड समूह कितने वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था ?

उत्तर:

240 लाख।

प्रश्न 8.

होमिनिड कितने वर्ष पूर्व होमिनॉइड से विकसित हुए थे ?

उत्तर:

56 लाख वर्ष पूर्व।

प्रश्न 9.

‘होमो’ शब्द किस भाषा का शब्द है ?

उत्तर:

लातिनी।

प्रश्न 10.

लातिनी भाषा के शब्द ‘होमो’ से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

आदमी।

प्रश्न 11.

ओल्डुवई गोर्ज की खोज कब हुई ?

उत्तर:

1959 ई० में।

प्रश्न 12.

औज़ार बनाने वाले क्या कहलाते थे ?

उत्तर:

होमो हैबिलिस।

प्रश्न 13.

वे कौन-से मानव थे जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलना जानते थे ?

उत्तर:

होमो एरेक्टस।

प्रश्न 14.

आग के संबंध में हमें प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है ?

उत्तर:

चेसोवांजा से।

प्रश्न 15.

आधुनिक मानव की खोज कब की गई थी ?

उत्तर:

1.95 लाख वर्ष पूर्व।

प्रश्न 16.

आधुनिक मानव सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे ?

उत्तर:

आस्ट्रेलिया।

प्रश्न 17.

आधुनिक मानव किन वस्तुओं से औजारों का निर्माण करते थे ?

उत्तर:

पत्थरों व हड्डियों से।

प्रश्न 18.

दार-एस-सोल्तन कहाँ स्थित है ?

उत्तर:

मोरक्को में।

प्रश्न 19.

जर्मनी के किस नगर से हमें योजनाबद्ध ढंग से स्तनपायी जानवरों के शिकार एवं उनके वध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।

उत्तर:

शोनिंजन से।

प्रश्न 20.

दक्षिणी फ्राँस में स्थित टेरा अमाटा क्या है ?

उत्तर:

एक प्रसिद्ध झोंपड़ी।

प्रश्न 21.

स्वार्टक्रान्स कहाँ स्थित है ?

उत्तर:

दक्षिण अफ्रीका में।

प्रश्न 22.

सिलाई वाली सूई का आविष्कार कब हुआ ?

उत्तर:

21,000 वर्ष पूर्व।

प्रश्न 23.

स्पेन का कौन-सा स्थान आदिमानव की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ?

उत्तर:

आल्टामीरा।

प्रश्न 24.

हादज़ा जनसमूह के बारे में किस विद्वान् ने प्रकाश डाला ?

उत्तर:

जेम्स वुडबर्न ने।

प्रश्न 25.

वर्तमान समय के दो शिकारी संग्राहक समाज कौन-से हैं ?

उत्तर:

हादज़ा एवं कुंग सैन।

प्रश्न 26.

आधुनिक मानव कब अस्तित्व में आया था ?

उत्तर:

1.95 लाख वर्ष पूर्व।

प्रश्न 27.

आदिकालीन मानव किन ढंगों से अपना भोजन एकत्रित करते थे ?

उत्तर:

संग्रहण तथा अपमार्जन।

प्रश्न 28.

होमिनिडों द्वारा संचार के लिए प्रयोग की जाने वाले अंगविक्षेप पद्धति से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

हाव-भाव अथवा हाथों को हिला कर अपनी बात समझाना।।

प्रश्न 29.

अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले शिकारी संग्राहक का नाम क्या था ?

उत्तर:

कुंग सैन।

प्रश्न 30.

मानव विज्ञान से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

इसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 31.

संजातिवृत क्या होता है ?

उत्तर:

इसमें नृजातीय समूहों का विश्लेषण किया जाता है।

प्रश्न 32.

शिकारियों व संग्राहकों के जनसमूह को क्या कहा जाता था ?

उत्तर:

हादजा जनसमूह।

प्रश्न 33.

पूर्ण मानव कहाँ निवास करते थे ?

उत्तर:

गुफ़ाओं व कच्ची झोपड़ियों में।

रिक्त स्थान भरिए

1. आधुनिक मानव लगभग …………….. वर्ष पूर्व पैदा हुए थे।

उत्तर:

1,60,000

2. ‘ऑन दि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़’ नामक पुस्तक की रचना …………….. ने की थी।

उत्तर:

चार्ल्स डार्विन

3. 240 लाख वर्ष पूर्व ‘प्राइमेट’ श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे …………….. कहते हैं।

उत्तर:

होमिनॉइड

4. होमिनिड प्राणियों का साक्ष्य …………….. लाख वर्ष पूर्व प्राप्त हुए हैं।

उत्तर:

56

5. होमिनिड जीवाश्म …………….. वंश से संबंधित है।

उत्तर:

आस्ट्रेलोपिथिकस

6. सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म …………….. से पाए गए थे।

उत्तर:

पूर्वी अफ्रीका

7. ओल्डुवई गोर्ज की खोज …………….. में हुई थी।

उत्तर:

17 जुलाई, 1959 ई०

8. लातिनी भाषा के शब्द ‘होमो’ का अर्थ है ……………. ।

उत्तर:

आदमी

9. जर्मनी के शहर हाइडलवर्ग में पाए गए जीवाश्मों को ……….. कहा गया है।

उत्तर:

होमोहाइडल बर्गेसिस

10. होमो निअंडरथलैंसिस जीवाश्म …………….. से प्राप्त हुए हैं।

उत्तर:

निअंडर घाटी

11. एशिया व यूरोप से प्राप्त जीवाश्मों को ……………. कहा जाता था।

उत्तर:

हाइडवर्ग मानव

12. आधुनिक मानव की खोज …………….. में हुई थी।

उत्तर:

1.95 लाख वर्ष पूर्व

13. आधुनिक मानव सर्वप्रथम …………….. में पाए गए थे।

उत्तर:

आस्ट्रेलिया

14. …………….. तथा …………….. आदिकालीन मानवों के भोजन एकत्रित करने के मुख्य साधन थे।

उत्तर:

संग्रहण, शिकार

15. …………….. से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफ़ाई करने से है।

उत्तर:

अपमार्जन

16. ……………. से अभिप्राय भोजन की तलाश करने से है।

उत्तर:

रसदखोरी

17. पूर्व मानव द्वारा …………. नामक स्थान को शिकार के लिए चुना गया था।

उत्तर:

दोलनी वेस्तोनाइस

18. मानव निर्मित वस्तुओं को ……………. कहा जाता था।

उत्तर:

शिल्पकृतियाँ

19. पूर्व मानव द्वारा …………….. तथा …………….. वस्तुओं का निर्माण किया गया।

उत्तर:

औज़ार, चित्रकारियाँ

20. पूर्व मानव …………….. तथा …………….. में निवास करते थे।

उत्तर:

गुफ़ाओं, कच्ची झोपड़ियों

21. पूर्व मानव ने औज़ारों का निर्माण …………….. के लिए किया।

उत्तर:

शिकार

22. पूर्व मानव …………….. तथा …………….. से औज़ारों का निर्माण करते थे।

उत्तर:

हड्डियों, सींगों

23. पूर्व मानव द्वारा औज़ार बनाने व प्रयोग किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य ……………. तथा से प्राप्त हुआ है।

उत्तर:

इथियोपिया, केन्या

24. ह्यूमेनिटिज शब्द लातीनी शब्द …………… से बना है।

उत्तर:

ह्यूमिनिटास

25. होमिनिड …………….. विधि द्वारा आपस में संप्रेषण व संचार करते थे।

उत्तर:

अंगविक्षेप

26. होमिनिडों द्वारा संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली अंगविक्षेप विधि से अभिप्राय ……………. से था।

उत्तर:

हाथों को हिला कर बात करने

27. भाषा का विकास …………….. वर्ष पूर्व आरंभ हुआ।

उत्तर:

20

28. स्पेन में पूर्व मानव द्वारा निर्मित चित्र ……………. गुफ़ा से प्राप्त हुए हैं।

उत्तर:

आल्टामीरा

29. फ्रांस में पूर्व मानव द्वारा निर्मित चित्र …………….. तथा …………….. की गुफ़ाओं से प्राप्त हुए हैं।

उत्तर:

लैसकॉक्स, शोवे

30. अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले शिकारी संग्राहक का नाम …………….. था।

उत्तर:

कुंग सैन

31. मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के बारे में जानने वाले विषय को ………… कहा जाता है।

उत्तर:

मानव विज्ञान

32. ‘शिकारियों व संग्राहकों के जन समूह को …………… कहा जाता था।

उत्तर:

हादज़ा जनसमूह

33. …………. में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है।

उत्तर:

संजातिवृत

बहु-विकल्पीय प्रश्न

1. आधुनिक मानव कब अस्तित्व में आए?

(क) 2.95 से 1.60 लाख वर्ष पहले

(ख) 1.95 से 1.60 लाख वर्ष पहले

(ग) 2.95 से 1.95 लाख वर्ष पहल

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(ख) 1.95 से 1.60 लाख वर्ष पहले

2. जीवाश्म से आपका क्या अभिप्राय है?

(क) बहुत पुराने पौधों, पशुओं एवं जानवरों के अवशेष जो पत्थर का रूप धारण करके चट्टानों में समा जाते हैं

(ख) जीवों का एक समूह जिसके नर तथा मादा मिल कर बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं

(ग) आस्ट्रेलोपिथिकस का प्रारंभिक रूप

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(क) बहुत पुराने पौधों, पशुओं एवं जानवरों के अवशेष जो पत्थर का रूप धारण करके चट्टानों में समा जाते हैं

3. ऑन दि ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़ का लेखक कौन है?

(क) न्यूटन

(ख) आइंसटीन

(ग) गैलिलियो

(घ) चार्ल्स डार्विन।

उत्तर:

(घ) चार्ल्स डार्विन।

4. प्राइमेट कौन थे?

(क) स्तनपायी प्राणियों का समूह

(ख) एशिया के निवासी

(ग) अफ्रीका के निवासी

(घ) आदिमानव।

उत्तर:

(क) स्तनपायी प्राणियों का समूह

5. होमिनॉइड कब अस्तित्व में आए?

(क) 360 लाख वर्ष पहले

(ख) 240 लाख वर्ष पहले

(ग) 56 लाख वर्ष पहले

(घ) 160 लाख वर्ष पहले।

उत्तर:

(ख) 240 लाख वर्ष पहले

6. होमिनिडों का उद्भव कहाँ हुआ?

(क) एशिया में

(ख) अफ्रीका में

(ग) यूरोप में

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(ख) अफ्रीका में

7. होमिनिड समूह की प्रमुख विशेषता क्या है?

(क) मस्तिष्क का बड़ा आकार

(ख) हाथ की विशेष क्षमता

(ग) पैरों के बल सीधे खड़े होना

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

8. आस्टूलोपिथिकस किन दो शब्दों के मेल से बना है ?

(क) लैटिन और अंग्रेज़ी

(ख) ग्रीक और संस्कृत

(ग) फ्रेंच और जर्मन

(घ) लैटिन और ग्रीक।

उत्तर:

(घ) लैटिन और ग्रीक।

9. आस्ट्रेलोपिथिकस कब विलुप्त हो गए?

(क) 360 लाख वर्ष पूर्व

(ख) 240 लाख वर्ष पूर्व

(ग) 25 लाख वर्ष पूर्व

(घ) 13 लाख वर्ष पूर्व।

उत्तर:

(घ) 13 लाख वर्ष पूर्व।

10. निम्नलिखित में से कौन-सी होमो की प्रजाति है?

(क) होमो हैबिलिस

(ख) होमो एरेक्टस

(ग) होमो सैपियंस

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

11. निम्नलिखित में से कौन विकसित औज़ार बनाने वाले थे?

(क) होमो सैपियंस

(ख) होमो एरेक्टस

(ग) होमो हैबिलिस

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(ग) होमो हैबिलिस

12. ओल्डुवई गोर्ज कहाँ स्थित है?

(क) इथियोपिया में

(ख) तंजानिया में

(ग) केन्या में

(घ) सूडान में।

उत्तर:

(ख) तंजानिया में

13. होमो एरेक्टस कब अस्तित्व में आए?

(क) 25 लाख वर्ष पूर्व

(ख) 20 लाख वर्ष पूर्व

(ग) 18 लाख वर्ष पूर्व

(घ) 10 लाख वर्ष पूर्व।

उत्तर:

(ग) 18 लाख वर्ष पूर्व

14. होमीनिड के सबसे प्राचीन जीवाश्म हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?

(क) पूर्वी अफ्रीका

(ख) दक्षिणी अफ्रीका

(ग) उत्तरी अफ्रीका

(घ) दक्षिणी एशिया।

उत्तर:

(क) पूर्वी अफ्रीका

15. हाइडलबर्ग मानव कब अस्तित्व में आए?

(क) 25 लाख वर्ष पूर्व

(ख) 18 लाख वर्ष पूर्व

(ग) 8 लाख वर्ष पूर्व

(घ) 1 लाख वर्ष पूर्व।

उत्तर:

(ग) 8 लाख वर्ष पूर्व

16. निअंडरथल मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं ?

(क) एशिया में

(ख) यूरोप में

(ग) अमरीका में

(घ) ऑस्ट्रेलिया में।

उत्तर:

(ख) यूरोप में

17. आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है ?

(क) होमो सैपियंस

(ख) होमो एरेक्टस

(ग) नियंडरथल

(घ) होमो हैबिलिस।

उत्तर:

(क) होमो सैपियंस

18. प्रतिस्थापन सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ?

(क) एशिया में

(ख) अफ्रीका में

(ग) यूरोप में

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(ख) अफ्रीका में

19. आदिकालीन मानव निम्नलिखित में से किस तरीके से अपना भोजन जुटाता था?

(क) संग्रहण

(ख) शिकार

(ग) अपमार्जन

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

20. मानव ने शिकार करना कब आरंभ किया?

(क) 15 लाख वर्ष पूर्व

(ख) 10 लाख वर्ष पूर्व

(ग) 5 लाख वर्ष पूर्व

(घ) 1 लाख वर्ष पूर्व।

उत्तर:

(ग) 5 लाख वर्ष पूर्व

21. शोनिंजन कहाँ स्थित है?

(क) इंग्लैंड में

(ख) पूर्वी अफ्रीका में

(ग) फ्राँस में

(घ) जर्मनी में।

उत्तर:

(घ) जर्मनी में।

22. चेक गणराज्य के किस स्थान से हमें योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है?

(क) दोलनी वेस्तोनाइस

(ख) बॉक्सग्रोव

(ग) शोनिंजन

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(क) दोलनी वेस्तोनाइस

23. लज़ारेट गुफ़ा कहाँ स्थित है?

(क) उत्तरी फ्रांस में

(ख) दक्षिणी फ्राँस में

(ग) पूर्वी अफ्रीका में

(घ) दक्षिणी अफ्रीका में।

उत्तर:

(ख) दक्षिणी फ्राँस में

24. आदिकालीन मानव के लिए आग का प्रमुख लाभ क्या था?

(क) वह आग द्वारा गुफ़ाओं के अंदर प्रकाश करता था

(ख) वह आग द्वारा जानवरों को डराने का काम लेता था

(ग) वह आग द्वारा भोजन को पकाता था

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(घ) उपरोक्त सभी।

25. निम्न में से किसने सर्वप्रथम पत्थर के औज़ार बनाए?

(क) आस्ट्रेलोपिथिकस

(ख) होमो एरेक्टस

(ग) होमो हाइडलबर्गसिस

(घ) निअंडरथलैंसिस।

उत्तर:

(क) आस्ट्रेलोपिथिकस

26. सर्वप्रथम भाषा का उपयोग कब आरंभ हुआ?

(क) 35 लाख वर्ष पूर्व

(ख) 30 लाख वर्ष पूर्व

(ग) 25 लाख वर्ष पूर्व

(घ) 20 लाख वर्ष पूर्व।

उत्तर:

(घ) 20 लाख वर्ष पूर्व।

27. स्पेन की किस गुफ़ा से हमें चित्रकला के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ?

(क) आल्टामीरा

(ख) बॉर्डर गुफ़ा

(ग) नियाह गुफ़ा

(घ) चाउवेट गुफ़ा।

उत्तर:

(क) आल्टामीरा

28. आल्टामीरा की खोज कब हुई ?

(क) 1869 ई० में

(ख) 1879 ई० में

(ग) 1885 ई० में

(घ) 1889 ई० में।

उत्तर:

(ख) 1879 ई० में

29. हादज़ा जनसमूह कहाँ के रहने वाले हैं ?

(क) एशिया

(ख) अफ्रीका

(ग) यूरोप

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर:

(ख) अफ्रीका

30. हादजा लोग निम्नलिखित में से किस जानवर का माँस नहीं खाते हैं ?

(क) हाथी

(ख) शेर

(ग) गैंडा

(घ) जिराफ़।

उत्तर:

(क) हाथी