Haryana State Board HBSE 10th Class Home Science Solutions Chapter 10 वस्त्रों की देखभाल Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Home Science Solutions Chapter 10 वस्त्रों की देखभाल

अति लघु उत्तरीय प्रश्न –

प्रश्न 1.

वस्त्र धोने में प्रयोग किए जाने वाले सामान को कितने भागों में बांटा जा सकता है ?

उत्तर :

- स्टोर करने के लिए सामान

- वस्त्र धोने के लिए सामान

- वस्त्र सुखाने के लिए सामान

- वस्त्र इस्तरी करने के लिए सामान।

प्रश्न 2.

वस्त्र संग्रह करने के लिए हमें क्या-क्या सामान चाहिए ?

उत्तर :

इसके लिए हमें अलमारी, लांडरी बैग अथवा गन्दे वस्त्र रखने के लिए टोकरी की ज़रूरत होती है। मर्तबान तथा प्लास्टिक के डिब्बे भी आवश्यक होते हैं।

प्रश्न 3.

वस्त्र धोने के लिए हम पानी कहां से प्राप्त करते हैं ?

उत्तर :

वस्त्र धोने के लिए वर्षा का पानी, दरिया का पानी, चश्मे का पानी तथा कु आदि स्रोतों से पानी प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 4.

हल्के और भारी पानी में क्या अन्तर है ? भारी पानी को हल्का कैसे बनाया जा सकता है ?

उत्तर :

| हल्का पानी | भारी पानी |

| 1. इसमें अशुद्धियां नहीं होती। | 1. इसमें अशुद्धियां होती हैं। |

| 2. इसमें आसानी से साबुन की झाग बन जाती है। | 2. इसमें साबुन की झाग नहीं बनती। |

भारी पानी को उबालकर तथा चूने के पानी से मिलाकर हल्का बनाया जा सकता है अथवा फिर कास्टिक सोडा अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रक्रिया करके इसको हल्का बनाया जाता है।

प्रश्न 5.

वस्त्र धोने के लिए पानी के अतिरिक्त और क्या-क्या सामान चाहिए ?

उत्तर :

वस्त्र धोने के लिए पानी के अतिरिक्त साबुन, टब, बाल्टियां, चिल्मचियां, मग, रगड़ने वाला ब्रुश तथा फट्टा, पानी गर्म करने वाली देग, वस्त्र धोने वाली मशीन, सक्शन वाशर आदि सामान की ज़रूरत होती है।

प्रश्न 6.

स्थाई और अस्थाई भारी पानी के दो अन्तर बताएं।

उत्तर :

| स्थाई भारी पानी | अस्थाई भारी पानी |

| 1. इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होते हैं। | 1. इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं। |

| 2. कास्टिक सोडा अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रक्रिया करके छानकर इसको हल्का बनाया जाता है। | 2. इसको उबालकर तथा चूने के पानी से मिलाकर हल्का बनाया जाता है। |

प्रश्न 7.

वस्त्रों की धुलाई में पानी का क्या महत्त्व है ?

उत्तर :

1. पानी को विश्वव्यापी घोलक कहा जाता है। इसलिए वस्त्रों पर लगे दाग 1 मिट्टी आदि पानी में घुल जाते हैं तथा वस्त्र साफ़ हो जाते हैं।

2. पानी वस्त्र को गीला करके अन्दर तक चला जाता है तथा उसको साफ़ कर देता हैं।

प्रश्न 8.

ऊनी कपड़ों को ज्यादा समय क्यों नहीं भिगोना चाहिए ?

अथवा

ऊनी वस्त्रों को जल में अधिक देर तक क्यों नहीं भिगो कर रखना चाहिए?

उत्तर :

ऊन का तन्तु बहुत नर्म और मुलायम होता है। इसके ऊपर छोटी-छोटी तहें होती हैं जो कि पानी, गर्मी और क्षार से नर्म हो जाती हैं और एक दूसरे से उलझ जाती ‘सलिए इन्हें ज्यादा देर तक नहीं भिगोना चाहिए।

प्रश्न 9.

गर्म कपड़े धोते समय गर्म तथा ठण्डा पानी क्यों नहीं डालना चाहिए ?

उत्तर :

क्योंकि इसके तन्तु आपस में जुड़ जाते हैं।

प्रश्न 10.

सूती कपड़े को धोने के लिए कुछ देर तक साबुन के पानी में भिगोकर रखने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर :

वस्त्रों पर लगा हुआ घुलनशील मैल पानी में घुल जाता है तथा अन्य गन्दगी, धब्बे इन्हें आदि छूट जाते हैं।

प्रश्न 11.

वस्त्र धोने से पूर्व उसकी मरम्मत करना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर :

वरन् उसके और अधिक फटने या उधड़ने का भय रहता है।

प्रश्न 12.

रेयॉन के वस्त्रों की धुलाई कठिन क्यों होती है ?

उत्तर :

क्योंकि रेयॉन के वस्त्र पानी के सम्पर्क से निर्बल पड़ जाते हैं।

प्रश्न 13.

रेयॉन के वस्त्रों के लिए किस प्रकार की धुलाई अच्छी रहती है ?

उत्तर :

शुष्क धुलाई (ड्राइक्लीनिंग)।

प्रश्न 14.

रेयॉन के वस्त्रों पर अम्ल तथा क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर :

शक्तिशाली अम्ल तथा क्षार दोनों से ही रेयॉन के वस्त्रों को हानि होती है।

प्रश्न 15.

रेयॉन के वस्त्रों को धोते समय क्या बातें वर्जित हैं ?

उत्तर :

वस्त्रों को पानी में फुलाना, ताप, शक्तिशाली रसायनों तथा एल्कोहल का प्रयोग करना वर्जित है।

प्रश्न 16.

रेयॉन के वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन-सी विधि उपयुक्त होती है ?

उत्तर :

गँधने और निपीड़न की विधि।

प्रश्न 17.

रेयॉन के वस्त्रों को कहां सुखाना चाहिए ?

उत्तर :

छायादार स्थान पर तथा बिना लटकाए हुए चौरस स्थान पर।

प्रश्न 18.

रेयॉन के वस्त्रों पर इस्तरी किस प्रकार करनी चाहिए ?

उत्तर :

कम गर्म इस्तरी वस्त्र के उल्टी तरफ से करनी चाहिए। इस्तरी करते समय वस्त्र में हल्की सी नमी होनी चाहिए।

प्रश्न 19.

ऊन का तन्तु कैसा होता है ?

उत्तर :

काफ़ी कोमल, मुलायम और प्राणिजन्य।

प्रश्न 20.

ऊन का तन्तु आपस में किन कारणों से जुड़ जाता है ?

उत्तर :

नमी, क्षार, दबाव तथा गर्मी के कारण।

प्रश्न 21.

ऊन के तन्तुओं की सतह कैसी होती है ?

उत्तर :

खुरदरी।

प्रश्न 22.

ऊन के रेशों की सतह खुरदरी क्यों होती है ?

उत्तर :

क्योंकि ऊन की सतह पर परस्पर व्यापी शल्क होते हैं।

प्रश्न 23.

ऊनी कपड़ों को लटकाना क्यों नहीं चाहिए ?

उत्तर :

ऊन बहुत पानी चूसती है और भारी हो जाती है, इसलिए अगर कपड़े लटकाकर सुखाया जाए तो वह नीचे लटक जाता है और आकार खराब हो जाता है।

प्रश्न 24.

ऊन के रेशों की सतह के शल्कों की प्रकृति कैसी होती है ?

उत्तर :

लसलसी, जिससे शल्क जब पानी के सम्पर्क में आते हैं तो फूलकर नर्म हो जाते हैं।

प्रश्न 25.

ऊन के रेशों के शत्रु क्या हैं ?

उत्तर :

नमी, ताप और क्षार।

प्रश्न 26.

ताप के अनिश्चित परिवर्तन से रेशों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर :

रेशों में जमाव व सिकुड़न हो जाती है।

प्रश्न 27.

ऊन के वस्त्रों को किस प्रकार के साबुन से धोना चाहिए ?

उत्तर :

कोमल प्रकृति के शुद्ध क्षार रहित साबुन से।

प्रश्न 28.

धुलाई से कभी-कभी ऊन क्यों जुड़ जाती है ?

उत्तर :

ऊनी वस्त्र को धोते समय जब उसे पानी या साबुन के घोल में हिलाया-डुलाया जाता है तो ऊन के तन्तुओं के रेशे आपस में एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसके फलस्वरूप ऊन जुड़ जाती है।

प्रश्न 29.

अधिक क्षार मिले पानी का ऊन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर :

ऊन सख्त हो जाती है तथा सूखने पर पीली पड़ जाती है।

प्रश्न 30.

ऊनी वस्त्रों की धुलाई करने के लिए किस प्रकार के जल का प्रयोग करना चाहिए ?

उत्तर :

मृदु जल का।

प्रश्न 31.

ऊनी वस्त्रों की धुलाई में कौन-से घोल अधिक प्रचलित हैं ?

उत्तर :

पोटाशियम परमैंगनेट, सोडियम परऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड के हल्के घोल।

प्रश्न 32.

ऊनी कपड़ों को फुलाने की आवश्यकता क्यों नहीं होती ?

उत्तर :

क्योंकि पानी में डुबोने से रेशे निर्बल हो जाते हैं।

प्रश्न 33.

ऊनी वस्त्रों को धोते समय रगडना-कटना क्यों नहीं चाहिए ?

उत्तर :

रगड़ने से रेशे नाश हो जाते हैं तथा आपस में फँसते हुए जम जाते हैं।

प्रश्न 34.

वस्त्रों को पानी में आखिरी बार खंगालने से पहले पानी में थोड़ी-सी नील क्यों डाल देनी चाहिए ?

उत्तर :

जिससे कि ऊनी वस्त्रों में सफ़ेदी व चमक बनी रहे।

प्रश्न 35.

ऊनी कपड़ों को धूप में क्यों नहीं सुखाना चाहिए ?

उत्तर :

क्योंकि तेज़ धूप के प्रकाश के ताप से ऊन की रचना बिगड़ जाती है।

प्रश्न 36.

ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए तापमान की दृष्टि से किस प्रकार के पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए ?

उत्तर :

ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। धोते समय पानी का तापमान कपड़े को भिगोने से लेकर आखिरी बार खंगालने तक एक-सा होना चाहिए।

प्रश्न 37.

धोने के बाद ऊनी कपड़ों को किस प्रकार सुखाना चाहिए ?

उत्तर :

धोने से पूर्व बनाए गए खाके पर कपड़ों को रखकर उसका आकार ठीक करके तथा छाया में उल्टा करके, समतल स्थान पर सुखाना चाहिए जहां चारों ओर से कपड़े पर हवा लग सके।

प्रश्न 38.

ऊनी कपड़ों पर कीड़ों का असर न हो इसलिए कपड़ों के साथ बक्से या अलमारी में क्या रखा जा सकता है ?

उत्तर :

नैफ्थलीन की गोलियां, पैराडाइक्लोरो बेंजीन का चूरा, तम्बाकू की पत्ती, कपूर, पिसी हुई लौंग, चन्दन का बुरादा, फिटकरी का चूरा या नीम की पत्तियां आदि।

प्रश्न 39.

रेयॉन के वस्त्रों को रगड़ना क्यों नहीं चाहिए ?

उत्तर :

रेयॉन के वस्त्र कमजोर और मुलायम होते हैं। इसलिए गीली अथवा सूखी अवस्था में रगड़ना या मरोड़ना नहीं चाहिए।

प्रश्न 40.

ऊनी वस्त्रों को अधिक देर तक नल में भिगोने से क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर :

ऊन के तन्तु कमजोर हो जाते हैं।

प्रश्न 41.

दाग (धब्बे) कितनी किस्म के होते हैं तथा कौन-कौन से ?

उत्तर :

दाग कई प्रकार के होते हैं। दाग को ठीक ढंग से उतारने के लिए दाग की किस्म के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। दाग को चार किस्मों में बांटा जा सकता है –

- वनस्पति दाग

- पाश्विक दाग

- चिकनाई के दाग

- रासायनिक दाग।

प्रश्न 42.

पाश्विक दाग से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण सहित लिखो।

उत्तर :

ये दाग जानवरों या उनके उत्पादन; जैसे-अण्डे, मीट, दूध, खून या फिर पशुओं के मल-मूत्र से लगते हैं। ये दाग प्रोटीन प्रधान होते हैं तथा इनको ठण्डे पानी तथा साबुन से उतारा जा सकता है।

प्रश्न 43.

किसी एक वानस्पतिक धब्बे का नाम व उसे छुड़ाने की विधि लिखें।

अथवा

वानस्पतिक दाग से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण दो।

उत्तर :

ये दाग वानस्पतिक चीज़ों से लगते हैं; जैसे-फूल, फलों का रस, सब्जी, घास, चाय, कॉफी आदि। इनको लवणयुक्त रासायनिक पदार्थों से उतारा जा सकता है।

प्रश्न 44.

रासायनिक दाग कौन-कौन से हैं?

उत्तर :

ये दाग रासायनिक पदार्थों से लगते हैं; जैसे कि स्याही, रंग, दवाइयां, नेल पालिश आदि। इनको रंगकाट या दूसरे रासायनिक पदार्थों से उतारा जा सकता है।

प्रश्न 45.

धब्बे कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दें ?

उत्तर :

देखें प्रश्न 41 से 44 का उत्तर।

प्रश्न 46.

दाग उतारते समय इस्तेमाल होने वाले काट पदार्थ कितने किस्म के होते हैं ? नाम बताओ।

उत्तर :

साधारणतया दो प्रकार के रंगकाट दाग उतारने के लिए प्रयोग किये जाते हैं –

1. ऑक्सीडाइजिंग रंगकाट (ब्लीच) जैसे प्राकृतिक हवा, धूप, हाइड्रोजन-परऑक्साइड, पोटोशियम, परमैंगनेट, सोडियम परबोरेट।

2. रिड्यूसिंग रंगकाट (ब्लीच) जैसे सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड।

प्रश्न 47.

ऑक्सी कारक विरंजक (ब्लीच) से क्या अभिप्राय है ? दो उदाहरणे दें।

अथवा

ऑक्सी कारक विरंजक क्या होते हैं ?

अथवा

ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच क्या है ? इसके दो उदाहरण दें।

उत्तर :

ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच का प्रयोग जब धब्बे पर किया जाता है तो इनके बीच की ऑक्सीजन दाग के रंग से मिलकर उसको रंग रहित कर देती है जिससे दाग उतर जाता है। पोटाशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसकी दो किस्में हैं।

प्रश्न 48.

अपचायक ब्लीच से क्या अभिप्राय है ? दो उदाहरणे दो।

उत्तर :

इन ब्लीचों का प्रयोग जब दाग पर किया जाता है तो यह दाग से ऑक्सीजन दूर करके उनको रंग रहित कर देते हैं। यह सोडियम बाइसल्फाइड तथा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हैं। इनको ऊनी तथा रेशमी कपड़ों पर आसानी से प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 49.

कपड़ों को रंगकाट करने का प्राकृतिक तथा सबसे पुराना ढंग कौन-सा है ?

उत्तर :

खुली हवा तथा धूप कपड़ों को रंगकाट करने का सबसे पुराना तथा प्राकृतिक ढंग है। यह सबसे सस्ता तथा सरल भी है। दाग लगे सूती तथा सिल्क के कपड़े को धोकर धूप में सुखाया जाता है। हवा तथा धूप से दाग उड़ जाते हैं।

प्रश्न 50.

लाल दवाई क्या है तथा किस काम आती है ?

उत्तर :

लाल दवाई या पोटाशियम परमैंगनेट, बिना किसी खतरे के प्रयोग किया जाने वाला रंगकाट है। इससे दाग उतारते समय इसका अपना लाल भूरा रंग कपड़े पर रह जाता है जिसको सोडियम हाइड्रोसल्फाइड वाले पानी में डुबोकर साफ़ किया जाता है। लाल दवाई से पसीने, फफूंदी के दागों को दूर किया जा सकता है।

प्रश्न 51.

पोटाशियम परमैंगनेट से दाग उतारते समय जो भूरा रंग रह जाता है उनको किस रसायन द्वारा उतारा जाता है ?

उत्तर :

इससे दाग उतारते समय रह गये लाल भूरे रंग को सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तथा फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड में डुबोकर साफ़ किया जाता है।

प्रश्न 52.

क्षारीय माध्यम वाले दो रसायनों के नाम लिखो जो कि कपड़ों से दाग उतारने के लिए प्रयोग किये जाते हैं ?

उत्तर :

क्षारीय माध्यम को बनाने के लिए कास्टिक सोडा, बोरैक्स तथा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 53.

तेज़ाबी माध्यम वाले दो रसायनों के नाम लिखो जो कपड़ों के दाग उतारने के लिये प्रयोग किए जाते हैं।

उत्तर :

तेजाबी माध्यम वाले रसायन पदार्थ-(1) आगजैलिक एसिड तथा (2) एसिटिक एसिड हैं।

प्रश्न 54.

घी से किस प्रकार का दाग लगेगा ? इसे कैसे दूर किया जा सकता है ?

उत्तर :

इस किस्म के दागों को चिकनाई दाग कहा जाता है। इस प्रकार के दाग हल्के तेज़ाबी घोलों में भिगोकर दूर किये जाते हैं तथा बाद में कपड़े में रहे तेज़ाब को हल्के क्षारीय घोल से दूर किया जाता है। घी के दाग को पेट्रोल से भी उतारा जा सकता है।

प्रश्न 55.

दाग उतारते समय कपड़े की पहचान करनी क्यों ज़रूरी है ?

उत्तर :

दाग उतारते समय कपड़े की पहचान करनी इसलिए आवश्यक है कि दाग उतारने वाले रासायनिक पदार्थ प्रत्येक किस्म के कपड़ों पर नहीं प्रयोग किये जा सकते। यदि कोई रासायनिक पदार्थ कुछ कपड़ों के लिए ठीक हैं, तो वह दूसरी किस्म के रेशों के लिये हानिकारक भी हो सकता है। इसलिये दाग उतारते समय कपड़े की किस्म की जानकारी आवश्यक है।

प्रश्न 56.

दाग उतारते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

अथवा

कपड़ों पर लगे दाग धब्बे उतारते समय ध्यान रखने योग्य किन्हीं दो बातों का उल्लेख करें।

उत्तर :

दाग उतारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए –

- दाग की पहचान-यह सबसे पहला कदम है क्योंकि विभिन्न किस्म के दाग विभिन्न वस्तुओं से उतरते हैं।

- दाग लगने का समय-दाग कितना पुराना है, इस बात का पता होना चाहिए।

- कपड़े की पहचान- इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जिस कपड़े पर दाग पड़ा हो वह किस किस्म के रेशे से बना हुआ है।

- कपड़े का रंग-दाग उतारते समय कपड़े के रंग का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रंगदार कपड़े पर लगे दाग को उतारते समय कपड़े के रंग भी खराब हो जाते हैं।

प्रश्न 57.

जैवले पानी किस किस्म का ब्लीच है तथा इसको किस प्रकार के कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ?

उत्तर :

सोडियम हाइपोक्लोराइड को जैवले पानी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली रंगकाट है। इसको हल्का करके इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीच करने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए सिरका भी मिलाया जा सकता है। इस रंगकाट को ज्यादा देर तक कपड़ों के सम्पर्क में नहीं रखना चाहिए। जैवले पानी को सिल्क तथा ऊनी कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 58.

हाइड्रोजन परऑक्साइड किस किस्म का ब्लीच है ? किस रसायन से इसकी क्रिया तीव्र की जा सकती है ?

उत्तर :

अधिकतर कपड़ों के लिये यह सुरक्षित तथा प्रभावशील ब्लीच है। आवश्यकता अनुसार इसको हल्का या गाढ़ा घोल बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। इसकी क्रिया तेज़ करने तथा प्रभावशील बनाने के लिए इसमें अमोनिया या सोडियम परबोरेट थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है। सूती तथा लिनन के कपड़ों के लिये सीधा गाढ़ा घोल प्रयोग किया जा सकता है। अन्य कपड़ों के लिए 1 : 6 भाग पानी डालकर हल्का घोल बनाकर प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 59.

ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के दाग ब्लीच करने के लिये ऑक्सीकारक ब्लीच ठीक रहते हैं या अपचायक ब्लीच ?

उत्तर :

ऊनी तथा सिल्क के कपड़ों के लिये रिड्यूसिंग ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को तो सब किस्म के कपड़ों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पर सिल्क तथा ऊनी कपड़ों के लिये यह ज्यादा प्रभावशाली है। सोडियम बाइसल्फाइड की प्रक्रिया सल्फर ऑक्साइड गैस के कारण होती है। इसलिए रंगकाट करने के उपरान्त कपड़े को अच्छी तरह साफ़ पानी से धोना चाहिए अन्यथा हवा की नमी से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा जो कपड़ों को खराब कर देता है।

प्रश्न 60.

ऊनी कपड़ों के दाग ब्लीच करने के लिए कौन-सा ब्लीच प्रयोग करना चाहिए तथा क्यों ?

उत्तर :

देखें प्रश्न 59 का उत्तर।

प्रश्न 61.

सोडियम बाइसल्फाइड की रंगकाट करने की प्रक्रिया किस कारण होती है ? अच्छी प्रकार न खंगालने पर कपड़े को नुकसान क्यों पहुंचता है ?

उत्तर :

सोडियम बाइसल्फाइड की रंगकाट प्रक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। इसलिए रंगकाट करने के उपरान्त कपड़े को अच्छी तरह साफ़ पानी से खंगालना चाहिए अन्यथा हवा की नमी से सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर कपड़ों को खराब कर सकता है। इस रंगकाट से बार-बार कपड़े धोने से पीले कपड़े भी सफेद हो जाते हैं।

प्रश्न 62.

सूती कपड़े से चाय के दाग कैसे उतारोगे ?

उत्तर :

ताज़े दाग वाले सूती कपड़े पर कुछ ऊंचाई से उबलते पानी से चाय का ताज़ा दाग उतारा जा सकता है। परन्तु पुराने हुए दाग वाले कपड़े को सोडे या बौरेक्स मिले उबलते पानी में कुछ देर पड़े रहने के पश्चात् उस पर ग्लैसरीन लगाकर गुनगुने बोरैक्स या हल्के अमोनिया के घोल में कुछ देर रखें यदि फिर भी दाग रह जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से रंगकाट करें।

प्रश्न 63.

सूती कपड़े से खून का दाग कैसे उतारोगे ?

उत्तर :

सती कपडे से खन का ताज़ा दाग ठण्डे पानी से भिगो कर अमोनिया से धोकर उतारा जा सकता है। खून का सूखा दाग ठण्डे नमक वाले पानी में कुछ देर भिगो कर तथा फिर कपड़े को साबुन से धोकर उतारा जा सकता है।

प्रश्न 64.

नीली तथा काली स्याही का दाग कैसे उतारा जाता है ?

उत्तर :

विभिन्न किस्म की स्याहियों के दागों को विभिन्न चीजों से उतारा जाता है। नीली तथा काली स्याही में लोहे तथा रंगों का मिश्रण होता है। लोहे के दाग को काटने के लिए तेज़ाब तथा रंग उतारने के लिए रंगकाट की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले पानी से पके हुए दाग को फीका करें। फिर लोहे के दाग को उतारने के लिए दही या नींबू में दाग वाले भाग को कुछ घण्टे पड़ा रहने दें। बाद में धोकर सूती कपड़े पर पोटाशियम परमैंगनेट का घोल लगाएं। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के घोल से भी स्याही के दाग हटाए जा सकते हैं।

प्रश्न 65.

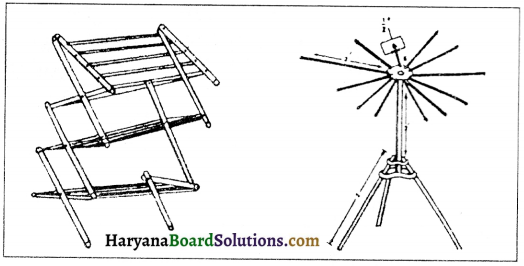

वस्त्र सुखाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए ? महानगरों और फ्लैटों में रहने वाले लोग वस्त्र कैसे सुखाते हैं ?

उत्तर :

वस्त्रों को सुखाने के लिए प्राकृतिक धूप तथा हवा की ज़रूरत होती है। परन्तु अन्य सामान जिसकी ज़रूरत होती है, वह है –

- रस्सी अथवा तार

- किल्प तथा हैंगर

- वस्त्र सुखाने वाला रैक

- वस्त्र सुखाने के लिए बिजली की कैबिनेट।

बड़े शहरों में फ्लैटों में रहने वाले लोग कपड़ों को सुखाने के लिए रैकों का प्रयोग करते हैं। ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन की सहायता भी ली जा सकती है।

प्रश्न 66.

वस्त्र सुखाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए ? हमारे देश में वस्त्र सुखाने के लिए कौन-सा ढंग अपनाया जाता है ?

उत्तर :

वस्त्र धोने के लिए सामान-देखें प्रश्न 63 का उत्तर।

हमारे देश में साधारणतः घर खुले से होते हैं। छतों अथवा चौबारों पर जहां धूप आती हो रस्सियां अथवा तारों को ठीक ऊंचाई पर बांधकर इन पर वस्त्र सुखाने के लिए लटकाये जाते हैं। बड़े शहरों में जहां घर खुले नहीं होते तथा लोग फ्लैटों में रहते हैं, वस्त्रों को रैकों पर सुखाया जाता है। आजकल वाशिंग मशीनों का प्रयोग तो हर कहीं होने लगा है। इनके साथ भी वस्त्र सुखाये जा सकते हैं।

प्रश्न 67.

वस्त्रों को इस्त्री करना क्यों ज़रूरी है और कौन-कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है ?

उत्तर :

वस्त्र धोकर जब सुखाये जाते हैं, इनमें कई सिलवटें पड़ जाती हैं तथा वस्त्र की दिखावट बुरी सी हो जाती है। कपड़ों को प्रैस करके इनकी सिलवटें आदि तो निकल ही जाती हैं साथ ही वस्त्र में भी चमक आ जाती है तथा वस्त्र साफ़-सुथरा लगता है। वस्त्र प्रैस करने के लिए निम्नलिखित सामान की ज़रूरत पड़ती है बिजली अथवा कोयले से चलने वाली प्रैस, प्रेस करने के लिए फट्टा आदि।

प्रश्न 68.

वस्त्र धोने के लिए कैसा पानी उपयुक्त नहीं और क्यों ?

उत्तर :

समुद्र के पानी का प्रयोग वस्त्र धोने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं।

प्रश्न 69.

धोबी को वस्त्र देने से क्या नुकसान हैं ?

उत्तर :

- धोबी कई बार वस्त्र साफ़ करने के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग करता है जिससे वस्त्र जल्दी फट जाते हैं अथवा फिर कमजोर हो जाते हैं।

- कई बार वस्त्रों के रंग खराब हो जाते हैं।

- छूत की बीमारियां होने का भी डर रहता है।

- धोबी से वस्त्र धुलाना महंगा पड़ता है।

प्रश्न 70.

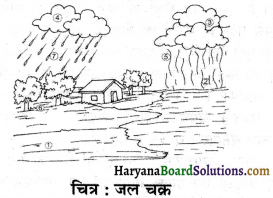

जल चक्र क्या है ?

उत्तर :

प्राकृतिक रूप में पानी कुओं, चश्मों, दरियाओं तथा समुद्रों में से मिलता है। धरती पर सूर्य की धूप से यह पानी भाप बनकर उड़ जाता है तथा वायुमण्डल में जलवाष्प के रूप में इकट्ठा होता रहता है तथा बादलों का रूप धारण कर लेता है। जब यह भारी हो जाते हैं तो वर्षा, ओलों तथा बर्फ के रूप में पानी दुबारा धरती पर आ जाता है। यह पानी शुरू से दरियाओं द्वारा होता हुआ समुद्र में मिल जाता है तथा यह चक्र इसी तरह चलता रहता है।

प्रश्न 71.

स्वादानुसार पानी का वर्गीकरण कैसे किया गया है ?

उत्तर :

स्वादानुसार पानी दो तरह का होता है –

1. मीठा अथवा हल्का पानी-इस पानी का स्वाद मीठा होता है।

2. खारा पानी-यह पानी स्वाद में नमकीन-सा होता है।

प्रश्न 72.

पानी का वर्गीकरण अशुद्धियों के अनुसार किस प्रकार किया गया है ?

उत्तर :

अशुद्धियां के अनुसार पानी दो प्रकार का है –

1. हल्का पानी-इसमें अशुद्धियां नहीं होती तथा यह पीने में स्वादिष्ट होता है। इसमें साबुन की झाग भी शीघ्र बनती है।

2. भारी पानी-इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। यह साबुन से मिलकर झाग नहीं बनाता। यह भी दो तरह का होता है अस्थाई भारी पानी तथा स्थाई भारी पानी।

प्रश्न 73.

वस्त्र धोने के लिए थापी अथवा डण्डे का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए ? वस्त्र धोने वाला फट्टा क्या होता है ?

उत्तर :

थापी का अधिक प्रयोग किया जाये तो कई बार वस्त्र फट जाते हैं, वस्त्र धोने वाला फट्टा स्टील अथवा लकड़ी का बना होता है। इस पर रखकर वस्त्रों को साबुन लगाकर रगड़ा जाता है। इस तरह वस्त्र से मैल उतर जाती है।

प्रश्न 74.

आप वस्त्र सुखाने के लिए लोहे के तार का प्रयोग करोगे अथवा नाइलॉन की रस्सी का ?

उत्तर :

वैसे तो दोनों का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु लोहे की तार को जंग लग जाता है जिससे वस्त्र पर दाग पड़ जाते हैं। इसलिए नाइलॉन की रस्सी अधिक उपयुक्त रहेगी।

प्रश्न 75.

वस्त्रों की सफाई करने के लिए कौन-कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ? नाम बताओ।

उत्तर :

वस्त्रों की सफाई करने के लिए निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है –

साबुन, रीठे, शिकाकाई, रासायनिक साबुन रहित सफ़ाईकारी पदार्थ (जैसे-निरमा, रिन, लिसापोल आदि), कपड़े धोने वाला सोडा, अमोनिया, बोरैक्स, एसिटिक एसिड, ऑग्जैलिक एसिड, ब्लीच, नील, रानीपॉल आदि।

प्रश्न 76.

साबुन बनाने के लिए ज़रूरी पदार्थ कौन-से हैं ?

उत्तर :

साबुन बनाने के लिए चर्बी तथा खार आवश्यक पदार्थ हैं। नारियल, महुए, सरसों, जैतून का तेल, सूअर की चर्बी आदि के चर्बी के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं। जबकि खार कास्टिक सोडा अथवा पोटाश से प्राप्त की जाती है।

प्रश्न 77.

साबुन बनाने की कौन-कौन सी विधियां हैं ? किसी एक विधि का लाभ बताओ।

उत्तर :

साबुन बनाने की दो विधियां हैं –

1. गर्म तथा

2. ठण्डी विधि।

ठण्डी विधि के लाभ –

1. इसमें मेहनत अधिक नहीं लगती।

2. साबुन भी जल्दी बन जाता है।

3. यह एक सस्ती विधि है।

प्रश्न 78.

वस्त्रों में कड़ापन क्यों लाया जाता है ?

उत्तर :

1. वस्त्रों में ऐंठन लाने से यह मुलायम हो जाते हैं और इनमें चमक आ जाती है।

2. मैल भी वस्त्र के ऊपर ही रह जाती है जिस कारण कपड़े को धोना आसान हो जाता है।

3. वस्त्र में जान पड़ जाती है। देखने में मज़बूत लगता है।

प्रश्न 79.

वस्त्रों से दाग उतारने वाले पदार्थों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है ?

उत्तर :

इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है –

1. ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच – इससे ऑक्सीजन निकलकर धब्बे को रंग रहित कर देती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट आदि ऐसे पदार्थ हैं।

2. रिड्यूसिंग एजेंट – यह पदार्थ धब्बे से ऑक्सीजन निकालकर उसे रंग रहित कर देते हैं। सोडियम बाइसल्फाइट तथा सोडियम हाइड्रोसल्फेट ऐसे पदार्थ हैं।

प्रश्न 80.

साबुन और साबुन रहित सफ़ाईकारी पदार्थ में क्या अन्तर है ?

उत्तर :

| साबुन | साबुन रहित सफाईकारी पदार्थ |

| 1. साबुन प्राकृतिक तेलों; जैसे-नारियल, जैतून, सरसों आदि से बनता है। | 1. साबुन रहित सफ़ाईकारी पदार्थ शोधक |

| 2. साबुन का प्रयोग भारी पानी में नहीं किया जा सकता। | 2. इनका प्रयोग भारी पानी में भी किया जा सकता है। |

| 3. साबुन को जब कपड़ों पर रगड़ा जाता है तो सफ़ेद-सी झाग बनती है। | 3. इनमें कई बार सफ़ेद झाग नहीं बनती। |

प्रश्न 81.

वस्त्रों को सफ़ेद करने वाले पदार्थ कौन-कौन से हैं ?

उत्तर :

वस्त्रों को सफ़ेद करने वाले पदार्थ हैं-नील तथा टीनोपॉल अथवा रानीपॉल। नील-नील दो प्रकार के होते हैं –

1. पानी में घुलनशील तथा

2. पानी में अघुलनशील नील।

इण्डिगो, अल्ट्रामैरीन तथा प्रशियन नील पहली प्रकार के नील हैं। ये पानी के नीचे बैठ जाते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मलना पड़ता है।

एनीलिन दूसरी तरह के नील हैं। ये पानी में घुल जाते हैं।

टीनोपॉल – यह भी सफ़ेद वस्त्रों को और सफ़ेद तथा चमकदार करने के लिए प्रयोग किया जाता हैं।

प्रश्न 82.

वस्त्रों को नील क्यों दिया जाता है?

अथवा

कपड़ों की धुलाई में सहायक सामग्री के रूप में नील की उपयोगिता लिखें।

उत्तर :

सफ़ेद सूती तथा लिनन के वस्त्रों पर बार-बार धोने से पीलापन-सा आ जाता है। इसको दूर करने के लिए वस्त्रों को नील दिया जाता है तथा वस्त्र सी सफ़ेदी बनी रहती है।

प्रश्न 83.

नील देते समय धब्बे क्यों पड़ जाते हैं? यदि धब्बे पड़ जायें तो क्या करना चाहिए?

उत्तर :

अघुलनशील नील के कण पानी के नीचे बैठ जाते हैं तथा इस तरह वस्त्रों को नील देने से वस्त्रों पर कई बार नील के धब्बे पड़ जाते हैं। जब नील के धब्बे पड़ जाएं तो वस्त्र को सिरके के घोल में खंगाल लेना चाहिए।

प्रश्न 84.

किस प्रकार के वस्त्रों को सफ़ेद करने की आवश्यकता पड़ती है ?

उत्तर :

सफ़ेद सूती तथा लिनन के वस्त्रों को बार-बार धोने पर इन पर पीलापन सा आ जाता है। इनका यह पीलापन दूर करने के लिए नील देना पड़ता है।

प्रश्न 85.

साबुन बनाने की गर्म विधि के बारे बताओ।

उत्तर :

तेल को गर्म करके धीरे-धीरे इसमें कास्टिक सोडा डाला जाता है। इस मिश्रण को गर्म किया जाता है। इस तरह चर्बी अम्ल तथा ग्लिसरीन में बदल जाती है। फिर उसमें नमक डाला जाता है, इससे साबुन ऊपर आ जाता है तथा ग्लिसरीन, अतिरिक्त खार तथा नमक नीचे चले जाते हैं। साबुन में सुगन्ध तथा रंग ठण्डा होने पर मिलाये जाते हैं तथा चक्कियां काट ली जाती हैं।

प्रश्न 86.

कपड़ों को नील कैसे दिया जाता है ?

उत्तर :

नील देते समय वस्त्र को धोकर साफ़ पानी से निकाल लेना चाहिए। नील को किसी पतले वस्त्र में पोटली बनाकर पानी में खंगालना चाहिए। वस्त्र को अच्छी तरह निचोड़कर तथा बिखेरकर नील वाले पानी में डालो तथा बाद में वस्त्र को धूप में सुखाओ।

प्रश्न 87.

धोने से पूर्व वस्त्रों की मरम्मत करनी क्यों ज़रूरी है?

अथवा

कपड़े धोने से पहले उनकी मुरम्मत के क्या लाभ हैं ?

उत्तर :

कई बार वस्त्र सिलाइयों से अथवा उलेड़ियों से उधड़ जाते हैं अथवा किसी चीज़ में फँसकर फट जाते हैं। ऐसी हालत में वस्त्रों को धोने से पहले मरम्मत कर लेनी चाहिए नहीं तो और फटने अथवा उधड़ने का डर रहता है।

प्रश्न 88.

कौन-कौन सी बातों के आधार पर आप वस्त्रों को धोने से पहले छांटोगे?

उत्तर :

वस्त्रों की छंटाई उनके रंग, रेशों, आकार तथा गन्दगी के आधार पर की जाती है।

प्रश्न 89.

संश्लेषित कपड़ों पर इस्त्री करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ?

उत्तर :

1. इस्त्री उपयुक्त ताप पर गर्म करें।

2. इस्त्री करने का स्थान समतल तथा सीधा होना चाहिए।

3. वस्त्र के एक तरफ से शुरू होकर अन्त तक इस्त्री करनी चाहिए।

प्रश्न 90.

सफेद कपड़ों का पीलापन दूर करने के उपाय व उसकी विधि लिखें।

उत्तर :

देखें प्रश्न 84, 86 का उत्तर।

प्रश्न 91.

किसी एक वानस्पतिक धब्बे का नाम व उसे छुड़ाने की विधि लिखें।

उत्तर :

चाय का दाग वानस्पतिक दाग है। सूती कपड़े से ताजा दाग उतारने के लिए कुछ ऊंचाई से उबलता पानी दाग पर डालने से साफ हो जाता है। पुराने दाग के लिए सोडे या बोरैक्स या अमोनिया के हल्के घोल में कुछ देर रखा जाता है।

प्रश्न 92.

कपड़े धोने से पहले उनकी छंटाई करना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर :

ऐसा करने से अधिक गन्दे, कम गन्दे, सफेद तथा रंगदार वस्त्रों को अलग करने से धुलाई सरलता से हो जाती है।

प्रश्न 93.

अपाच्य ब्लीच के दो उदाहरण दें।

उत्तर :

सोडियम बाईसल्फाईड, सोडियम हाइड्रोसल्फाईड।

प्रश्न 94.

कपड़ों पर अकड़न लाने वाले पदार्थ बताएं।

उत्तर :

मैदा, अरारोट, आलू, चावलों का पानी, गेहूँ।।

प्रश्न 95.

भारी पानी को हल्का कैसे बनाया जा सकता है ?

उत्तर :

भारी पानी को उबालकर तथा चूने के पानी से मिलाकर हल्का बनाया जाता है।

प्रश्न 96.

ऑक्सीकारक ब्लीच के दो उदाहरण दें।

अथवा

कोई भी दो ऑक्सीकारक विरंजकों के नाम लिखें।

उत्तर :

पोटाशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड।

प्रश्न 97.

सहायक सफ़ाईकारी पदार्थ बताएं।

उत्तर :

वस्त्र धोने वाला सोडा, सुहागा, अमोनिया, एसिटिक एसिड, ऑग्ज़ैलिक एसिड।

लघु उत्तरीय प्रश्न –

प्रश्न 1.

ठण्डी विधि द्वारा कौन-कौन सी वस्तुओं से साबुन कैसे तैयार किया जा सकता है ? इसकी क्या हानियां हैं ?

अथवा

ठण्डी विधि द्वारा साबुन बनाने में कौन-कौन सी वस्तुएँ प्रयोग में आती हैं ?

उत्तर :

ठण्डी विधि द्वारा साबुन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सामान लो –

कास्टिक सोडा अथवा पोटाश 250 ग्राम

महुआ अथवा नारियल तेल-1 लीटर

पानी-3/4 किलोग्राम

मैदा-250 ग्राम।

किसी मिट्टी के बर्तन में कास्टिक सोडा तथा पानी को मिलाकर 2 घण्टे तक रख दो। तेल तथा मैदे को अच्छी तरह घोल लो तथा फिर इसमें सोडे का घोल धीरे-धीरे डालो तथा हिलाते रहो। पैदा हुई गर्मी से साबुन तैयार हो जाएगा। इसको किसी सांचे में डालकर सुखा लो तथा चक्कियां काट लो।

हानियां – साबुन के अतिरिक्त खार तथा तेल और ग्लिसरॉल आदि साबुन में रह जाते हैं। अधिक खार वाले साबुन कपड़ों को हानि पहुंचाते हैं।

प्रश्न 2.

साबुन किन-किन किस्मों में मिलता है ?

उत्तर :

साबुन निम्नलिखित किस्मों में मिलता है –

1. साबुन की चक्की-साबुन चक्की के रूप में प्रायः मिल जाता है। चक्की को गीले वस्त्र पर रगड़कर प्रयोग किया जाता है।

2. साबुन का पाऊडर-यह साबुन तथा सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। इसको गर्म पानी में घोलकर कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सफ़ेद-सफ़ेद सूती वस्त्रों को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है।

3. साबुन का चूरा-यह बन्द पैकेटों में मिलता है। इसको पानी में उबालकर सूती वस्त्र कुछ देर भिगो कर रखने के पश्चात् इसमें धोया जाता है। रोगियों के वस्त्रों को भी कीटाणु रहित करने के लिए साबुन के उबलते घोल का प्रयोग किया जाता है।

4. साबुन की लेस-एक हिस्सा साबुन का चूरा लेकर पाँच हिस्से पानी डालकर तब तक उबालो जब तक लेस-सी तैयार न हो जाये। इसको ठण्डा होने पर बोतलों में डालकर रख लो तथा जरूरत पड़ने पर पानी डालकर धोने के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 3.

अच्छे साबुन की पहचान क्या है ?

उत्तर :

- साबुन हल्के पीले रंग का होना चाहिए। गहरे रंग के साबुन में मिलावट भी हो सकती है।

- साबुन हाथ लगाने पर थोड़ा कठोर होना चाहिए। अधिक नर्म साबुन में ज़रूरत से अधिक पानी हो सकता है जो केवल भार बढ़ाने के लिए ही होता है।

- हाथ लगाने पर अधिक कठोर तथा सूखा नहीं होना चाहिए। कुछ घटिया किस्म के साबुनों में भार बढ़ाने वाले पाऊडर डाले जाते हैं जो वस्त्र धोने में सहायक नहीं होते।

- अच्छा साबुन स्टोर करने पर, पहले की तरह रहता है, जबकि घटिया साबुनों पर स्टोर करने पर सफ़ेद पाऊडर-सा बन जाता है। इनमें आवश्यकता से अधिक खार होती है जोकि वस्त्र को खराब भी कर सकती है।

- अच्छा साबुन जुबान पर लगने से ठीक स्वाद देता है जबकि मिलावट वाला साबुन जुबान पर लगने पर तीखा तथा कड़वा स्वाद देता है।

प्रश्न 4.

साबुन रहित प्राकृतिक, सफ़ाईकारी पदार्थ कौन-से हैं?

उत्तर :

साबुन रहित प्राकृतिक, सफ़ाईकारी पदार्थ हैं-रीठे तथा शिकाकाई। इनकी फलियों को सुखा कर स्टोर कर लिया जाता है।

रीठा – रीठों की बाहरी छील के रस में वस्त्र साफ़ करने की शक्ति होती है। रीठों की छील उतारकर पीस लो तथा 250 ग्राम छील को कुछ घण्टे के लिए एक लिटर पानी में भिगो कर रखो तथा फिर इन्हें उबालो तथा ठण्डा करके छानकर बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। इसके प्रयोग से ऊनी, रेशमी वस्त्र ही नहीं अपितु सोने, चांदी के आभूषण भी साफ़ किये जा सकते हैं।

शिकाकाई – इसका भी रीठों की तरह घोल बना लिया जाता है। इससे कपड़े निखरते ही नहीं अपितु उनमें चमक भी आ जाती है। इससे सिर भी धोया जा सकता है।

प्रश्न 5.

साबुन रहित रासायनिक सफ़ाईकारी पदार्थों से आप क्या समझते हो? इनके क्या लाभ हैं?

उत्तर :

साबुन प्राकृतिक तेल अथवा चर्बी से बनते हैं जबकि रासायनिक सफाईकारी शोधक रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। यह चक्की, पाऊडर तथा तरल के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं।

लाभ – (i) इनका प्रयोग हर तरह के सूती, रेशमी, ऊनी तथा बनावटी रेशों के लिए किया जा सकता है।

(ii) इनका प्रयोग गर्म, ठण्डे, हल्के अथवा भारी सभी प्रकार के पानी में किया जा सकता है।

प्रश्न 6.

साबुन और अन्य साबुन रहित सफ़ाईकारी पदार्थों के अतिरिक्त वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन-से सहायक सफ़ाईकारी पदार्थ प्रयोग किये जाते हैं ?

उत्तर :

सहायक सफाईकारी पदार्थ निम्नलिखित हैं –

(i) वस्त्र धोने वाला सोडा – इसको सफ़ेद सूती वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। परन्तु रंगदार सूती वस्त्रों का रंग हल्का पड़ जाता है तथा रेशे कमजोर हो जाते हैं। यह रवेदार होता है तथा उबलते पानी में तुरन्त घुल जाता है। इससे सफ़ाई की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। इसका प्रयोग भारी पानी को हल्का करने के लिए, चिकनाहट साफ़ करने तथा दाग़ उतारने के लिए किया जाता है।

(ii) बोरेक्स (सहागा) – इसका प्रयोग सफ़ेद सती वस्त्रों के पीलेपन को दर करने के लिए तथा चाय, कॉफी, फल, सब्जियों आदि के दाग उतारने के लिए किया जाता है। इसके हल्के घोल में मैले वस्त्र भिगोकर रखने पर उनकी मैल उगल आती है। इससे वस्त्रों में ऐंठन भी लाई जाती है।

(iii) अमोनिया – इसका प्रयोग रेशमी तथा ऊनी कपड़ों से चिकनाहट के दाग दूर करने के लिए किया जाता है।

(iv) एसिटिक एसिड – रेशमी वस्त्र को इसके घोल में खंगालने से इनमें चमक आ जाती है। इसका प्रयोग वस्त्रों के अतिरिक्त नील का प्रभाव कम करने के लिए भी किया जाता है। रेशमी, ऊनी वस्त्र की रंगाई के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है।

(v) ऑग्ज़ैलिक एसिड – इसका प्रयोग छार की बनी चटाइयों, टोकरियों तथा टोपियों आदि को साफ़ करने के लिए किया जाता है। स्याही, जंग, दवाई आदि के दाग उतारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 7.

वस्त्रों से दागों का रंग काट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है?

उत्तर :

कपड़ों से दागों का रंग काट करने के लिए ब्लीचों का प्रयोग होता है। यह दो प्रकार के होते हैं

(i) ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच – जब इनका प्रयोग धब्बे पर किया जाता है, इसकी ऑक्सीजन धब्बे से क्रिया करके इसको रंग रहित कर देती है तथा दाग उतर जाता है। प्राकृतिक धूप, हवा तथा नमी, पोटाशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडियम परबोरेट, हाइपोक्लोराइड आदि ऐसे रंग काट हैं।

(i) रिड्यूसिंग ब्लीच – जब इनका प्रयोग धब्बे पर किया जाता है तो यह धब्बे से ऑक्सीजन निकालकर इसको रंग रहित कर देते हैं। सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम हाइडोसल्फाइट ऐसे ही रंग काट हैं। ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों पर इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। परन्तु तेज़ रंग काट से वस्त्र खराब भी हो जाते हैं।

प्रश्न 8.

नील की मुख्य कौन-कौन सी किस्में हैं ?

उत्तर :

नील मुख्यतः दो प्रकार का होता है –

(i) पानी में अघुलनशील नील – इण्डिगो, अल्ट्रामैरीन तथा प्रशियन नील ऐसे नील हैं। इसके कण पानी के नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए वस्त्रों को धोने से पहले नील वाले पानी में अच्छी तरह हिलाना पड़ता है।

(ii) पानी में घुलनशील नील – इनको पानी में थोड़ी मात्रा में घोलना पड़ता है तथा इससे वस्त्र पर थोड़ा नीला रंग आ जाता है। इस तरह वस्त्र का पीलापन दूर हो जाता है। एनीलिन नील ऐसा ही नील है।

प्रश्न 9.

नील देते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कौन-सी हैं?

उत्तर :

- नील सफ़ेद वस्त्रों को देना चाहिए रंगीन कपड़ों को नहीं।

- यदि नील पानी में अघुलनशील हो तो पानी को हिलाते रहना चाहिए नहीं तो वस्त्रों पर नील के धब्बे से पड़ जाएंगे।

- नील के धब्बे दूर करने के लिए वस्त्र को सिरके वाले पानी में खंगाल लेना चाहिए।

- नील दिए वस्त्रों को धूप में सुखाने पर उनमें और भी सफ़ेदी आ जाती है।

प्रश्न 10.

वस्त्रों के कड़ापन लाने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखें।

उत्तर :

वस्त्रों में ऐंठन लाने के लिए अग्रलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है –

- मैदा अथवा अरारोट-इसको पानी में घोलकर गर्म किया जाता है।

- चावलों का पानी-चावलों को पानी में उबालने के पश्चात् बचे पानी का प्रयोग वस्त्र में ऐंठन लाने के लिए किया जाता है।

- आलू-आलू काटकर पीस लिया जाता है तथा पानी में गर्म करके वस्त्रों में ऐंठन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- गंद-गंद को पीसकर गर्म पानी में घोल लिया जाता है तथा घोल को पतले वस्त्र में छान लिया जाता है। इसका प्रयोग रेशमी वस्त्रों, लेसों तथा वैल के वस्त्रों में ऐंठन लाने के लिए किया जाता है।

- बोरैक्स (सुहागा)-आधा लीटर पानी में दो बड़े चम्मच सुहागा घोल कर लेसों पर इसका प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 11.

वस्त्र धोने से पूर्व आप क्या-क्या तैयारी करेंगे?

उत्तर :

- वस्त्रों की उधड़ी सिलाइयां लगा लेनी चाहिएं। यदि रफू, बटन, हुकों आदि की ज़रूरत हो तो लगा लो।

- वस्त्रों की जेबों आदि को देख लो, बैल्टें, बक्कल आदि उतार दो।

- वस्त्रों को रंग अनुसार, रेशे अनुसार, आकार अनुसार, गन्दगी अनुसार छांट कर अलग कर लो।

- यदि वस्त्रों पर कोई दाग धब्बे हैं तो पहले इन्हें दूर करो।

प्रश्न 12.

वस्त्रों को छांटने से आप क्या समझते हो?

अथवा

कपड़े धोते समय उनकी छंटाई कैसे की जाती है ?

उत्तर :

वस्त्रों को छांटने का अर्थ है कि वस्त्रों को उनके रंग, रेशे, आकार तथा गन्दगी के आधार पर अलग-अलग कर लेना क्योंकि सारे रेशे एक विधि से नहीं धोए जा सकते इसलिए सूती, ऊनी, रेशमी, नायलॉन, पालिएस्टर के अनुसार वस्त्र अलग कर लिये जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र रंगदार वस्त्रों से पहले धोने चाहिएं क्योंकि रंगदार वस्त्रों से कई बार रंग निकलने लगता है। छोटे वस्त्र पहले धो लो तथा बड़े जैसे चादरें, खेस आदि को बाद में। कम गन्दे वस्त्र हमेशा पहले धोएं तथा अधिक गन्दे बाद में।

प्रश्न 13.

सूती वस्त्रों की धुलाई कैसी की जाती है?

अथवा

सफेद सूती कपड़ों की धुलाई आप कैसे करोगे ?

उत्तर :

- पहले वस्त्र को कुछ समय के लिए भिगोकर रखा जाता है ताकि मैल उगल जाये। इस तरह साबुन, मेहनत तथा समय कम लगता है।

- कीटाणु रहित करने के लिए वस्त्रों को पानी में 10-15 मिनट के लिए उबाला जाता है।

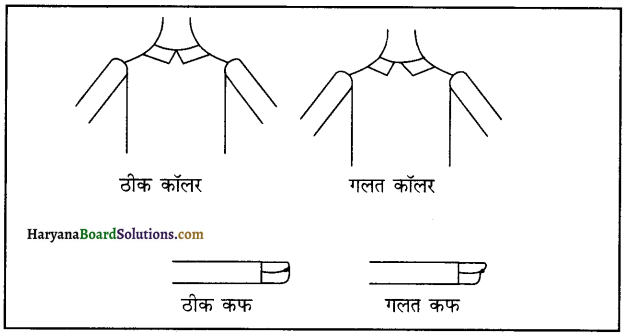

- पहले से भीगे वस्त्रों को पानी से निकालकर निचोड़ा जाता है तथा साबुन अथवा अन्य किसी डिटर्जेंट आदि से वस्त्रों को रगड़कर, मलकर अथवा थापी से धोया जाता है। अधिक गन्दे हिस्से जैसे कालर, कफ आदि को ब्रश आदि से रगड़कर साफ़ किया जाता है।

- उबालने अथवा साबुन वाले पानी से धोने के पश्चात् कपड़ों को साफ़ पानी से 2-4 बार खंगाल कर सारा पानी निकाल देना चाहिए। फिर उन्हें अच्छी तरह निचोड़ लो।

- आवश्यकतानुसार नील अथवा मावा आदि देकर वस्त्र निचोड़कर झाड़कर सूखने के लिए डाल दो।

प्रश्न 14.

ऊनी वस्त्र धोते समय बहुत सावधानी प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ती है?

उत्तर :

ऊनी रेशे पानी में डालने से कमजोर हो जाते हैं तथा लटक जाते हैं। गर्म पानी में डालने पर तथा रगड़कर धोने से यह रेशे जुड़ जाते हैं। सोडे वाले साबुन से धोने पर भी यह रेशे जुड़ जाते हैं। इसलिए ऊनी वस्त्र धोते समय काफ़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। इनको धोते समय ध्यान रखो कि जितना भी पानी प्रयोग किया जाए, सारे का तापमान एक-सा होना चाहिए। कभी भी गर्म तथा सोडे वाले साबुन का प्रयोग न करो। धोने के लिए वस्त्र को हाथ से धीरे-धीरे दबाते रहना चाहिए तथा ऊनी वस्त्र को लटकाकर सुखाना नहीं चाहिए। वस्त्र को समतल स्थान पर सीधा रखकर सुखाना चाहिए।

प्रश्न 15.

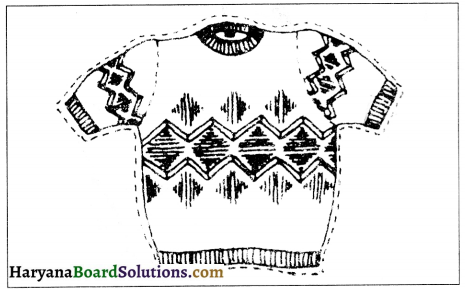

अपने ऊनी स्वैटर की धुलाई आप कैसे करोगे?

अथवा

ऊनी वस्त्रों की धुलाई आप कैसे करोगे ?

उत्तर :

1. पहले स्वैटर से नर्म ब्रश से ऊपरी मिट्टी झाड़ी जाती है।

2. यदि स्वैटर ऐसा हो कि धोने के पश्चात् उसके बेढंगे हो जाने का डर हो तो धोने से पहले इसको खाका अखबार अथवा खाकी कागज़ पर उतार लेना चाहिए ताकि धोने के पश्चात् इसको फिर से पहले आकार में लाया जा सके।

3. पहले ऊनी वस्त्र को पानी में से डुबो कर निकाल लो तथा हाथों से दबाकर पानी निकाल दो। शिकाकाई, रीठे, जैनटिल अथवा लीसापोल को गुनगुने पानी में घोल कर झाग बना लो। फिर इस निचोड़े गए वस्त्र को इस साबुन वाले पानी में हाथों से धीरे-धीरे दबाकर रगड़े बगैर साफ़ करो।

4. वस्त्र को साफ़ पानी में धीरे-धीरे खंगालकर इसमें से साबुन अच्छी तरह निकाल दो तथा अतिरिक्त पानी तौलिए में दबाकर निकाल लो।

5. वस्त्र को बनाये हुए खाके पर रखकर इसके आकार में ले आयो तथा समतल स्थान जैसे-चारपाई पर वस्त्र बिछाकर इसके ऊपर सीधा डालकर छांव में सुखाओ।

प्रश्न 16.

ऊनी स्वैटर को समतल स्थान पर क्यों व कैसे सुखाना चाहिए ?

उत्तर :

देखें प्रश्न 15 का उत्तर।

प्रश्न 17.

भिगोने से सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों में से कौन-कौन से कमज़ोर हो जाते हैं और इनका धोने से क्या सम्बन्ध है?

उत्तर :

भिगोने से ऊनी तथा रेशमी वस्त्र कमजोर हो जाते हैं जबकि सुती वस्त्र मज़बत होते हैं। इनका धोने के साथ यह सम्बन्ध है कि ऊपर बताये कारण से सूती वस्त्रों को तो धोने से पहले कुछ समय के लिए भिगो कर रखा जाता है। परन्तु ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों को भिगो कर नहीं रखा जाता।

प्रश्न 18.

भिगौने से कौन-से वस्त्र कमजोर पड़ जाते हैं ?

उत्तर :

ऊन के वस्त्र तथा सिल्क के वस्त्र।

प्रश्न 19.

ऐसी किस्म के वस्त्रों के बारे में बताओ जिन्हें उबाल कर धोया जा सकता है। ऐसे वस्त्र को धोते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिएं?

उत्तर :

सूती वस्त्रों को उबालकर धोया जा सकता है। इन वस्त्रों को धोते समय निम्नलिखित सावधानियों की ज़रूरत है –

- सिलाइयों से उधड़े अथवा किसी अन्य कारण से फटे वस्त्र को धोने से पहले मरम्मत कर लो।

- सूती, लिनन, ऊनी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेशमी वस्त्रों को अलग-अलग कर लो।

- सफ़ेद वस्त्रों को पहले धोएं तथा रंगदार को बाद में।

- अधिक मैले वस्त्रों को बाद में धोएं।

- रोगी के वस्त्रों को 10-15 मिनट के लिए पानी में उबालो तथा बाद में धोएं।

- छोटे तथा बड़े वस्त्रों को अलग-अलग करके धोएं।

प्रश्न 20.

रेशमी वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाती है ?

अथवा

रेश्मी कपड़ों को किस विधि से धोना चाहिए ?

अथवा

सिल्क का स्कार्फ धोने की विधि लिखें ?

उत्तर :

i. रीठे, शिकाकाई अथवा जैनटिल को गुनगुने पानी में घोलकर झाग बनाओ तथा इसमें वस्त्र को हाथों से धीरे-धीरे दबाकर धोएं तथा बाद में साफ़ से 3-4 बार खंगाल कर निकाल लो। वस्त्र को खंगालते समय एक चम्मच सिरका डाल लो। इससे वस्त्र में चमक आ जायेगी।

ii. धोने के पश्चात् रेशमी वस्त्र को गेहूँ का मावा दो ताकि इसकी प्राकृतिक ऐंठन कायम रखी जा सके।

iii. इन वस्त्रों को हमेशा छाया में सुखाएं। आधे सूखे वस्त्रों को इस्तरी करने के लिए उतार लो।

प्रश्न 21.

सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों को इस्त्री करने में क्या अन्तर है ?

उत्तर :

सूती वस्त्रों की प्रेस-सूखे वस्त्रों पर पानी छिड़ककर इन्हें नम कर लिया जाता है तथा कुछ समय के लिए लपेट कर रख दिया जाता है ताकि वस्त्र एक जैसे नम हो जाएं। जब प्रैस अच्छी तरह गर्म हो जाये, तो वस्त्र के उल्टे तरफ पहले सिलाइयां, प्लीट, उलेड़ियों वाले फट्टे आदि प्रैस करो। वस्त्र की सीधी तरफ वस्त्र की लम्बाई की ओर प्रैस करो। कालर, कफ, बाजू आदि को पहले इस्तरी करो। प्रैस करने के पश्चात् वस्त्रों को तह लगा कर रख दें अथवा हैंगर पर टांग दें।

ऊनी वस्त्र की प्रैस-ऊनी वस्त्र पर प्रैस सीधी सम्पर्क में नहीं लाई जाती, इससे ऊनी रेशे जल जाते हैं। मलमल के एक सफ़ेद वस्त्र को गीला करके ऊनी वस्त्र पर बिछाओ तथा हल्की गर्म प्रैस से उसको प्रैस करो। एक स्थान पर प्रैस 3-4 सैकिण्ड से अधिक न रखो। प्रेस करने के पश्चात् वस्त्र की तह लगा दो ।।

रेशमी वस्त्रों की इस्तरी-वस्त्रों को नम तौलिए में लपेटकर नम कर दो। पानी का छींटा देने से दाग पड़ सकते हैं। हल्की गर्म इस्तरी से इस्तरी करो। इस्तरी करने के पश्चात् यदि वस्त्र नम हों तो इन्हें सुखा लो तथा सूखने के बाद ही सम्भालो।

प्रश्न 22.

रेयॉन के वस्त्रों की धुलाई करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर :

रेयॉन के वस्त्रों की धुलाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए –

- रेयॉन के वस्त्रों को भिगोना, उबालना या ब्लीच नहीं करना चाहिए।

- साबुन मृदु प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए।

- गुनगुना पानी ही प्रयोग में लाना चाहिए, अधिक गर्म नहीं।

- साबन का अधिक-से-अधिक झाग बनाना चाहिए जिससे साबुन पूरी तरह घुल जाए।

- गीली अवस्था में रेयॉन के कपड़े अपनी शक्ति 50% तक खो देते हैं, अत: वस्त्रों में से साबुन की झाग निकालने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक निचोड़ना चाहिए।

- साबुन की झाग निचोड़ने के बाद वस्त्र को दो बार गुनगुने पानी में से खंगालना चाहिए।

- वस्त्रों में से पानी को भी कोमलता से निचोड़कर निकालना चाहिए। वस्त्र को मरोड़कर नहीं निचोड़ना चाहिए।

- वस्त्र को किसी भारी तौलिए में रखकर, लपेटकर हल्के-हल्के दबाकर नमी को सुखाना चाहिए।

- वस्त्र को धूप में नहीं सुखाना चाहिए।

- वस्त्र को लटकाकर नहीं सुखाना चाहिए।

- वस्त्र को हल्की नमी की अवस्था में वस्त्र की उल्टी तरफ़ इस्तरी करना चाहिए।

- वस्त्रों को अलमारी में रखने अर्थात् तह करके रखने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उनमें से नमी पूरी तरह से दूर हो चुकी है या नहीं।

प्रश्न 23.

ऊनी कपड़ों की धुलाई में प्रारम्भ से अन्त तक की विभिन्न क्रियाओं की सूची बनाइए।

उत्तर :

- वस्त्रों का छाँटना।

- वस्त्रों को झाड़ना या धूल-रहित करना।

- वस्त्रों में यदि कोई सुराख आदि हों तो उसकी मरम्मत करना।

- वस्त्र का खाका तैयार करना।

- दाग-धब्बे छुड़ाना।

- साबुन तथा पानी की तैयारी।

- धुलाई करना।

- वस्त्रों को सुखाना।

- वस्त्रों पर इस्तरी करना।

प्रश्न 24.

ऊनी कपड़ों में रंग व चमक बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर :

ऊनी कपड़ों में रंग व चमक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए

- ऊनी वस्त्रों को अधिक गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए।

- ऊनी वस्त्रों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए।

- अधिक क्षारीय घोलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

- यदि रंग कच्चा हो और धुलाई में निकलता दिखाई दे तो धुलाई के अन्तिम जल में थोड़ी-सी नींबू की खटाई या सिरका मिला देना चाहिए।

- कच्चे रंग के कपड़ों को रीठे के घोल से घोलना चाहिए।

प्रश्न 25.

ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए किस प्रकार का साबुन प्रयोग करना चाहिए और क्यों?

उत्तर :

ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए मृदु साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सोडा बहुत कम हो या बिल्कुल न हो। साबुन द्रव रूप में अथवा चिप्स के रूप में हो जो पानी में एक जैसा घोल बना ले। क्षारयुक्त साबुन से ऊन के तन्तु कड़े हो जाते हैं तथा सफ़ेद ऊन में पीलापन आ जाता है। रंगीन वस्त्रों के लिए रीठे के घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रयोग से कपड़े का रंग नहीं उतरता।

प्रश्न 26.

ऊन क्यों जुड़ जाती है?

उत्तर :

ऊन का तन्तु बहुत नर्म और मुलायम होता है। इसके ऊपर छोटी-छोटी तहें होती हैं जो कि पानी, गर्मी और क्षार से नर्म हो जाती हैं और एक-दूसरे से उलझ जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कपडा जुड़ जाता है। इसलिए ऊन की धुलाई में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 27.

ऊनी कपड़ों को सिकुड़ने व जुड़ने से बचाने के लिए आवश्यक चार बातें लिखो।

उत्तर :

- कपड़ों को रगड़ना नहीं चाहिए।

- पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए।

- कपड़ों की धुलाई में क्षारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

- कपड़ों को गीली अवस्था में लटकाकर नहीं सुखाना चाहिए।

प्रश्न 28.

अधिक मैले ऊनी वस्त्रों को कैसे साफ़ करोगे?

उत्तर :

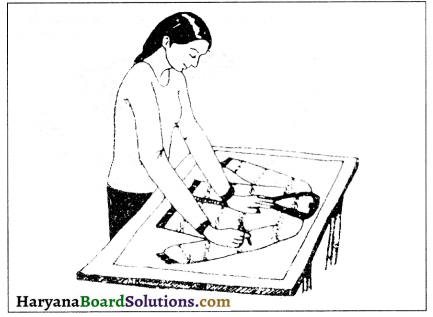

ऊनी वस्त्रों को रीठे के घोल या इजी वाले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोएँ। उसे हाथों से धीरे-धीरे रगड़ें। अधिक मैले भाग को हाथ की हथेली पर रखकर थोड़ा और साबुन लगाकर दूसरे हाथ से धीरे-धीरे रगड़ें, यदि मैल साफ़ न हो तो उस भाग पर ब्रुश का प्रयोग करें। जब वस्त्र साफ़ हो जाएं तो फिर उसे समतल, छायादार स्थान पर सुखाएँ।

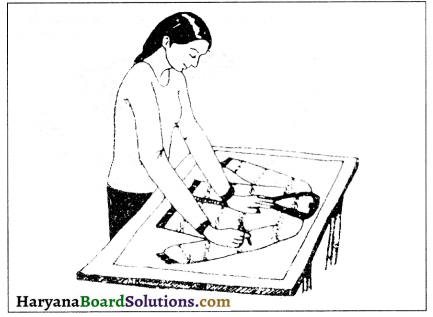

चित्र-धीरे-धीरे मलने की विधि

प्रश्न 29.

ऊनी कपड़ों में रंग व चमक बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिये?

उत्तर :

ऊनी कपड़ों में रंग व चमक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चहिए –

- ऊनी वस्त्र को अधिक गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए।

- ऊनी वस्त्र को धूप में नहीं सुखाना चाहिए।

- अधिक क्षारीय घोलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

- यदि रंग कच्चा हो और धुलाई में निकलता दिखाई दे तो धुलाई के अन्तिम जल में थोड़ी-सी नींबू की खटाई या सिरका मिला देना चाहिए।

- कच्चे रंग के कपड़ों को रीठे के घोल से धोना चाहिए।

प्रश्न 30.

ऊनी वस्त्रों को धोने से पूर्व उनका खाका क्यों तैयार किया जाता है ?

अथवा

ऊनी स्वैटर को धोने से पहले उसका खाका क्यों बनाया जाता है ?

उत्तर :

हाथ से बुने कपड़े सिकुड़ जाने या खींचे जाने के कारण खराब हो सकते हैं। इसलिए गीला करने से पहले खाकी कागज़ पर इनका खाका बना लिया जाता है ताकि धोने के बाद कपड़े को इसी कागज़ पर रख कर उसको ठीक करके सुखाया जा सके।

प्रश्न 31.

कपड़ों के परिष्करण (फिनिशिंग) से सम्बन्धित क्रियाएं कौन-सी हैं ?

उत्तर :

- कपड़ों को नम करना।

- कपड़ों पर इस्तरी करना।

- प्रेसिंग या प्रैस करना।

- स्टीमिंग या स्टीम करना।

- मेंगलिंग विधि या मेंगल करना।

- केलेन्डरिंग या केलेन्डर करना।

प्रश्न 32.

कलफ लगाने से क्या लाभ होते हैं ?

अथवा

कलफ का प्रयोग वस्त्रों के लिए क्यों आवश्यक है ? किन वस्त्रों को कलफ किया जाता है?

अथवा

कपड़ों पर कलफ क्यों लगाया जाता है ? रेशमी कपड़ों पर किस चीज़ का कलफ लगाते हैं ?

अथवा

कल्फ का प्रयोग क्यों किया जाता है ? कपड़ों को कल्फ लगाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर :

कपड़ों में कलफ से चमक और नवीनता आ जाती है।

- कपड़े में कलफ रहने से कपड़े में कड़ापन आ जाता है। वस्त्र कई दिनों तक पहना जा सकता है।

- मांड लगे कपड़ों पर धूल नहीं जमती है क्योंकि यह धागों के बीच के रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है।

- कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं, कपड़ों का आकार ठीक लगता है।

- कलफ लगे वस्त्र पहनने पर व्यक्ति स्मार्ट लगता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। आमतौर पर सूती और रेशमी कपड़ों पर कलफ लगाई जाती है।

रेशमी कपड़ों पर गोंद की कलफ की जाती है।

कल्फ लगाने के लिए चीजें-देखें उपरोक्त प्रश्नों में।

प्रश्न 33.

धुलाई में नील का क्या महत्त्व है?

अथवा

कपड़ों पर नील क्यों लगाया जाता है ? नील लगाने की विधि लिखें।

उत्तर :

सूती वस्त्रों की सफेदी बढ़ाने के लिए नील लगाया जाता है। सफ़ेद वस्त्र पहनने अथवा धोने के पश्चात् पीले से पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी सफेदी जाती रहती है। इस पीले रंग को दूर करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे वस्त्र में सफेदी व नवीनता पुनः आ जाती है।

वस्त्रों में नील देते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। नील पानी में अच्छी तरह से घोल देना चाहिए। नील लगाने की उत्तम विधि यह है कि एक कपड़े के टुकड़े में नील रखकर पोटली बना लेनी चाहिए तथा पानी में डाल कर नील को घोल लेना चाहिए। जब पानी में नील एक सा घुल जाए तो गीले वस्त्र को उसमे डुबो देना चाहिए। नील लग जाने के बाद वस्त्र को धूप में सुखा देना चाहिए। इससे वस्त्र की सफेदी बढ़ जाती है।

प्रश्न 34.

कपड़ों पर इस्तरी करने से क्या लाभ हैं ?

उत्तर :

वस्त्रों की धुलाई करने के पश्चात् सभी कपड़ों पर प्रायः सिलवटें पड़ जाती हैं। कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जो मैले न होते हुए भी सिलवटों के कारण पहनने योग्य नहीं होते। इन वस्त्रों को मूलरूप व आकर्षण देने के लिए इन पर इस्तरी करने की आवश्यकता होती है। इस्तरी दो प्रकार की होती है-बिजली से चलने वाली तथा कोयले से चलने वाली।

इस्तरी करने से –

- वस्त्रों में चमक आ जाती है।

- वस्त्रों में सुन्दरता तथा निखार आ जाता है।

- सिलवटें समाप्त हो जाती हैं।

प्रश्न 35.

पानी के स्रोत के आधार पर पानी का वर्गीकरण कैसे करोगे ?

उत्तर :

पानी के स्रोत के आधार पर पानी का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है –

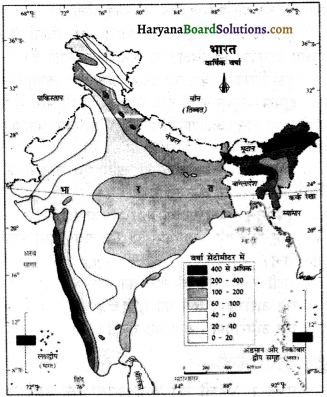

1. वर्षा का पानी – यह पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। यह हल्का पानी होता है परन्तु हवा की अशुद्धियां इसमें घुली होती हैं। इसको वस्त्र धोने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

2. दरिया का पानी – पहाड़ों की बर्फ पिघल कर दरिया बनते हैं। जैसे-जैसे यह पानी मैदानी इलाकों में आता रहता है इसमें अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती रहती है तथा पानी गंदा-सा हो जाता है। यह पानी पीने के लिए ठीक नहीं होता परन्तु इससे वस्त्र धोए जा सकते हैं।

3. चश्मे का पानी – धरती के नीचे इकट्ठा हुआ पानी किसी कमज़ोर स्थान से बाहर निकल आता है, इसको चश्मा कहते हैं। इस पानी में कई खनिज लवण घुले होते हैं इसको कई बार दवाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। वस्त्र धोने के लिए यह पानी ठीक है।

4. धरती को खोदकर जो पानी बाहर निकलता है, वह पानी पीने के लिए ठीक होता है। इसको कुएं का पानी कहते हैं। इससे वस्त्र धोए जा सकते हैं।

5. समुद्र का पानी – इस पानी में काफ़ी अधिक अशुद्धियां होती हैं। यह पीने के लिए तथा वस्त्र धोने के लिए भी ठीक नहीं होता।

प्रश्न 36.

सूती सफेद कपड़े से निम्नलिखित दाग कैसे छुड़ायेंगे ?

(i) रक्त

(ii) पेंट।

उत्तर :

रक्त – 1. ताज़ा दाग के लिए ठण्डे पानी तथा साबुन से धोएं।

2. पुराने दाग को नमक वाले पानी में धोएं।

पेंट-ताज़ा दाग के सूखे अंश को खुरचकर निकालें तथा फिर मिथीलेटिड स्पिरिट या मिट्टी के तेल में डुबोकर धीरे-धीरे रगड़ें। पुराने दाग के लिए इसी विधि को दो-तीन बार दोहराएं।

प्रश्न 37.

सूती कपड़ों पर कलफ लगाने की विधि लिखें।

उत्तर :

सूती कपड़े पर कलफ लगाकर कड़ापन लाया जाता है। इसके लिए 1 हिस्सा स्टार्च का तथा 2 हिस्सा ठण्डे पानी का लेकर इसमें सूती कपड़ा डाला जाता है। कलफ लगाते समय वस्त्र में साबुन नहीं होना चाहिए इसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए।

प्रश्न 38.

सूती साड़ी पर कड़ापन लाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ? उसे लगाने की विधि लिखें।

उत्तर :

सूती साड़ी पर कड़ापन लाने के लिए मैदा या अरारोट, चावल का पानी, आलुयों से तैयार पानी का प्रयोग किया जाता है।

मैदा या अरारोट को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है तथा इससे वस्त्र में कड़ापन लाया जाता है।

इसी प्रकार आलू काटकर पीस लिया जाता है तथा पानी में गर्म करके वस्त्रों में कड़ापन लाया जाता है।

प्रश्न 39.

पानी भारी किन कारणों से होता है?

उत्तर :

जल का भारीपन स्थाई तथा अस्थाई दो प्रकार का होता है। स्थाई भारीपन, पानी में मौजूद कैल्शियम सल्फेट, मैगनीशियम सल्फेट लवणों के कारण होता है। अस्थाई भारीपन, पानी में मौजूद कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैगनीशियम बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होता है। अस्थाई भारीपन पानी को उबालने से दूर हो जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न –

प्रश्न 1.

धुलाई के लिए प्रयोग होने वाले सही सामान के चयन से समय और श्रम की बचत कैसे होती है?

उत्तर :

धुलाई के लिए प्रयोग होने वाला सामान इस तरह है –

- स्टोर करने के लिए सामान

- वस्त्र धोने के लिए सामान

- वस्त्र सुखाने के लिए सामान

- वस्त्र प्रेस करने के लिए सामान।

जब धोने वाले वस्त्र पहले ही इकट्ठे करके एक अलमारी अथवा टोकरी आदि में रखे जाएं जो कि धोने वाले स्थान के नज़दीक रखी हो, तो वस्त्र धोते समय सारे घर से विभिन्न कमरों से पहले वस्त्र इकट्ठे करने का समय बच जाता है। यह आदत गृहिणी को सारे घर के सदस्यों को डालनी चाहिए कि जो भी धोने वाला कपड़ा हो उसे इस काम के लिए बनाई अलमारी अथवा टोकरी में रखें। घर में साबुन, डिटर्जेंट, नील, ब्रुश आदि आवश्यक सामान पहले ही मौजूद होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि उधर से वस्त्र धोने आरम्भ कर लिये जाएं तथा बाद में पता चले घर में तो साबुन अथवा कोई अन्य आवश्यक सामान नहीं है। इस तरह समय तथा मेहनत दोनों नष्ट होते हैं।

धोने के लिए पानी भी हल्का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि भारी पानी में साबुन की झाग नहीं बनती तथा वस्त्र अच्छी तरह नहीं निखरते। इसलिए पानी को गर्म करके अथवा अन्य तरीके से पानी को हल्का बना लेना चाहिए।

वस्त्र सुखाने का भी ठीक प्रबन्ध होना चाहिए। रस्सियों आदि को अच्छी तरह बांधना चाहिए तथा कपड़ों पर क्लिप आदि लगा लेने चाहिए ताकि हवा चले तो वस्त्र उड़ न जाएं। यदि रैक हैं तो इन्हें पहले ही खोल लेना चाहिए। इस तरह विभिन्न आवश्यक सामान पहले ही इकट्ठा किया हो तो समय तथा मेहनत की बचत हो जाती है।

प्रश्न 2.

वस्त्र धुलाई के सामान को किन-किन वर्गों में बांटा जा सकता है?

उत्तर :

स्टोर करने के लिए सामान –

- अलमारी-धोने वाले कमरे के नज़दीक अलमारी होनी चाहिए जिसमें साबुन, नील, मावा, रीठे, दाग उतारने वाला सामान आदि होना चाहिए।

- लांडरी बैग अथवा वस्त्र रखने के लिए टोकरी-इसमें घर के गंदे वस्त्र रखे जाते हैं।

- मर्तबान तथा प्लास्टिक के डिब्बे-रीठे, दाग उतारने का सामान, डिटर्जेंट आदि इनमें रखा जाता है।

वस्त्र धोने के लिए सामान –

(i) पानी – पानी एक विश्वव्यापी घोलक है। इसमें सभी तरह की मैल घुल जाती है तथा इस तरह इसका कपड़ों की धुलाई में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा का पानी, दरिया का पानी, चश्मे का पानी, कुएँ के पानी का प्रयोग वस्त्र धोने के लिए किया जा सकता है।

(ii) साबुन – वस्त्र धोने के लिए कई सफ़ाईकारी पदार्थ, साबुन तथा डिटर्जेंट मिलते हैं। वस्त्र साफ़ करने में इनका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(iii) टब तथा बाल्टियां – इनमें वस्त्र भिगोकर रखे, धोये तथा खंगाले जाते हैं। यह लोहे, प्लास्टिक अथवा पीतल के होते हैं। इनमें नील देने, रंग देने तथा मावा देने का भी कार्य किया जाता है।

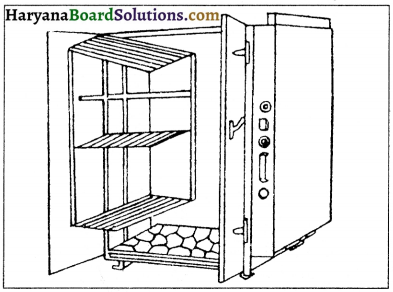

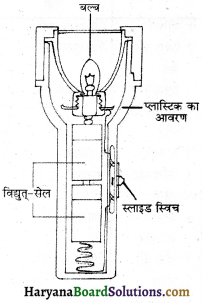

चित्र- बालटी, मग और चम्मच आदि

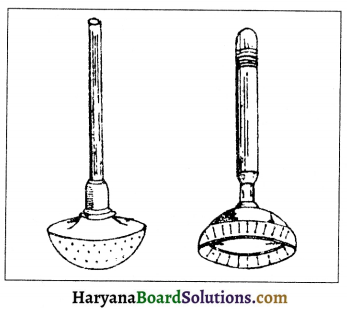

(iv) चिल्मचियां तथा मग – इनमें नील, मावा आदि देने का कार्य किया जाता है। यह प्लास्टिक, तामचीनी तथा पीतल आदि के होतेहैं।

(v) लकड़ी का चम्मच तथा डण्डा-इससे नील अथवा मावा घोलने का कार्य किया जाता है। चादरें, खेस आदि को डण्डे अथवा थापी से पीट कर साफ़ किया जाता है।

(vi) हौदी-धुलाई वाले कमरे में पानी की टूटी के नीचे सीमेंट की हौदी बनी हुई होनी चाहिए। इससे काम आसान हो जाता है। हौदी के दोनों ओर सीमेंट अथवा लकड़ी के फट्टे लगे होने चाहिएं ताकि धोकर वस्त्र इन पर रखे जा सकें। इनकी ढलान हौदी की ओर होनी चाहिए।

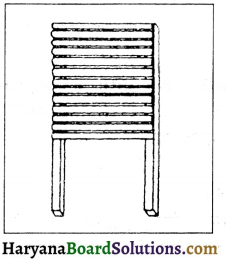

(vii) रगड़ने वाला ब्रुश तथा फट्टा प्लास्टिक के ब्रुशों का प्रयोग वस्त्र के अधिक मैले हिस्से को रगड़कर मैल उतारने के लिए किया जाता है। फट्टा लकड़ी, स्टील अथवा जस्त का बना होता है। इस पर रखकर वस्त्र को रगड़कर मैल निकाली जाती है।

(viii) गर्म पानी-वस्त्र धोने के लिए या तो बिजली के बायलर में पानी गर्म किया जाता है या फिर आग के सेक से बर्तन में डालकर पानी गर्म किया जाता है।

चित्र-रगड़ने वाला फट्टा

(ix) वस्त्र धोने वाली मशीन-इससे समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इसको खरीदा जा सकता है।

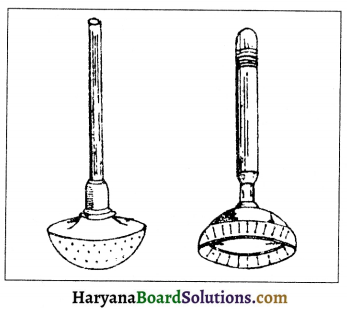

(x) सक्शन वाशर-भारी, ऊनी कम्बल, साड़ियां तथा अन्य वस्त्र इसके प्रयोग से आसानी से धोए जा सकते हैं।

चित्र-सक्शन वाशर

वस्त्र सुखाने के लिए सामान-वस्त्रों को धोने के पश्चात् साधारणतः प्राकृतिक धूप तथा हवा में सुखाया जाता है। अन्य आवश्यक सामान इस तरह हैं –

(i) रस्सी अथवा तार – रस्सी को अथवा तार को खींचकर खूटियों तथा खम्बों में बांधा जाता है। रस्सी नायलॉन, सन अथवा सूत की हो सकती है। जंग रहित लोहे की तार भी हो सकती है।

(ii) क्लिप तथा हैंगर – वस्त्र तार पर लटका कर क्लिप लगा दी जाती है ताकि हवा चलने पर वस्त्र नीचे गिरकर खराब न हो जाएं। बढ़िया किस्म के वस्त्र हैंगर में डालकर सुखाए जा सकते हैं।

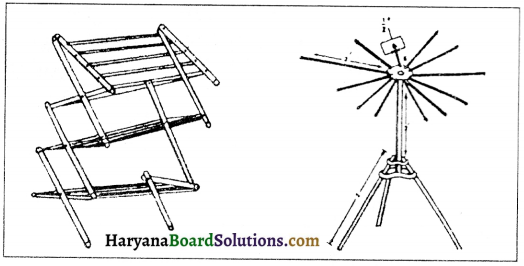

(iii) वस्त्र सुखाने वाले रैक – बरसातों में अथवा बड़े शहरों में जहां लोग फ्लैटों में रहते हैं वहां रैकों पर वस्त्र सुखाये जाते हैं। यह एल्यूमीनियम अथवा लकड़ी के हो सकते हैं। इन्हें फोल्ड करके सम्भाला भी जा सकता है।

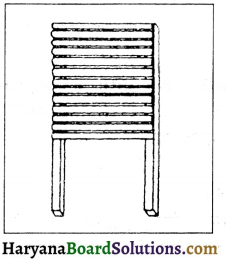

चित्र-वस्त्र सुखाने वाले रैक

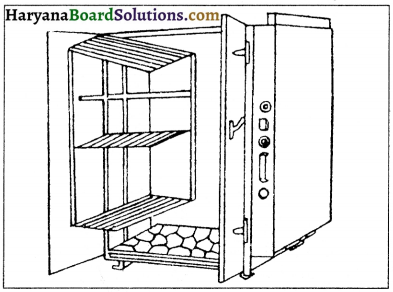

(iv) वस्त्र सुखाने के लिए बिजली की कैबिनेट – विकसित देशों में प्रायः इसका प्रयोग होता है। खासकर जहां अधिक ठण्ड अथवा वर्षा होती है उन देशों में इसका प्रयोग साधारण है।

इनके अतिरिक्त ऑटोमैटिक वाशिंग मशीनों से भी वस्त्र सुखाए जा सकते हैं।

चित्र-वस्त्र सुखाने के लिए बिजली की कैबिनेट

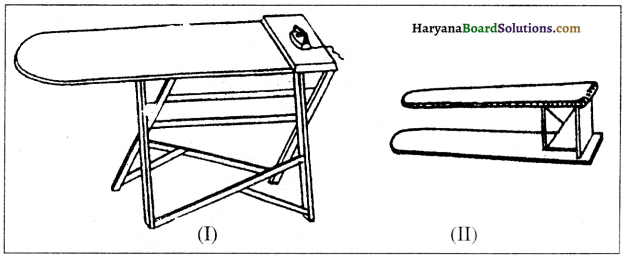

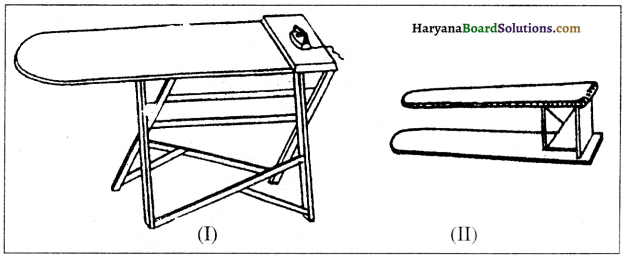

वस्त्र प्रेस करने वाला सामान (i) प्रेस-वस्त्र प्रेस करने के लिए बिजली अथवा कोयले वाली प्रैस का प्रयोग किया जाता है। प्रैस लोहे, पीतल तथा स्टील की मिलती है।

(ii) प्रेस करने वाला फट्टा-यह लकड़ी का होता है, फट्टे के स्थान पर बैंच अथवा मेज़ आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस पर कम्बल बिछा कर ऊपर पुरानी चादर बिछा लेनी चाहिए।

चित्र-वस्त्र प्रेस करने वाला फट्टा और बाजू बोर्ड

प्रश्न 3.

सूती वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार की जा सकती है?

अथवा

रंगीन सूती कपड़ों को किस प्रकार धोएंगे और उनको धोते समय किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए ?

उत्तर :

1. वस्त्र धोने से पूर्व यह ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि कहीं वस्त्र फटा तो नहीं है। यदि फटा है तो उसकी सिलाई कर देनी चाहिए।

2. यदि वस्त्रों में किसी प्रकार का धब्बा लगा हो तो धोने से पहले छुड़ा लेना चाहिए। इसके पश्चात् समस्त वस्त्रों को उनके आकार व प्रकार के अनुसार उनके समूहों में विभाजित कर लेना चाहिए।

3. रंगीन और सफ़ेद सूती वस्त्रों को अलग-अलग कर लेना चाहिए।

4. कपड़ों को पहले पानी में भिगो देना चाहिए। ऐसा करने से कपड़े की घुलनशील मैल पानी में घुल जाती है। वस्त्रों के अन्य गन्दगी धब्बे आदि गल जाते हैं।

5. धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग अच्छा रहता है। कपड़े धोने का साबुन, रगड़ने का तख्ता या ब्रुश तथा कलफ आदि सभी चीजें तैयार रखनी चाहिएँ।

6. वस्त्र के प्रकार के अनुसार धुलाई करनी चाहिए। मज़बूत वस्त्र; जैसे चादर, पतलून, सलवार आदि गर्म पानी में भिगोकर साबुन की टिक्की मिलानी चाहिए। रसोईघर के झाड़न आदि गर्म पानी में साबुन डालकर भिगो देने चाहिए, फिर हाथ से रगड़कर मलना चाहिए। कालर, कफ व कोर के नीचे के मैल को मुलायम ब्रश से रगड़कर धोना चाहिए।

7. रंगीन कपड़ों को हमेशा ठण्डे पानी में भिगोना व धोना चाहिए। यदि कपड़े बहुत अधिक गन्दे हों, तो उन्हें गुनगुने पानी में भिगोना चाहिए।

8. कोमल वस्त्रों को अधिक नहीं रगड़ना चाहिए, उन्हें थोड़ा-सा रगड़कर और निचोड़कर धोना चाहिए।

9. कपड़ों में से साबुन निकालने के लिए उसे स्वच्छ पानी में से बार-बार निकालना चाहिए। जब कपड़ों में से साबुन का पूरा झाग निकल जाए और कपड़ा साफ़ हो जाए, तो निचोड़ लेना चाहिए।

10. सफ़ेद कपड़ों पर कलफ लगाते समय कलफ के घोल में थोड़ी-सा नील डाल देना चाहिए ताकि कपड़ों में चमक आ जाए, फिर भली-भान्ति निचोड़कर कपड़े सुखाने चाहिए।

11. पानी निचोड़कर वस्त्रों को धूप में सुखाना चाहिए। यदि कोई रंगीन वस्त्र है तो उसे छाया में सुखाना चाहिए।

12. कपड़ों को हमेशा उल्टा करके सुखाना चाहिए।

13. सूखे वस्त्र को नम करके इस्तरी कर लेनी चाहिए।

प्रश्न 4.

दाग धब्बे छुड़ाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर :

जल का भारीपन स्थाई तथा अस्थाई दो प्रकार का होता है। स्थाई भारीपन, पानी में मौजूद कैल्शियम सल्फेट, मैगनीशियम सल्फेट लवणों के कारण होता है। अस्थाई भारीपन, पानी में मौजूद कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैगनीशियम बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होता है। अस्थाई भारीपन पानी को उबालने से दूर हो जाता है।

उत्तर :

दाग-धब्बे किस प्रकार छुड़ाये जाते हैं, यह जानते हुए भी दाग-धब्बे छुड़ाते समय कुछ महत्त्वपूर्ण बातें जान लेनी चाहिएं जो निम्नलिखित हैं –

1. दाग-धब्बा तुरन्त छुड़ाया जाना चाहिए। इसके लिए धोबी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तब तक ये दाग-धब्बे और अधिक पक्के हो जाते हैं।

2. दाग-धब्बे छुड़ाने में रासायनिक पदार्थों का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए।

3. घोल को वस्त्र पर उतनी देर तक ही रखना चाहिए जितनी देर तक धब्बा फीका न पड़ जाए, अधिक देर तक रखने से वस्त्र कमज़ोर पड़ जाते हैं।

4. चिकनाई को दूर करने से पूर्व उस स्थान के नीचे किसी सोखने वाले पदार्थ की मोटी तह रखनी चाहिए। धब्बे को दूर करते समय रगड़ने के लिए साफ़ और नरम पुराने रुमाल का प्रयोग किया जा सकता है।

5. धब्बे उतारने का काम खुश्क हवा में करना चाहिए ताकि धब्बा उतारने के लिए प्रयोग किये जाने वाले रसायनों की वाष्प के दुष्प्रभाव से बचा जा सके।

6. दाग किस प्रकार का है, जब तक इसका ज्ञान न हो तब तक गर्म जल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म जल में कई तरह के धब्बे और अधिक पक्के हो जाते हैं।

7. रंगीन वस्त्रों पर ये धब्बे छुड़ाते समय कपड़े के कोने को जल में डुबोकर देखना चाहिए कि रंग कच्चा है अथवा पक्का।

8. धब्बा छुड़ाने की विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग अलग-अलग धब्बों को छुड़ाने हेतु किया जाता है।

9. ऊनी वस्त्रों पर से धब्बे छुड़ाते समय न तो गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए और न ही क्लोरीन-युक्त रासायनिक पदार्थ का। (10) एल्कोहल, स्प्रिट, बैन्जीन, पेट्रोल आदि से दाग छुड़ाते समय आग से बचाव रखना चाहिए।

प्रश्न 5.

गर्म कपड़े धोने के समय कौन-कौन सी सावधानियाँ अपेक्षित हैं?

उत्तर :

गर्म कपड़े धोने के समय निम्नलिखित सावधानियाँ अपेक्षित हैं –

- ऊनी वस्त्रों को धोते समय रगडना तथा पीटना नहीं चाहिए।

- ऊनी वस्त्रों को धोने से पूर्व अधिक देर तक भिगोकर नहीं रखना चाहिए।

- ऊनी कपड़ों को कभी उबालना नहीं चाहिए।

- ऊनी वस्त्र धोने के लिए पानी बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। पानी का ताप सदैव एक-सा होना चाहिए।

- ऊनी वस्त्र धोने के लिए मृदु जल का ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक क्षारयुक्त पानी से ऊन सख्त हो जाती है व सूखने पर पीली पड़ जाती है।

- ऊनी वस्त्र धोने के लिए साबुन क्षाररहित होना चाहिए। तीव्र क्षार का ऊन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।

- रंगीन ऊन के कपड़ों के लिए रीठों के घोल या डिटर्जेन्ट्स का प्रयोग करना चाहिए।

- सफ़ेद ऊनी कपड़ों को धोने के लिए घरेलू ब्लीचिंग घोलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी ब्लीचिंग की आवश्यकता अनुभव की जाए तो हल्के हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग करना चाहिए।

- वस्त्र को तब तक पानी में खंगालना चाहिए जब तक कि उसका साबुन या झाग पूर्णरूप से निकल न जाए।

- वस्त्र को पानी में आखिरी बार खंगालने से पहले पानी में थोड़ा-सा नील डाल देना चाहिए।

- ऊनी कपड़े को निचोड़ने के लिए उसे मोटे रोएंदार तौलिये में रखकर दोनों हाथों में चारों तरफ से दबाना चाहिए।

- काफ़ी मात्रा में अपने अन्दर पानी सोख लेने के कारण गीले ऊनी कपड़े भारी हो जाते हैं। उन्हें धोने के बाद तार पर टांग कर नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कपड़ा लम्बा तथा बेडौल हो जाता है।

- ऊनी कपड़े को उल्टा करके सेज या चारपाई पर छायदार स्थान पर सुखाना चाहिए।

- सुखाने पर कपड़े को उल्टा करके गीला कपड़ा रखकर इस्तरी करनी चाहिए।

- ऊनी कपड़ों को अधिक मैला होने से पहले ही धो लेना चाहिए।

प्रश्न 6.

गर्म कपड़े धोने से पहले क्या तैयारी करोगे ?

उत्तर :

1. गर्म कपड़ा कहीं फटा या उधड़ा हुआ हो तो ठीक कर लेना चाहिए ताकि धोने के समय छेद बड़ा न हो जाए।

2. गर्म कपड़े की बुनाई बड़ी खुली होती है जिससे उसमें मिट्टी फँस जाती है। इसलिए धोने से पहले कपड़ों को अच्छी तरह झाड़ना चाहिए।

3. धुलाई क्रिया को सफल बनाने के लिए गर्म वस्त्रों पर शोधक पदार्थों की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए।

4. गर्म वस्त्र में प्रयोग किए रेशों के अनुरूप, अनुकूल शोधक पदार्थों को ही चुनना – और प्रयोग करना चाहिए।

5. गर्म वस्त्रों पर दाग-धब्बे छुड़ाने वाले विभिन्न रसायनों तथा प्रतिकर्मकों आदि की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए।

6. गर्म वस्त्रों की सफलतापूर्वक धुलाई के लिए उन्हें किस विधि से धोया जाए इसकी जानकारी आवश्यक है। वस्त्र की रचना के अनुसार ही विधि का प्रयोग करना चाहिए।

चित्र-गर्म कपड़ा धोने की तैयारी

7. सभी प्रकार के वस्त्रों को एक साथ मिलाकर नहीं धोना चाहिए। वस्त्रों को किस्म, रचना, रंग आदि के अनुसार छांटकर अलग-अलग धोना चाहिए।

8. कम गन्दे वस्त्रों को अधिक गन्दे वस्त्रों के साथ नहीं धोना चाहिए।

9. वस्त्रों को धोने से पूर्व उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि कहीं से सिलाई खुल गई हो या छेद आदि हो गया हो तो पहले उनकी मरम्मत करनी चाहिए।

10. वस्त्र पर यदि कोई दाग या धब्बा लग गया है तो पहले उसे दूर करना चाहिए।

11. धोने से पूर्व वस्त्रों की जेबें देख लेनी चाहिएँ और यदि उनमें कुछ भी है तो उसे निकाल देना चाहिए।

12. धुलाई से पूर्व धुलाई में आवश्यक सहायक उपकरणों का पूर्व प्रबन्ध कर लेना चाहिए। इसमें समय की बचत होती है।

13. धुलाई में प्रयोग आने वाले रासायनिक प्रतिकर्मकों को बच्चों से दूर रखना चाहिए।

14. धुले वस्त्रों को सुखाने की उचित विधि का प्रयोग तथा उचित प्रबन्ध करना चाहिए।

15. धुलाई के लिए मृदु जल का प्रयोग करना चाहिए।

16. धोकर सुखाए वस्त्रों को तुरन्त प्रैस (इस्तरी) कर देना चाहिए।

प्रश्न 7.

एक गर्म स्वेटर को कैसे धोओगे और प्रैस करोगे ?

उत्तर :

गर्म स्वेटर पर प्रायः बटन लगे रहते हैं। यदि कुछ ऐसे फैन्सी बटन हों जिनको धोने से खराब होने की सम्भावना हो तो उतार लेते हैं। यदि स्वेटर कहीं से फटा हो, तो सिल लेना चाहिए। अब स्वेटर का खाका तैयार करते हैं। इसके उपरान्त गुनगुने पानी में आवश्यकतानुसार लक्स का चूरा अथवा रीठे का घोल मिलाकर हल्की दबाव विधि से धो लेते हैं। तत्पश्चात् गुनगुने साफ़ पानी में तब तक धोते हैं जब तक सारा साबुन न निकल जाए। ऊनी वस्त्रों के लिए पानी का तापमान एक-सा रखते हैं तथा ऊनी वस्त्रों को पानी में बहुत देर तक नहीं भिगोना चाहिए वरन् इनके सिकुड़ने का भय हो सकता है। इसके बाद एक रोएंदार (टर्किश) तौलिए में रखकर उसको हल्के हाथों से दबाकर पानी निकाल लेते हैं। फिर खाके पर रखकर किसी समतल स्थान पर छाया में सुखा लेते हैं।

चित्र-गर्म वस्त्र का खाका बनाना

प्रैस करना-सूखने के बाद वस्त्र को उल्टा करके उसके ऊपर गीला कपड़ा रखकर इस्तरी करनी चाहिए।

प्रश्न 8.

कपड़ों को सम्भालकर रखना क्यों ज़रूरी है? आप रेशमी कपड़ों को कैसे सम्भालोगे ?

उत्तर : कपड़ों को सम्भालकर रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको टिड्डियों आदि से बचाया जा सके। गर्मियों के मौसम में गर्म कपड़ों को अच्छी तरह सम्भालकर रखना चाहिए ताकि गर्म कपड़ों वाला कीड़ा न खाए।

रेशमी कपड़ों को सम्भालना अथवा भण्डारण –

- रोज़ पहनने वाले कपड़ों को हैंगर में लटकाकर अलमारी में रखना चाहिए।

- सूरज की तेज़ रोशनी से रंग फीके पड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें तेज़ रोशनी में नहीं रखना चाहिए।

- कपडों को मैली स्थिति में कई दिनों तक नहीं रखना चाहिए। हमेशा कपड़ों को साफ़ करके सम्भालना चाहिए।

- गर्मियों में जब रेशमी कपड़े न पहनने हों तो उन्हें किसी पुरानी चादर, सूती धोती, तौलिये या गुड्डी कागज़ में लपेटकर रखना चाहिए।

- सम्भालकर रखे जाने वाले कपड़ों में माया (माँड) लगाकर नहीं रखना चाहिए।

प्रश्न 9.

कपड़ों को सम्भाल कर रखना क्यों ज़रूरी है ?

उत्तर :

देखें प्रश्न 8 का उत्तर।

प्रश्न 10.

सूती और ऊनी कपड़ों को सम्भालते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ?

अथवा

सूती कपड़ों की सम्भाल आप कैसे करेंगे ?

उत्तर :

सूती कपड़ों की सम्भाल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं –

- कपड़ों को हमेशा धोकर और अच्छी तरह सुखाकर रखना चाहिए।

- कपड़ों पर माया (कलफ) लगाकर अधिक दिन के लिए नहीं रखना चाहिए।

- प्रेस करने के बाद कपड़े को पूरी तरह समाप्त करके ही कपड़ों को सम्भालना चाहिए।

- नमीयुक्त कपड़ों में फफूंदी लग जाती है जिससे कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं तथा उन पर दाग लग जाते हैं। अतः बरसात में कपड़ों की अलमारी या सन्दूक में कपड़े अच्छी तरह बन्द रहने चाहिए। धूप निकलने पर उन्हें धूप लगवाते रहना चाहिए।

- कपड़ों को नमी वाले स्थान में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

ऊनी कपड़ों की सम्भाल –

- ऊनी कपड़ों की सम्भाल करने से पूर्व उन्हें ब्रुश से अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए।

- जो कपड़े गन्दे हों उन्हें धोकर या सूखी धुलाई (ड्राइक्लीनिंग) कराकर रखना चाहिए।

- ऊनी कपड़ों के बक्से, अलमारी आदि में धूप व हवा लगवाते रहना चाहिए।

- कपड़ों को नमी की हालत में या नमी के स्थान पर नहीं रखना चाहिए।

- जब बक्से में कपड़े बन्द किए जाएँ तो उनमें नैफ्थलीन की गोलियाँ, कपूर या नीम के सूखे पत्ते रखकर अच्छी प्रकार बन्द करना चाहिए।

- प्रत्येक कपड़े को अखबार के कागज़ में लपेटकर रखा जा सकता है, छपाई की स्याही के कारण कपड़ों को कीड़ा नहीं लगता।

प्रश्न 11.

दाग उतारने के क्या नियम हैं तथा क्यों जरूरी हैं ?

उत्तर :

कपड़े पर लगा दाग एक चिह्न होता है जो कपड़े के रंग से अलग किस्म का होता है। इससे कपड़े की सुन्दरता खराब हो जाती है। कई तेजाबी दाग कपड़े में छेद भी कर देते हैं। इसलिये दाग को जल्दी से जल्दी उतारना चाहिए। दाग उतारने के नियम इस प्रकार हैं

1. दाग जब ताज़ा हो तो उस समय ही उतारने की कोशिश करनी चाहिए। पुराना होने से दाग पक जाता है तथा उतारते समय कपड़ा खराब होने का डर रहता है।

2. दाग लगे कपड़े को कभी भी प्रैस न करें। इससे दाग पक्का हो जाता है।

3. जब भी दाग को उतारना हो, साबुन तथा ठण्डे पानी या थोड़े से गुनगुने पानी से धो लें। गर्म पानी से कई दाग पक्के हो जाते हैं।

4. यदि कपड़ा कीमती हो तथा पानी से धोया न जा सकता हो परन्तु थोड़ा पानी सह सकता हो, तो दाग वाले स्थान पर कपड़े में रूई डालकर इस पैड पर दाग उतारने वाला पदार्थ लगा कर सिर्फ दाग वाले स्थान पर बार-बार पैड दबाना चाहिए।

5. तेल या चिकनाई वाली चीज़ को कपड़े पर जम जाने से रोकना चाहिए।

6. कई चीजें सूखने पर खरोंची जा सकती हैं। ऐसी चीजों को कपड़े पर सूखने के उपरान्त कम धार वाली छुरी से खरोंच लेना चाहिए।

7. दाग उतारने से पहले कपड़े की किस्म का पता करें। क्योंकि प्रत्येक रासायनिक पदार्थ प्रत्येक कपड़े पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

8. कपड़े की किस्म तथा दाग की किस्म जानने के बाद दाग उतारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़/रासायनिक पदार्थ का पता करें।

9. जिस कपड़े से दाग उतारना हो, उस कपड़े के ऐसे भाग को जांच लेना चाहिए जो बाहर दिखाई न देता हो जैसे कपड़े की सिलाई नेफे के पास से या पट्टी के उल्टी तरफ या उसके साथ के कपड़े का टुकड़ा आदि।

10. यदि दाग को किसी कपड़े से उतारना हो, तो बाहर से गोल घुमाते हुए अन्दर को आएं। इस प्रकार करने से दाग उस भाग से बाहर नहीं फैलेगा।

11. चिकनाहट आदि का दाग उतारते समय स्याही चूस आदि बार-बार बदल कर रखना चाहिए।

12. दाग उतारने के लिए इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थ का हल्का घोल इस्तेमाल करना चाहिए। हल्के घोल से कई बार धोने का उतना नुकसान नहीं होता जितना कि तेज़ घोल का एक बार प्रयोग करने से होता है। तेज काट पदार्थ प्रयोग करने से कपड़ा फट सकता है या रंगदार कपड़े का असली रंग खराब हो सकता है।

13. यदि दाग उतारने के लिए नमक का घोल इस्तेमाल किया गया है तो बाद में कपड़े पर क्षार का प्रभाव कम करने के लिए हमेशा तेज़ाब के हल्के घोल में धो लें। यदि पहले तेज़ाब का घोल प्रयोग किया गया हो तो बाद में कपड़े को क्षार के हल्के घोल में से निकालना चाहिए ताकि एक दूसरे के प्रभाव से उदासीन किया जा सके ।

14. दाग वाले कपड़े को दाग उतारने वाले घोल में केवल उतनी देर ही रखना चाहिए जब तक दाग न उतर जाए। यदि कपड़े को उस घोल में पड़ा रहने देंगे तो यह कपड़े के रेशों तक पहुंच कर उनको खराब कर सकता है या कमजोर बना सकता है।

15. दाग उतारने के पश्चात् कपड़े को दो-तीन बार साधारण पानी तथा साबुन से धोना चाहिए ताकि कपड़े में किसी किस्म का बाहरी पदार्थ न रह जाए।

16. रासायनिक पदार्थों को दाग उतारने के लिए खुली हवा में प्रयोग करें। दाग उतारने के लिये रासायनिक पदार्थ कभी भी आग के नज़दीक न लाएं क्योंकि रासायनिक पदार्थों को आग लगने का खतरा होता है।

17. यदि दाग की किस्म का पता लगे तो सबसे कम हानिकारक प्रतिकारक से निम्नलिखित ढंग प्रयोग करना चाहिए –

(i) दाग वाले कपड़े को ठण्डे पानी में भिगो दें।

(ii) गुनगुने पानी में भिगो दें, थोड़ी देर बाद साबुन से धो लें।

(iii) यदि कपड़ा सफ़ेद हो तो धूप में काफ़ी समय के लिए रख दें।

(iv) लवणयुक्त हल्के घोल का इस्तेमाल करें।

(v) तेज़ाब वाले हल्के घोल का इस्तेमाल करें।

(vi) यदि इससे भी दाग न उतरे तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच से यत्न करें।

(vii) यदि इनमें से किसी चीज़ से धब्बा फीका हो जाता है परन्तु उतरता नहीं तो बार बार उसी चीज़ का प्रयोग करें। पर घोल में तेज़ाब या क्षार की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 12.

दाग उतारने के लिये दाग की किस्म जानना क्यों ज़रूरी है ? और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर :

दाग उतारने से पहले इसकी किस्म जानना आवश्यक है क्योंकि दाग की पहचान करने पर दाग को उतारने में आसानी रहती है। मुख्य तौर पर दाग चार किस्म के होते हैं –

- वनस्पति दाग (फूल, फल, सब्जियां)

- पाश्विक दाग (दूध, खून, अण्डा)

- चिकनाई के दाग (घी, मक्खन, पनीर)

- रासायनिक दाग (स्याही, रंग, दवाइयां)

इन चार किस्मों के दागों के स्रोत अलग-अलग हैं। इसलिये इनको उतारने के लिये भिन्न-भिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है जैसे वनस्पति दागों को लवणयुक्त पदार्थों, पाश्विक दागों को ठण्डे पानी तथा साबुन, चिकनाहट वाले दागों को गर्म पानी पर रंगकाट तथा रासायनिक पदार्थों को रंगकाट से उतारा जा सकता है। यदि दाग उतारने के लिए किसी ग़लत पदार्थ का प्रयोग कर लें तो दाग भी नहीं उतरता तथा कपड़ा भी खराब हो जाता है। इसलिये दाग उतारने के लिये दाग की किस्म को जानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दाग उतारते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए

दाग उतारते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

1. दाग की पहचान – दाग उतारने से पहले इसकी पहचान करनी आवश्यक है क्योंकि भिन्न-भिन्न किस्म के दाग भिन्न-भिन्न चीजों से उतरते हैं। इनकी पहचान इनके रंग, सुगन्धों तथा छूने से भी की जा सकती है। जैसे घास का रंग हरा, खून का लाल, चाय का खाकी होता है। पालिश तथा लिप्सटिक, रंग रोगन के दाग सूंघने पर पता लग सकते हैं। पाश्विक दाग से कपड़े अकड़ जाते हैं।

2. दाग लगने का समय – दाग की पहचान के बाद यह पता लगाना चाहिए कि दाग ताज़ा या पुराना है क्योंकि ताज़े दाग कई बार पानी तथा साबुन की साधारण धुलाई से निकल जाते हैं, जबकि पुराने दाग को उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। दाग जितना ज्यादा पुराना होगा, उतारने में उतनी मुश्किल आती है। ताजे दाग की पहचान कपड़े को हाथ लगाने तथा सूंघने पर हो सकती है। ताजा दाग कई बार गीला होता है तथा उसमें ताज़गी की चमक होती है।

3. कपड़े की पहचान-जिस कपड़े पर दाग लगा हो वह किस किस्म के रेशों से बना हुआ है क्योंकि प्रत्येक किस्म के दाग उतारने वाले रासायनिक पदार्थ प्रत्येक किस्म के कपड़ों पर नहीं प्रयोग किये जा सकते। यदि कुछ रासायनिक पदार्थ कुछ किस्म के रेशों के लिये ठीक हैं तो वह दूसरी किस्म के कपड़ों के लिये हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। कपड़े निम्नलिखित किस्मों के रेशों से बने हो सकते हैं –

(क) वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे-ये कपास, जूट तथा पटसन से प्राप्त होते हैं। इन बने कपड़ों से दाग उतारना काफ़ी आसान है। क्योंकि इनको पानी में धोने से कोई हानि नहीं होती। इनके ऊपर रासायनिक पदार्थों का कम बुरा प्रभाव होता है। तेज़ाब से यह रेशे जल जाते हैं।

(ख) जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे-ये जानवरों की ऊन तथा रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं। ये पानी में भिगोने पर कमजोर हो जाते हैं। इसलिए दाग उतारते समय इनको ज्यादा देर पानी में नहीं रखना चाहिए। इन पर रासायनिक पदार्थ ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिये इनसे दाग उतारते समय विशेष सावधानी प्रयोग करनी चाहिए। विशेषतया लवणयुक्त पदार्थ इनके लिये बहुत हानिकारक हैं। रगड़ कर दाग उतारने से यह कपड़े जल्दी फट जाते हैं।

(ग) कृत्रिम रेशे-ये रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं; जैसे-कि टैरालीन, नाइलोन, एक्रीलिक आदि। इन पर पानी तथा रासायनिक पदार्थों का कम प्रभाव पड़ता है। इसलिये इनसे दाग उतारने आसान हैं। वैसे भी इन रेशों में दाग कम ही समाते हैं, जिसके कारण कई बार साधारण धुलाई से भी दाग उतर जाते हैं।

4. कपड़े का रंग-कपड़े की किस्म की पहचान करने के पश्चात् उसके रंग की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों से दाग उतारने काफ़ी आसान हैं। परन्तु रंगदार कपड़ों से दाग उतारने थोड़े मुश्किल होते हैं। क्योंकि कुछ रासायनिक पदार्थ दाग उतारते समय कपड़े के असली रंग को भी खराब कर देते हैं, जिससे दाग वाला स्थान और भी भद्दा लगने लगता है। ऐसी किस्म के रंगदार कपड़ों से दाग उतारते समय ऐसी किस्म के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करें जो कपड़े के रंग पर प्रभाव न डालें या फिर दाग को बिना उतारे ही रहने दें।

प्रश्न 13.

दाग उतारते समय आप किन तीन बातों को ध्यान में रखोगे ?

उत्तर :

नोट-देखें उपरोक्त प्रश्न।

प्रश्न 14.

कपड़ों से दाग उतारने वाले ऑक्सीकारक ब्लीच कौन-कौन से हैं तथा इनसे किस किस्म के कपड़ों से तथा कैसे दाग उतारे जाते हैं ?

अथवा

आक्सीडाइजिंग ब्लीच क्या है ? इनके दो उदाहरण दें।

उत्तर :

साधारणतया दो प्रकार के ब्लीच (रंगकाट) कपड़े के दाग उतारने के लिए प्रयोग किये जाते हैं।

ब्लीच की किस्में –

1. ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच

2. रिड्यूसिंग ब्लीच।

1. ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच – इनका प्रयोग जब दाग पर किया जाता है तो इनमें ऑक्सीजन दाग के रंग से मिलकर उसको रंग रहित कर देती है जिससे दाग उतर जाता है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच की निम्नलिखित किस्में हैं –

(क) खुली हवा तथा धूप – यह कपड़ों को सफ़ेद करने का रंगकाट का सबसे पुराना, सस्ता तथा आसान ढंग है। जब सूती तथा लिनन के कपड़ों को घास पर फैला कर सुखाया जाता है तो सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद होते हैं तथा यदि कोई दाग लगा हो तो वह भी उड़ जाता है।

(ख) जैवले पानी (सोडियम हाइपोक्लोराइड) – सोडियम हाइपोक्लोराइड को ही जैवले पानी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली रंगकाट है। इसको हल्का करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लीच करने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए सिरका भी मिलाया जा सकता है। इस रंगकाट को कभी भी ज्यादा समय के लिये कपडे के सम्पर्क में नहीं रखना चाहिए। जितनी देर आवश्यक है उतनी देर के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़ा इसमें सूखना नहीं चाहिए। अच्छी तरह खंगालने के बाद अमोनिया से खंगालना चाहिए परन्तु इसको

(i) सिल्क या ऊन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

(ii) रंगदार कपड़ों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

(iii) कपड़े इसमें उबाले भी जा सकते हैं।

(ग) हाइड्रोजन परऑक्साइड – यह अधिकतर कपड़ों के लिए सुरक्षित तथा प्रभावशाली रसायन है। आवश्यकता अनुसार इसका हल्का या गाढ़ा घोल बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिये इसमें अमोनिया या सोडियम परबोरेट थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है। सूती तथा लिनन के कपड़ों पर सीधा गाढ़े घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शेष कपड़ों के लिये 1 : 6 भाग पानी डालकर घोल बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

(घ) सोडियम परबोरेट – यह बोरेक्स, कासटिक सोडा तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड से बनाया जाता है। कपड़ों पर इस्तेमाल करने से पहले इसको एस्टिक अम्ल से उदासीन किया जा सकता है। यदि क्षार माध्यम बनाना हो तो अमोनिया मिलाया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की तरह ही गर्म पानी से प्रयोग करने पर यह विशेष प्रभाव देता है।

(ङ) लाल दवाई या पोटाशियम परमैंगनेट – यह बिना किसी जोखिम के प्रयोग किया जाने वाला ब्लीच है, पसीना, फफूंदी के दागों को इससे साफ किया जाता है। इससे दाग उतारते समय इसका अपना भूरा रंग कपड़े पर किया जाता है। इसको सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तथा फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड में डुबोकर साफ किया जा सकता है।

प्रश्न 15.

वस्त्रों की सुरक्षा हेतु या देखरेख में प्रयोग की जाने वाली सावधानियां कौन-कौन सी हैं?

उत्तर :

वस्त्र कितने भी कीमती, मज़बूत क्यों न हों किन्तु यदि उनकी ठीक से देखरेख नहीं की जायेगी तो वे अधिक दिनों तक नहीं चल सकेंगे। वस्त्रों की देखरेख के सम्बन्ध में अग्रलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए –

- वस्त्रों को अधिक दिनों तक गन्दे नहीं पड़े रहने देना चाहिए, उन्हें शीघ्र धो डालना चाहिए।

- गन्दे वस्त्रों को चूहे कुतर डालते हैं। उन्हें इधर-उधर नहीं रखना चाहिए। उन्हें एक डलिया (टोकरी) में डालकर रखना चाहिए।

- कपड़ों के फट जाने पर या उनमें छेद हो जाने पर उन्हें तुरन्त रफू करना चाहिये। रफू न करने से कपड़ा और अधिक फटने लगता है।

- कोट-पैन्ट आदि कपड़ों को टांग कर रखना चाहिए।

- वस्त्रों को सदैव तह करके अलमारी में रखना चाहिये।

- कलफ लगे कपड़ों को अधिक दिनों तक बिना प्रैस के नहीं रखना चाहिये।

- नये पुराने कपड़ों को पर्याप्त धूप लगवाने के बाद सन्दूक में रखना चाहिए जिससे उनकी सीलन दूर हो जाये।

- ऊनी वस्त्रों को रखते समय विशेष सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को धूप लगवाकर, पेट्रोल से साफ़ करके या ड्राइक्लीनिंग करवा कर फिनाइल की गोलियां रखकर सन्दूक में बन्द करके रखना चाहिए।

- रेशमी कपड़ों को भी अलमारी में टांगकर रखना चाहिये।

- वस्त्रों को रखने के बॉक्स में छेद नहीं होना चाहिये अन्यथा चूहे आदि घुसकर कपड़े काट सकते हैं।

प्रश्न 16.

वस्त्रों को धोने से पूर्व उनकी मरम्मत करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर :

कपड़ों से धूल-मिट्टी तथा गन्दगी हटाने के लिए उनको धोना ज़रूरी है और वस्त्रों की धुलाई से पूर्व मरम्मत ज़रूरी है। यदि किसी कपड़े में खोंच लग गयी हो तो उसे मरम्मत किए बिना कदापि नहीं धोना चाहिए। यदि कपड़ा कहीं से उधड़ गया है या सीवन खुल गयी हो तो उसे धोने से पहले सिलाई कर देनी चाहिए वरना उसके और अधिक उधड़ने का भय रहता है। कपड़े में यदि छोटे-छोटे छेद हो गए हों तो उन्हें धोने से पहले रफू कर लेना चाहिए। यदि कपड़ा अधिक फटा हो या छेद अधिक बड़ा हो तो उसमें पैबन्द लगा लेना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो पैबन्द उसी रंग तथा डिजाइन के कपड़े का लगाना चाहिए। कपड़ों के बटन टूट गये हों तो उन्हें पहले ही टांक लेना चाहिए।

प्रश्न 17.

वस्त्रों की धुलाई क्यों आवश्यक है ? अथवा धुलाई के क्या-क्या लाभ हैं?

अथवा

वस्त्रों की धुलाई के दो लाभ बताएं।

उत्तर :

1. व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए कपड़ों का स्वच्छ सुन्दर होना अति आवश्यक है। धुलाई द्वारा कपड़ों में से अनेक प्रकार के कीटाणु दूर हो जाते हैं एवं स्वच्छ पहनने से व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है।

2. कपड़ों द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। धुले हुए स्वच्छ एवं इस्तरी किए हुए कपड़े व्यक्ति के गुणों को अभिव्यक्त करते हैं तथा गन्दे कपड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्बन्धी दोषों के प्रतीक हैं।

3. ओढ़ने-पहनने के कपड़ों में से पसीने आदि की दुर्गन्ध आने लगती है अत: दुर्गन्ध को कपड़ों की धुलाई द्वारा दूर किया जाता है।

4. कपड़ों की समय पर धुलाई न की जाए तो ऊनी, रेशमी तथा धातवीय तन्तुओं के वस्त्रों में अक्सर कीड़ा लग जाता है। गन्दगी से कपड़े की वास्तविक आयु भी शीघ्र समाप्त हो जाती है अतः कपड़ों की सुरक्षा हेतु उनकी धुलाई अथवा सफाई अति आवश्यक है।

5. बचत की दृष्टि से भी कपड़ों की धुलाई आवश्यक है। कपड़ों की धुलाई में खर्च किया हुआ पैसा अथवा गर्म कपड़ों की ड्राइक्लीनिंग में जो पैसा खर्च होता है, वह कपड़े की लम्बी अवधि तक चलने से वसूल हो जाता है। सही तरीके से कपड़ों को स्वच्छ रखा जाए तो वे काफ़ी लम्बे समय तक चलते हैं।

6. सौंदर्य की दृष्टि से भी कपड़ों का स्वच्छ होना आवश्यक है क्योंकि गन्दे कपड़े असुन्दर तथा स्वच्छ कपड़े सुन्दर माने जाते हैं।

प्रश्न 18.

धोबी से कपड़े धुलवाने की अपेक्षा घर पर कपड़े धोना अधिक उचित क्यों होता है?

अथवा