Haryana State Board HBSE 12th Class Biology Solutions Chapter 7 विकास Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Biology Solutions Chapter 7 विकास

प्रश्न 1.

डार्विन के चयन सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें।

उत्तर:

डार्विन ने विकास के लिए प्राकृतिक वरण (Natural Selection) सिद्धान्त दिया है। प्रकृति में अत्यधिक शाकनाशकों एवं कीटनाशकों के उपयोग के कारण केवल प्रतिरोध किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्मजीवों के प्रति भी सही साबित होती है। सूक्ष्म जीव हानिप्रद व लाभप्रद दोनों प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के जीवाणुओं से यूकेरियोटिक जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगों की रोकथाम के लिये हम विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक (Antibiotics) या अन्य दवाइयों का उपयोग करते हैं।

प्रतिजैविकों के प्रभाव जीवाणु समाप्त हो जाते हैं तथा ये अपना प्रभाव समाप्त कर देते हैं, परन्तु इनमें से कुछ जीवाणु फिर भी बचे रहते हैं। इस प्रकार कुछ समयावधि में प्रतिरोधक जीवाणु प्रकट हो जाते हैं। धीरे-धीरे प्रतिरोध जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। वस्तुतः प्रतिजैविकों से 100 प्रतिशत जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं। कुछ जीवाणुओं में परिवर्तन होने से उसे वातावरण में बचे रहकर प्रतिरोधी किस्म के बन जाते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास सम्बन्धी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त करें।

उत्तर:

जब क्रॉस में लेमार्क एवं ग्रेट ब्रिटेन में डार्विन ने जैव विकास के अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किये इस समय पादरी वर्ग (Clergy ) से अत्यधिक विरोध प्रकट हुआ। इन दोनों प्रकृतियों ने अत्यधिक उत्पीड़न सहा। परन्तु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि सभी जीवित जीवों में जैवविकास हुआ है, पादप एवं जन्तु जो पृथ्वी पर विद्यमान हैं उनकी उत्पत्ति भूतपूर्व पौधे एवं जन्तुओं से हुई है। इस सम्बन्ध में एक प्रमाण जीवाश्म (Fossil ) इतिहास से मिलता है।

पौधे एवं जन्तु जो विलुप्त हो गये हैं और वे अब चट्टानों में संरक्षित अवशेषों के रूप में मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्मिकी (Palaentology) कहते हैं। जीवाश्मों के रूप में पूर्ण जन्तु या उसके शरीर के कुछ कठोर भागों के चिन्ह संरक्षित हो जाते हैं। यद्यपि जीवाश्म लेखा अत्यधिक अधूरा है, अतीत की स्तरित चट्टानों में पौधे एवं जन्तुओं के जीवाश्म संग्रहित हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर यह स्पष्ट किया कि किस काल में किस प्रकार के जन्तु या पौधे पंजे पृथ्वी पर उपस्थित थे। पृथ्वी की तहों में दबे जीवाश्मों को खोदकर दंतयुक्त चोंच निकालकर एवं इनके चिन्हों के आधार पर पूर्व प्राणि का चित्र बनाकर कल्पना की जाती है।

![]()

यही नहीं, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात पंख लम्बी पूंछ कर उस समय का ज्ञान हो पाता है जब ये सक्रिय थे। अमेरिका की आधुनिक फिल्म (जुरेसिक पार्क) में डायनोसौर ( Dinosour) को अधिक संजीवक दिखाया गया है। डायनोसौर बहुत बड़ी आकृति के सरीसृप थे, जिनका मीसोजोइक (Meszoic ) युग में साम्राज्य था । इस काल को सरीसृपों का स्वर्ण युग (Golden Age of Reptiles) कहा जाता है। चट्टानों में मिलने वाले जीवाश्म आज भी कुछ आधुनिक जीवों से मिलते-जुलते हैं। चित्र में डायनोसौर का वंश वृक्ष और उनके आज के मिलते-जुलते जीवों को बताया जा रहा है।

इसी प्रकार आर्कियोप्टेरिस (Archaeopteris) एक प्राचीन पक्षी था। इसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों (Jurassic Rocks) से मिले हैं। यह सरीसृप और पक्षियों की योजक कड़ी (Connecting Link) था। इसमें सरीसृपों की जैसे लम्बी पूँछ, चोंच में दाँत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे (Claws) थे फिर भी यह पक्षी ही था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए विकसित पंखों में रूपान्तरित हो चुके थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षियों का उद्भव सरीसृप से हुआ है।

प्रश्न 3.

‘प्रजाति’ की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें।

उत्तर:

जाति (Species) अन्तर्प्रजनन करने वाले जीवों का समूह होती है। परन्तु जाति के वे छोटे समूह जिनके मध्य आनुवंशिक समानता होते हुए अन्तर्प्रजनन सम्भव होता है पर भौगोलिक रूप से पृथक् होती है, इन्हें डीम्स (Demes ) कहा जाता है। इसी प्रकार आनुवंशिक असमानता वाले जाति के छोटे-छोटे समूह जिनमें भौगोलिक पृथक्कता हो तो उन्हें प्रजाति (Race) कहा जाता है। जब दो जातियाँ आकारिकी में समान हों पर अन्तर्जनन नहीं कर सकें तो उन्हें सिबलिंग (Sibling) जातियाँ कहते हैं।

प्रश्न 4.

मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता करें (संकेत – मस्तिष्क साइज और कार्य, कंकाल संरचना, भोजन में पसंदगी आदि)।

उत्तर:

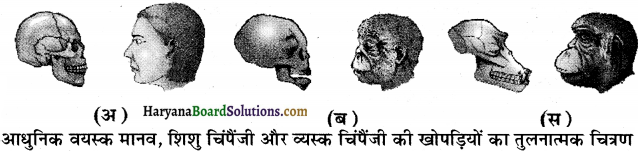

मानव जैव सम्भावनाओं के संसार में सबसे उच्चतम कृति है। मानव ने मानव को सबसे विकसित कहा। विकसित मनोभावना और कुछ बुद्धि के कारण मानव ही पहला जीव है जिसने प्रकृति के विषय में सब कुछ जानना चाहा है। अतः मानव मस्तिष्क जैव विकास की परम उपलब्धि है। जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों का मत है कि मानव का उद्विकास (Evolution) सम्भवतः एक करोड़ तीस लाख वर्ष पूर्व मध्यनूतन ( Miocene ) युग के अन्तिम काल का अतिनूतन (Pliocene ) युग के आरम्भ में हुआ था। मध्यनूतन युग में अफ्रीका, भारत, चीन आदि देशों में वृक्षवासी आदिकपियों की बहुतायत थी।

धीरे-धीरे घास के मैदानों का विकास हुआ और आदिकपियों को वृक्षाशयी जीवन छोड़ कर स्थलीय जीवन अपनाना पड़ा। शाकाहारी स्वभाव के स्थान पर सर्वाहारी होना पड़ा तथा जानवरों के शिकार की आवश्यकता पड़ने लगी, इसके लिए दो पैरों पर चलना एवं हाथों के उपयोग की आवश्यकता पड़ने लगी। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायपिथिकस (Dryopithecous) तथा रामापिथिकस (Ramapithecous) नामक नर वानर विद्यमान थे। ये गोरिल्ला व चिम्पैंजी के जैसे चलते थे इनमें से रामापिथिकस मानवों की जैसे थे परन्तु ड्रायोपिथिकस वनमानुष (Ape) जैसे थे।

![]()

इथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियाँ मानवों की जैसे प्राप्त हुई हैं। इन जीवाश्मों से यह ज्ञात होता है कि 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर गण (Primates) पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये सम्भवतः 4 फुट ऊँचे व खड़े होकर चलते थे। रामापिथिकस का प्रथम जीवाश्म भारत की शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ। इनमें मानव की तरह जबड़े छोटे, चेहरा अधिक सीधा खड़ा तथा इन्साइजर व कैनाइन अन्य दांतों के बराबर थे। इसे मानव वंशानुक्रम का पहला पूर्वज माना जाता है। इसे अधः मानव ( Subhuman) कहा गया। लगभग दो मिलियन वर्ष पूर्व आस्ट्रेलोपिथिकस (Australopithecus) पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था । इसका जीवाश्म रेमण्ड डार्ट को अफ्रीका के इवांग स्थान की गुफा से प्राप्त हुआ था। जीवाश्म के आधार पर इसे आदिमानव (Primitive man) माना।

इसमें मानव व कपि दोनों के लक्षण मिलते हैं –

(i) ये चार फुट लम्बे व सीधे खड़े होकर चलते थे।

(ii) कशेरुक दण्ड में एक स्पष्ट कटिआधान (Lumber Curve) था।

(iii) ठोड़ी का अभाव व चेहरा प्रोग्नेथस प्रकार का था ।

(iv) ये पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे परन्तु प्रारम्भ में फलों का भोजन ही करते थे।

इसे पहला मानव जैसा प्राणि के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलिस (Homo Habillis) कहा गया था। इसकी दिमागी क्षमता 650-800 सी.सी. के बीच थी। ये सम्भवतः माँस नहीं खाते थे इसके बाद 1991 में जावा में खोजे गये जीवाश्म से अगले चरण का ज्ञान हुआ। इसे होमो इरैक्टस (Homo erectus ) कहा गया। होमो इरैक्टस का मस्तिष्क बड़ा था जो लगभग 900 सी सी का था। ये माँस खाते थे। इन्हें जावा सोलोनदी के आस-पास पाये जाने के कारण जावा मानव कहा गया।

नियंडरथल (Neanderthal) मानव 1400 सी सी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 100,000 से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में रहते थे। ये शरीर की रक्षा के लिए खालों का उपयोग करते थे व अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। ये सर्वाहारी थे। वर्तमान मानव होमो सैपियंस (Homo sapiens) अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे-धीरे महाद्वीपों से पार पहुँचकर विभिन्न महाद्वीपों में फैला था, फिर वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ।

![]()

प्रश्न 5.

इंटरनेट (अंतरजाल – तंत्र) या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता करें कि क्या मानवेत्तर किसी प्राणी में आत्म-संचेतना थी?

उत्तर:

मानव स्वयं आत्म-संचेतना वाला प्राणी है। प्राणी जगत में सर्वाधिक आत्म-संचेतना वाला प्राणी मानव है। गुजरे समय व वर्तमान समय में अन्य कोई प्राणी आज की तुलनात्मक दृष्टि से मानव के बराबर आत्म-संचेतन प्राणी नहीं है। मानव के विकास को देखें तो रामापिथिकस से प्रारम्भ होकर आस्ट्रेलोपिथिकस की ओर अग्रसर होता है। आस्ट्रेलोपिथिकस मृत मानव को भूमि में गाड़ते थे। अतः उनमें उस समय से ही बोध या संचेतना थी। धीरे-धीरे विकास के क्रम में वह पत्थरों से शिकार करता हुआ आगे लोहे से बने औजारों से शिकार करता है। वह जंगल में समूह में रहता हुआ, गुफाओं, झोंपड़ियों व मकानों में रहने लगता है। पूर्व में वह नग्न रहता था, फिर पत्तियों से अंगों को ढकता हुआ कपड़ों से शरीर को ढकने लगा। इस प्रकार की दशायें किसी भी अन्य जीवों या प्राणियों में नहीं मिलतीं।

मानव धीरे-धीरे अपने आपको मैं (I) से सम्बोधन करने लगा, वह क्यों, क्या कैसे कहने लगा। उसकी आत्म-संचेतना अधिक विकसित होने लगी। उसमें ध्यानशीलता व आत्मसात् का चिन्तन बढ़ने लगा। उसकी इच्छाएँ जागृत होने लगीं। वह अपने तथा अपने चारों ओर का चिन्तन करने लगा। उसमें पुरुषार्थ व कर्म की भावना उठने लगी । अन्य प्राणियों में इस सब का अभाव है। मानव में आत्म-संचेतना व्याप्त होने के कारण उसने अपने आप को इस पर्यावरण में हर दृष्टि से सुरक्षित कर लिया है।

![]()

प्रश्न 6.

इंटरनेट ( अंतरजाल तंत्र ) संसाधनों के उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उनके विलुप्त जोड़ीदारों की सूची बनाएँ ।

उत्तर:

आधुनिक एवं विलुप्त जोड़ीदार प्राणी

| आधुनिक प्राणी (Modern Animals ) | जोड़ीदार विलुप्त प्राणी (Corresponding Ancient Animals) |

| 1. मेंढक सदृश आधुनिक उभयचर | सीलाकैन्थ (Coelacanth) |

| 2. आधुनिक सरीसृप (छिपकली, मगरमच्छ आदि) | सेमोरिया (Seymouria) |

| 3. आधुनिक पक्षी | ऑर्किओप्टोरिक्स (Archeopteryx) |

| 4. होमो सैपियन्स (आधुनिक मानव ) | क्रोमैगनॉन मानव (Cromagnon Man) |

| 5. घोड़ा (Equus) | इओहिप्पस |

| 6. कंगारू ( Kangaroo ) | प्रोटोथारिया स्तनी (Prototherians) |

| 7. उड़न गिलहरी (Flying Squirrel) | उड़न फैलेन्जर (Flying Phalanger) |

| 8. शिशुधानी चूहा (Marsupial Mouse) | चूहा (Mouse) |

| 9. चींटीखोर (Ant Eater ) | नम्बैट (Numbat) |

| 10. लेमर (Lemur ) | धब्बेदार कस्कस (Spotted Cuscus ) |

प्रश्न 7.

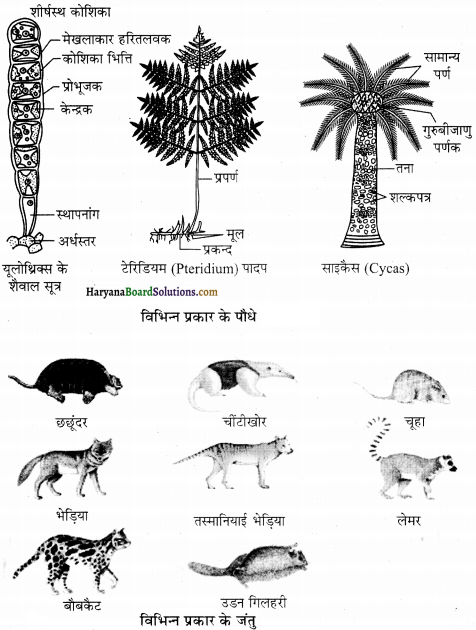

विविध जंतुओं और पौधों के चित्र बनाएँ।

उत्तर:

विविध जंतुओं और पौधों के चित्र निम्न हैं –

प्रश्न 8.

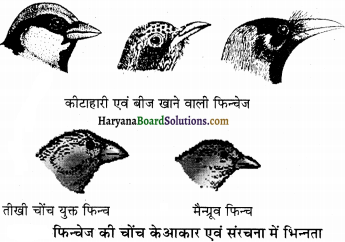

अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन करें।

उत्तर:

डार्विन अपनी यात्रा के दौरान दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशान्त महासागर में स्थित गैलपेगोस द्वीप (Galapagos Islands ) गये थे। वहाँ उन्होंने प्राणियों में एक आश्यर्चजनक विविधता देखी। उस द्वीप में पायी जाने वाली फिन्चेज (काली चिड़िया) के अध्ययन में पाया कि ये पक्षी अमेरिका में पाये जाने वाले पक्षियों के समान हैं किन्तु इनके चोंच के आकार एवं संरचना में भिन्नता है। अन्य द्वीपों पर पायी जाने वाली फिन्च में भी इस प्रकार का अन्तर देखा गया। डार्विन को विशेष रूप से काली छोटी चिड़िया (डार्विन फिन्च Drawin’s Finch) ने विशेष रूप से आकर्षित किया। उन्हें वहां अन्य फिन्हें भी मिलीं।

उन्होंने पाया कि जितनी भी अन्य फिन्वें यहाँ पर थीं, वे सभी उसी द्वीप में विकसित हुई थीं। ये पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशिष्टताओं के साथ-साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुईं और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीटभक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। अतः पक्षियों की चोंच में भिन्नता स्थानीय वातावरण एवं उसमें उपलब्ध भोजन से अनुकूलता का परिणाम है। इस प्रकार मूल रूप से एक जाति के पक्षी में जो भिन्न-भिन्न वातावरण में अभिगमन कर गये उनसे अनेक जातियों एवं उपजातियों का विकास हुआ। इस प्रकार एक विशेष भू-भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिन्दु से प्रारम्भ होकर अन्य भू-भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण ( adaptive radiation) कहा गया।

![]()

प्रश्न 9.

क्या हम मानव विकास को अनुकूलनी विकिरण कह सकते हैं?

उत्तर:

मानव विकास अनुकूलनी विकिरण नहीं है। लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व (मायोसिन युग) होमिनिड (Hominid ) अर्थात् कपियों और मानवों के पूर्वज अस्तित्व में आए। मानव का विकास कपि समान पूर्वजों (आदि कपि) से हुआ होगा। मायोसीन युग में अफ्रीका, चीन व भारत में आदि कपि सफल रूप से अस्तित्व में आए।

इन्हीं आदि कपियों से विकास के फलस्वरूप तीन शाखाएँ निकलीं –

(i) एक शाखा से वर्तमान गिब्बन का विकास।

(ii) दूसरी शाखा से वर्तमान चिम्पैंजी, गोरिल्ला तथा ओरंगउटान अर्थात् पोंगिडी कुल का विकास हुआ।

(iii) तीसरी शाखा से मानव अर्थात् होमोनिडी का विकास हुआ, होमोनिडी कुल की केवल एक जाति जीवित है, यह है मानव (होमो सैपियन्स)।

![]()

प्रश्न 10.

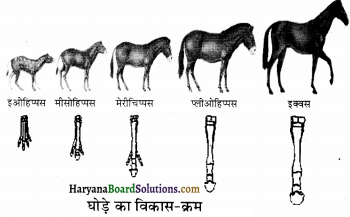

विभिन्न संसाधनों जैसे कि विद्यालय का पुस्तकालय या इंटरनेट (अंतरजाल – तन्त्र) तथा अध्यापक से चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े के विकासीय चरणों को खोजें।

उत्तर:

घोड़े के प्राप्त जीवाश्म से ज्ञात होता है कि पुरातन पूर्वज इओहिप्पस (Eohippus) का आकार खरहा से बढ़ा नहीं था। इसकी गर्दन छोटी, दांतों की संख्या 44 व अगली टांगों में चार तथा पिछली टांगों में तीन पाद अंगुलियाँ (Toes ) थीं। इओहिप्पस की उत्पत्ति लगभग 54 मिलियन वर्ष पूर्व इओसीन काल में हुई थी। इनमें अनेक शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ओलिगोसीन (Oligocene) काल में मीसोहिप्पस (Mesohippus) का विकास हुआ, जिसकी अगली टांगों में तीन पाद अंगुलियाँ थीं। इसमें दो अंगुली पाद कम विकसित (Reduced ) होने लगे तथा इनकी दौड़ने की गति बढ़ी।

मायोसिन (Miocene ) काल में लगभग 25 मिलियन वर्ष पूर्व मेरीचिप्स (Marychippus) का विकास हुआ, जिसमें दो अंगुली पाद अत्यधिक कम विकसित (Reduced ) हो गये व केवल एक अंगुली पाद अत्यधिक विकसित रहा व इसी पर वह अधिक गति से दौड़ने लगा। यह अधिक लम्बे व लम्बी गर्दन वाले थे। मेरीचिप्पस से प्लीयोसीन काल में प्लीओहिप्पस (Pliohippus) घोड़ों का विकास हुआ। प्लीस्टोसीन (Pleistocene ) काल में प्लीओहिप्पस से आधुनिक घोड़े इक्वस (Equus) का लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व विकास हुआ जो वर्तमान में भी है। इसमें केवल एक अंगुली पाद विकसित है। इक्वस की ऊँचाई 5 फीट की तथा गति तेज थी। इक्वस आज भी उसी रूप में चला आ रहा है।