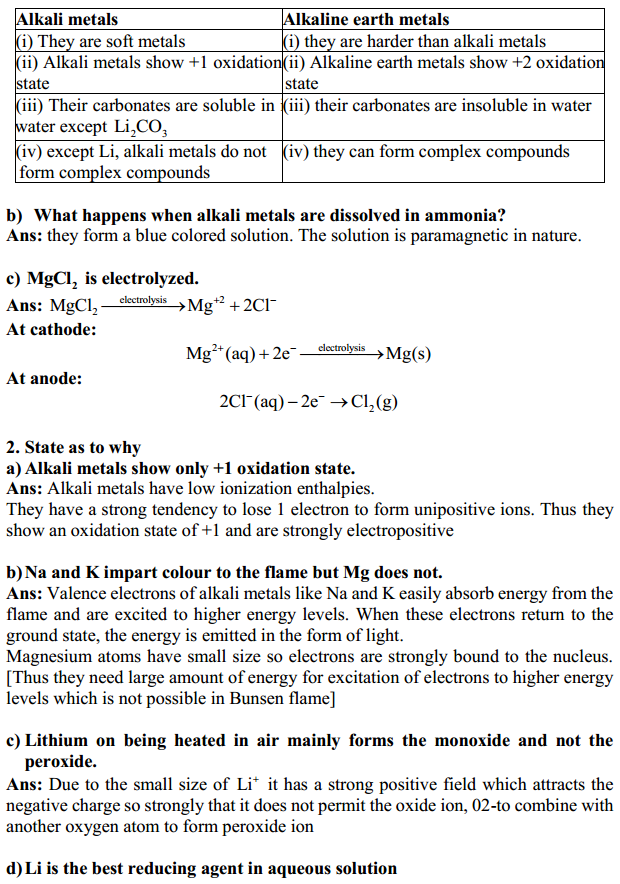

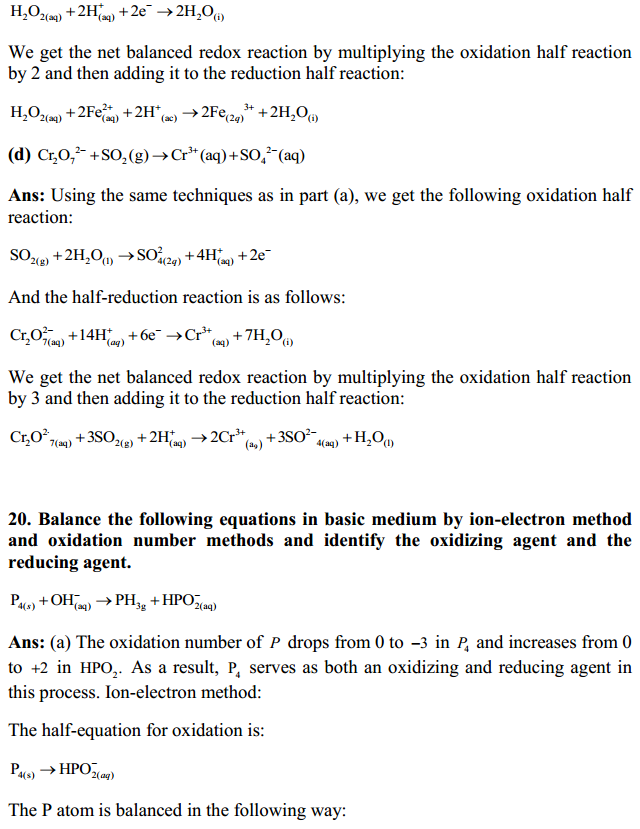

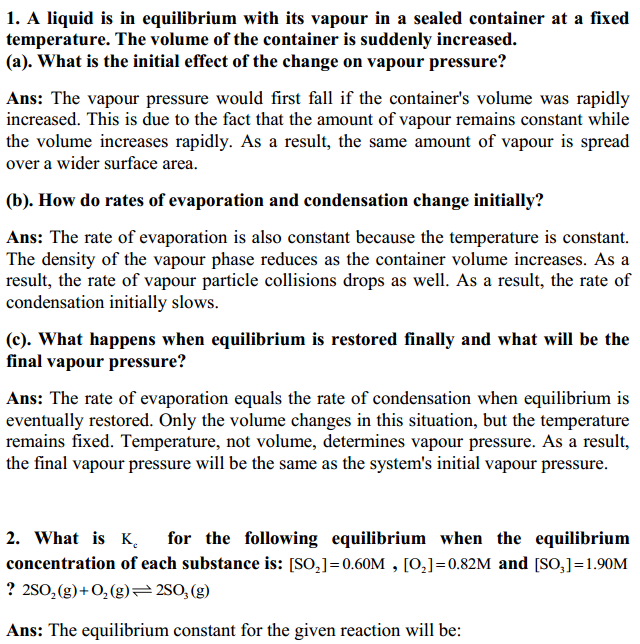

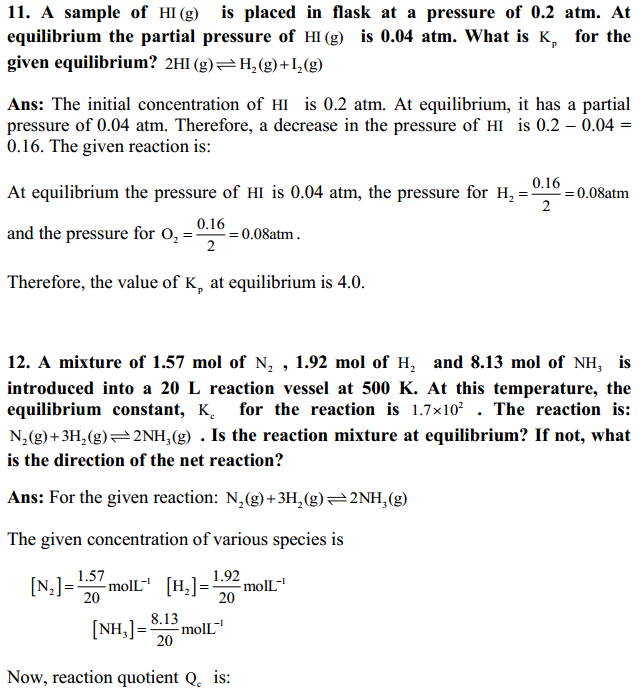

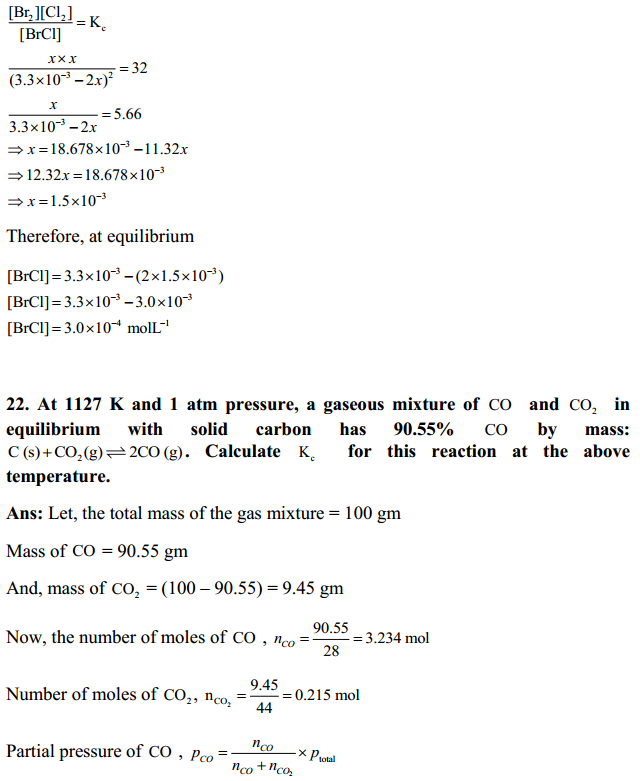

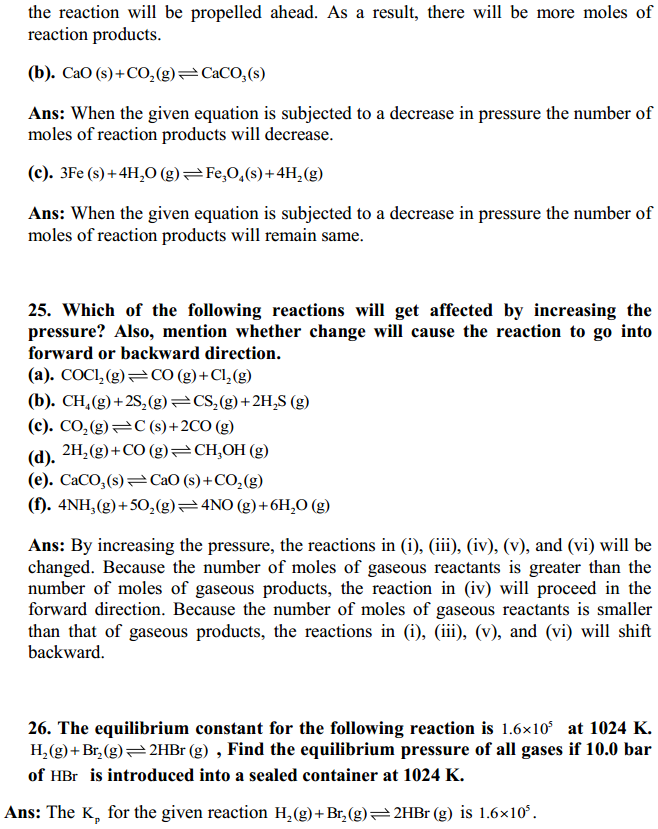

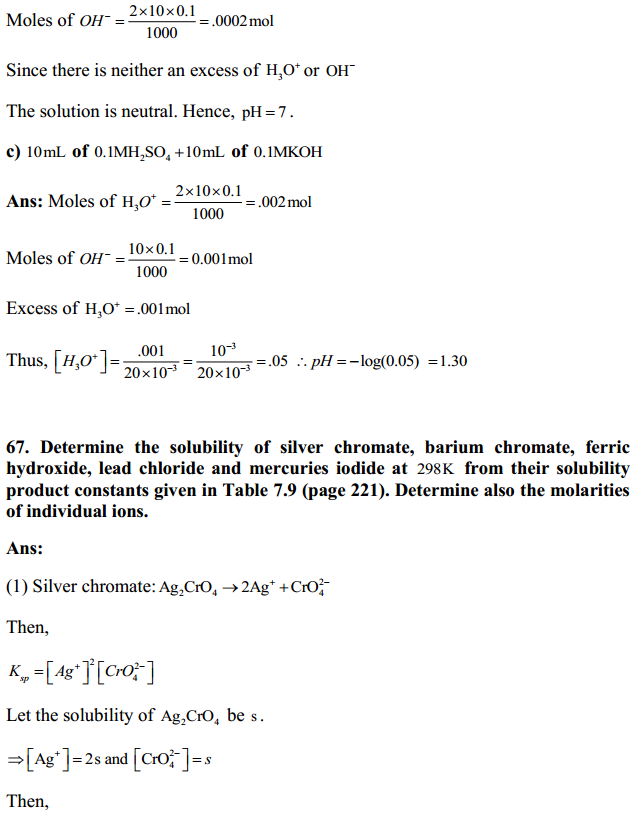

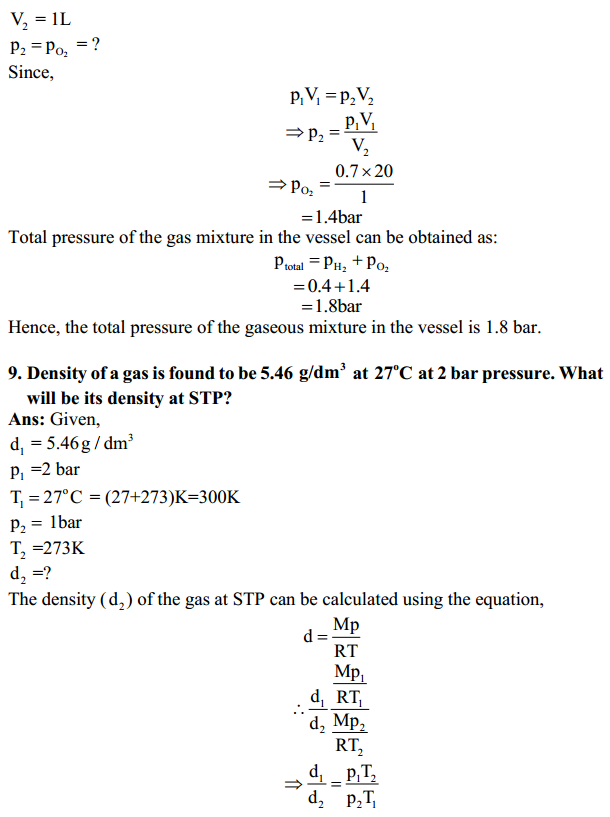

Haryana State Board HBSE 11th Class Sanskrit Solutions पाठाधारित प्रमुख ग्रन्थों का परिचय Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Sanskrit पाठाधारित प्रमुख ग्रन्थों का परिचय

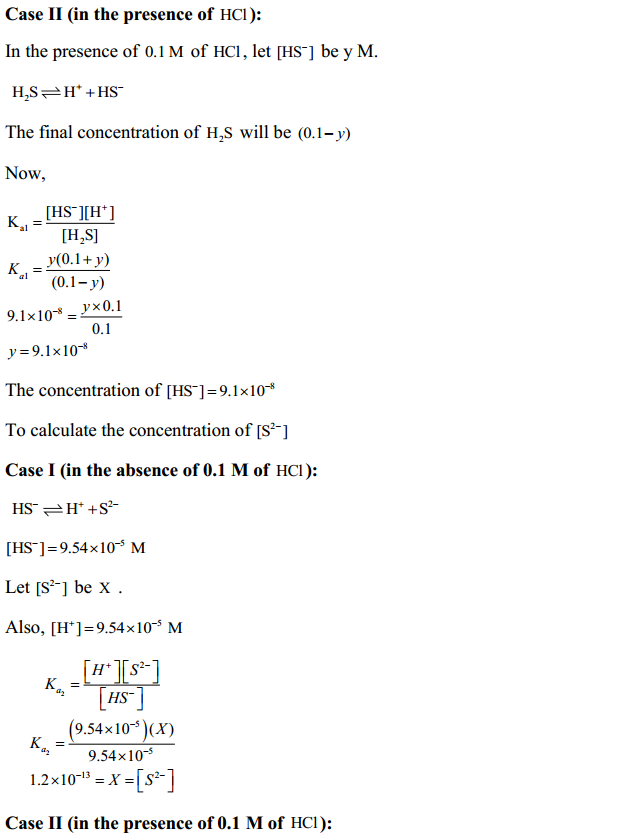

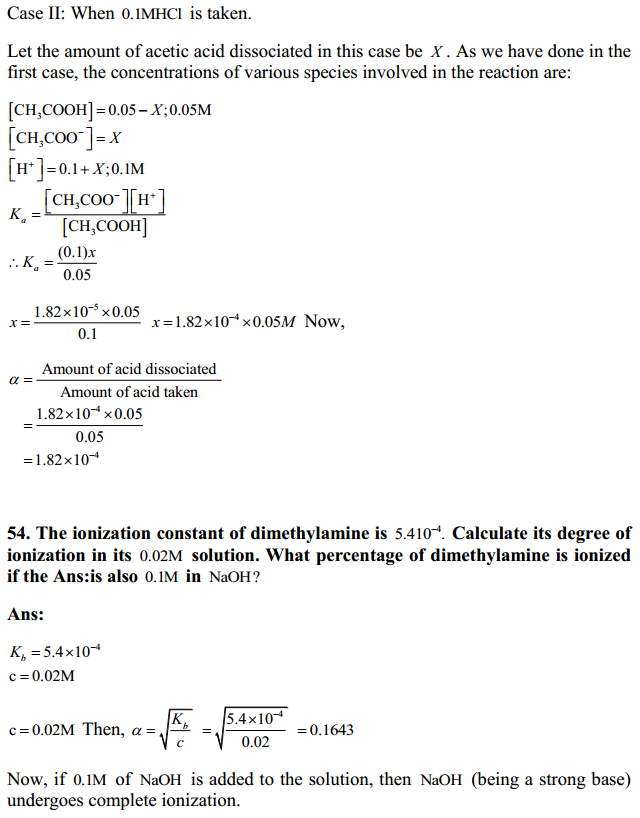

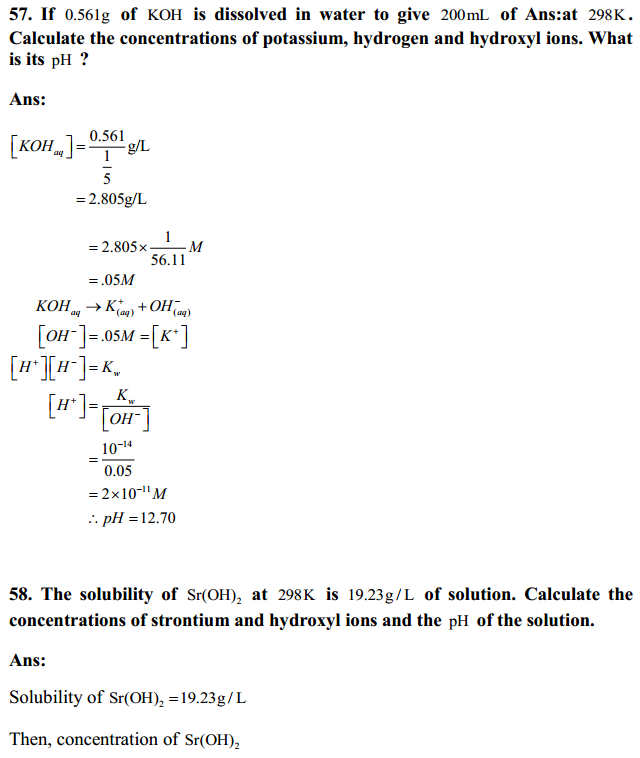

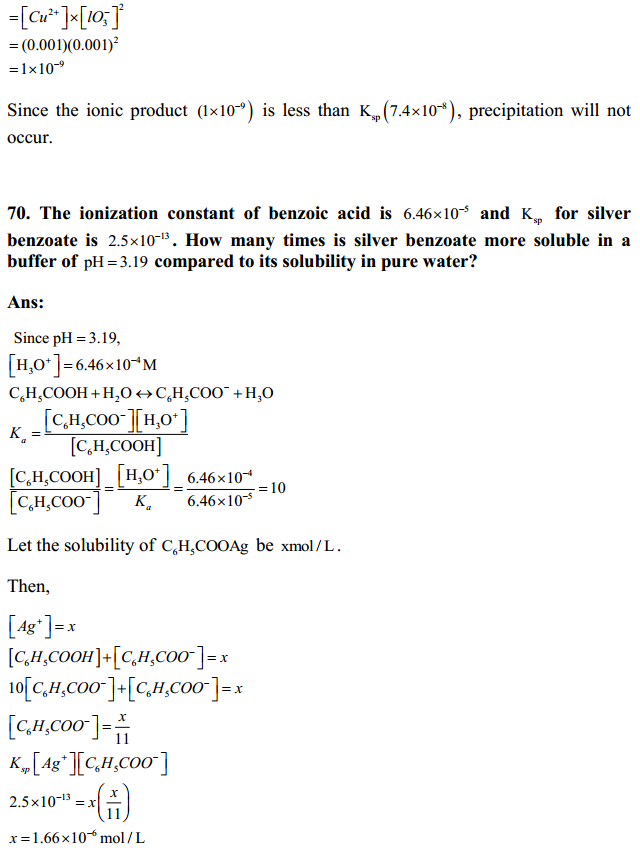

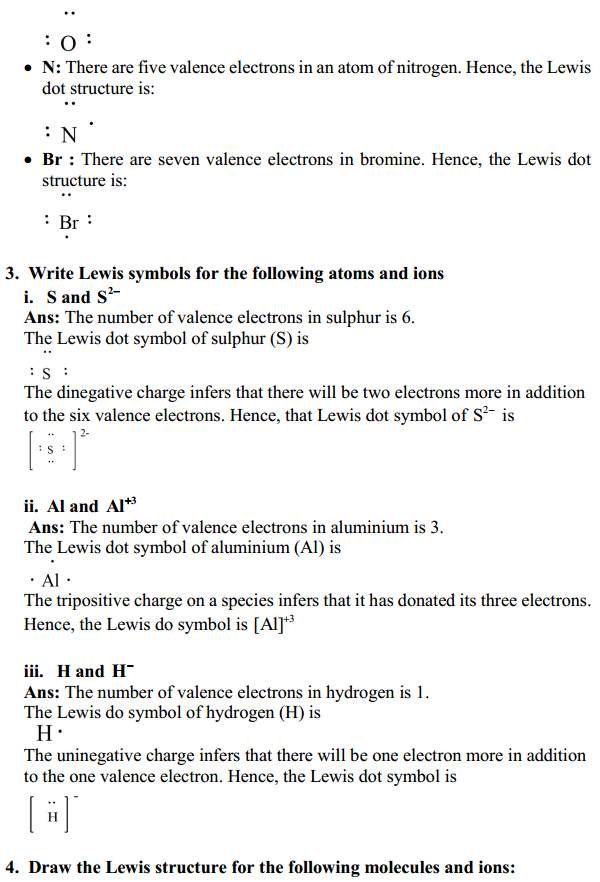

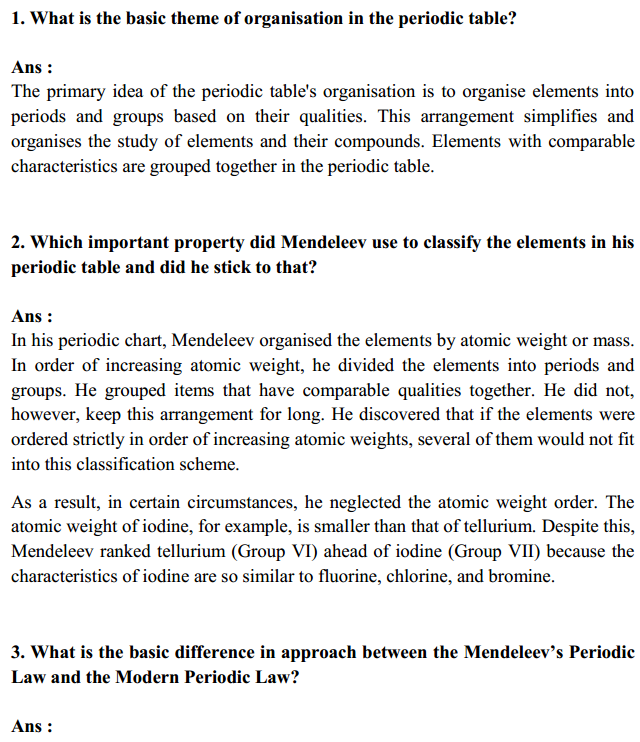

1. ऋग्वेद

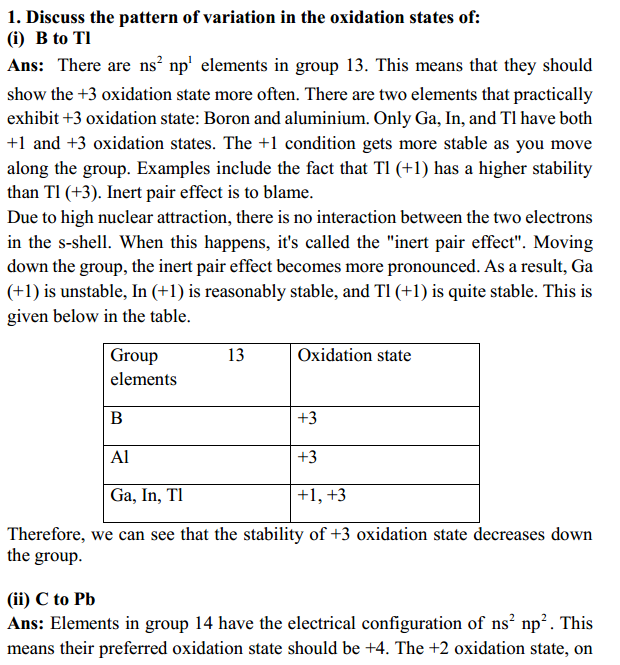

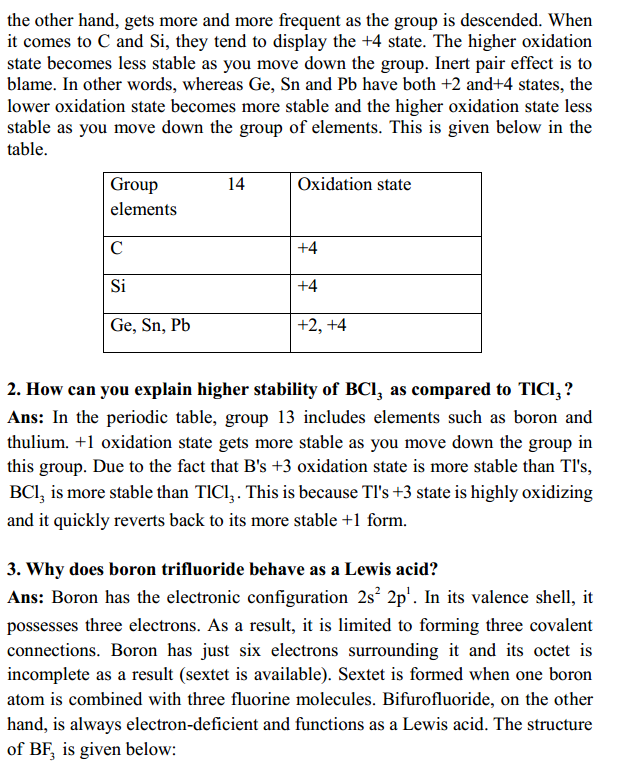

ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है। इसका रचना काल अधिकांश विद्वानों के मतानुसार 2000 ई०पू० माना जाता है। छन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। वेद का अर्थ है-ज्ञान। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। इसलिए ऋग्वेद को ऋक् संहिता भी कहते हैं। इसमें विविध देवताओं से सम्बन्धित ऋचाएँ एकत्रित हैं। कुछ ऋचाओं के समूह को ‘सूक्त’ कहते हैं। एक सूक्त में जो ऋचाएँ आती हैं, उनका सम्बन्ध किसी देवता विशेष या विषयवस्तु से होता है।

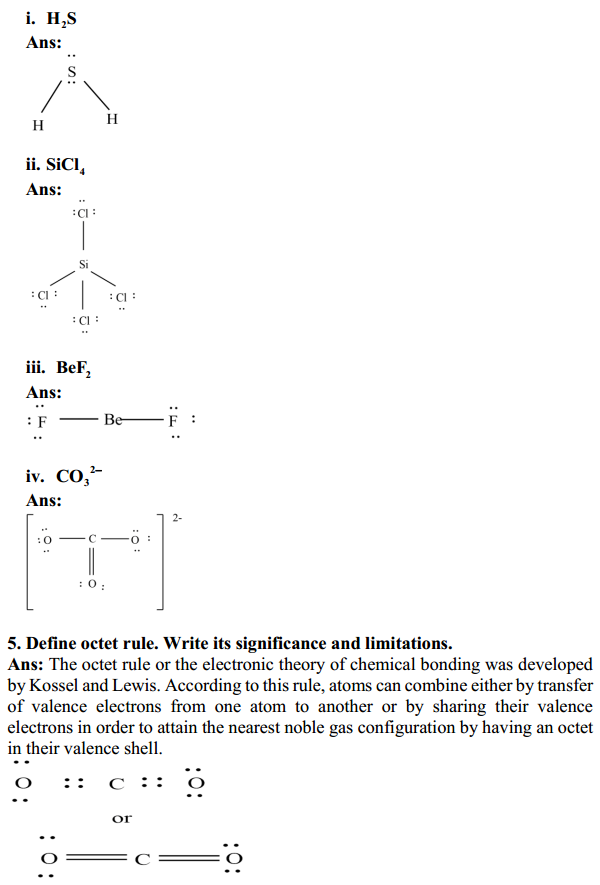

सारे ऋग्वेद को दस मण्डलों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक मण्डल में कुछ सूक्त हैं तथा प्रत्येक सूक्त में कुछ मन्त्र हैं। सारे ऋग्वेद में 10 मण्डल, 1028 सूक्त और 10,580 मन्त्र हैं। इन सभी मण्डलों में सातवें मण्डल की ऋचाएँ प्राचीनतम मानी जाती हैं।

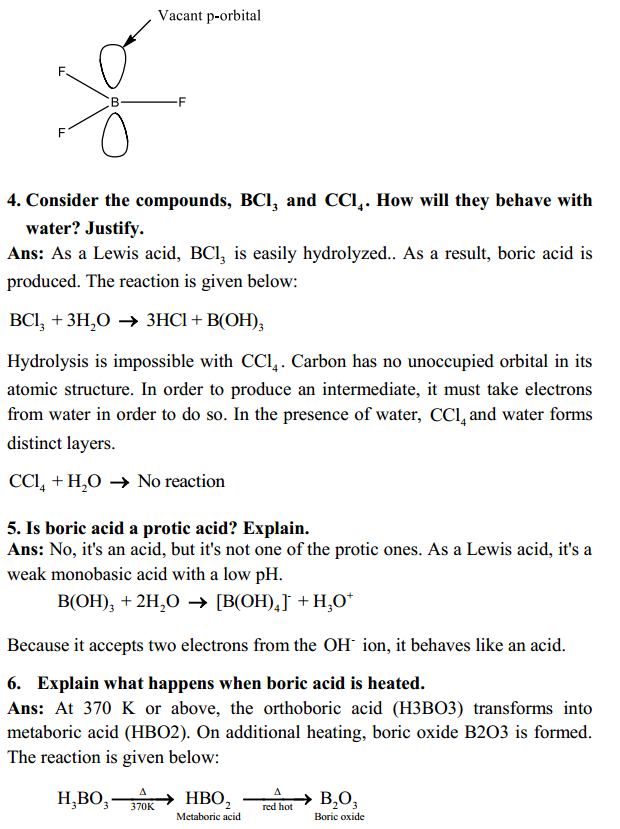

ऋग्वेद का महत्त्व

1. इसे विश्व की प्राचीनतम उपलब्ध कृति होने का गौरव प्राप्त है।

2. इसमें भारतीय देवतावाद की पूरी झलक मिलती है। इन्द्र, अग्नि तथा वरुण ये तीन ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं।

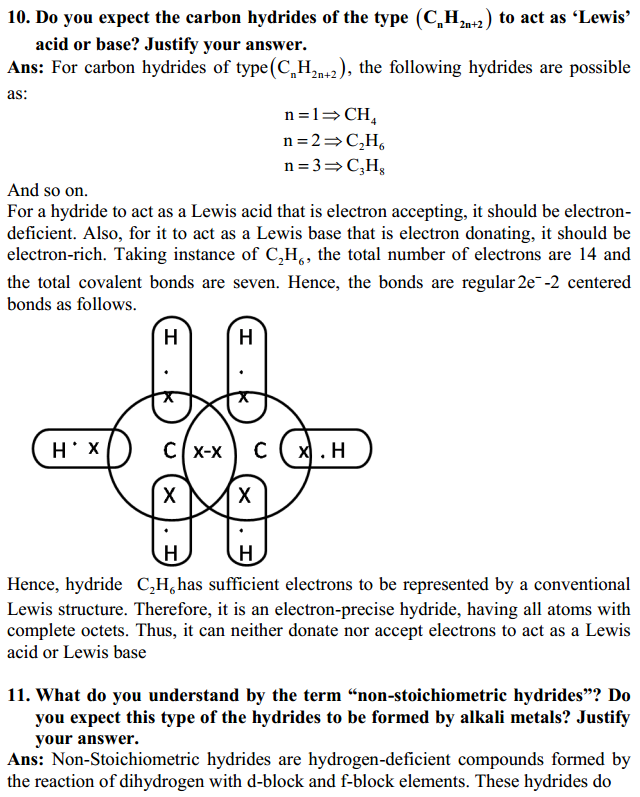

3. भारतीय दर्शन की पहली किरण भी इसमें दिखाई देती है। पुरुष सूक्त में सृष्टि की रचना पर विचार किया गया है। नासदीय सूक्त में सृष्टि की रहस्यमयी उत्पत्ति पर विचार मिलता है।

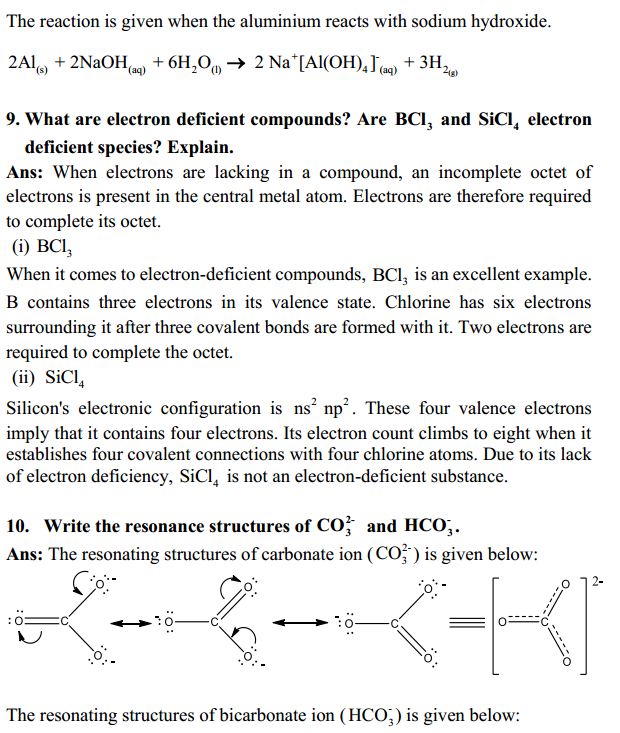

4. आर्यों के ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पक्षों पर भी ऋग्वेद में पर्याप्त सामग्री है। इसमें आर्यों तथा दस्युओं के संघर्ष का भी वर्णन है। इसमें सभा तथा समिति नाम की राजनीतिक परिषदों का भी उल्लेख है। इसके अनुसार समाज का आधार परिवार था।

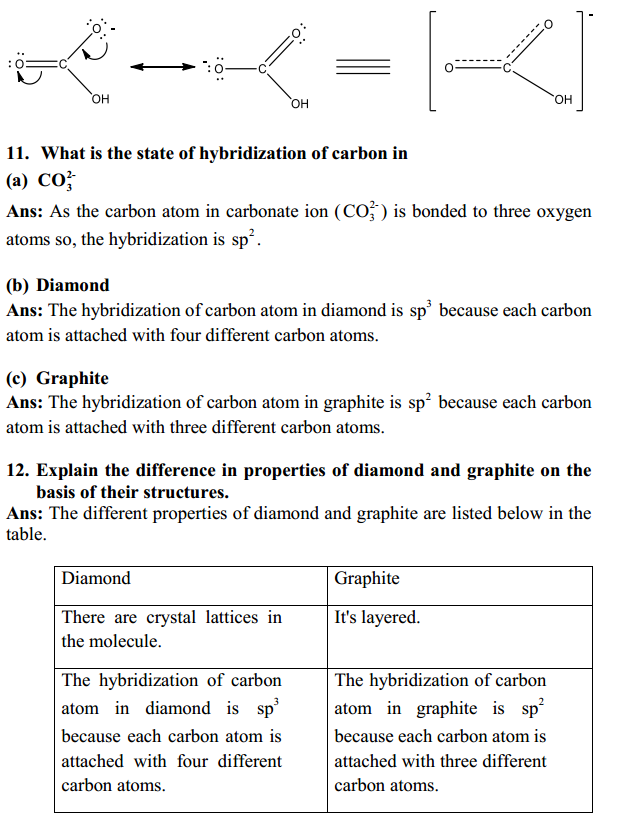

5. ऋग्वेद में काव्य कला की कमनीय छटा छिटकी हुई है। डॉ० सूर्यकान्त के शब्दों में, “ऋग्वेद काव्य कला के उपकरणों से संकलित प्रमुख अलंकारों, व्यंजनाओं तथा ध्वनियों से अनुप्रासित परिनिष्ठित नीतियों का संकलन है।”

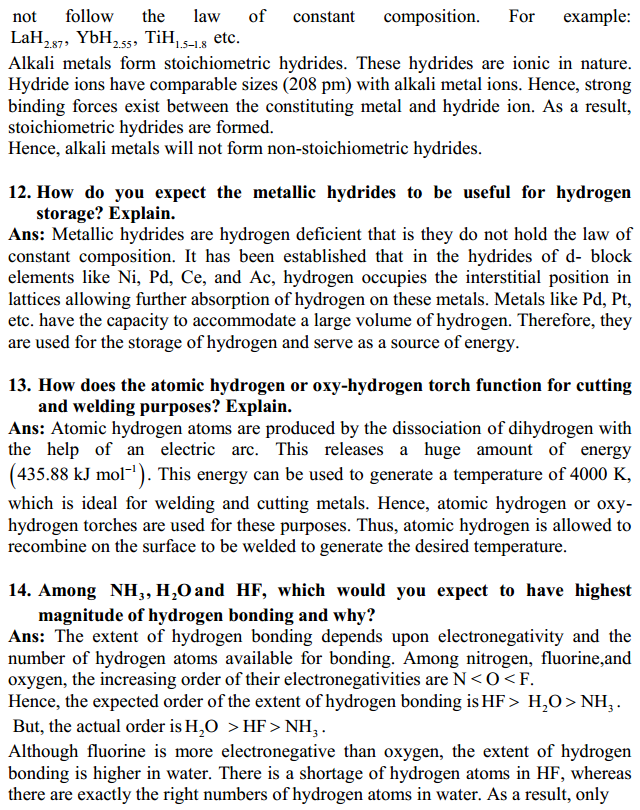

शास्त्री जी द्वारा इस ग्रन्थ के अनुवाद का प्रमुख उद्देश्य गान्धी जी के जीवन-दर्शन एवं उनके सिद्धान्तों से पाठकों को परिचित करवाना है। इस ग्रन्थ के अध्ययन से प्रतीत होता है कि शास्त्री जी की भाषा-शैली सरस, सरल एवं मुहावरेदार है। वस्तु-विन्यास, प्रसंग के अनुरूप है। वाक्य छोटे-छोटे हैं। समासों का प्रयोग सामान्यतः नहीं के बराबर है।

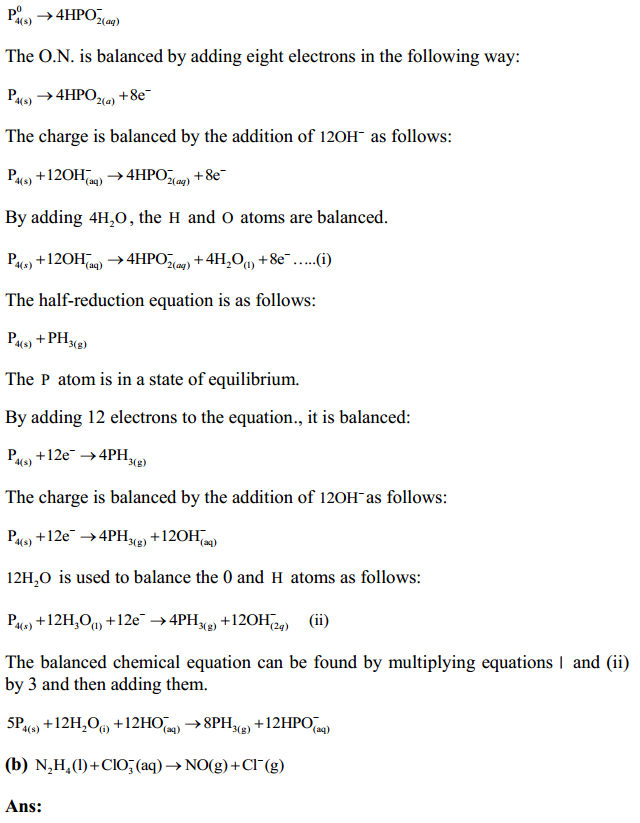

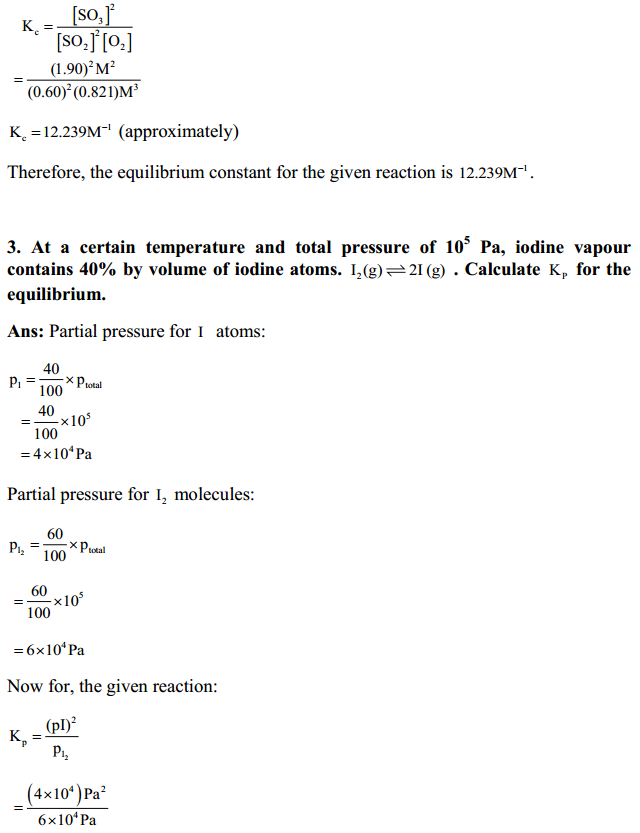

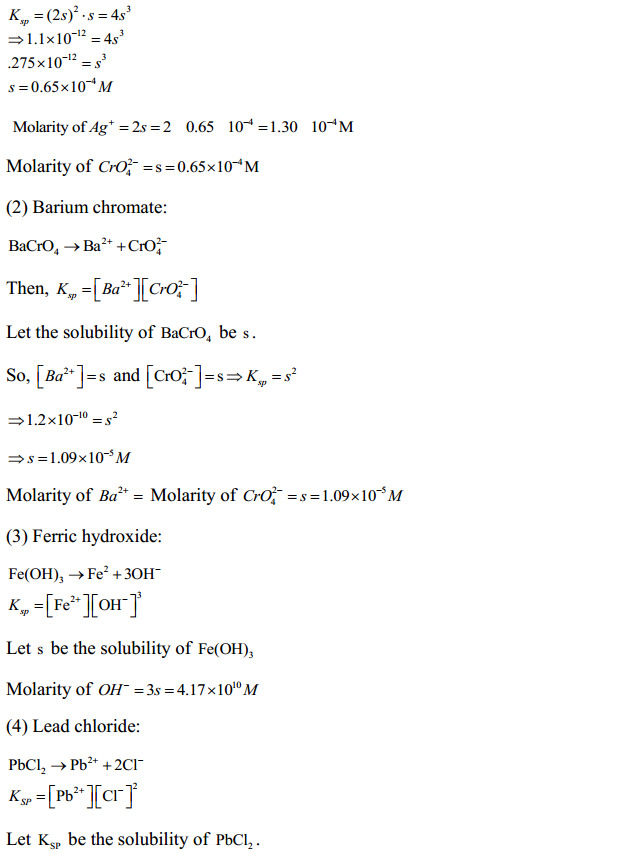

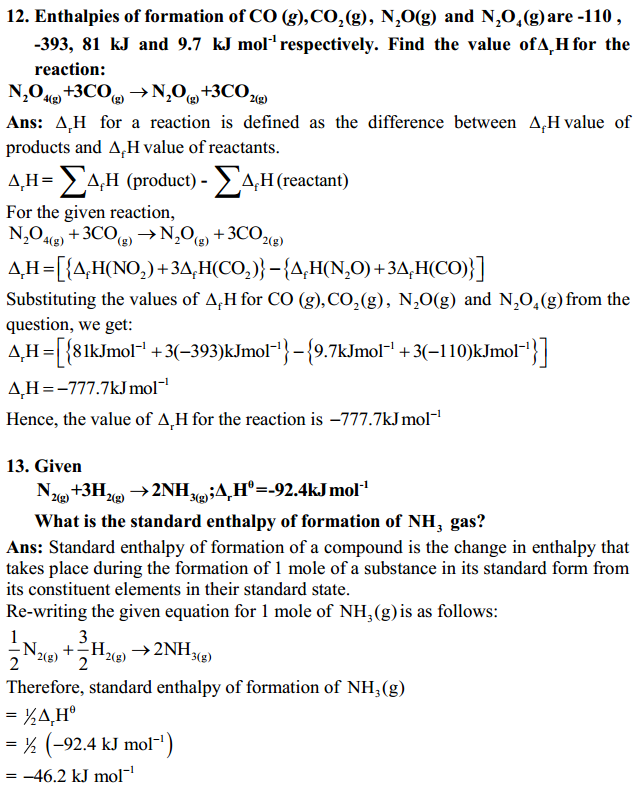

2. यजुर्वेद

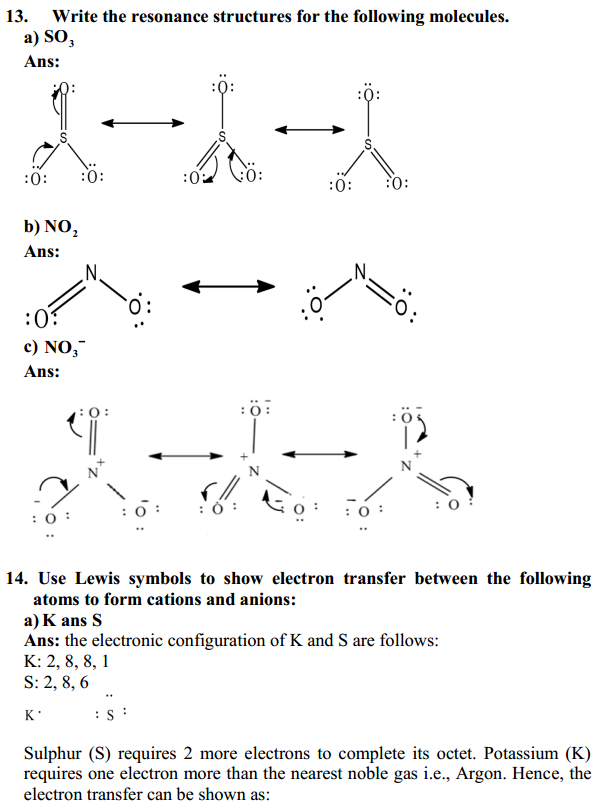

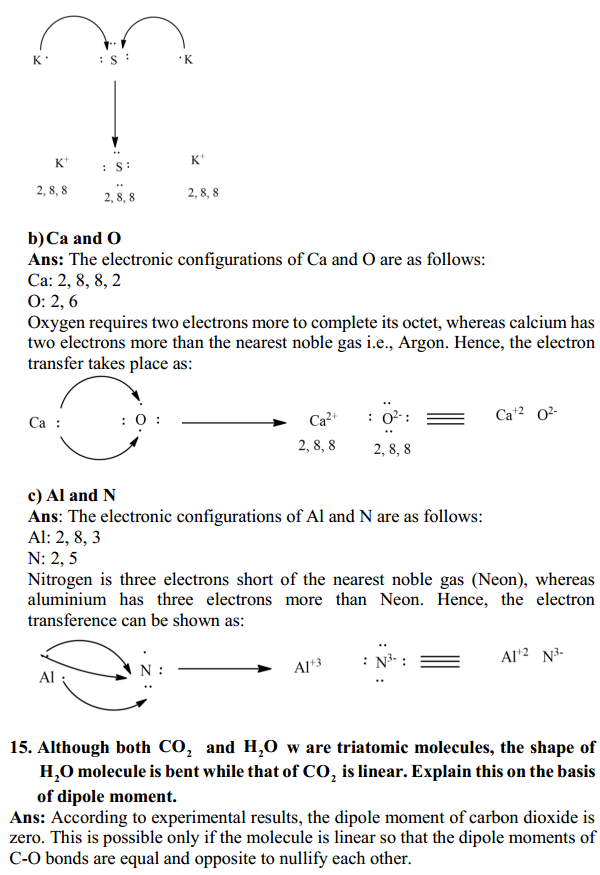

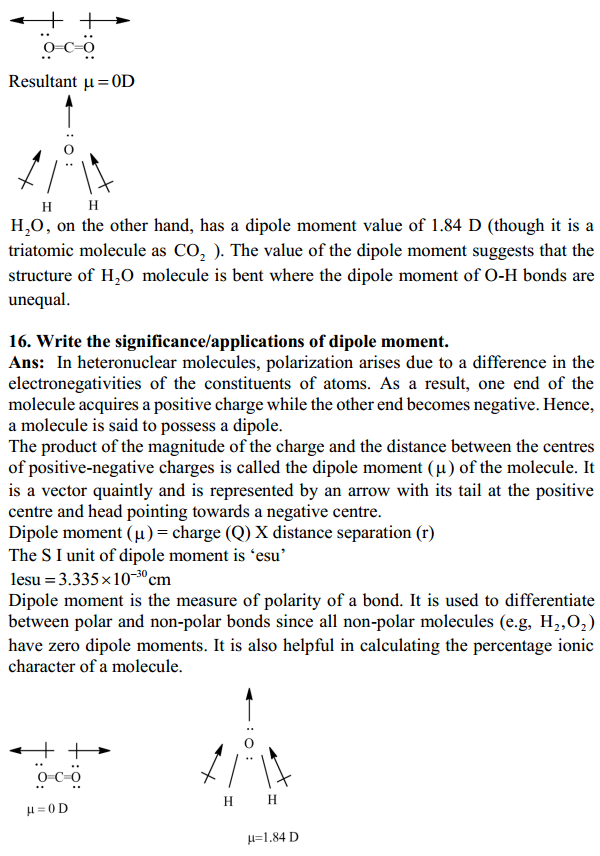

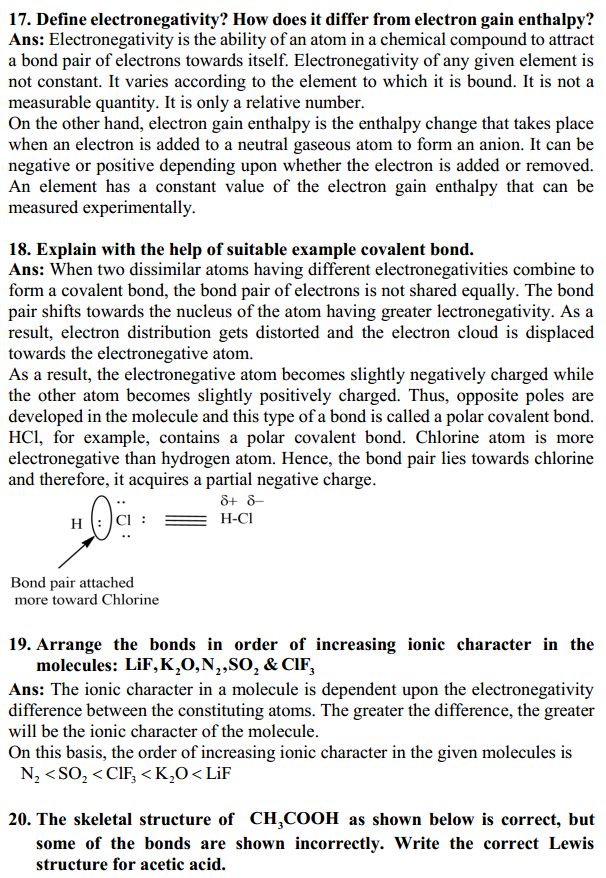

यजुर्वेद का सम्बन्ध अध्वर्यु. पुरोहित से जोड़ा जाता है। यज्ञ का विधिपूर्वक संपादन करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में ऐसे मन्त्रों का संग्रह पाया जाता है, जिनका सम्बन्ध यज्ञों के सम्पादन से होता है। इस वेद में यज्ञीय विधियों का विस्तृत । विवरण पाया जाता है। यजुर्वेद के निम्नलिखित दो भाग हैं

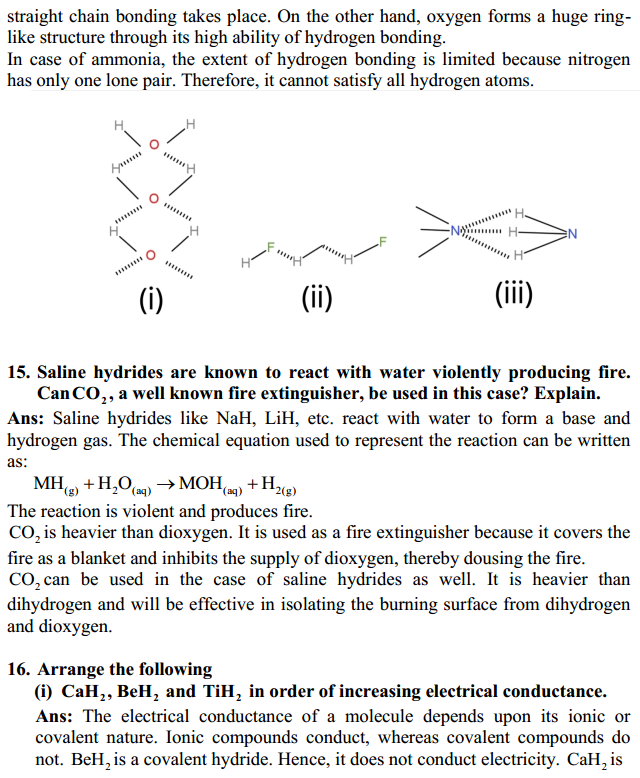

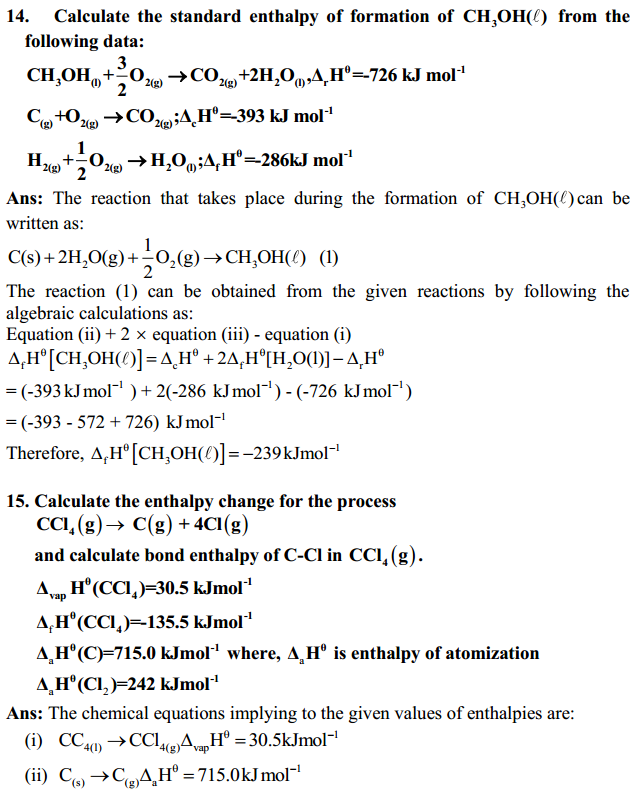

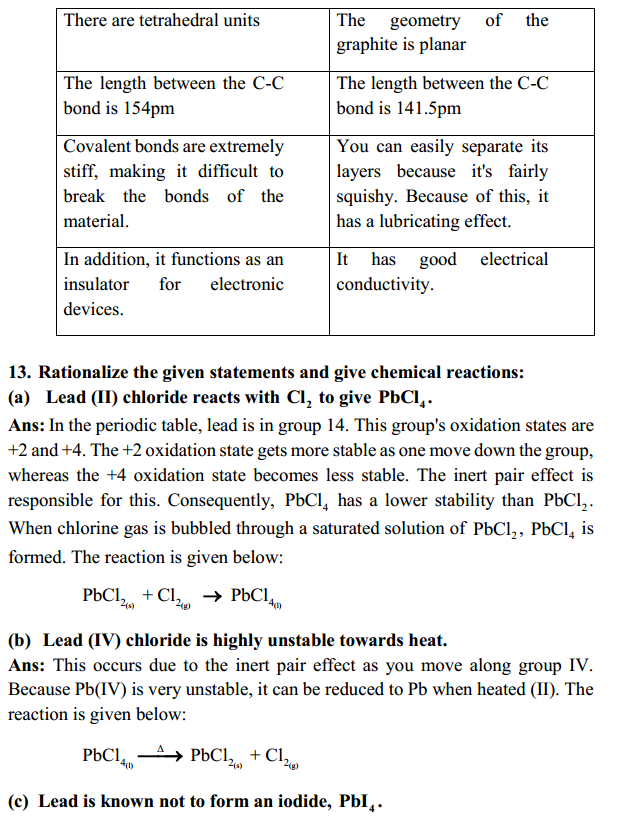

1. कृष्ण यजुर्वेद

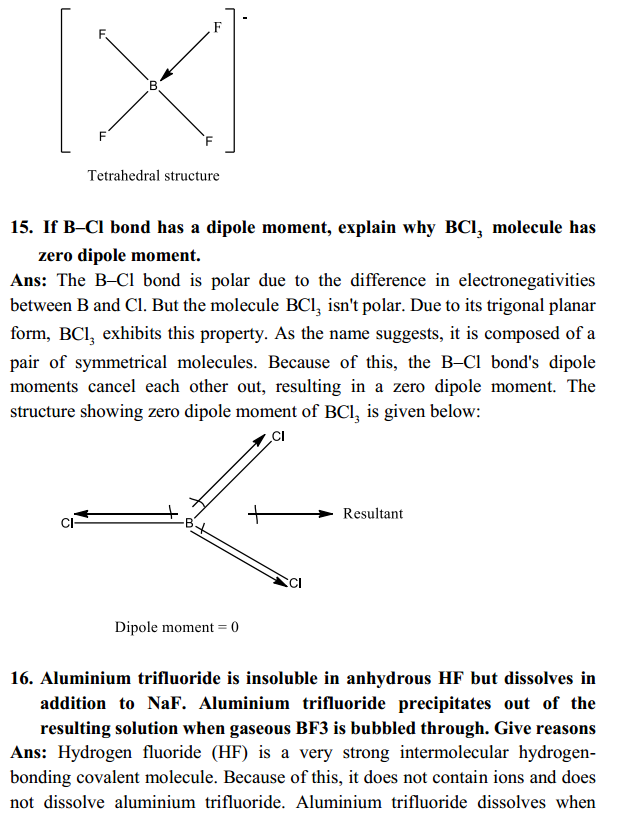

कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्रों तथा व्याख्या प्रधान ब्राह्मणे का सम्मिश्रण है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में यह मिश्रण बिल्कुल नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मन्त्रों का ही संकलन पाया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की अनेक शाखाएँ थीं, किन्तु आज केवल तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक संहिता, कपिष्ठल इत्यादि उपलब्ध हैं, जिनका प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है।

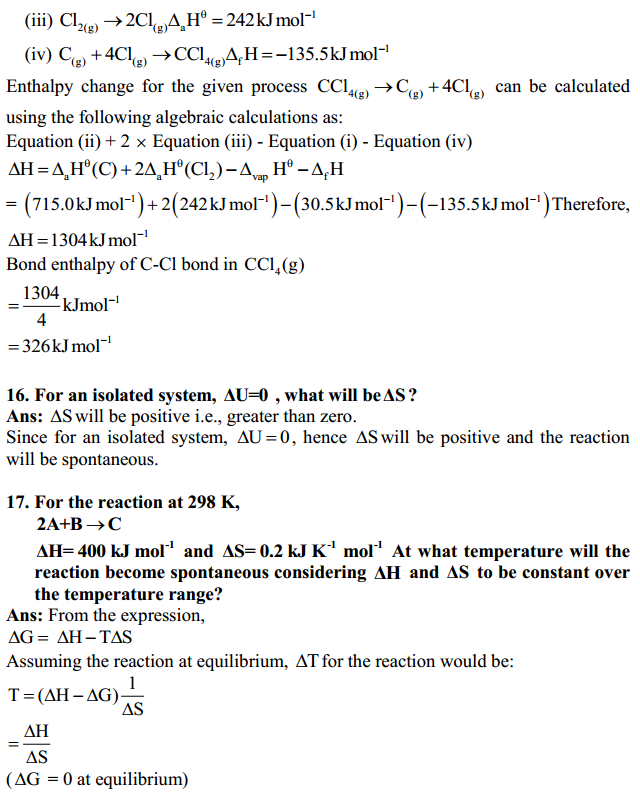

2. शुक्ल यजुर्वेद।

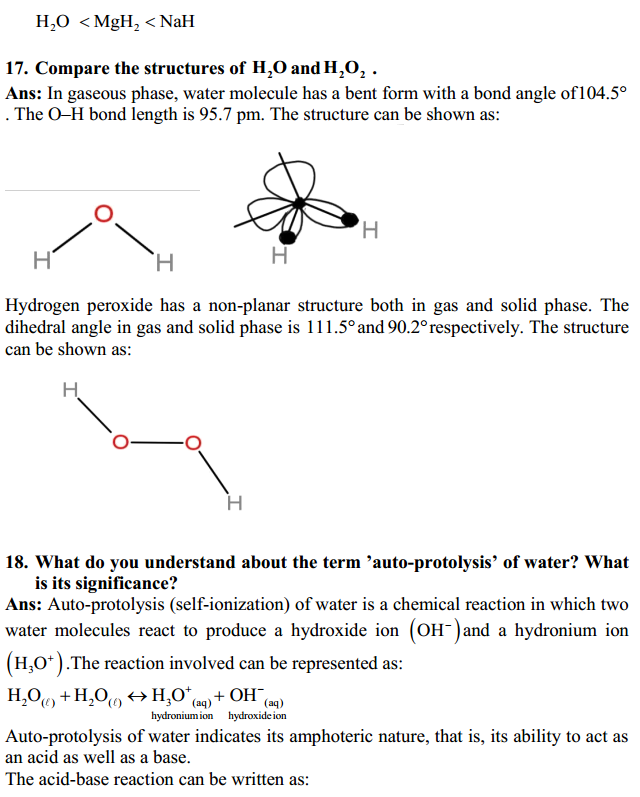

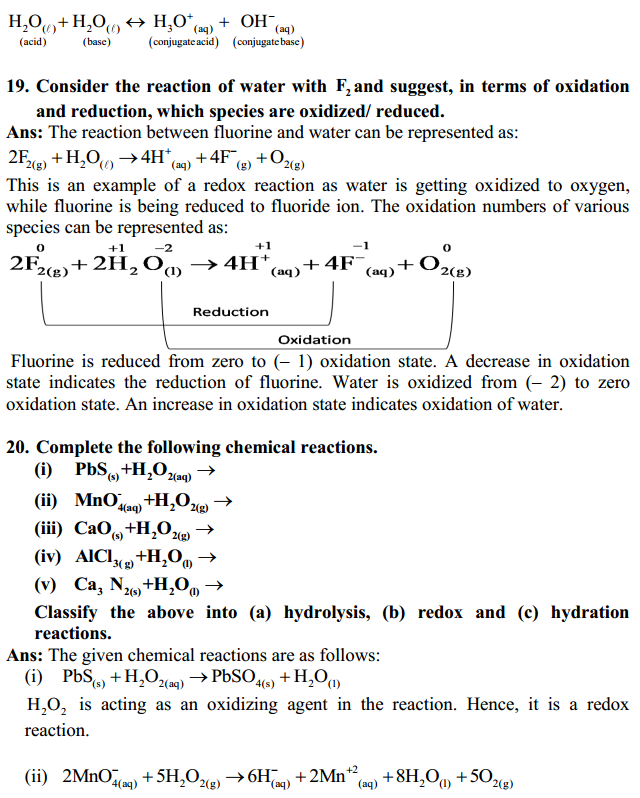

शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं, जिनमें विविध यज्ञों सम्बन्ध मन्त्र संकलित हैं। इन यज्ञों में दर्शपूर्ण मास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणि, अश्वमेध आदि प्रमुख हैं। इसके 16वें अध्याय को रुद्राध्याय कहते हैं, जिसमें भगवान रुद्र (शिव) के विविध रूपों को नमस्कार किया गया है। 34वें अध्याय में शिवं संकल्प की प्रार्थना है। 35वें में पितरों से प्रार्थना की गई है। अन्तिम अध्याय दार्शनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक कहा गया है। यही अध्याय कुछ परिवर्तनों के साथ ईशावास्योपनिषद् के रूप में पाठकों के सामने आया है। इस वेद में अत्यन्त सुन्दर मन्त्र हैं जैसे-

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्

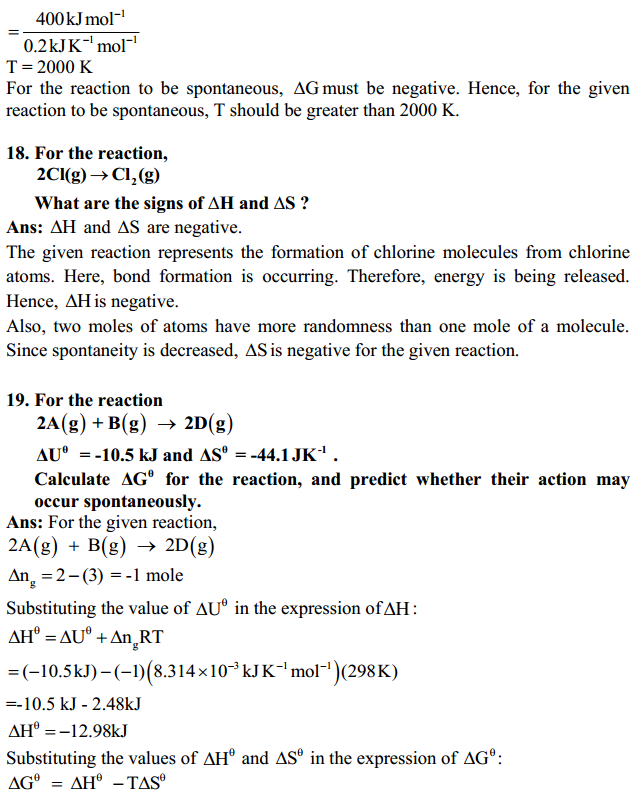

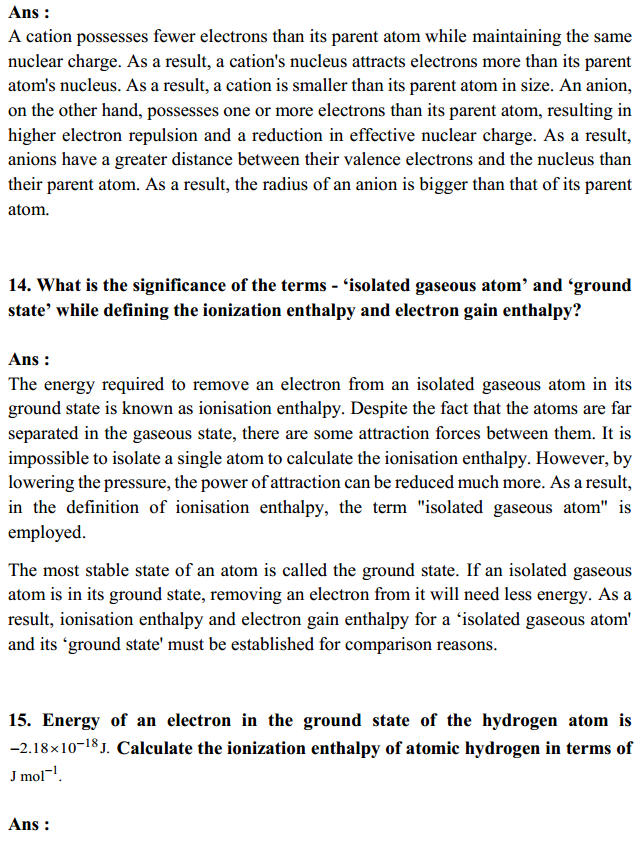

विश्वानि देव वयुनानि विद्वान

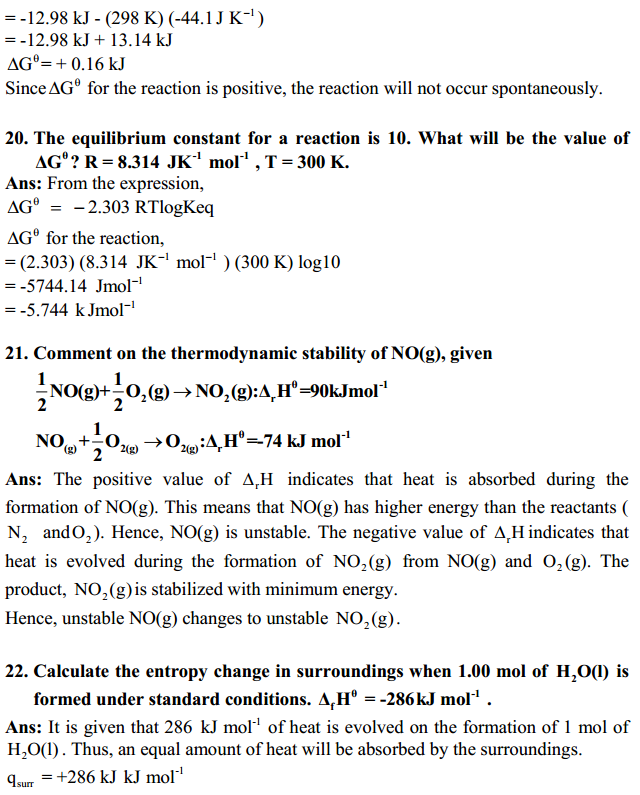

अर्थात् हे अग्नि देव! धन प्राप्ति के लिए आप हमें सन्मार्ग पर ले चलें। हे देव! आप अच्छे-बुरे सभी प्रकार के कार्यों को जानते हैं। यजुर्वेद में कुछ मन्त्र पद्यात्मक हैं और कुछ गद्यात्मक। जो मन्त्र पद्यात्मक हैं, वे राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत हैं। विशेष कर्मकाण्ड में उपयोगी होने के कारण यजुर्वेद अन्य सभी वेदों की तुलना में अधिक लोकप्रिय है।

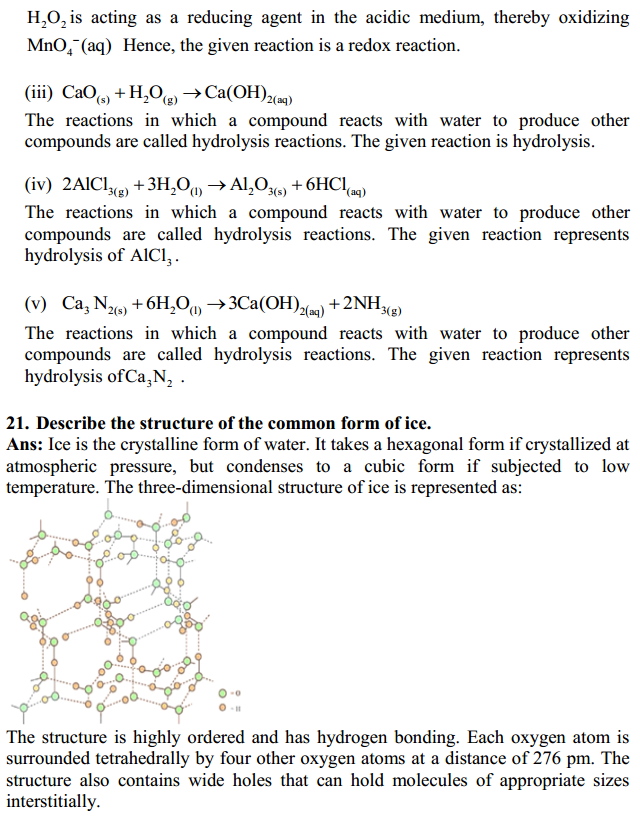

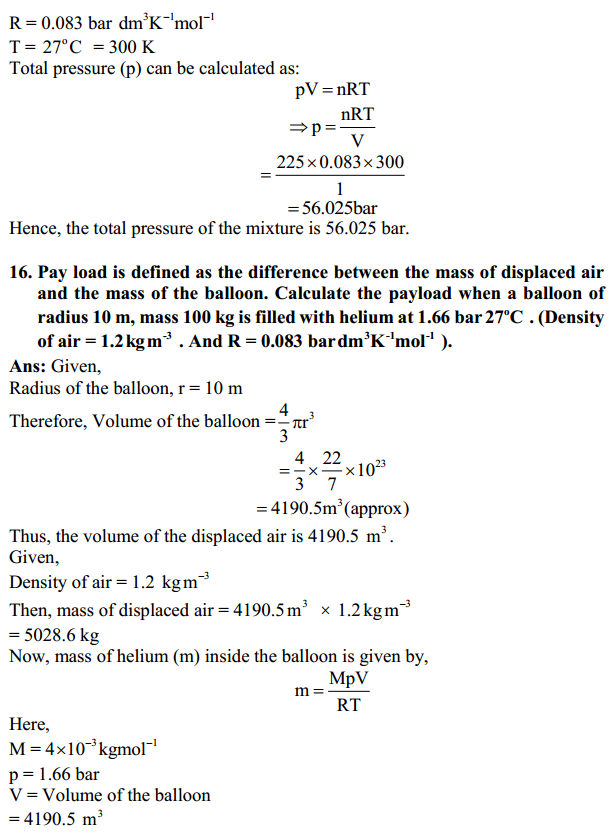

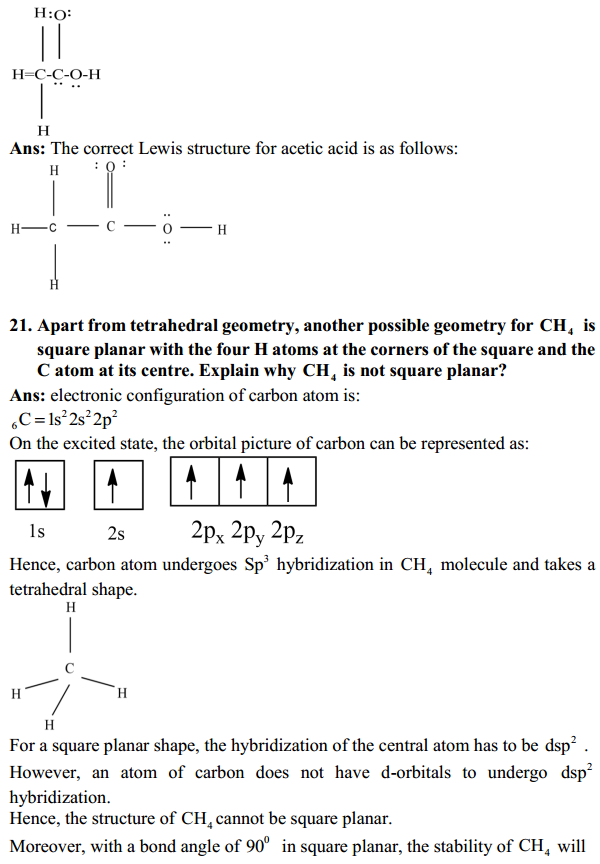

3. अथर्ववेद

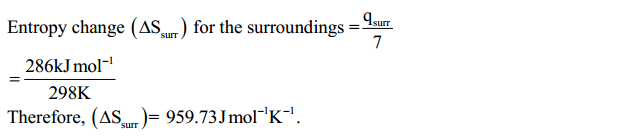

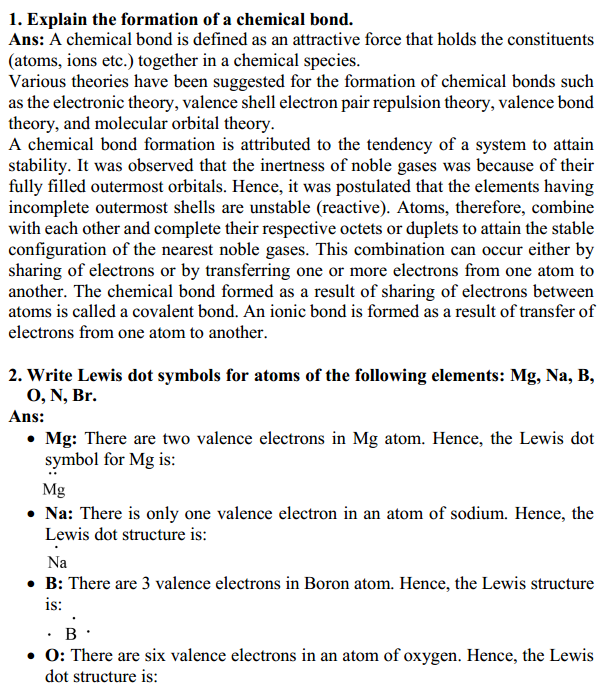

अथर्ववेद का सम्बन्ध ब्रह्मा नामक पुरोहित से है। ब्रह्मा उस पुरोहित को कहा जाता है, जो यज्ञ के सारे कार्यों का निरीक्षण करता है। इसके निम्नलिखित दो रचयिता माने जाते हैं (क) अथर्वा (ख) अंगिरा। इसी कारण इसे अथर्वाङ्गिरा भी कहा जाता है।

(क) अथर्वा मंगलकारी मन्त्रों का द्रष्टा होता है।

(ख) अंगिरा विनाशकारी मन्त्रों का द्रष्टा होता है।

अथर्ववेद के अन्य नाम ब्रह्मा नामक पुरोहित से सम्बन्ध होने के कारण इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है तथा राजा के राज्याभिषेक आदि से सम्बन्ध होने के कारण इसे क्षात्रवेद भी कहा जाता है।

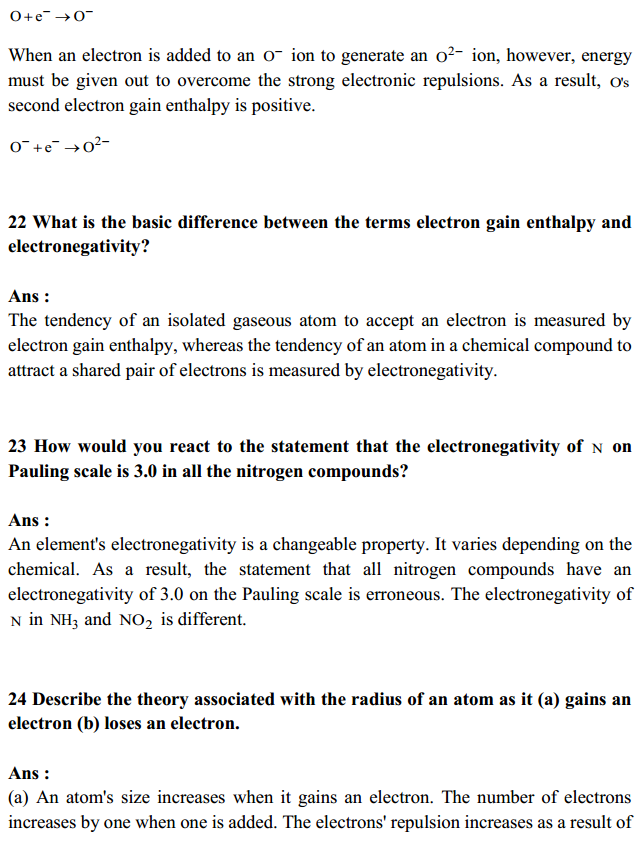

वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ये तीनों वेद आते हैं, अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता।

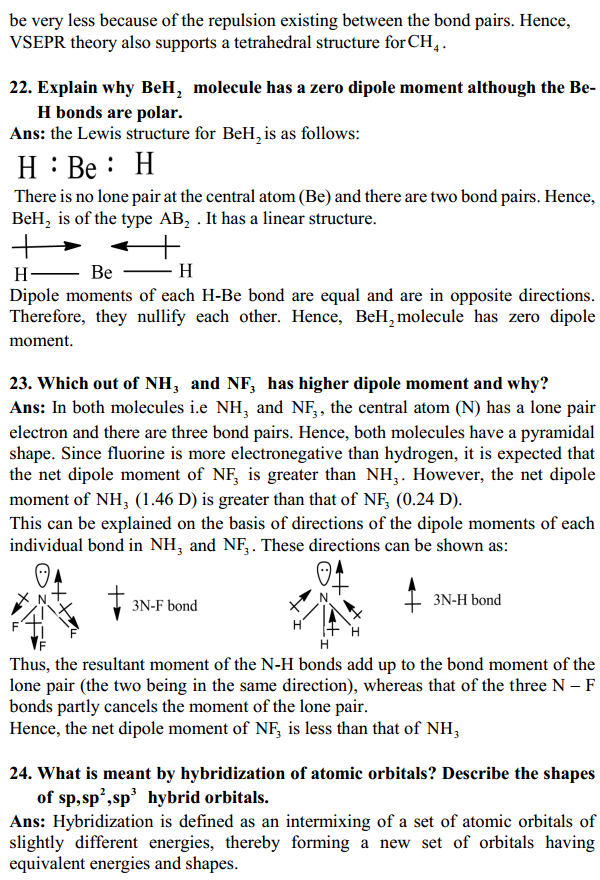

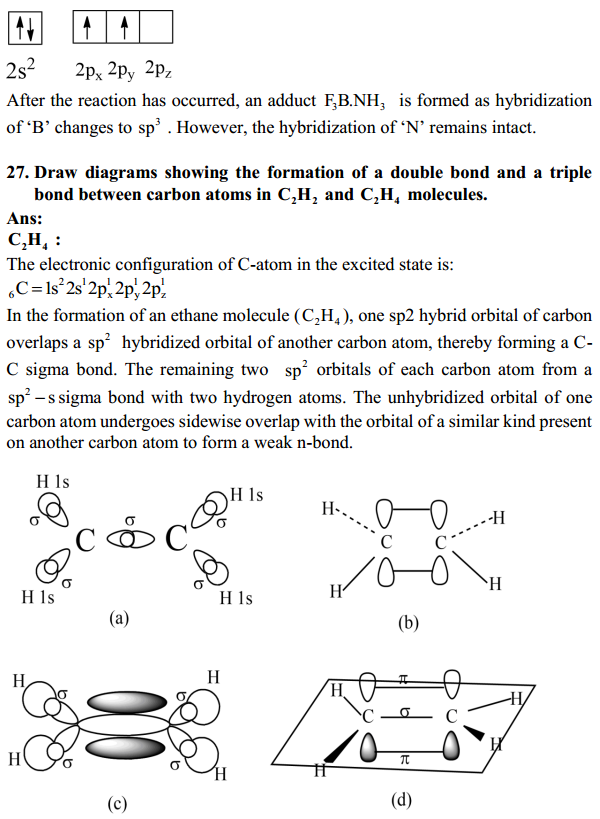

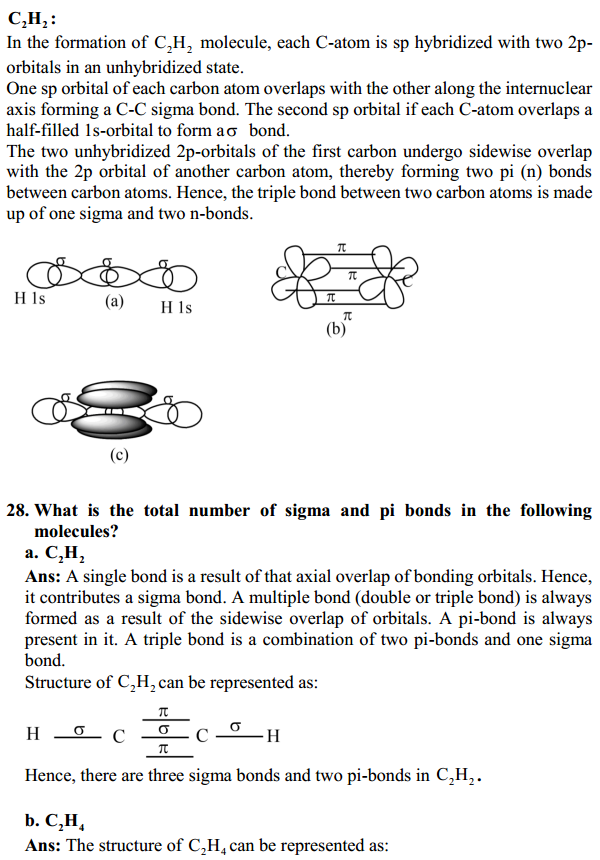

कछ परिचय-

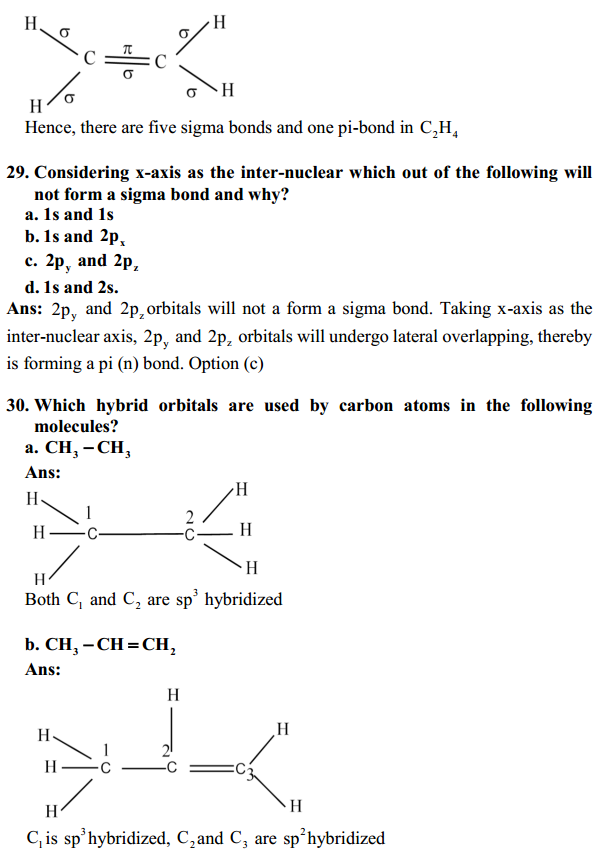

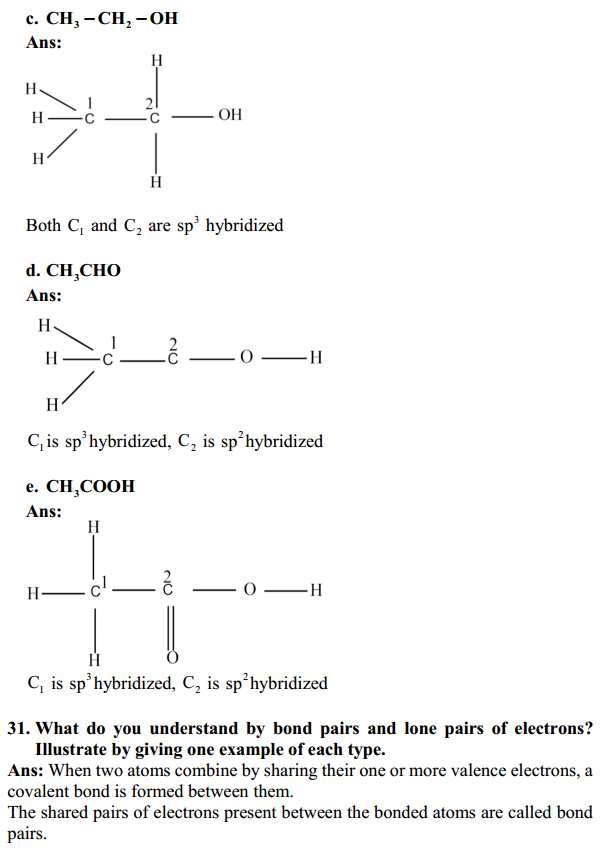

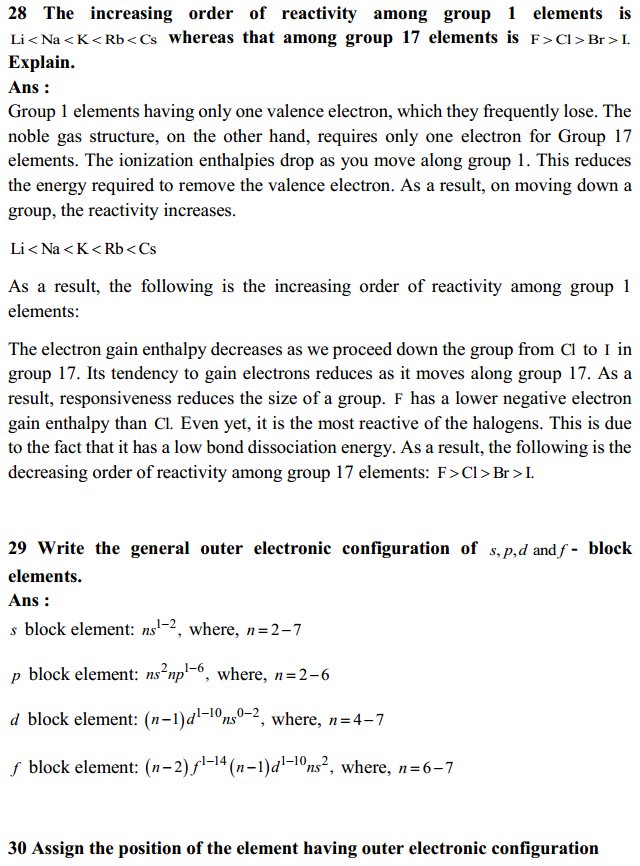

- अथर्ववेद में 20 काण्ड, 731 सुक्त तथा 5849 मन्त्र हैं। इनमें से लगभग 1200 मन्त्र ऋग्वेद के हैं।

- अथर्ववेद की नौ शाखाएँ थीं, परन्तु आज शौनक और पिप्पलाद नामक दो संहिताएँ ही उपलब्ध होती हैं।

- अथर्ववेद में लौकिक विषयों की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें मारण, मोहन तथा उच्चाटन की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसके अतिरिक्त इसमें रोगों के निवारण से, शत्रुओं के संहार से, भय से, दीर्घ आयु से, स्वास्थ्य पाने से, सम्पन्नता एवं समृद्धि से, पापों के निवारण से, विवाह से तथा व्यापार से सम्बन्धित अनेक मन्त्र पाए जाते हैं।

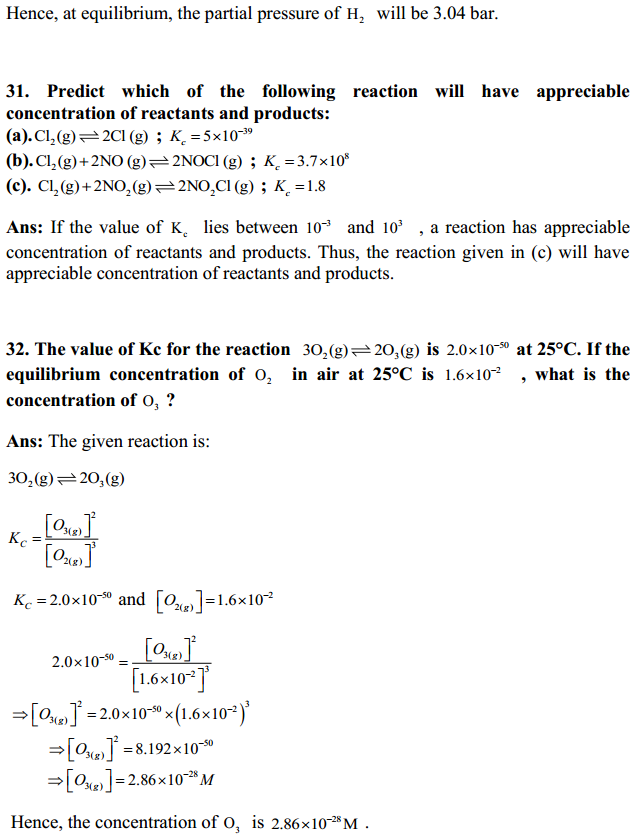

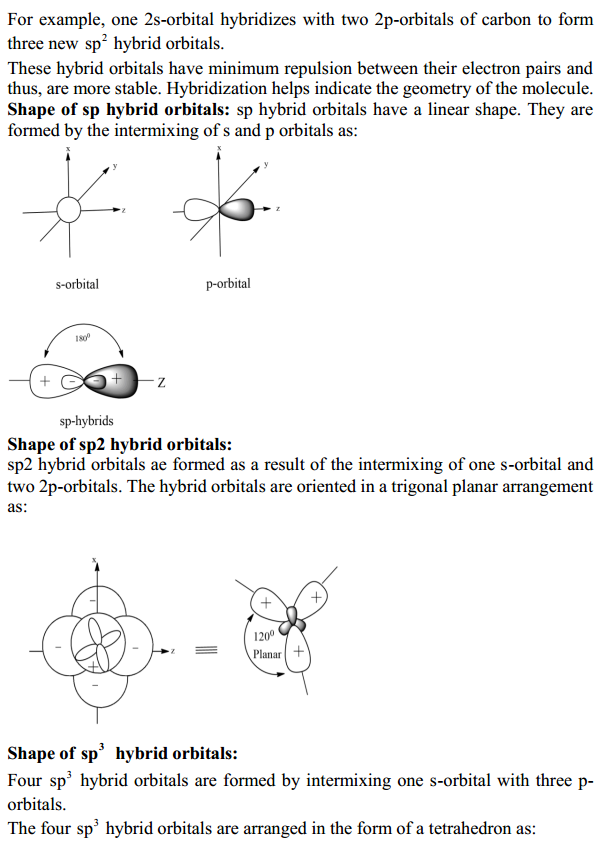

- इस वेद के पृथ्वी सूक्त में काव्य का सौन्दर्य अपूर्व है।

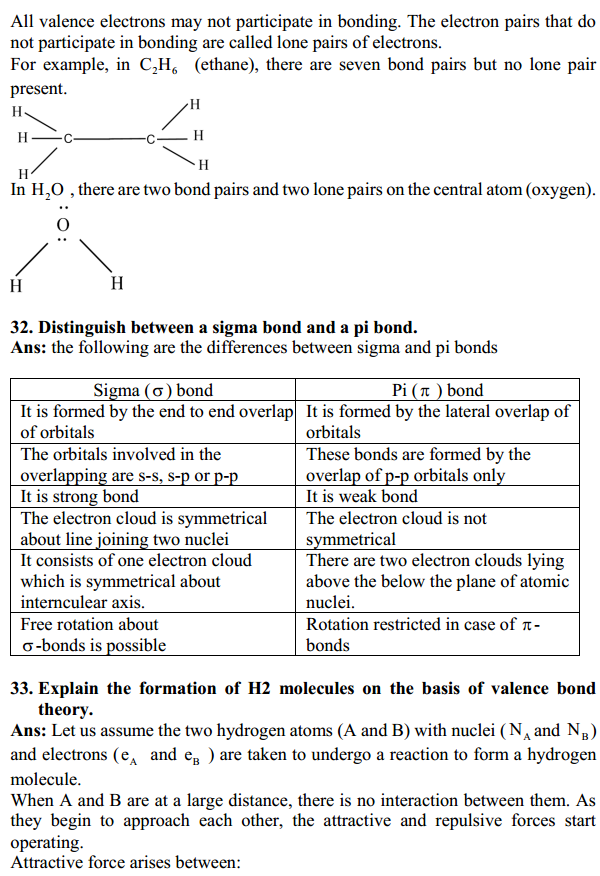

- भेषज्यानि नामक प्रकरण भारतीय आयुर्वेद के इतिहास पर पूर्णतया अपनी छाप छोड़ता है।

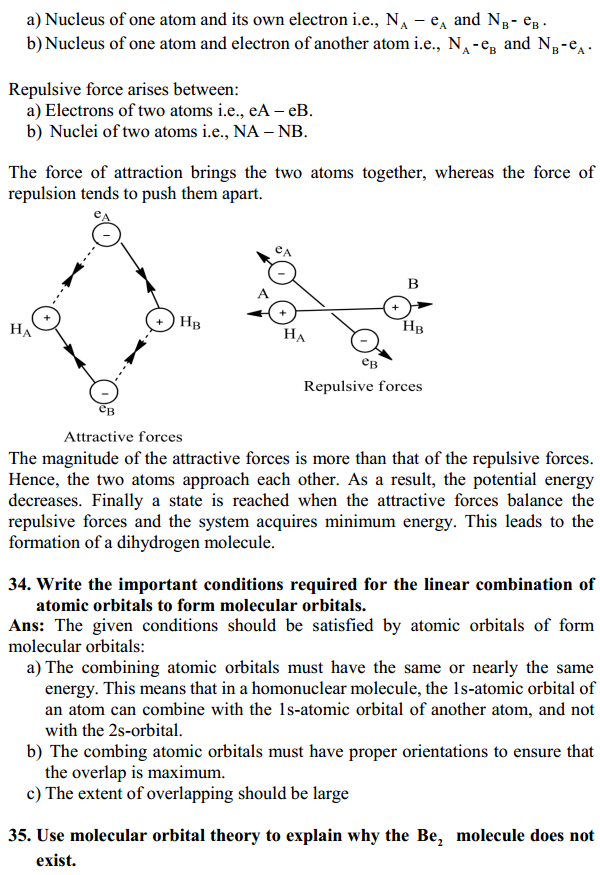

- परीक्षित के राज्य की ऐतिहासिक जानकारी भी इसी वेद से उपलब्ध होती है।

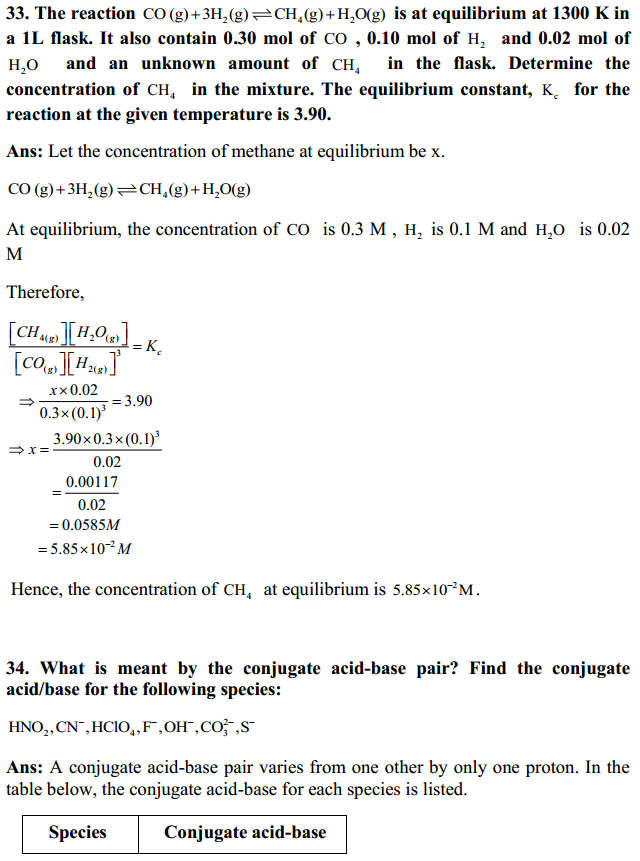

- इस वेद में दार्शनिक सूक्त भी हैं।

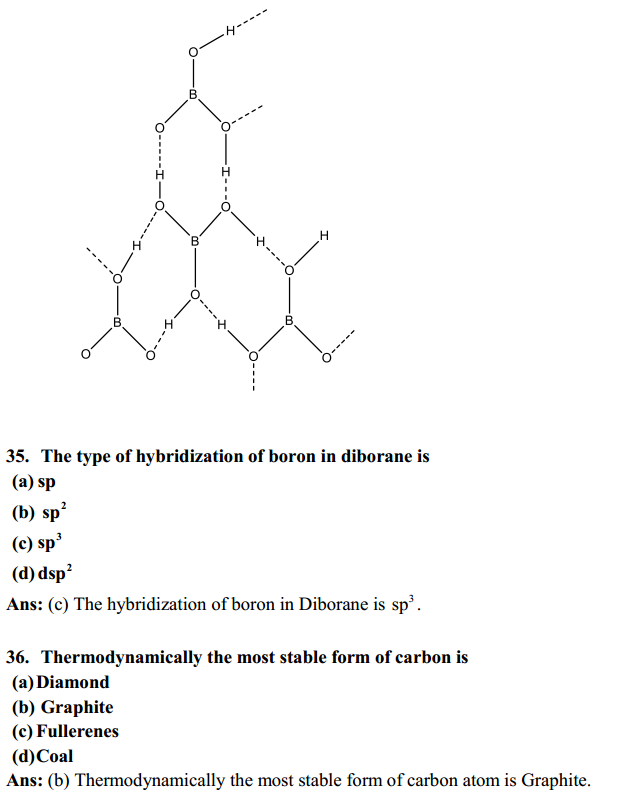

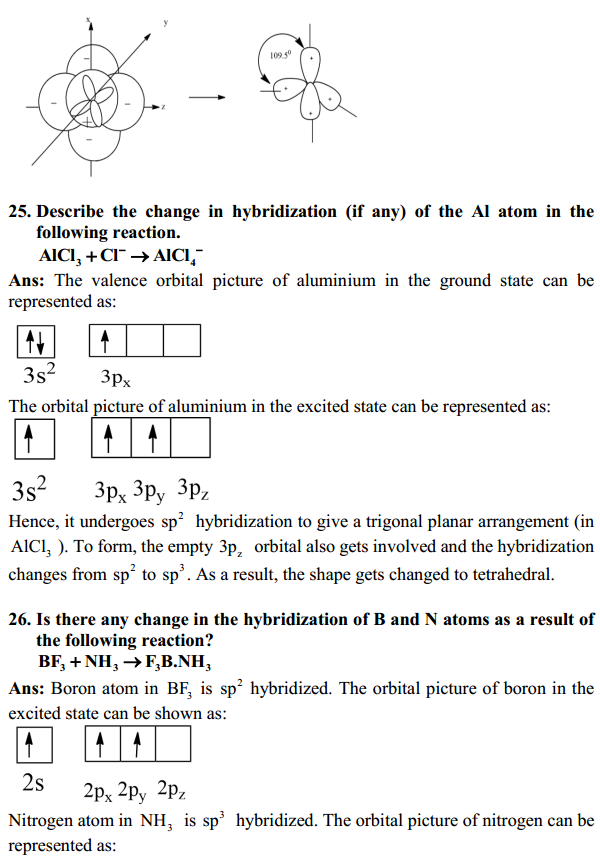

- इस वेद से लोक प्रचलित विश्वासों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है।

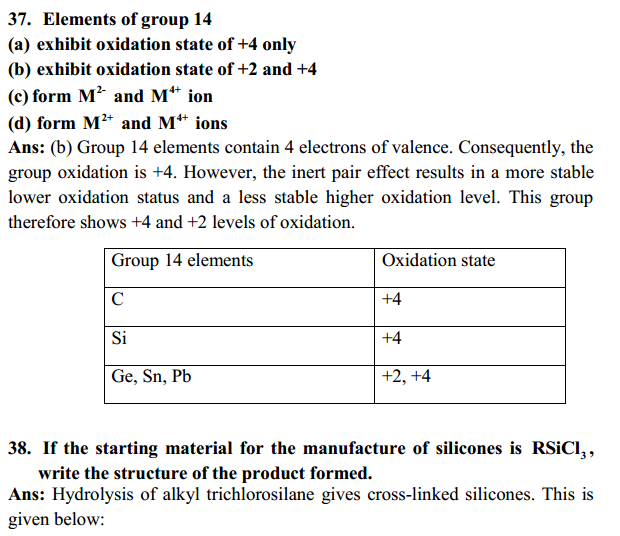

- इस वेद में राज्याभिषेक का वर्णन, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रार्थनाएँ आदि भी हैं।

- अभिचार-धर्म और मानव विज्ञान की दृष्टि से यह वेद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

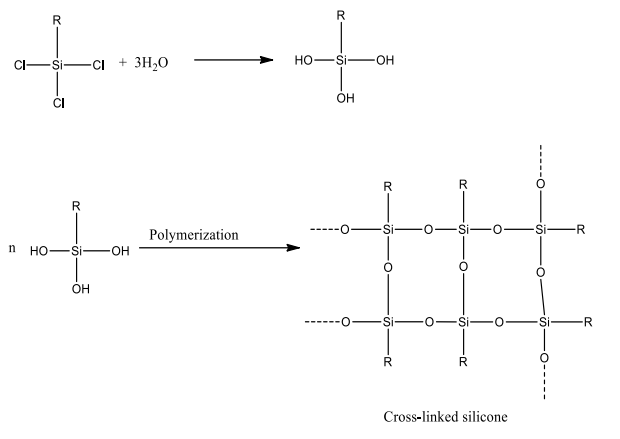

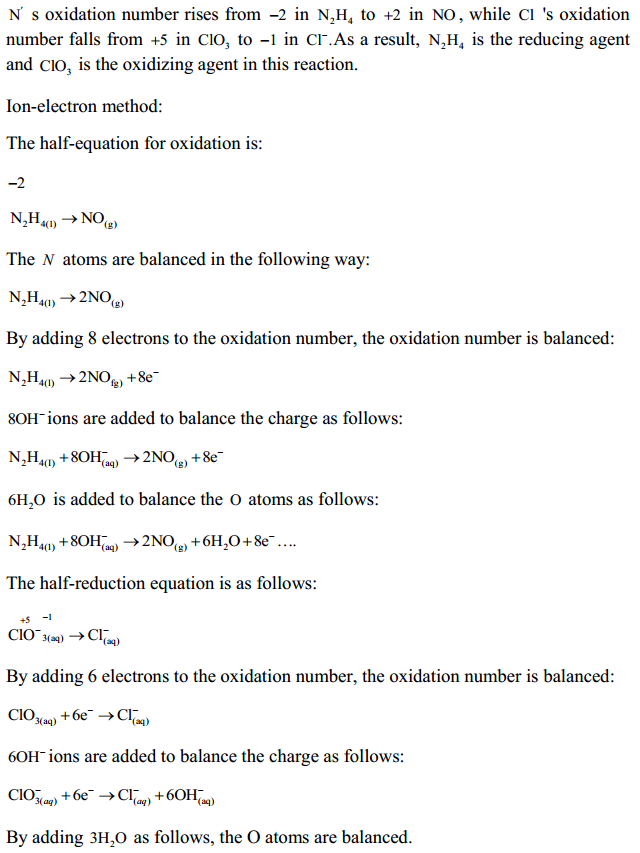

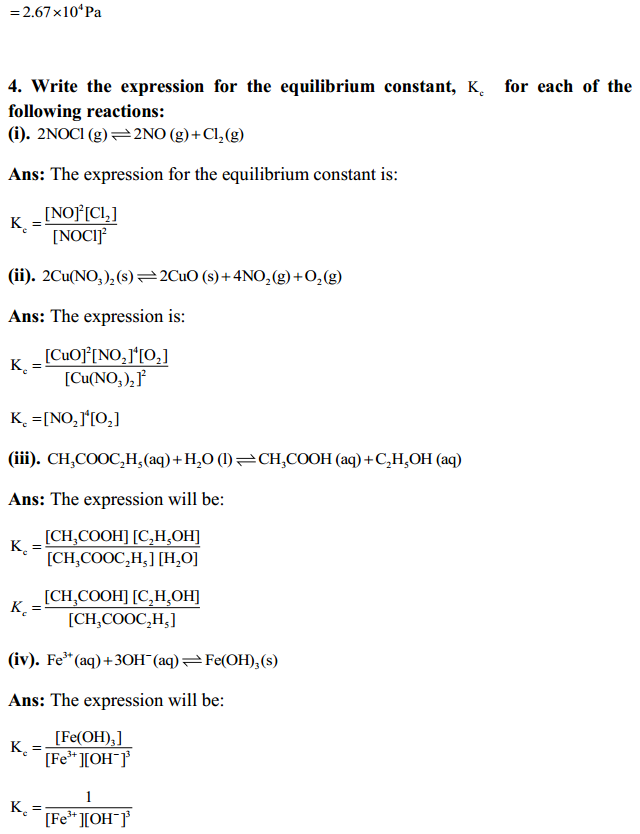

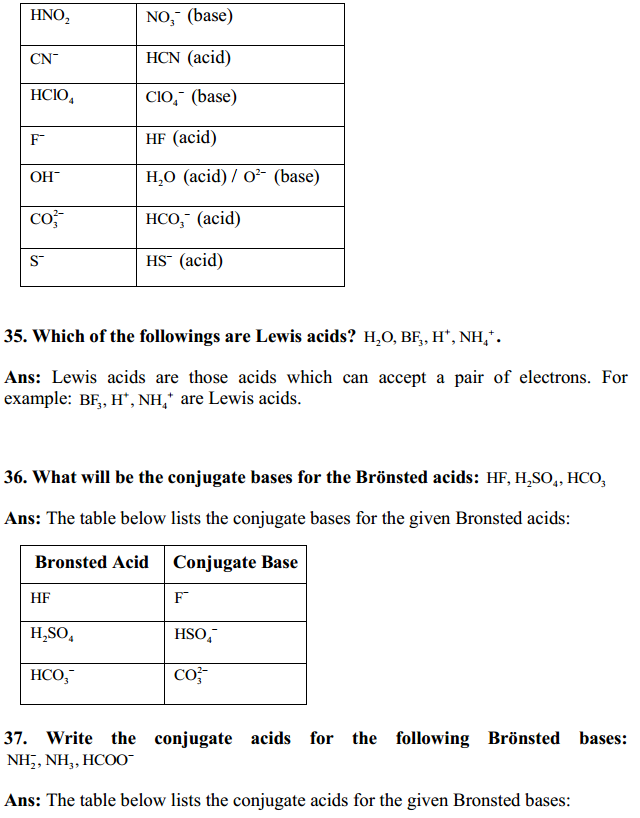

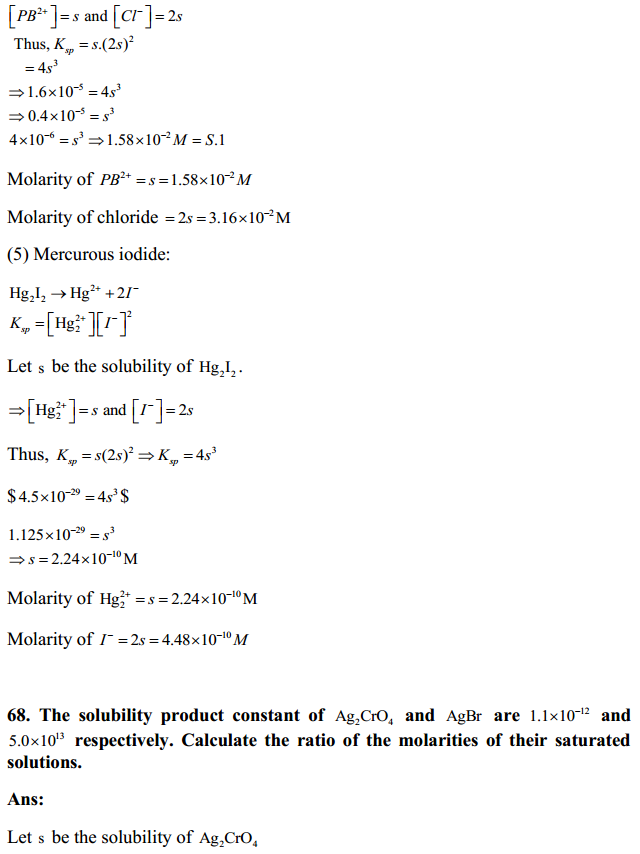

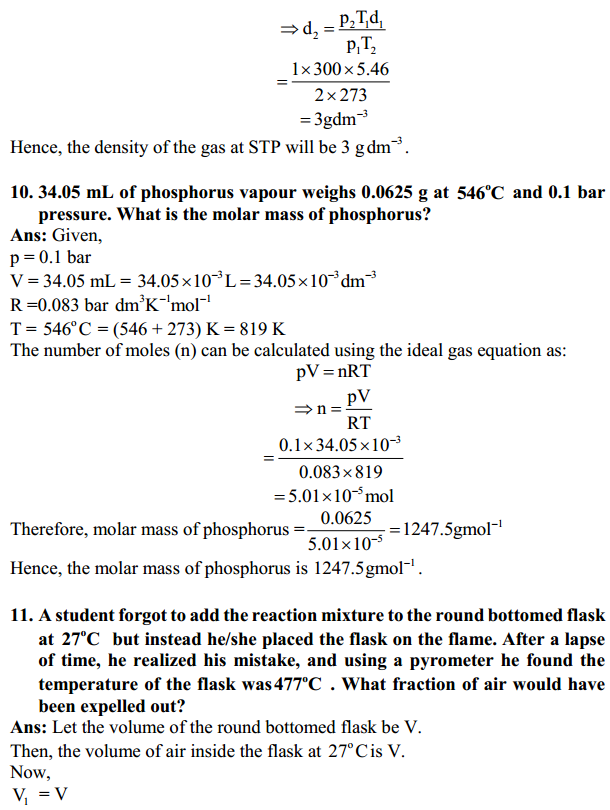

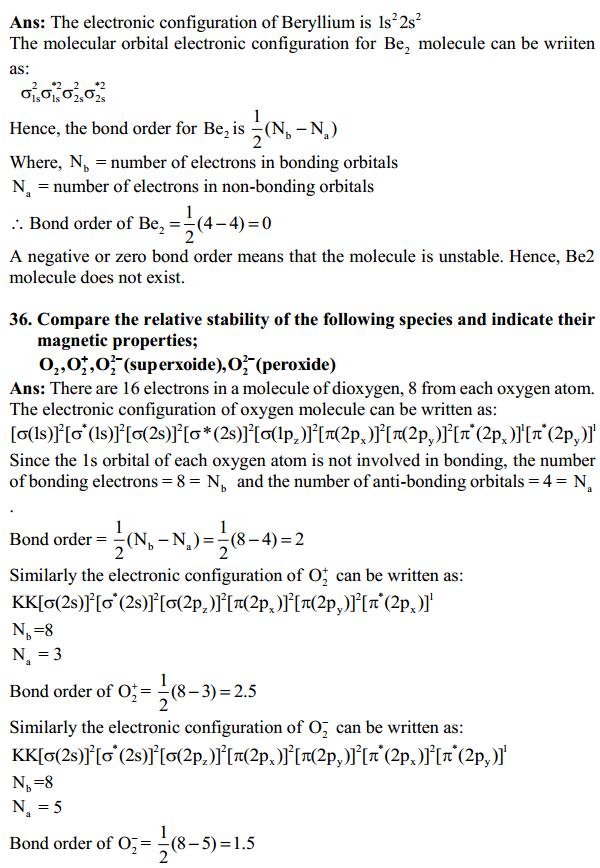

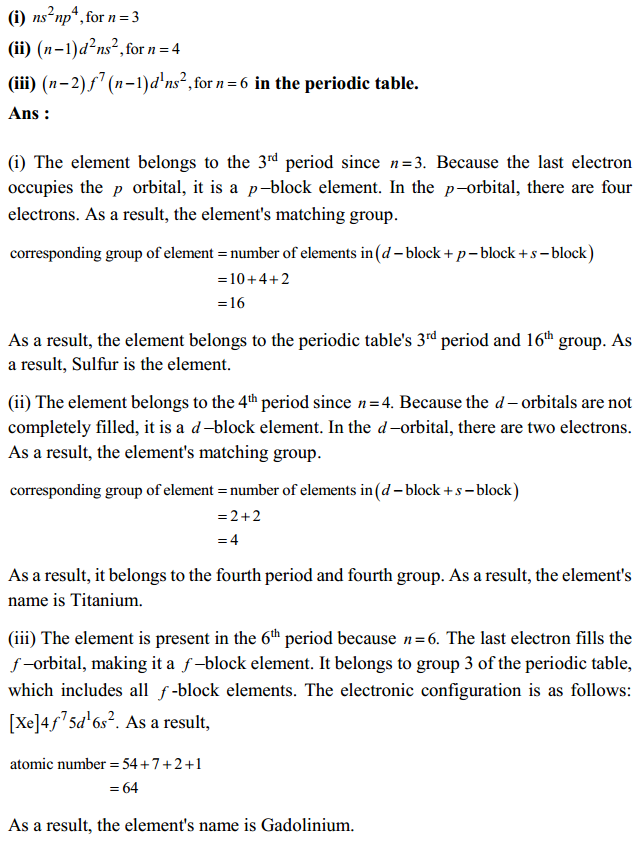

4. रामायण

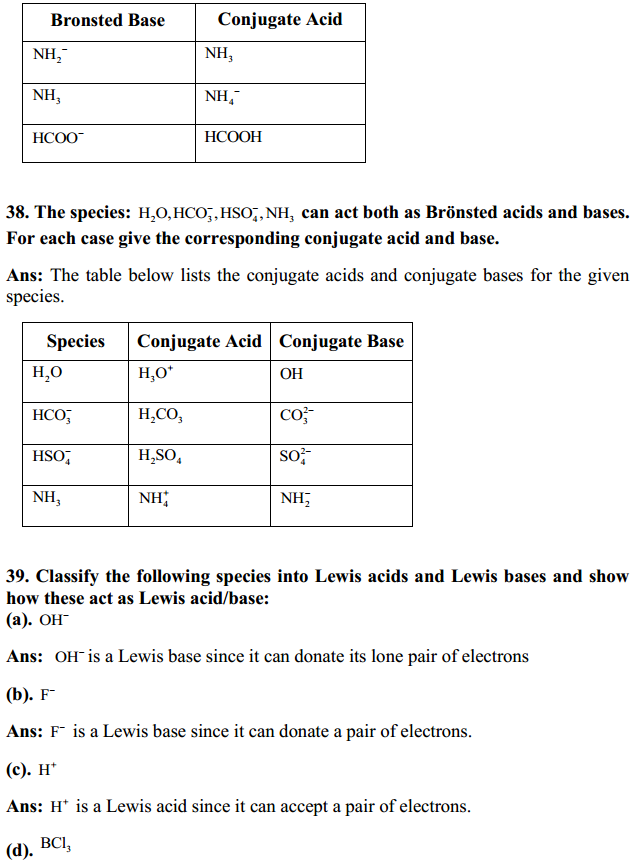

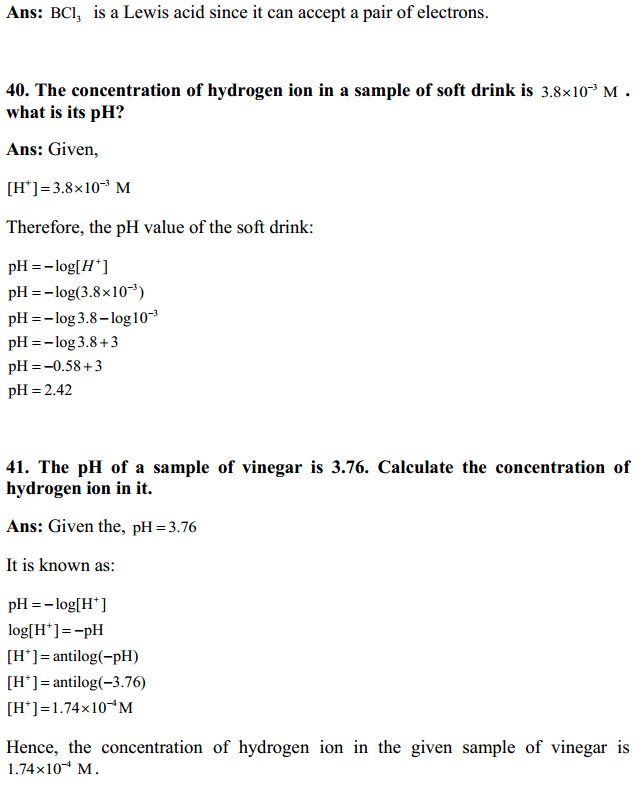

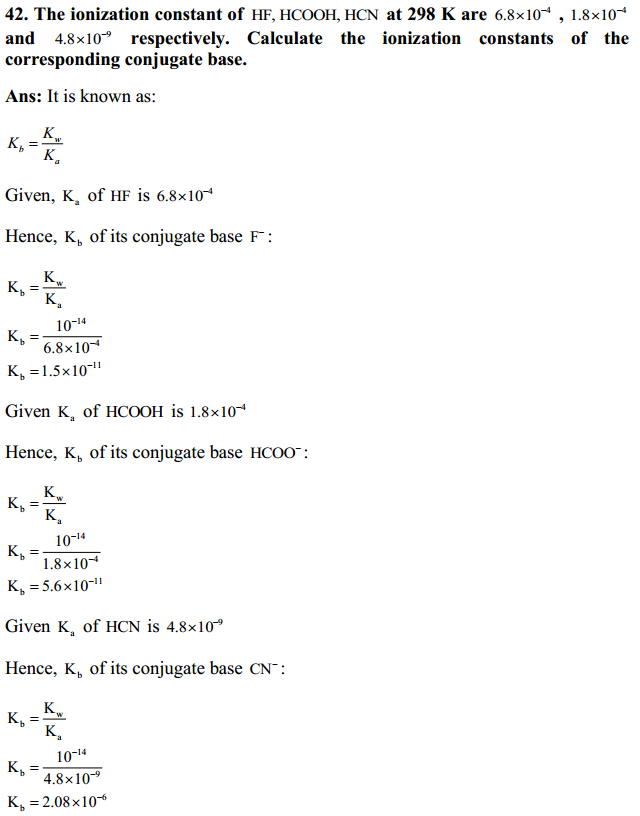

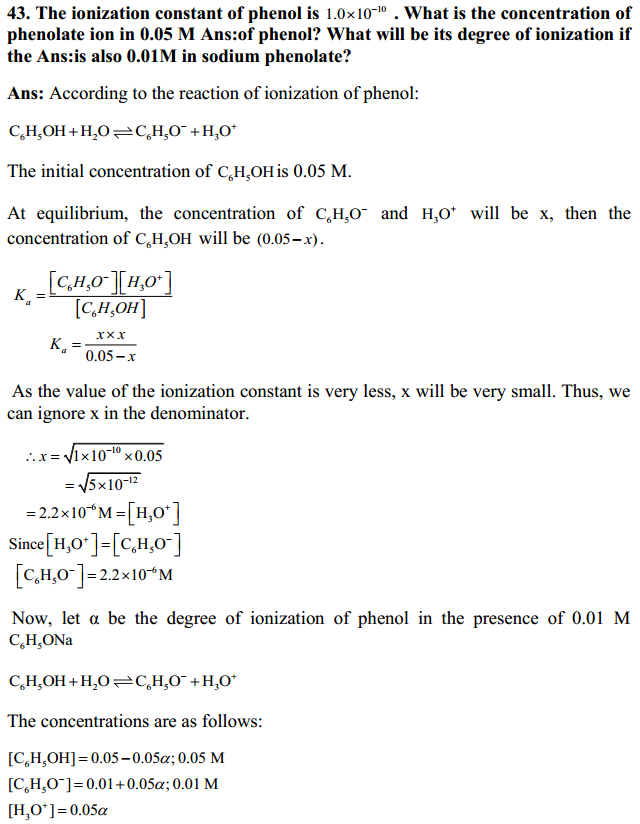

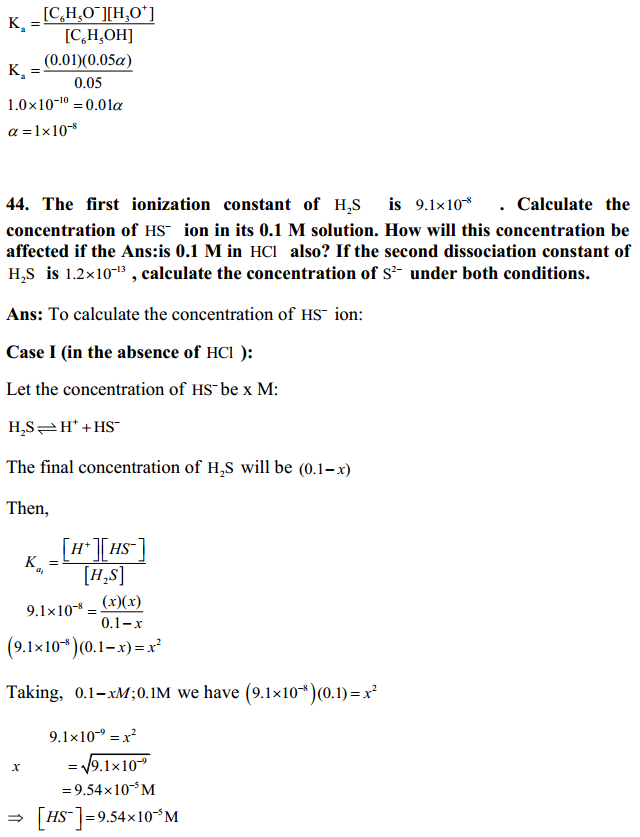

रामायण को भारतीय परम्परा में ‘आदिकाव्य’ और इसके प्रणेता वाल्मीकि मुनि को ‘आदिकवि’ माना जाता है। कथा प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के किनारे घूम रहे थे। एक व्याध के बाण से आहत वाल्मीकि ने क्रौञ्च पक्षी की भार्या का करुण-क्रन्दन सुना तो सहसा उनके मुख से काव्यधारा फूट पड़ी; यथा

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत् क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

तब उनका शोक, श्लोक बन गया। उसी समय ब्रह्मा प्रकट हुए और उनकी प्रेरणा से वाल्मीकि ने रामचरित का वर्णन करते हुए ‘रामायण’ की रचना कर डाली। रामायण संस्कृत भाषा का ही नहीं, विश्व भाषाओं का आदिकाव्य है। यह अन्य कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहीं से ललित साहित्य का आरम्भ होता है। इस ग्रन्थ में राम कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इसके सात काण्ड हैं जिन्हें बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 24 हजार श्लोक हैं। अतः इसे चतुर्विंशतिसाहस्री संहिता भी कहते हैं। यह ग्रन्थ अनुष्टुप् छन्द में लिखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने इस अमर काव्य को जन-जीवन से सम्बद्ध किया जो लोक मनोरंजन के साथ-साथ लोक-परलोक दोनों का साधक बना। यह काव्य भाव, भाषा छन्द और अलंकार आदि की दृष्टि से भी नवीनतम है। वास्तव में यह लौकिक काव्य-माला का प्रथम ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थ का महत्त्व न केवल धार्मिक और काव्यात्मक दृष्टि से ही, अपितु सामाजिक दृष्टि से भी है। यह हमारा राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसमें हमारी संस्कृति का सजीव चित्र एवं राष्ट्र का जीवन है। रामायण में हमारी सभ्यता का भी बहुत महत्त्वपूर्ण तथा सुन्दर चित्र मिलता है। माता-पिता और सन्तान, भाई-भाई, देवर-भाभी का आदर्श तथा स्त्री का पातिव्रत्य आदि का ऐसा अनुपम सम्बन्ध संसार के किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलता। भातृ-प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि

देशे-देशे कलत्राणि देशे-देशे च बान्धवाः।

तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥

रामायण में जैसी सरल, सरस, भावपूर्ण शैली, भाषा की गम्भीरता और छन्दों की रचना मिलती है, वैसी अन्य कवियों की रचनाओं में सुलभ नहीं है। रामायण एक उपजीव्य काव्य है। वाल्मीकि के पश्चात् होने वाले बहुत-से कवियों ने रामायण को आधार बनाकर अपनी-अपनी रचनाएँ संसार को भेंट की हैं। संक्षेप में, वाल्मीकि रामायण भारतीय राष्ट्र का जीवन और उसकी कविता है। इसमें लौकिक संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास का मूल विद्यमान है।

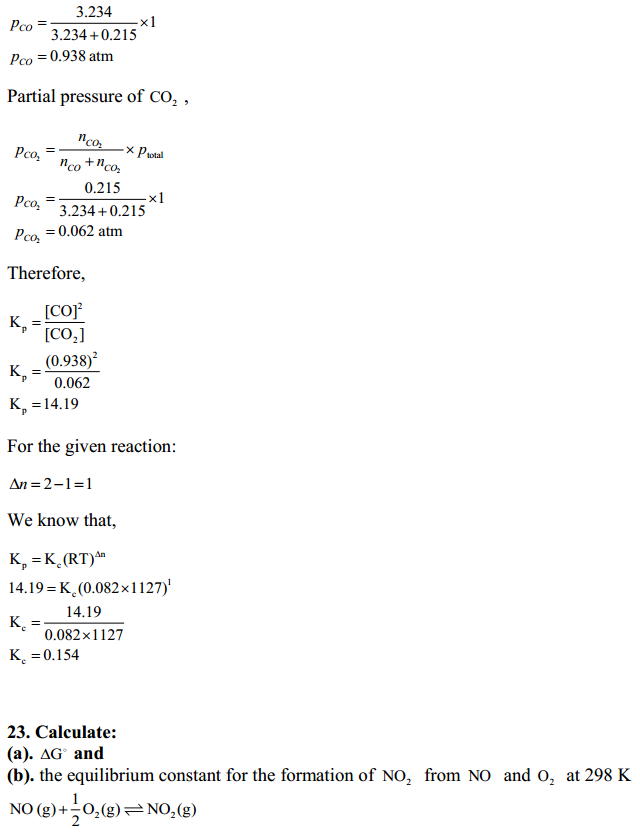

5. जातकमाला

जातक शब्द का अर्थ है-‘जन्म सम्बन्धी’ । इस आधार पर जन्म सम्बन्धी कथाओं के संग्रह को ‘जातकमाला’ कहते हैं। इस ग्रन्थ में भगवन बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाओं एवं उक्तियों का संग्रह किया गया है। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्त्व है। ये कथाएँ मूलतः पालिभाषा में लिखित हैं। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत हैं। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है। इसी से प्रेरणा लेकर ‘आर्यशर’ ने ‘जातकमाला’ ग्रन्थ की रचना की थी।

‘जातकमाला’ में जातक कथाओं के प्रारम्भ होने से पहले निदान कथा नाम की एक लम्बी भूमिका है। इस निदान कथा में सिद्धार्थ गौतम के जीवन-चरित्र के साथ उनके पूर्व के 24 बुद्धों के भी जीवन-चरित्र हैं। प्रत्येक जातक कथा चार भागों में विभक्त है-(i) वर्तमान कथा (ii) पूर्वजन्म की कथा (iii) गाथाओं की व्याख्या (iv) पूर्वजन्म की कथाओं के प्रधान पात्र । पुनः इनका तीन भागों में विभाजन किया गया है-(i) दूरे निदान (ii) अविदूरे निदान (iii) सन्ति के निदान। ‘दूरे निदान’ में बोधिसत्व के सुमेध तपस्वी के जन्म में भगवान् द्वीपङ्कर के समय में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के समय से लेकर शरीर छोड़कर स्वर्ग में उत्पन्न होने तक की कथा का वर्णन है।

‘अविदूरे निदान’ में महामाया के गर्भ से उत्पन्न होकर बुद्धत्व प्राप्त करने तक की कथा है और ‘सन्ति के निदान’ में उन स्थानों का वर्णन है जहाँ भगवान बुद्ध ने विहार करते समय कोई उपदेश या जातक कथा कही थी। यद्यपि जातकमाला का मुख्य उपदेश धर्मोपदेश है, जिसमें भारत की ई०पू० छठी शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति का पूर्व ज्ञान भी होता है। इसके साथ ही इसमें मनोरंजन की भी भरपूर सामग्री विद्यमान है।

शाश्वती (प्रथमो भागः)

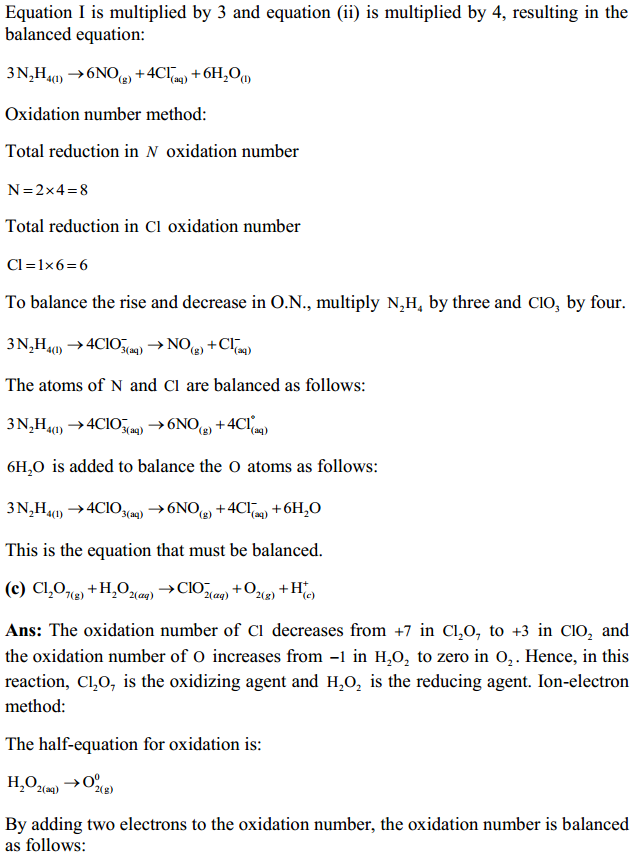

6. महाभारत

महाभारत केवल युद्ध का कथा-ग्रन्थ नहीं है, अपितु एक अद्वितीय संग्रह-ग्रन्थ है। वास्तव में, यह एक ज्ञान का विश्वकोष है, जिसमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक आदर्शों की अमूल्य निधि संचित है। स्वयं महाभारत में लिखा है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सब दर्शनों का सार, इतिहास और पञ्चम वेद है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है।

वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है, उसमें एक लाख श्लोक हैं, इसलिए इसे ‘शतसाहस्री संहिता’ नाम भी दिया गया है। इसके विकास की तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं-जय, भारत और महाभारत । इसके रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन भी मिलता है, क्योंकि ये अत्यन्त कृष्ण वर्ण के थे और गङ्गा के एक द्वीप पर इनका निवास था। इसका दूसरा रूप भारत के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत का वर्तमान रूप 320 ई. पू. से लेकर 50 ई. पू. के बीच में माना जाता है।

महाभारत में कौरवों और पाण्डवों के परस्पर संघर्ष की कथा का वर्णन बड़े विस्तार से 18 खण्डों में किया गया है। इन खण्डों को पर्व कहा गया है। इसके अतिरिक्त, महाभारत में अनेक शिक्षाप्रद तथा रोचक उपाख्यान भी हैं। महाभारत संसार के साहित्य में आकार की दृष्टि से तथा सुन्दरतम वीरकाव्य की दृष्टि से अद्वितीय ग्रन्थ है। महाभारत की भाषा शुद्ध और गौरवपूर्ण है। इसकी तीन विशेषताएँ हैं-सरलता, अर्थगौरव और उपयुक्तता। इस भाषा का प्रयोग कवि ने अनुष्टुप् छन्द के माध्यम से किया है।

अलंकारों के प्रयोग में महाभारत काल अलंकृत शैली के कवियों के समान प्रयत्नशील नहीं था। ‘महाभारत’ बाद में आने वाले कवियों के लिए आदर्श रूप रहा है। कथानक, भाषा और शैली तीनों ही दृष्टि से आने वाले कवियों ने इसका अनुकरण किया है। काव्य साहित्य के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, कला, समाजशास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव भारतीय जीवन पर दृष्टिगोचर होता है। महाभारत के सम्बन्ध में यह कथन आज भी प्रसिद्ध है

धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।

यदिहास्तितदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् ॥

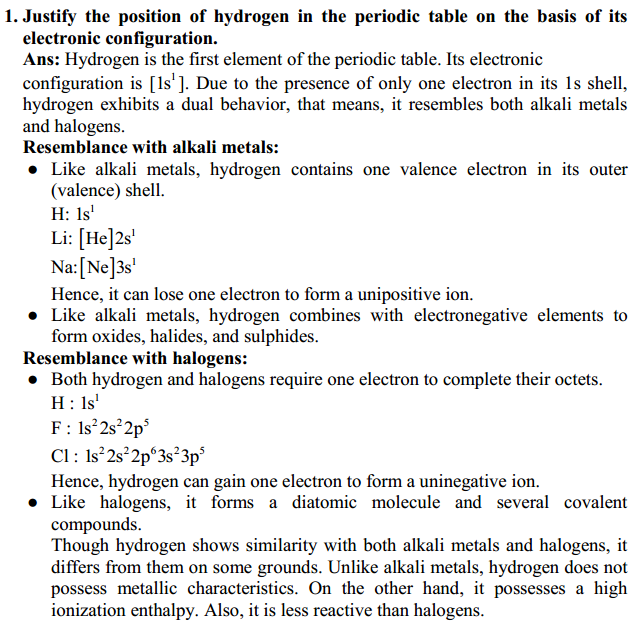

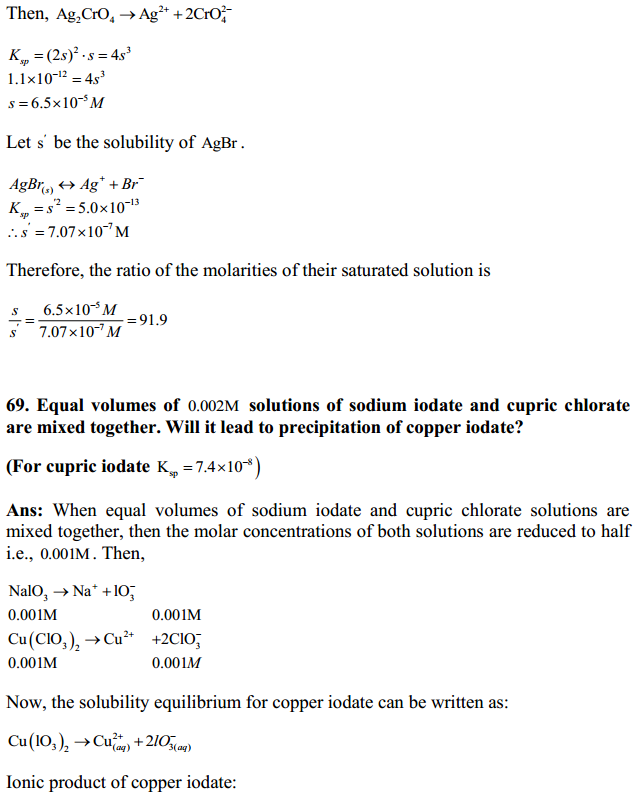

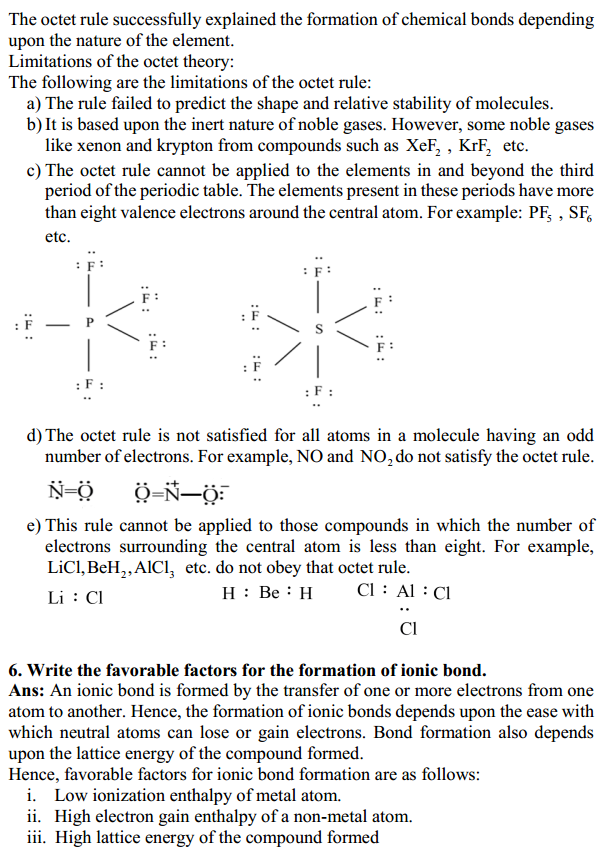

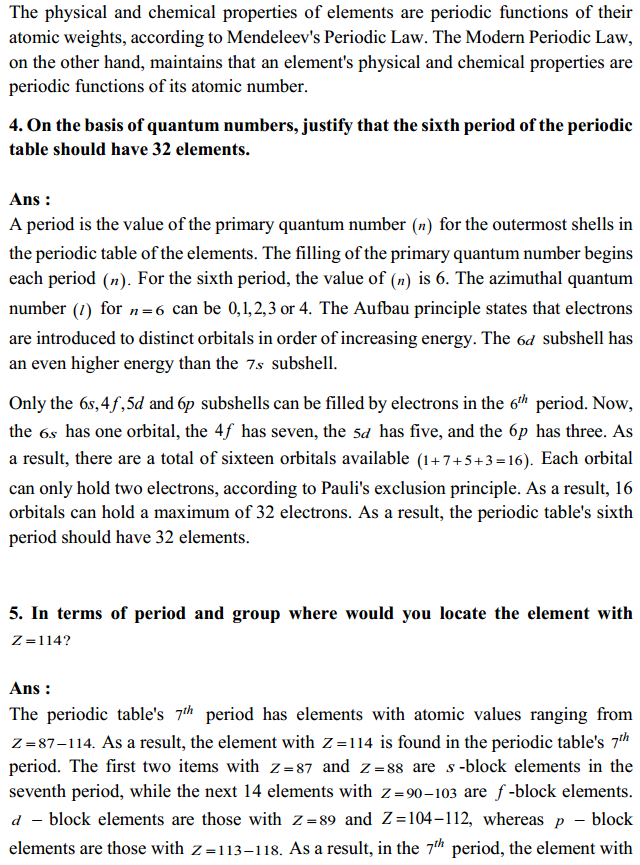

7. मृच्छकटिकम्

‘मृच्छकटिकम्’ महाकवि शूद्रक द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है। दशरूपकों में इसे प्रकरण की कोटि में रखा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कथा 10 अंकों में विभक्त है। इसकी कथा में सामाजिक यथार्थ एवं आदर्शवाद का सन्निवेश है। नाट्यशास्त्रीय नियमों का पालन करने वाले इस प्रकरण की कथा कवि की कल्पना पर आधारित है जिसमें मध्यमवर्गीय पात्र चारुदत्त तथा तत्कालीन प्रसिद्ध गणिका वसन्तसेना की प्रेमकथा का वर्णन किया गया है।

नाटककार ने इस प्रकरण में पात्रों का चयन प्रकरण के अनुकूल किया है। प्रकरण के पात्र नव-जीवन की लोक-भावना का सच्चा चित्रण करते हैं। इसका नायक चारुदत्त जन्म से ब्राह्मण तथा कर्म से वणिक है जो कि धीर तथा शान्त प्रकृति का है। इसकी नायिका वसन्तसेना है जोकि उस समय की प्रसिद्ध गणिका है। इन दोनों की प्रेमकथा में बाधा उत्पन्न करने वाला ‘शकार’ है, जोकि मूर्ख तथा दुष्ट स्वभाव वाला है।

साहित्य समाज का दर्पण है। यह तथ्य ‘मृच्छकटिकम’ के लिए पूर्ण चरितार्थ होता है। मृच्छकटिकम् अपने युग के समाज का चित्रण प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। इसमें प्रकृति चित्रण अत्यन्त सजीव है। नाटककार का प्रकृति के प्रति अनन्य अनुराग प्रकट होता है। इसके पञ्चम अंक में प्रकृति के मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। मृच्छकटिकम् में ‘शृङ्गार रस’ प्रधान है।

इसके अतिरिक्त अद्भुत, भयानक तथा हास्य आदि रसों का सुन्दर समायोजन किया गया है। इस प्रकरण की भाषा सरल एवं सुबोध है। इसके साथ ही प्राकृत भाषा का भी सुन्दर प्रयोग किया गया है। इसमें सात प्रकार की प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में ‘मृच्छकटिकम्’ एक श्रेष्ठ प्रकरण है।

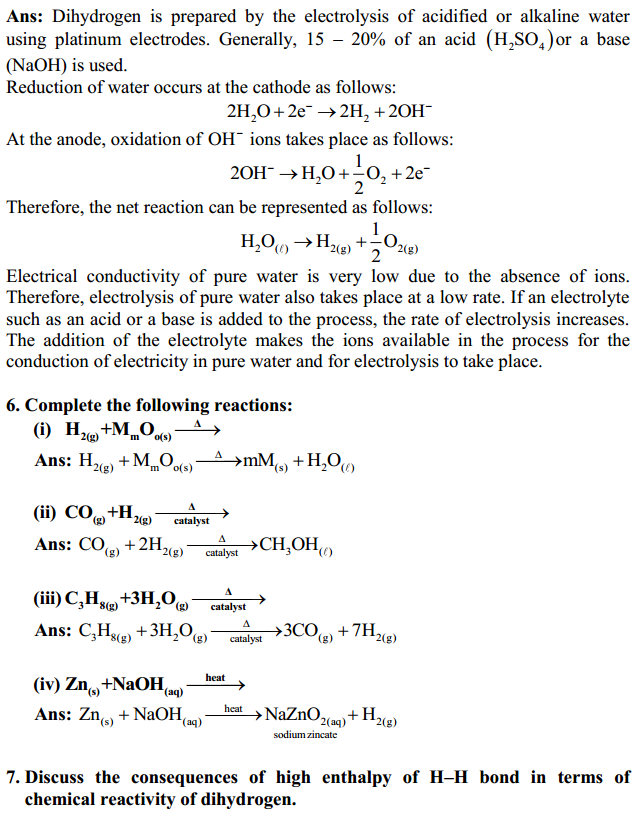

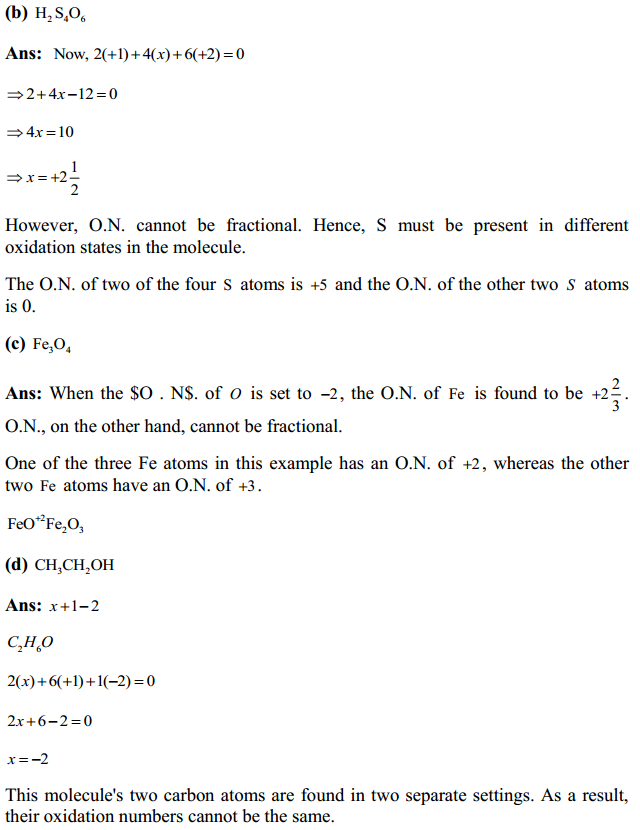

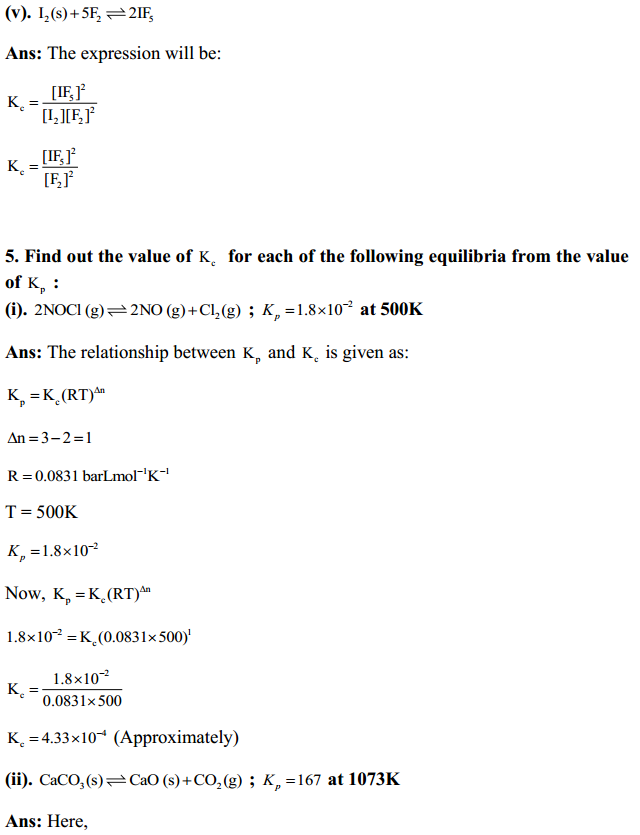

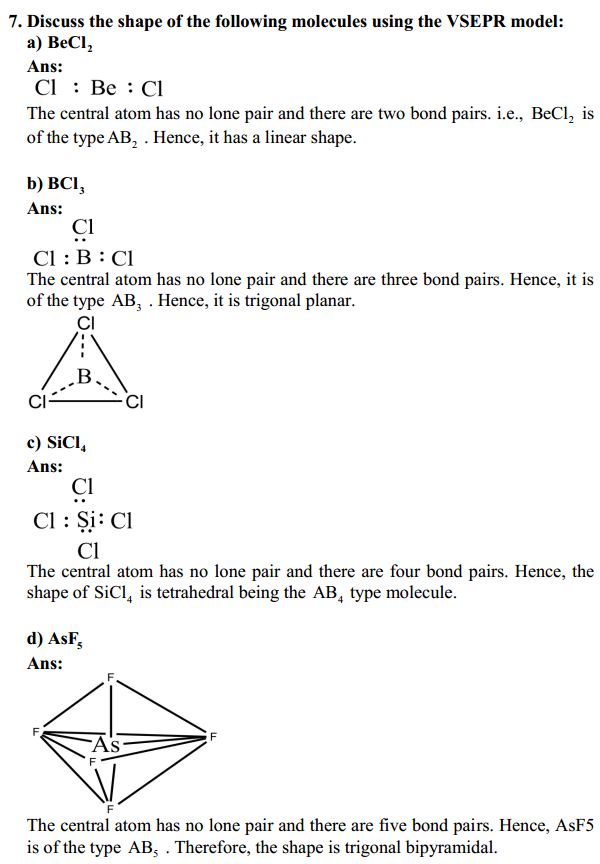

8. चरकसंहिता

‘चरकसंहिता’ भारतीय आयुर्वेद विज्ञान का मूल ग्रन्थ है। इसके रचयिता आचार्य चरक हैं। चरक संहिता के उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु ग्रन्थकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक आचार्य चरक हैं। इस ग्रन्थ में आयुर्वेद के सभी सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। जो सिद्धान्त इस ग्रन्थ में हैं, वे अन्यत्र कहीं नहीं हैं। यह ग्रन्थ आठ भागों में विभाजित है, जिसमें कुल 120 अध्याय हैं। ‘चरक संहिता’ के अध्ययन से पता चलता है कि इसके रचयिता आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र तथा औषधिशास्त्र आदि के विषय में अगाध शोध किया था।

मधुमेह, क्षयरोग, हृदयविकार आदि दुर्धर रोगों के निदान एवं औषधियों द्वारा इन रोगों के उपचार के विषय में अमूल्य ज्ञान के द्वार इन्होंने अखिल जगत के लिए खोल दिए। चरक संहिता में विभिन्न प्रकार की व्याधियों के लक्षण एवं उनके उपचार का वर्णन तो है ही इसके साथ ही स्थान-स्थान पर ज्ञान-विज्ञान, दर्शन एवं अर्थशास्त्र के विषय में भी महत्त्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग आहार ग्रहण करने के कारण ही होते हैं। नियमित एवं विधिपूर्वक आहार ग्रहण करने पर रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। आचार्य चरक ने इस ग्रन्थ में आहार ग्रहण करने की आठ विधियों का वर्णन किया है। ये विधियाँ-प्रकृति, संस्कार, संयोग, राशि (मात्रा), देश (हैबीटेट और कलाईमेट) काल, उपयोग के नियम तथा उपभोक्ता हैं।

आचार्य चरक कहते हैं कि उष्ण भोजन ही लें, स्निग्ध आहार ग्रहण करें। नियम एवं मात्रा में ही आहार ग्रहण करें। पूर्ण रूप से भोजन के पकने पर (भूख लगने पर) ही आहार लें। वीर्य विरुद्ध आहार न लें। सही उपकरणों में आहार लें। द्रुत गति से भोजन न करें। अधिक देरी तक भोजन न करें। आहार लेते हुए ज्यादा न बोलें और हँसते हुए आहार ग्रहण करें। अपनी आत्म रक्षा का विचार करके आहार ग्रहण करें। इस प्रकार चरकसंहिता आयुर्वेद शास्त्र का अमूल्य ग्रन्थ है।

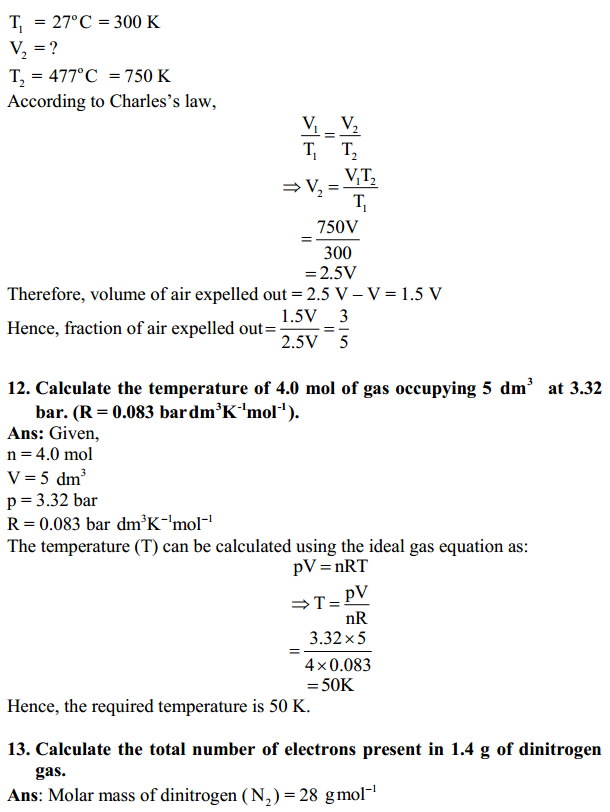

9. भवानी भारती

‘भवानी भारती’ भारतमाता के महान् क्रान्तिकारी एवं परम राष्ट्रभक्त सपूत महर्षि अरविन्द घोष द्वारा रचित एक खण्डकाव्य है। महर्षि अरविन्द पूरे विश्व में महान दार्शनिक, वेदों के व्याख्याता, महायोगी तथा परम राष्ट्रभक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि अरविन्द जीवन के प्रारम्भिक चरण में सशस्त्र क्रान्ति के समर्थक रहे।

इसी के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस का अपराधी मानकर 1906 ई० में अलीपुर कारागार में बन्दी बना दिया। कारागार की इसी अवधि में इन्होंने एक रात स्वप्न में बन्दिनी भारतमाता का दर्शन किया। उस दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने ओजस्वी तथा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत शतक काव्य की रचना की। यह ‘शतक काव्य’ ही ‘भवानी-भारती’ के नाम से विख्यात हुआ।

इस ग्रन्थ में कवि ने वर्णित किया है कि भारतमाता परतन्त्रता एवं अज्ञान रूपी अन्धकार के बन्धनों में जकड़ी हुई है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए वह (भारतमाता) अपनी सन्तानों को उनके स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराती है। इसके साथ ही उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपनी निद्रा एवं आलस्य का त्याग करें तथा अपने पराक्रम से राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त कराएँ। सम्पूर्ण भारतवर्ष की एकता का परिचय देते हुए प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि

“भो भो अवन्त्यो मगधाश्च बङ्गा

अङ्गा कलिङ्गाः कुरुसिन्धवश्च ।

भो दाक्षिणात्याः शृणुतान्ध्रचोलाः

शृण्वन्तु ये पञ्चनदेषु शूराः ॥

” कवि की शैली अलंकारयुक्त, माधुर्य, प्रसादगुण सम्पन्न, सरल, सरस एवं प्रवाहमयी है।

10. पुरुष-परीक्षा

‘पुरुष-परीक्षा’ मैथिली, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रन्थ है। विद्यापति चतुर्दश शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें ‘मैथिल कोकिल’ की उपाधि से विभूषित किया गया है। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक विषयों पर आधारित 12 ग्रन्थों की रचना की है। उन 12 ग्रन्थों में से ‘पुरुष-परीक्षा’ एक प्रसिद्ध कथा ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थ में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि सच्चे पुरुष की परख किस प्रकार की जा सकती है? दयालु पुरुष के गुणों की चर्चा के प्रसंग में वासुकि नामक मुनि पारावार नामक राजा को अनेक कथाएँ सुनाते हैं। इस ग्रन्थ में बताया गया है कि सत्य, अहिंसा आदि सद्गुण ही सदाचार के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। दया, सदाचार, अहिंसा आदि गुण सज्जनों के द्वारा ही विकसित किए जा सकते हैं। इस लोक तथा परलोक में दया सदृश अन्य कोई. गुण नहीं है। अतः कहा गया है कि

“दयालुः पुरुष श्रेष्ठः सर्वजन्तूपकारकः।

तस्य कीर्तनमात्रेण कल्याणमुपपद्यते ॥

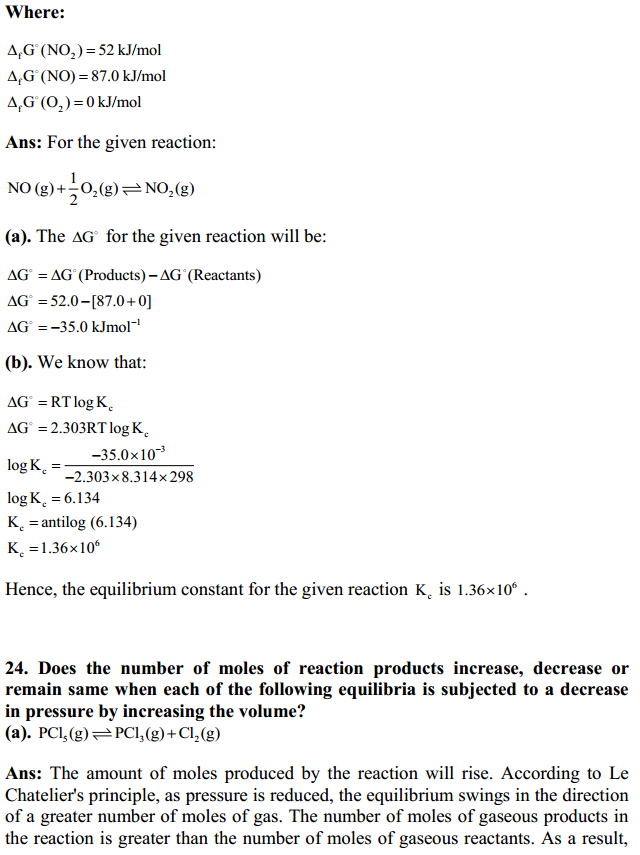

” इस कथा ग्रन्थ की भाषा प्रसादगुण सम्पन्न, सरल, सरस एवं विषयानुकूल है। ‘तदेव गगनं सैव धरा’ आधुनिक संस्कृत साहित्य के कवियों में प्रशंसनीय कवि प्रो० श्रीनिवासरथ द्वारा रचित कविता-संग्रह है। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में संस्कृत विभाग के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष रहे। श्रीनिवास 40 वर्षों से संस्कृत : गीत लिखते आ रहे हैं। उन्हीं गीतों की कड़ी में “तदेव गगनं सैव धरा” नामक कविता-संग्रह है।

इसका प्रकाशन सन् 1995 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इस कविता संग्रह में कवि ने भारतीय संस्कृति, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, मानवीय मूल्य तथा परोपकारी दृष्टिकोण का वर्णन किया है। इसके साथ ही कवि ने पाठक वर्ग को यान्त्रिकता और कृत्रिमता के प्रति बढ़ते हुए मोह से सचेत किया है। कवि अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहता है कि

“विज्ञाननौका समानीयते ।

ज्ञानगङ्गा विलुप्तेति नालोक्यते ॥”

कविता-संग्रह का निहित भाव यह है कि समाज को जीवन-मूल्यों को भुलाकर नई भौतिक तकनीकी से अभिभूत नहीं होना चाहिए। इस कविता-संग्रह की गीतात्मक शैली पाठकों के मन को आकर्षित करती है। कविताओं की भाषा सरल एवं सरस प्रसादगुण सम्पन्न है।

12. रूपरुद्रीयम्

‘रूपरुद्रीयम्’ आधुनिककाल के प्रतिष्ठित संस्कृत साहित्यकार अभिराज राजेन्द्र मिश्र द्वारा रचित एकांकी-संग्रह है। आधुनिक संस्कृत साहित्य के कवियों एवं लेखकों में अभिराज राजेन्द्र मिश्र का प्रमुख स्थान है। संस्कृत साहित्य के प्रति की गई सेवाओं के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा राष्ट्रपति के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है।

‘रूपरुद्रीयम्’ एक एकांकी-संग्रह है। इस एकांकी-संग्रह के माध्यम से लेखक ने समाज के निम्न वर्ग के प्रति होने वाले अन्याय, शोषण तथा अत्याचार का यथार्थ चित्रण किया है। इस एकांकी-संग्रह के ‘कन्थामाणिक्यम्’ नामक पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि गुणवान् व्यक्ति किसी भी जाति, समुदाय अथवा वर्ग में पैदा होकर अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकता है।

जैसा कि गरीबों की बस्ती में पैदा होने वाले सोमधर के सद्व्यवहार को देखकर समाज के प्रतिष्ठित वकील भवानीदत्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसकी शिक्षा का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इस एकांकी-संग्रह की भाषा-शैली सरस, स्वाभाविक एवं प्रसंगानुकूल है। यत्र-तत्र आलंकारिक शब्दावली का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। भाषा में माधुर्य तथा प्रवाह सर्वत्र विद्यमान हैं।

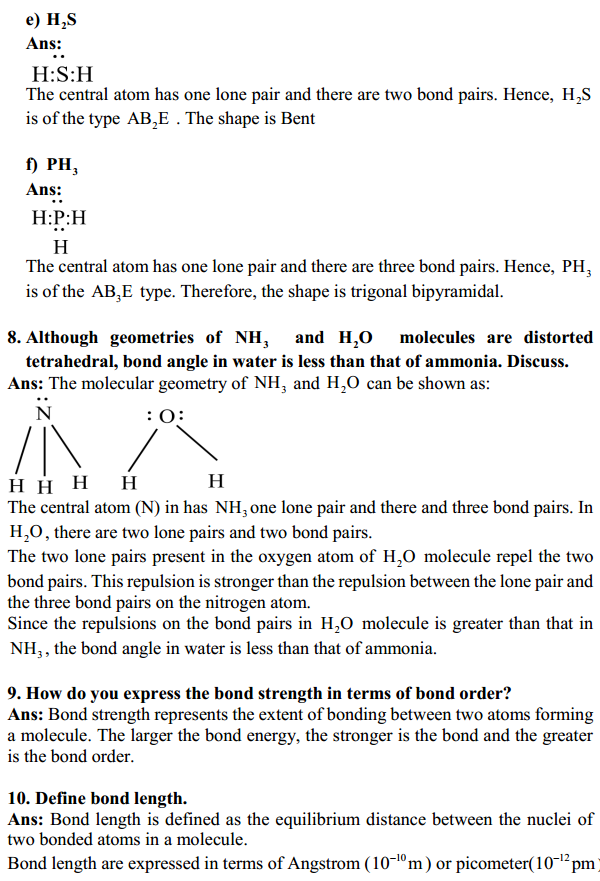

13. गीताञ्जलि

‘गीताञ्जलि’ विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित विश्वप्रसिद्ध ग्रन्थ है। टैगोर भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगद्रष्टा महापुरुष थे। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। उन्हीं गीतों की कड़ी में ‘गीताञ्जलि’ एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। ‘गीताञ्जलि’ गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है-गीतों का उपहार (भेंट)।

यह अंग्रेज़ी में लिखी 103 कविताओं का संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1913 में किया गया था। टैगोर जी को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीताञ्जलि पश्चिमी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। इसके साथ ही इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उसी कड़ी में इसका संस्कृत भाषा में भी अनुवाद किया गया है। इसके अनुवादक कोल० व्यासराय शास्त्री हैं। इस ग्रन्थ में दर्शाया गया है कि ईश्वर की वास्तविक सत्ता किसानों, मजदूरों तथा गरीबों में है। इन्हीं के बीच में परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। कवि ने कहा है कि

“ईशस्तिष्ठति वर्षातपयो

स्ताभ्यां साधु मलिनवपुः।

दूरे क्षिप तव शुद्धां शाटी

मेहि स इव पांसुरभूमिम् ॥”

अनुवादित ग्रन्थ की भाषा-शैली माधुर्य एवं प्रसादगुण सम्पन्न, सरस तथा प्रवाहमयी है।

14. सत्यशोधनम्

‘सत्यशोधनम्’ गुजराती भाषा में लिखित गाँधी जी की आत्मकथा पर आधारित एक अनूदित ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का अनुवाद पण्डित होसकेरे नागप्प शास्त्री जी ने किया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 36 वर्ष की आयु में अपने संस्मरणों को एकत्रित कर अपनी आत्मकथा मातृभाषा गुजराती में लिखी। इसके अनन्तर विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। स्वयं गाँधी जी ने श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से इसका परिशोधन किया।

गाँधी जी के अनुसार उनकी आत्मकथा आत्मपरीक्षण के रूप में है। इस ग्रन्थ के माध्यम से शास्त्री जी ने बताया है कि बचपन में गाँधी जी किस प्रकार श्रवण कुमार की मातृ-पितृ भक्ति एवं सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा से अभिभूत हुए। इस ग्रन्थ के अनुवाद का प्रमुख उद्देश्य गांधी जी के जीवन-दर्शन एवं उनके सिद्धान्तों से पाठकों को परिचित करवाना है। इस ग्रन्थ की भाषा-शैली सरस, सरल एवं मुहावरेदार है। वस्तु-विन्यास प्रसंग के अनुरूप है। वाक्य छोटे-छोटे हैं। समासों का प्रयोग सामान्यतः नहीं के बराबर है। भाषा में कहीं भी दुरूहता नहीं है।

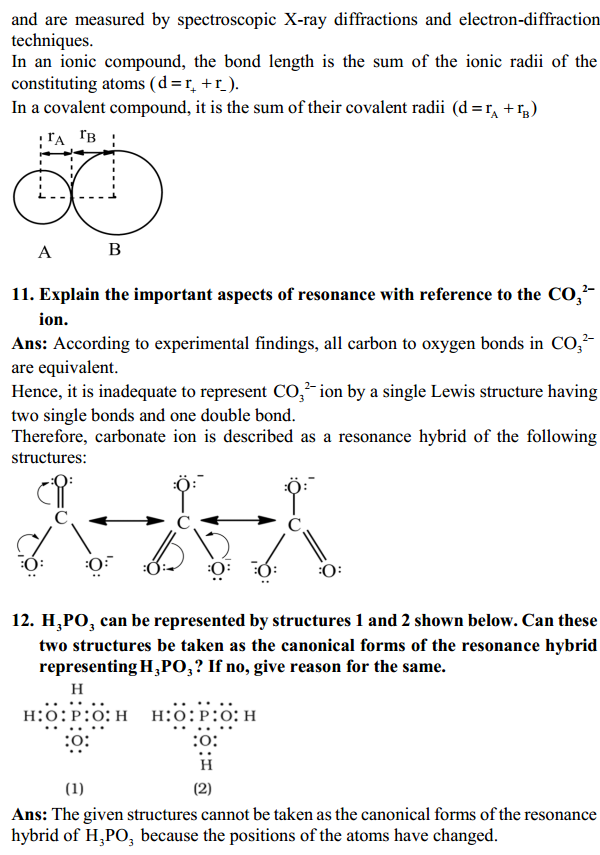

15. श्रीमद्भगवद्गीता

‘श्रीमद्भगवद्गीता’ महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का एक उपपर्व है। इसलिए यह व्यास जी की रचना है। यह गीता महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान् श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से अर्जुन को लक्ष्य करके प्रकट हुई, इसीलिए इसका नाम ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ है। श्रीमद्भगवद्गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह ग्रन्थ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। भगवद्गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान् की वाणी होने से ये मन्त्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता एक बहुत ही अलौकिक एवं विचित्र ग्रन्थ है। इसमें 18 अध्याय तथा कुल सात सौ श्लोक हैं। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। भगवद्गीता का उपदेश अलौकिक है। इस गम्भीर ग्रन्थ पर कितना ही विचार किया जाए, तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। गीता एक शान्ति देने वाला ग्रन्थ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शान्तिदायक भाव स्फुटित होते हैं। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म-प्राप्ति से वंचित न रहे। गीता में प्रमुख रूप से ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा भक्तियोग का प्रतिपादन किया गया है। कर्मयोग को स्पष्ट करते हए कहा गया है कि

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता का अर्थ बहुत ही गम्भीर है। इसका पठन-पाठन, मनन-चिन्तन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए-नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन-बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं।

16. तर्कसंग्रह

‘तर्कसंग्रह’ एक दार्शनिक ग्रन्थ है, जिसकी रचना अन्नभट्ट ने 17वीं शताब्दी में की थी। ‘तर्कसंग्रह’ को न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला ग्रन्थ माना गया है। क्योंकि इस ग्रन्थ का अध्ययन करने से न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों के मूल सिद्धान्तों का ज्ञान मिल जाता है। इस ग्रन्थ की रचना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार ने प्रारम्भ में ही कहा है कि “बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः”। अर्थात् बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए तर्कसंग्रह की रचना कर रहा हूँ।

‘तर्कसंग्रह’ में दो शब्द हैं-तर्क तथा संग्रह । यहाँ पर ‘तर्क’ शब्द का अर्थ है द्रव्यादि सात पदार्थ, संग्रह शब्द संक्षेप के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। वस्तुतः संग्रह के अन्तर्गत उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा आते हैं। इनमें से उद्देश्य का अर्थ ‘परिगण’ है। किसी भी पदार्थ के असाधारण धर्म को ‘लक्षण’ कहा गया है। जिस पदार्थ का लक्षण किया जा रहा है वह उस पर ठीक-ठीक बैठता है अथवा नहीं, इस प्रकार का विचार करना ‘परीक्षा’ है।

इस प्रकार तर्क संग्रह द्रव्य, गुण, कर्म आदि सप्त पदार्थों के परिगणन के साथ-साथ उनके लक्षण तथा उन लक्षणों की परीक्षा को संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ है। ‘तर्कसंग्रह’ में प्रतिपादित विषयों के अर्थ को अति संक्षिप्त तथा स्पष्ट करने के लिए इसी ग्रन्थ पर आधारित ‘दीपिका’ नामक ग्रन्थ की रचना की गई है।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()