HBSE 10th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 10 नेताजी का चश्मा

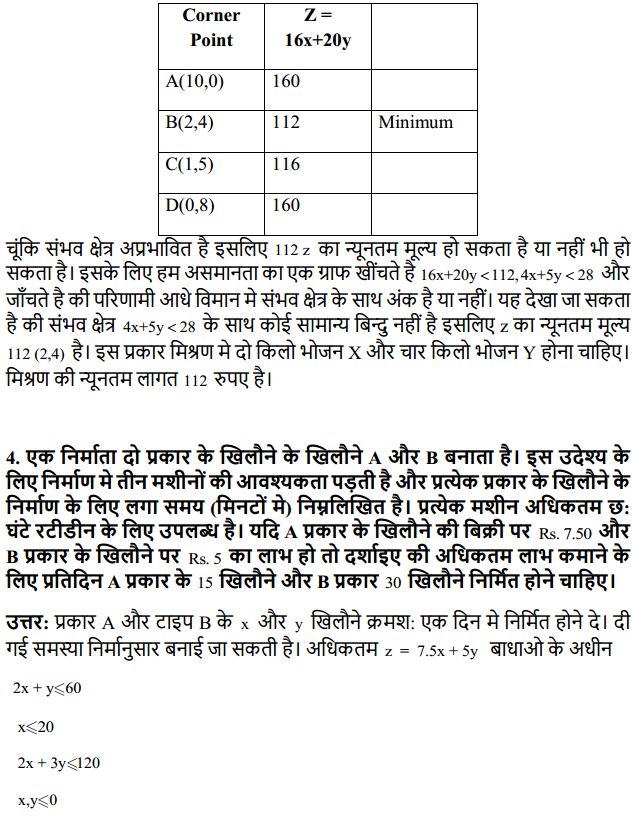

Haryana State Board HBSE 10th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 10 नेताजी का चश्मा Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 10 नेताजी का चश्मा

HBSE 10th Class Hindi नेताजी का चश्मा Textbook Questions and Answers

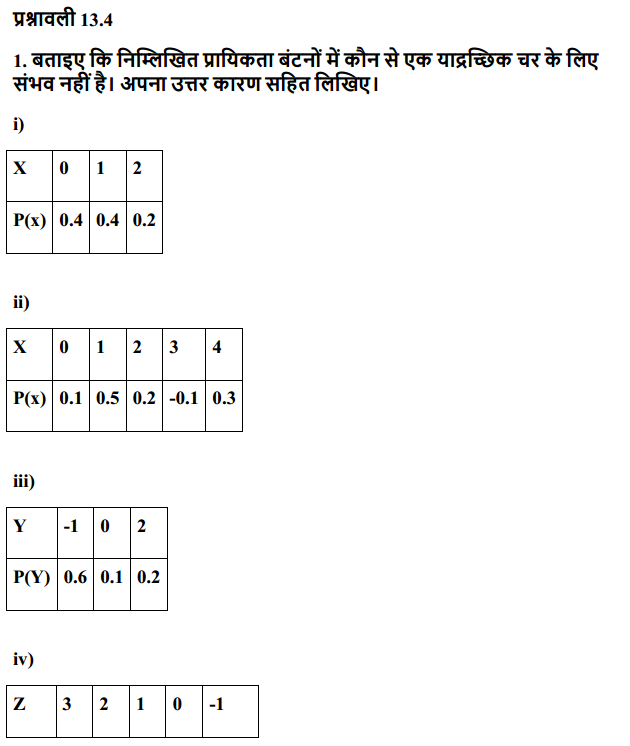

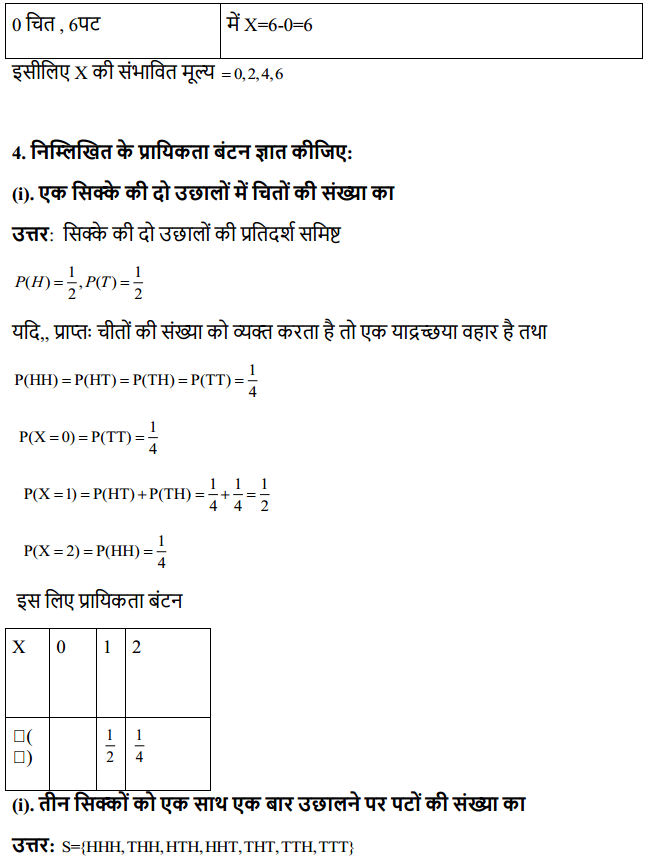

नेताजी का चश्मा गद्यांश HBSE 10th Class प्रश्न 1.

सेनानी न होते हुए भी चश्मेवाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे?

उत्तर-

निश्चय ही चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह भले ही गरीब एवं अपाहिज था, किंतु उसके मन में देशभक्ति की असीम भावना थी। वह देशभक्त सुभाषचंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुःखी हो उठा था। इसलिए उसने सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगा दिया था। उसकी इस देशभक्ति की भावना को देखकर ही उसे सुभाषचंद्र बोस का साथी होने का तथा उनकी सेना का कैप्टन होने का सम्मान दिया था। भले ही उसका यह नाम लोगों ने व्यंग्य में रखा हो। किंतु वास्तविकता यह थी कि वह इस नाम के योग्य भी था।

Netaji Ka Chashma Gadyansh HBSE 10th Class प्रश्न 2.

हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा

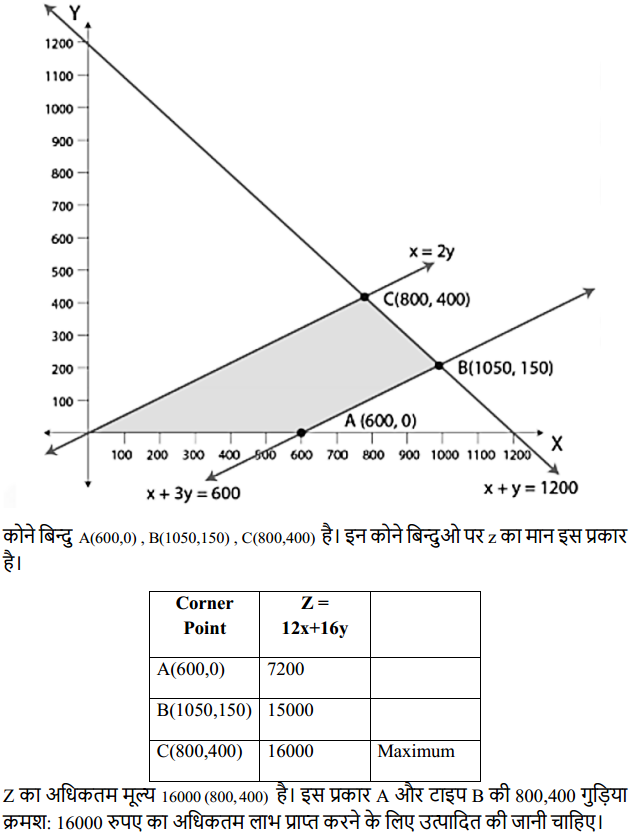

(क) हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे?

(ख) मूर्ति पर सरकडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है?

(ग) हालदार साहब इतनी-सी बात पर भावुक क्यों हो उठे?

उत्तर-

(क) हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि वे चौराहे पर लगी नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे। जब से कैप्टन की मृत्यु हुई थी, तब से किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था। इसीलिए जब हालदार साहब कस्बे से गुज़रने लगे तो उन्होंने ड्राइवर से चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था।

(ख) हालदार साहब जब चौराहे से गुज़रे तो नेताजी की मूर्ति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब के मन में यह आशा जगी कि आज के बच्चे ही कल को देश के निर्माण में सहायक होंगे और अब उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखनी पड़ेगी।

(ग) कैप्टन की मृत्यु के पश्चात् उन्हें ऐसा लगा था कि अब नेताजी की आँखों पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा। किंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति की आँखों पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा देखा तो वे भावुक हो उठे कि देश में अभी भी देशभक्ति जीवित है, मरी नहीं। सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं का आदर करने वाले लोग देश में अभी भी हैं।

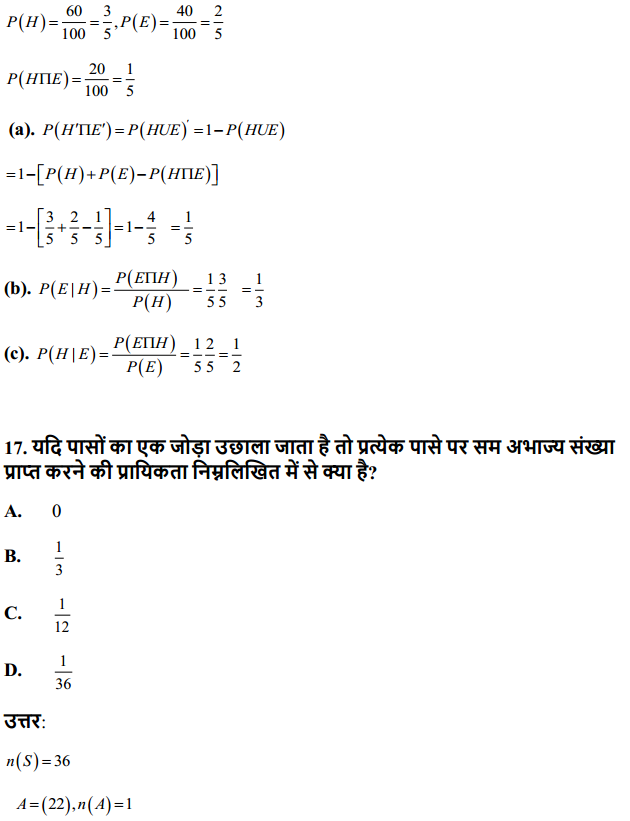

![]()

Netaji Ka Chashma Summary HBSE 10th Class प्रश्न 3.

आशय स्पष्ट कीजिए-

“बार-बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर-गृहस्थी-जवानी-जिंदगी सब कुछ होम देनेवालों पर भी हँसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूँढ़ती है।”

उत्तर-

इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने देश के भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस कौम व देश के लोग अपने महान देशभक्तों के त्याग का आदर करने की अपेक्षा उसकी हँसी उड़ाते हों तथा अपना स्वार्थ पूरा करने के अवसर की ताक में रहते हों, उस देश का क्या होगा। ऐसे देश की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी।

Netaji Ka Chashma Class 10 Solutions HBSE प्रश्न 4.

पानवाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर-

पानवाला सदा पान चबाता रहता था। वह स्वयं भी चलती-फिरती पान की दुकान-सा प्रतीत होता था क्योंकि उसके मुँह में सदा ही पान ह्सा रहता था। वह पान के कारण कुछ बोल नहीं सकता था। यदि कोई उससे बात करता तो बोलने से पहले उसे दो-बार तो थूकना पड़ता था। उसकी बढ़ी हुई तोंद घड़े के समान लगती थी। वह जब हँसता था तो उसकी तोंद बराबर हिलती रहती थी। वह रसिक स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसकी बातों में व्यंग्य रहता था। दूसरों की हँसी उड़ाने में उसे खूब मज़ा आता था। वह सदा अपने स्वार्थ पर निगाह रखता था। वह बातों का धनी था।

Class 10th Netaji Ka Chashma HBSE 10th Class प्रश्न 5.

“वो लँगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल!” कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए।

उत्तर-

कैप्टन के प्रति पानवाले की यह टिप्पणी उसकी संकीर्ण मानसिकता को व्यक्त करती है। इस टिप्पणी से पता चलता है कि उसके मन में देशभक्तों व उनका आदर करने वालों के प्रति जरा भी सम्मान की भावना नहीं है। उसे कैप्टन पर व्यंग्य करने की अपेक्षा उसके प्रति आदर भाव व्यक्त करना चाहिए था और सहानुभूतिपूर्ण उसका परिचय देना चाहिए था। जो व्यक्ति नेताजी जैसे महान् देश-भक्तों की प्रतिमा में कोई कमी नहीं देख सकता ऐसे व्यक्ति की शारीरिक कमियों की तरफ ध्यान न देकर उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। अतः पानवाले की यह टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।

रचना और अभिव्यक्ति

प्रश्न 6.

निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन-सी विशेषता की ओर सकेत करते हैं-

(क) हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते।

(ख) पानवाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आँखें पोंछता हुआ बोला-साहब! कैप्टन मर गया।

(ग) कैप्टन बार-बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था।

उत्तर-

(क) यह वाक्य हालदार साहब की देश-भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। हालदार साहब जब चौराहे से गुज़रते तो वहाँ कुछ क्षणों के लिए रुककर सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति की ओर आदर भाव से देखते थे। उनके मन में नेताजी के प्रति आदरभाव था। वे बार-बार मूर्ति को चश्मा पहनाने वाले के बारे में पूछते थे। इस बात से पता चलता है कि हालदार साहब एक देशभक्त थे।

(ख) इस वाक्य से पता चलता है कि पानवाला एक संवेदनशील व्यक्ति था। भले ही वह कैप्टन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता हो किंतु उसकी मृत्यु का उसे बेहद दुःख था। उसे कैप्टन की मृत्यु के पश्चात् ही उसके जीवन के महत्त्व का पता चला था। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह महान् देश-प्रेमी था। इसलिए वह अब उस पर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी नहीं करता था।

(ग) कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए वह उसे बार-बार चश्मा पहनाता था। इससे उसकी देश-भक्ति की भावना उजागर होती है।

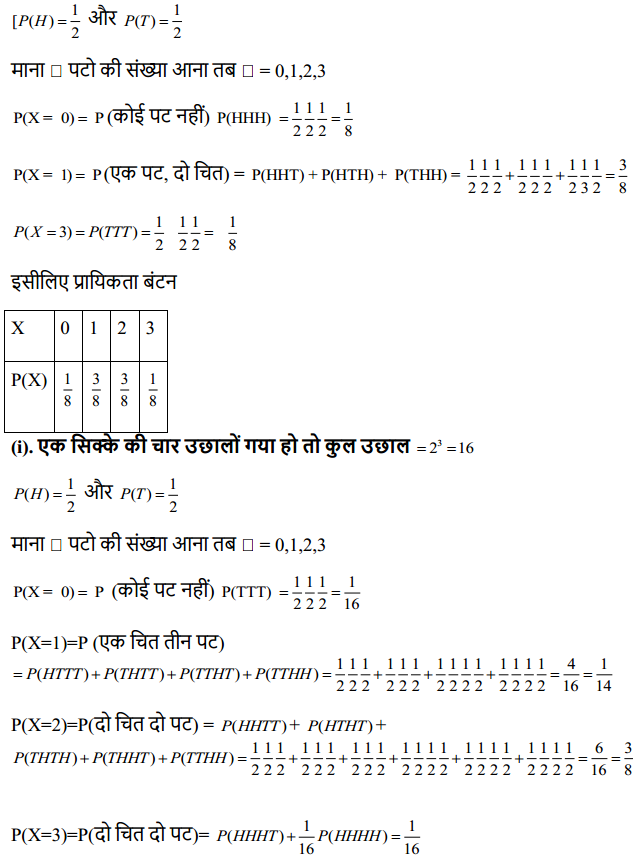

प्रश्न 7.

जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात् देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन-सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए।

उत्तर-

जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात् देखा नहीं था तब तक वे सोचते थे कि कैप्टन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला इंसान है। उनके मन में एक गठीले बदन के पुरुष की छवि अंकित थी, जिसकी बड़ी-बड़ी मूंछे थीं। उसकी चाल में फौजियों जैसी मज़बूती और ठहराव था। चेहरे पर तेज़ था। उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा था जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इस तरह हालदार साहब के दिल और दिमाग पर एक फौजी की तस्वीर अंकित थी।

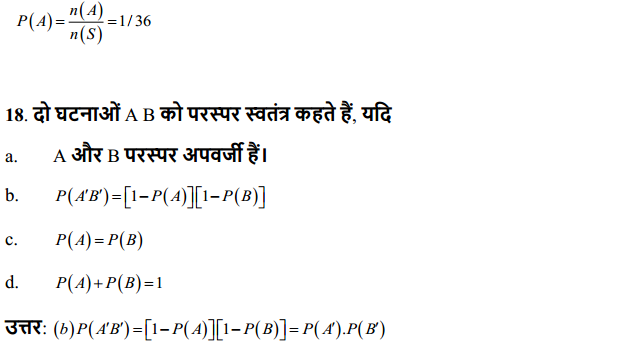

![]()

प्रश्न 8.

कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन-सा हो गया है

(क) इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं?

(ख) आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों?

(ग) उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिएँ?

उत्तर-

(क) इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यह रहता है कि लोग महान् देशभक्तों के त्याग और देश-भक्ति की भावना को हमेशा याद रखें तथा उनके जीवन से देश-भक्ति की प्रेरणा लें। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी महान् देशभक्तों का परिचय मिल सके।

(ख) हम अपने इलाके के चौराहे पर उस महान् देशभक्त की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे जिन्होंने अपना जीवन देश के प्रति अर्पित कर दिया है।

(ग) देशभक्तों की मूर्ति के प्रति हमारा पावन कर्त्तव्य है कि हम उसके रख-रखाव का पूरा ध्यान रखें। उसके आस-पास सफाई रखें। उसकी सुरक्षा करें तथा उसके प्रति सम्मान का भाव भी रखें।

प्रश्न 9.

सीमा पर तैनात फौजी ही देश-प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश-प्रेम प्रकट करते हैं; जैसे-सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन-जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए।

उत्तर-

हमारे जीवन-जगत से जुड़े हुए अनेक ऐसे कार्य हैं, जिनसे किसी-न-किसी रूप में देश-प्रेम प्रकट होता है। बिजली का उचित ढंग से प्रयोग ही बिजली की बचत है। इस बची हुई बिजली का प्रयोग कल-कारखानों में हो सकता है, जिससे देश का विकास होगा। इसी प्रकार पीने के पानी का सदुपयोग करने से पानी की बचत होती है। पानी की एक-एक बूंद कीमती है। पानी का दूसरा अर्थ है-जीवन। पानी के नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पानी के प्रयोग के बाद नल बंद कर देना चाहिए। ऐसे कार्यों से हमारा देश-प्रेम प्रकट होता है। इसी प्रकार पेट्रोल का उचित प्रयोग करने के लिए हमें निजी वाहनों के प्रयोग की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इससे जहाँ धन की बचत होगी, वहीं ईंधन की बचत भी होगी, यही ईंधन राष्ट्रीय विकास के कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि हमारे जीवन में अनेक ऐसे कार्य हैं जिनको अमल में लाकर हम देश-प्रेम का परिचय दे सकते हैं।

प्रश्न 10.

निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए

कोई गिराक आ गया समझो। उसको चौड़े चौखट चाहिए। तो कैप्टन किदर से लाएगा? तो उसको मूर्तिवाला दे दिया। उदर दूसरा बिठा दिया।

उत्तर–

मान लीजिए, कोई ग्राहक आ गया। उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। कैप्टन कहाँ से लाता। इसलिए ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा दे दिया। मूर्ति पर दूसरा लगा दिया।

प्रश्न 11.

‘भई खूब! क्या आइडिया है।’ इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं?

उत्तर-

एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किए जाने से भाषा रोचक, व्यावहारिक एवं प्रभावशाली बनती है। जब दूसरी भाषा के शब्द बहुत प्रचलित हो जाते हैं तो उनका प्रयोग अपनी भाषा में किया जाता है। उपरोक्त वाक्य में उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों के एक साथ प्रयोग से भाषा का रूप ही नया बन गया है। यहाँ ‘खूब’, ‘आइडिया’ ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग से भाषा का रूप ही नया नहीं बना, अपितु उसमें लचीलापन भी देखने को मिलता है।

भाषा-अध्ययन-

प्रश्न 12.

निम्नलिखित वाक्यों में से निपात छाँटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए-

(क) नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी।

(ख) किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा।

(ग) यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था।

(घ) हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए।

(ङ) दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुज़रते रहे।

उत्तर-

(क) भी = बाज़ार जा रहे हो तो मेरे लिए भी पुस्तक लेते आना।

(ख) ही = ज्ञान ही मानव को मोक्ष दिलाता है।

(ग) यानी = यानी खाना तो था परंतु स्वादिष्ट नहीं था।

(घ) भी = क्या कहा! तुम भी फेल हो गए हो।

(ङ) तक = पिछले दो सालों से उसने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी।

प्रश्न 13.

निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए-

(क) वह अपनी छोटी-सी दुकान में उपलब्ध गिने-चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है।

(ख) पानवाला नया पान खा रहा था।

(ग) पानवाले ने साफ बता दिया था।

(घ) ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे।

(ङ) नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया।

(च) हालदार साहब ने चश्मेवाले की देश-भक्ति का सम्मान किया।

उत्तर-

(क) उसके द्वारा अपनी छोटी-सी दुकान में उपलब्ध गिने-चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है।

(ख) पानवाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था।

(ग) पानवाले द्वारा साफ बता दिया गया था।

(घ) ड्राइवर द्वारा ज़ोर से ब्रेक मारे गए।

(ङ) नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया।

(च) हालदार साहब द्वारा चश्मेवाले की देश-भक्ति का सम्मान किया गया।

प्रश्न 14.

नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिएजैसे-अब चलते हैं। -अब चला जाए।

(क) माँ बैठ नहीं सकती।

(ख) मैं देख नहीं सकती।

(ग) चलो, अब सोते हैं।

(घ) माँ रो भी नहीं सकती।

उत्तर-

(क) माँ से बैठा नहीं जाता।

(ख) मुझसे देखा नहीं जाता।

(ग) चलो, अब सोया जाए।

(घ) माँ से रोया भी नहीं जाता।

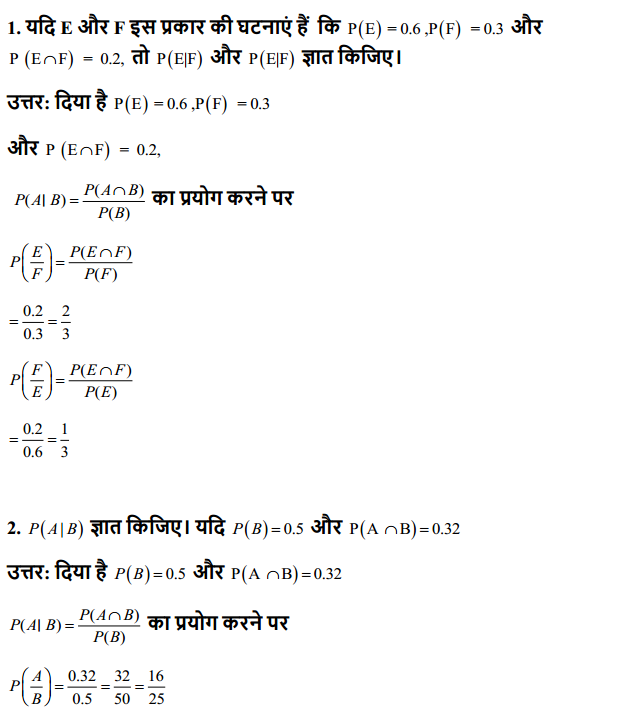

![]()

पाठेतर सक्रियता

लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया।

(क) मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे?

(ख) हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार एवं दूसरे कलाकारों के काम को कैसे महत्त्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं, लिखिए।

उत्तर-

(क) मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के मन में उत्साह का भाव आया होगा। वह मूर्ति बनाने के सामान को एकत्रित करने में जुट गया होगा। उसे लगा होगा कि नगर के सभी लोग उसकी बनाई हुई मूर्ति को देखेंगे। उसे लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने को मिलेगी।

(ख) हमें अपने क्षेत्र के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार व अन्य कलाकारों के कार्य की सराहना करके उनके काम को प्रोत्साहन दे सकते हैं। हम शिल्पकारों की बनाई हुई वस्तुओं को खरीद सकते हैं। विभिन्न अवसरों पर संगीत का आयोजन किया जा सकता है। उनका गीत-संगीत सुनकर उनकी तारीफ करनी चाहिए ताकि उनका उत्साह बढ़े। उन्हें समय-समय पर सम्मानित भी करना चाहिए।

आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं। उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा-कक्ष में किस तरह के प्रावधान किए जाएँ, प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र द्वारा सुझाव दीजिए।

सेवा में,

प्रधानाचार्य महोदय,

क.ख.ग. विद्यालय,

नई दिल्ली।

विषय : चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रबंध।

श्री मानजी,

मैं आपका ध्यान अपने विद्यालय के कुछ चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे कुछ विद्यार्थी साथी विकलांग हैं। वे भली-भाँति चल नहीं सकते। उनसे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जा सकता। सीढ़ियों के साथ-साथ रैम्प बना दिया जाए तो वे आसानी से कक्षा में आ जा सकेंगे। कुछ विद्यार्थी अंधे हैं। उनके लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकें मँगवाई जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों की सहायता करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य भी है। आशा है कि आप चुनौतीपूर्ण छात्रों की समस्याओं की ओर अवश्य ध्यान देंगे।

सधन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी शिष्य

मदनलाल

कक्षा दशम ‘ख’

अनुक्रमांक 05

दिनांक 15.05.20…..

कैप्टन फेरी लगाता था।

फेरीवाले हमारे दिन-प्रतिदिन की बहुत-सी ज़रूरतों को आसान बना देते हैं। फेरीवालों के योगदान व समस्याओं पर एक संपादकीय लेख तैयार कीजिए।

उत्तर-

फेरीवाले समाज के जीवन का अभिन्न अंग हैं। फेरीवाले प्राचीनकाल से हमारे समाज के परंपरागत व्यापार में योगदान देते आए हैं। हमारी जिंदगी को सरल एवं आसान बनाने में भी इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। किंतु व्यापार वर्ग में इन्हें नीचा दर्जा दिया जाता है और रेहड़ी वाला कहकर संबोधित किया जाता है। फेरीवालों की वजह से हमारा बहुत समय बच जाता है। हम इस समय को अपने अन्य उपयोगी कार्यों में लगा लेते हैं। फेरीवाले जहाँ समाज के जीवन को सुखद बनाते हैं, वहीं उनको अपने जीवन की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। उनके पास अधिक धन नहीं होता, इसलिए वे अपनी फेरी के लिए उपयुक्त साधन नहीं अपना सकते। सब्जी मंडी कई कॉलोनियों से बहुत दूर होती हैं। उन्हें अपनी रेहड़ी पर सब्जी लादकर प्रतिदिन कई मील पैदल चलना पड़ता है। इसी प्रकार कई फेरीवाले अपने सामान की गठरी को सिर पर उठाए घूमते हैं। सरकार को चाहिए कि इनके लिए सस्ते दामों पर वाहन उपलब्ध करवाए ताकि उनकी पैदल घूमने की समस्या दूर हो सके। गाँवों व नगरों सभी के लिए फेरीवाले माल पहुँचाते हैं। अतः हमें इनके प्रति सहानुभूति व आदर का भाव रखना चाहिए।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। उत्तर-विद्यार्थी स्वयं करें।।

अपने घर के आस-पास देखिए और पता लगाइए कि नगरपालिका ने क्या-क्या काम करवाए हैं? हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है?

उत्तर-

यह प्रश्न परीक्षोपयोगी नहीं है।

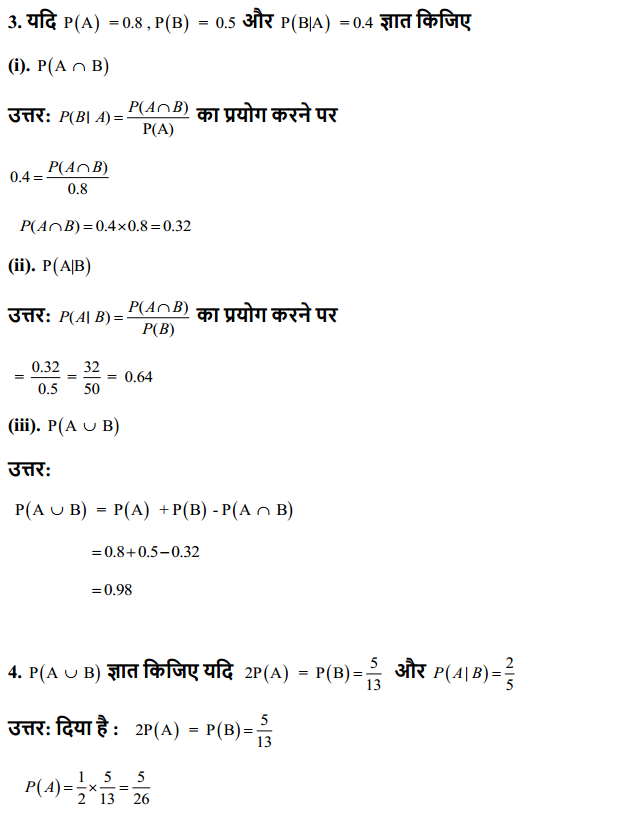

![]()

नीचे दिए गए निबंध का अंश पढ़िए और समझिए कि गद्य की विविध विधाओं में एक ही भाव को अलग-अलग प्रकार से कैसे व्यक्त किया जा सकता है-

उत्तर-

देश-प्रेम

देश-प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्यगत प्रेम है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, सारांश यह है कि जिनके सान्निध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश-प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है।

यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सबसे प्रेम होगा, वह सबको चाहभरी दृष्टि से देखेगा; वह सबकी सुध करके विदेश में आँसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आँख भर नहीं देखते कि आम प्रणय-सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झाँकते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि बस बने-ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश-प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयो! बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके दुख-सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह कैसे समझे? उनसे कोसों दूर बैठे-बैठे, पड़े-पड़े या खड़े-खड़े तुम विलायती बोली में ‘अर्थशास्त्र’ की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो। प्रेम हिसाब-किताब नहीं है। हिसाब-किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं।

हिसाब-किताब से देश की दशा का ज्ञान-मात्र हो सकता है। हित-चिंतन और हित-साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है, उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता।

HBSE 10th Class Hindi नेताजी का चश्मा Important Questions and Answers

विषय-वस्तु संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1:

पठित कहानी के आधार पर कस्बे की स्थिति का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-

पठित कहानी में बताया गया है कि वह कस्बा अधिक बड़ा नहीं था। इसलिए उसे नगर नहीं कहा जा सकता। वहाँ कुछ ही मकान पक्के हैं। एक छोटा-सा बाज़ार है, जिसमें दैनिक जीवन की आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं।

यहाँ दो विद्यालय हैं-एक लड़कों के लिए, दूसरा लड़कियों के लिए। दो खुले सिनेमाघर हैं। थोड़ा हटकर एक सीमेंट का कारखाना भी है। एक छोटी-सी नगरपालिका है। कस्बे के बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई है।

प्रश्न 2.

हालदार साहब की कैप्टन के प्रति कैसी भावना थी? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

कहानी में दिखाया गया है कि हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति अत्यंत आदर की भावना थी। नगरपालिका द्वारा लगाई गई सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया गया था। चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति अधूरी थी। कैप्टन उस कमी को अपने पास से चश्मा लगाकर पूरी करता है। हालदार साहब कैप्टन की इस देश-भक्ति की भावना के प्रति नतमस्तक थे।

प्रश्न 3.

हालदार साहब और कैप्टन की भावनाओं के अंतर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

हालदार साहब जब नेताजी की मूर्ति पर असली का चश्मा लगा हुआ देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं कि ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। पूछने पर पता चला कि ऐसा किसी कैप्टन ने किया और तब उसकी कल्पना किसी तगड़े फौजी अफसर के रूप में करने लगे, किंतु जब उसे देखा तो हैरान रह गए कि वह लँगड़ा और गरीब होते हुए भी देशभक्त है। हालदार साहब का देश-प्रेम शब्दों तक सीमित है, जबकि कैप्टन की देश-भक्ति की भावना में व्यावहारिकता अधिक है। वह बार-बार नेताजी का चश्मा बदल देता है। क्योंकि चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती है। जबकि हालदार साहब यह सोचकर कि कैप्टन के मरने के पश्चात् नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के होगी वे उधर न देखने का निर्णय कर लेते हैं। परंतु उन्होंने कोई चश्मा खरीदकर नेताजी की मूर्ति को नहीं लगाया।

प्रश्न 4.

नेताजी का चश्मा क्यों नहीं बन पाया?

उत्तर-

संगमरमर की मूर्ति में टाँक कर चश्मा बनाना मुश्किल कार्य था। स्कूल का ड्राइंग मास्टर कोई पेशेवर मूर्ति बनाने वाला __ नहीं था, इसलिए उससे चश्मा नहीं बन पाया।

प्रश्न 5.

चश्मे वाले का नेताजी की आँखों पर चश्मे का फ्रेम लगाना किस बात को दर्शाता है?

उत्तर-

चश्मे वाला भले ही गरीब व्यक्ति था, परंतु उसके हृदय में देश-प्रेम की भावना थी। बिना चश्मे के मूर्ति अधूरी लगती थी। अतः उसने मूर्ति की आँखों पर चश्मा लगा दिया।

प्रश्न 6.

हालदार साहब के कौतूहल का क्या कारण था?

उत्तर-

हालदार साहब जब भी वहाँ से गुज़रते थे, नेताजी का चश्मा बदला होता था। वे जानना चाहते थे कि आखिर नेताजी का चश्मा क्यों बदल जाता है।

प्रश्न 7.

नेताजी की मूर्ति के चश्मे के बदलने का क्या कारण था?

उत्तर-

वास्तव में नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया गया था। इसलिए कैप्टन को यह बात बुरी लगी और उसने उस पर असली चश्मा लगा दिया था। किंतु किसी ग्राहक को यदि वह चश्मा पसंद आ जाता तो चश्मा लगाने वाला कैप्टन उस चश्मे को ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इस प्रकार नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदले जाते थे।

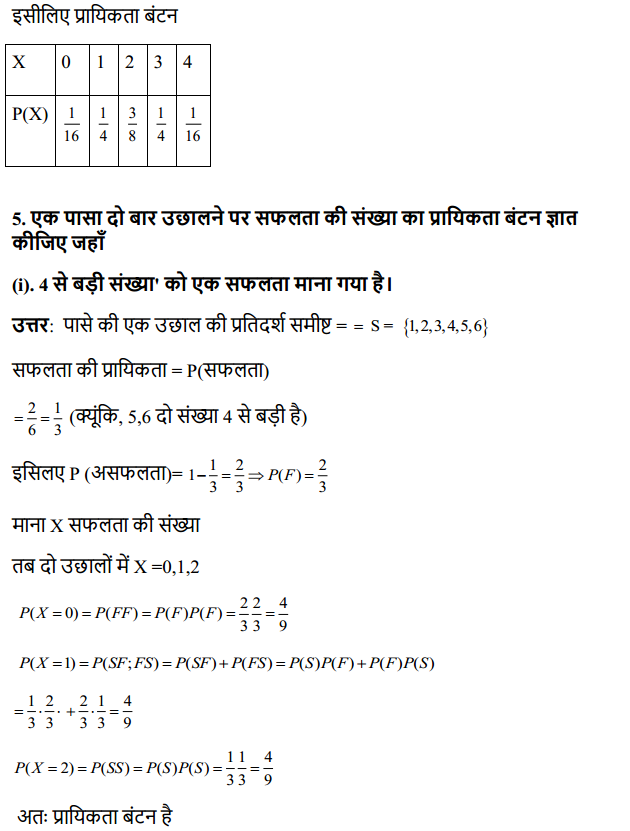

प्रश्न 8.

कहानी के आधार पर पानवाले के चरित्र पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

कहानी में दिखाया गया है कि पानवाला एक बातूनी व्यक्ति है। वह अत्यधिक मोटा है। बात करते समय व हँसते समय उसकी तोंद हिलती रहती है। उसकी बातों में व्यंग्य व हँसी के साथ यथार्थ भी रहता है। कहीं-कहीं देशभक्तों के प्रति अनादर भाव की बात भी कह देता है। किंतु इतना कुछ होते हुए भी वह संवेदनशील व्यक्ति है। कैप्टन की मृत्यु का उसे गहरा दुःख है। कैप्टन के मरने पर उसकी देश-भक्ति का अहसास होता है।

![]()

विचार/संदेश संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न 9.

‘नेताजी का चश्मा’ नामक पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है?

उत्तर-

‘नेताजी का चश्मा’ श्री स्वयं प्रकाश की सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने देश-भक्ति की भावना पर प्रकाश डाला है। उनका मत है कि देश-भक्ति व्यक्त करने के लिए फौजी होना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि देशभक्त शारीरिक व आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। कहानी में कैप्टन एक विकलांग एवं गरीब व्यक्ति है। उसके मन में देश-भक्ति की भावना है। वह नेताजी की अधूरी मूर्ति को देखकर बेचैन हो जाता है और गरीब होते हुए भी उसको चश्मा लगा देता है। अपने देश के महापुरुषों व देशभक्तों के सम्मान के लिए यदि कोई थोड़ा-सा त्याग भी करता है तो वह देशभक्त है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का यही संदेश है कि हमें अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। यह कार्य हम अपने गाँव या कस्बे में रहकर भी कर सकते हैं।

प्रश्न 10.

नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता है और क्यों?

उत्तर-

नेताजी की मूर्ति कस्बे के बाज़ार के मुख्य चौराहे पर स्थापित की गई थी। लोग जब भी नेताजी की मूर्ति को देखते तो उन्हें नेताजी का आजादी प्राप्ति के दिनों वाला जोश और उत्साह याद आ जाता है। लोगों को नेताजी के नारे याद आ जाते हैं जिससे लोगों के मन में देश-प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ तथा ‘दिल्ली चलो’ । नेताजी की मूर्ति को देखकर देश-निर्माण की भावना उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्न 11.

देश-प्रेम किसे कहते हैं और देश-प्रेम किस तरह से व्यक्त होता है- प्रस्तुत कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए।

उत्तर-

देश-प्रेम एक मानसिक भावना है। यह साथ रहने से उत्पन्न होने वाला प्रेम है। जहाँ हम पैदा हुए, बड़े हुए, वर्षों से रहते आए, उस स्थान, वहाँ की चीजों, लोगों, गली-मुहल्ले के प्रति जो लगाव होता है, वैसा ही देश के प्रति लगाव होना, देश-प्रेम कहलाता है। कहानी में दिखाया गया है कि देश-प्रेम को व्यक्त करने के लिए बड़े-बड़े नारे लगाने की आवश्यकता नहीं तथा न ही फौजी बनने की जरूरत है। देश-प्रेम तो छोटी-छोटी बातों से प्रकट हो सकता है। हम अपने देश की हर कमी को पूरा करके तथा देशभक्तों के प्रति आदर-भाव दिखाकर देश-प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। कहानी के पात्र कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर ही देश-प्रेम व्यक्त किया है।

![]()

अति लघुत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

‘नेताजी का चश्मा’ पाठ के लेखक का क्या नाम है?

उत्तर-

‘नेताजी का चश्मा’ पाठ के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है।

प्रश्न 2.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी?

उत्तर-

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी।

प्रश्न 3.

हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे?

उत्तर-

हालदार साहब कस्बे में पान खाने के लिए रुकते थे।

प्रश्न 4.

‘मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है?

उत्तर-

‘मूर्ति बनाकर पटक देने’ का भाव मूर्ति समय पर बनाना है।

प्रश्न 5.

‘तुम मुझे खून दो’ नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है?

उत्तर-

‘तुम मुझे खून दो’ नेताजी का यह नारा हमें देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है।

प्रश्न 6.

हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे?

उत्तर-

मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण हालदार साहब पहले मायूस हुए थे।

प्रश्न 7.

चश्मेवाले (कैप्टन) के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी?

उत्तर-

चश्मेवाले (कैप्टन) के मन में देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी।

प्रश्न 8.

नेताजी की मूर्ति पर बार-बार चश्मा कौन बदल रहा था?

उत्तर-

कैप्टन चश्मे वाला।

प्रश्न 9.

हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे?

उत्तर-

हालदार साहब देश भक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर दुखी हुए थे।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे?

(A) आराम करने के लिए

(B) पान खाने के लिए

(C) किसी से मिलने के लिए

(D) कंपनी के काम के लिए

उत्तर-

(B) पान खाने के लिए

प्रश्न 2.

नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी?

(A) ड्राइवर ने

(B) पान वाले ने

(C) थानेदार ने

(D) ड्राइंग मास्टर ने

उत्तर-

(D) ड्राइंग मास्टर ने

![]()

प्रश्न 3.

नेता जी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था?

(A) मोतीलाल

(B) किशनलाल

(C) प्रेमपाल

(D) सोहनलाल

उत्तर-

(A) मोतीलाल

प्रश्न 4.

नेता जी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे-

(A) हर सप्ताह

(B) हर पन्द्रहवें दिन

(C) हर माह

(D) हर रोज

उत्तर-

(B) हर पन्द्रहवें दिन

प्रश्न 5.

सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी?

(A) लोहे की

(B) संगमरमर की

(C) मिट्टी की

(D) काँसे की

उत्तर-

(B) संगमरमर की

प्रश्न 6.

नेता जी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार का नाम क्या था?

(A) ड्राइंग मास्टर

(B) मोतीलाल

(C) हालदार

(D) स्वयं प्रकाश

उत्तर-

(B) मोतीलाल

प्रश्न 7.

मूर्ति की ऊँचाई कितनी थी?

(A) दो फुट

(B) चार फुट

(C) छह फुट

(D) आठ फुट

उत्तर-

(A) दो फुट

प्रश्न 8.

सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? .

(A) टोपी नहीं थी

(B) चश्मा नहीं था

(C) प्रतिमा की ऊँचाई कम थी

(D) रंग उचित नहीं था

उत्तर-

(B) चश्मा नहीं था

प्रश्न 9.

सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था?

(A) मोतीलाल ने

(B) हालदार साहब ने

(C) कैप्टन चश्मेवाले ने

(D) पानवाले ने

उत्तर-

(C) कैप्टन चश्मेवाले ने

![]()

प्रश्न 10.

कहानी के अंत में नेता जी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की हालत क्या हुई?

(A) आँखें भर आईं

(B) उछल पड़े

(C) हैरान रह गए

(D) होठ फड़कने लगे

उत्तर-

(A) आँखें भर आईं

प्रश्न 11.

पानवाले के उदास होने का क्या कारण था?

(A) मूर्ति पर चश्मा न होना

(B) कैप्टन चश्मेवाले की मृत्यु

(C) सच्चे देशभक्तों की कमी

(D) बिक्री न होना

उत्तर-

(B) कैप्टन चश्मेवाले की मृत्यु

प्रश्न 12.

हालदार साहब किसे देखकर आवाक रह गए थे?

(A) मूर्ति को

(B) चश्मे को

(C) कस्बे को

(D) चश्मेवाले कैप्टन को

उत्तर-

(D) चश्मेवाले कैप्टन को

प्रश्न 13.

मूर्ति पर सरकडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए?

(A) झुककर

(B) अटेंशन हो गए

(C) हतप्रभ

(D) हाथ जोड़कर

उत्तर-

(B) अटेंशन हो गए

प्रश्न 14.

हालदार साहब ने नेता जी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा?

(A) ड्राइवर से

(B) चाय वाले से

(C) पानवाले से

(D) सब्जी वाले से

उत्तर-

(C) पानवाले से

प्रश्न 15.

प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है?

(A) हालदार साहब

(B) चाय वाला

(C) पानवाला

(D) चश्मे वाला

उत्तर-

(D) चश्मे वाला

प्रश्न 16.

‘नेताजी का चश्मा’ नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन हैं?

(A) हालदार

(B) चाय वाला

(C) कैप्टन

(D) पानवाला

उत्तर-

(D) पानवाला

प्रश्न 17.

‘नेताजी का चश्मा’ शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है?

(A) देश भक्ति

(B) सामाजिक भाव

(C) राजनीतिक जागृति

(D) मूर्ति कला की प्रशंसा

उत्तर-

(A) देश भक्ति

प्रश्न 18.

‘नेताजी का चश्मा’ पाठ में पानवाला कैसा आदमी था?

(A) मोटा

(B) काला

(C) खुशमिज़ाज

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर-

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 19.

हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुज़रते समय किस बात की आदत पड़ गई थी?

(A) चौराहे पर रुकना

(B) पान खाना

(C) मूर्ति को ध्यान से देखना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर-

(D) उपर्युक्त सभी

![]()

प्रश्न 20.

‘वो लँगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल!’ ये शब्द किसने कहे हैं?

(A) पानवाले ने

(B) हालदार ने

(C) ड्राइवर ने

(D) नगरपालिका के अध्यक्ष ने

उत्तर-

(A) पानवाले ने

प्रश्न 21.

नेता जी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊँची बताई गई है?

(A) चार फुट

(B) दो फुट

(C) पाँच फुट

(D) तीन फुट

उत्तर-

(B) दो फुट

प्रश्न 22.

देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है?

(A) धन पर

(B) बल पर

(C) शान पर

(D) मन पर

उत्तर-

(D) मन पर

नेताजी का चश्मा गद्यांशों के आधार पर अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

(1) पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी-पत्री में बरबाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी-को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर ‘पटक देने’ का विश्वास दिला रहे थे। [पृष्ठ 60]

प्रश्न-

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) वह पूरी बात कौन-सी है जिसका पता नहीं है?

(ग) मूर्ति-निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी?

(घ) स्थानीय कलाकार से मूर्ति बनवाने का क्या कारण रहा होगा?

(ङ) मोतीलाल कौन था और उसे क्या काम दिया गया था?

(च) ‘मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या तात्पर्य है?

(छ) उपर्युक्त गद्यांश का प्रसंग एवं आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-नेताजी का चश्मा।

लेखक का नाम-स्वयं प्रकाश।

![]()

(ख) कस्बे के मुख्य बाजार के प्रमुख चौराहे पर नगरपालिका द्वारा नेताजी की प्रतिमा बनवाई जानी थी। इसे कैसे और कहाँ से बनवाया जाए, इस बात का पूरा पता नहीं था।

(ग) लेखक का अनुमान है कि नगरपालिका को मूर्ति-निर्माण के कार्य में देर इसलिए लगी होगी कि उन्हें मूर्ति-निर्माण करने वाले अच्छे कलाकारों का पता नहीं होगा। जानकारी मिलने पर धन की कमी बाधा बन गई होगी। काफी समय सोच-विचार और कार्यालय की कार्रवाई में नष्ट हो गया होगा।

(घ) स्थानीय कलाकार से मूर्ति बनवाने के मुख्य दो ही कारण रहे होंगे-प्रथम धन की कमी और कार्यालयी कार्रवाई में देर लगने का कारण-समय का अभाव। इन्हीं कारणों से नेताजी की प्रतिमा स्थानीय कलाकार से बनवाई होगी।

(ङ) मोतीलाल स्थानीय हाई स्कूल में ड्राइंग टीचर थे। उन्हें नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा बनाने का कार्य दिया गया था। .. (च) ‘मूर्ति बनाकर पटक देने’ से तात्पर्य है कि नगरपालिका द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना करनी थी। इसलिए यह कार्य स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर को दिया गया था। उसने उन्हें विश्वास दिलवाया होगा कि वे एक मास में ही मूर्ति को तैयार कर देंगे।

(छ) प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 2 में संकलित ‘नेताजी का चश्मा’ नामक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ के लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ में लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा देश के निर्माण में दिए गए योगदान का उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में कस्बे में सुभाषचंद्र बोस (नेता जी) की बनाई गई संगमरमर की प्रतिमा के विषय में बताया गया है।

आशय/व्याख्या-लेखक का कथन है कि नगरपालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नेताजी की प्रतिमा बनवाई गई होगी। वह कैसे लगी या कैसे बनवाई गई, इसके विषय में पूरी जानकारी तो नहीं है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि देश के सफल मूर्तिकारों की जानकारी न होने से अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय तक विचार-विमर्श होता रहा होगा अर्थात् जितना धन प्राप्त था मूर्ति पर उससे अधिक धन खर्च होने के कारण बहुत-समय सोच-विचार और चिट्ठी-पत्री लिखने में ही बहुत नष्ट हो गया था। बोर्ड के शासन का समय भी समाप्त होने वाला होगा। इसलिए समय और धन दोनों को ध्यान में रखकर किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा अर्थात् किसी स्थानीय मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाने का निश्चय किया गया होगा। अंत में कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम मोतीलाल जी होगा, को ही नेताजी की संगमरमर की बनाने का काम दिया गया होगा, जिसने एक मास तक मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया होगा। इस प्रकार नेता जी की मूर्ति बनाने की घटना का यह छोटा-सा अंश ही आपको बताया गया है।

(2) जैसाकि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई दो फुट ऊँची। जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ-कुछ मासूम और कमसिन । फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही ‘दिल्ली चलो’ और ‘तुम मुझे खून दो…’ वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। [पृष्ठ 60]

प्रश्न-

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) मूर्ति किसकी थी और कैसी थी?

(ग) मूर्ति को देखते क्या याद आने लगता है?

(घ) मूर्ति में नेताजी की वर्दी कैसी थी?

(ङ) ‘कमसिन और मासूम’ से क्या तात्पर्य है?

(च) उपर्युक्त गद्यांश का प्रसंग लिखकर आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-नेताजी का चश्मा।

लेखक का नाम-स्वयं प्रकाश।

(ख) मूर्ति नेताजी सुभाषचंद्र बोस की थी। संगमरमर की बनी यह मूर्ति सुंदर थी। यह कमसिन और मासूम लगती थी।

(ग) मूर्ति को देखते ही नेताजी के ‘दिल्ली चलो’ और ‘तुम मुझे खून दो’ आदि नारे याद आने लगते थे।

(घ) मूर्ति में नेताजी की फौजी वर्दी थी।।

(ङ) कमसिन का अर्थ है-सुंदर तथा मासूम का अर्थ है-भोलापन।

(च) प्रसंग-प्रस्तुत गद्य-पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 2 में संकलित एवं श्री स्वयं प्रकाश द्वारा रचित ‘नेताजी का चश्मा’ नामक पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने नेता जी की संगमरमर से बनी मूर्ति की सुंदरता और उनके जीवन के विषय में बताया है। .

आशय/व्याख्या-लेखक ने नेता जी की मूर्ति और उसके प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। यह मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग दो फुट ऊँची थी। ऐसी मूर्ति को बस्ट कहते हैं। नेता जी की संगमरमर से बनी यह मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। नेता जी मूर्ति के रूप में बहुत अच्छे लग रहे थे। नेता जी कुछ भोले, साधारण स्वभाव वाले तथा सुंदर दिखाई दे रहे थे। नेता जी का चित्र फौजी वर्दी में बनाया गया था। उनकी मूर्ति को देखते ही उनके प्रसिद्ध नारे ‘दिल्ली चलो’, ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ आदि याद आने लगते थे। इस दृष्टि से नेता जी की मूर्ति बनाने का यह प्रयास प्रशंसा के योग्य था। कहने का भाव है कि नेता जी की मूर्ति अत्यंत सुंदर एवं प्रभावशाली थी।

![]()

(3) केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुज़रे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुकभरी मुसकान फैल गई। [पृष्ठ 60-61]

प्रश्न-

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) कौन-सा प्रयास सफल एवं सराहनीय रहा?

(ग) मूर्ति में कौन-सी कमी थी और वह क्यों खटकती थी?

(घ) मूर्ति को कैसा चश्मा पहना दिया गया था?

(ङ) हालदार साहब के चेहरे पर कौतुकभरी मुस्कान क्यों फैल गई?

(च) प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखकर आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-नेताजी का चश्मा।।

लेखक का नाम-स्वयं प्रकाश।

(ख) नगर के मुख्य बाज़ार के चौराहे पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना का प्रयास अत्यंत सफल एवं सराहनीय था क्योंकि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी और सुंदर भी थी।

(ग) नेताजी की मूर्ति में उनकी आँखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं बना हुआ था। मूर्ति में यही सबसे बड़ी कमी थी। उसके स्थान पर साधारण फ्रेम का चश्मा पहना दिया गया था। वह संगमरमर की मूर्ति से अलग लगता था। इसलिए यह बात देखने वालों को खटकती थी।

(घ) मूर्ति को काले रंग का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था।

(ङ) हालदार साहब ने जब पहली बार चौराहे पर स्थापित नेताजी की मूर्ति को देखा तो लक्षित किया कि इनकी मूर्ति पर । संगमरमर का चश्मा न होकर असली का चश्मा था। यही बात उनकी कौतुकभरी मुस्कान का कारण थी।

(च) प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 2 ‘नेताजी का चश्मा’ नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ में उन्होंने देश की स्वतंत्रता और विकास में योगदान देने वाले लोगों को देशभक्त कहकर उनका सम्मान किया है।

आशय/व्याख्या-इन पंक्तियों में बताया गया है कि हालदार साहब को नेता जी की संगमरमर से बनी मूर्ति बहुत ही पसंद आई, किंतु उन्हें इस मूर्ति में एक चीज की कमी भी दिखाई दी जो देखने में अच्छी नहीं लगती थी। वह कमी थी कि नेता जी की आँखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था, किंतु मूर्ति के साथ के संगमरमर का नहीं था। मूर्ति को एक सामान्य और वास्तविक चश्मे का चौड़ा और काला फ्रेम पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में आए और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तब उन्होंने मूर्ति को वास्तविक चश्मा पहनाए जाने की ओर संकेत किया था। इस चश्मे के फ्रेम को देखकर वे आश्चर्यभरी हँसी हँसे थे। कहने का भाव है कि हालदार साहब को मूर्ति तो बहुत पसंद थी, किंतु उन्हें मूर्ति पर संगमरमर के चश्मे की अपेक्षा वास्तविक चश्मे का फ्रेम देखकर हैरानी हुई थी।

(4) हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मज़ाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढा मरियल-सा लँगड़ा आदमी सिर पर गाँधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी-सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बाँस पर टंगे बहुत-से चश्मे लिए अभी-अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं! फेरी लगाता है! हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। [पृष्ठ 62-63]

प्रश्न-

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा?

(ग) हालदार साहब किस बात से हैरान रह गए थे?

(घ) चश्मेवाला कौन था? उसके जीवन की दो विशेषताएँ लिखिए।

(ङ) हालदार साहब किसे देखकर और क्यों चक्कर में पड़ गए?

(च) हालदार साहब को चश्मे वाले के विषय में अधिक जानकारी क्यों नहीं मिल सकी?

(छ) इस गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।

(ज) प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग एवं आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-नेताजी का चश्मा।

लेखक का नाम-स्वयं प्रकाश।

![]()

(ख) हालदार साहब को पानवाले द्वारा देशभक्तों का मज़ाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था। पानवाला चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान करने की अपेक्षा उसको पागल व लँगड़ा कहता है। हालदार को यही बात चुभ गई थी।

(ग) हालदार साहब को बताया गया था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा किसी कैप्टन ने लगाया था। उन्होंने कल्पना की होगी कि वह कोई स्वस्थ एवं लंबा फौजी जवान होगा। उसका चश्मों का अच्छा बड़ा कारोबार होगा। किंतु उसने देखा कि जिसका नाम कैप्टन बताया गया था वह एक मरियल और लँगड़ा व्यक्ति था। उसके सिर पर गाँधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। उसके एक हाथ में छोटी-सी संदूकची और दूसरे हाथ में लंबा बाँस था जिस पर चश्मे लटके हुए थे। वह घूम-घूमकर चश्मे बेचता था। यह देखकर हालदार साहब हैरान रह गए थे।

(घ) चश्मे वाला साधारण व्यक्तित्व वाला गरीब व्यक्ति था। उसके मन में देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। वह गली-गली में घूमकर चश्मे बेचकर गुजारा करता था।

(ङ) हालदार साहब चश्मे वाले (कैप्टन) को देखकर चक्कर में पड़ गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कैप्टन कोई बहुत तगड़ा या मज़बूत व्यक्ति होगा। किंतु वह एक मरियल-सा बूढ़ा और लँगड़ा व्यक्ति था। वे सोचने लगे कि उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, यह उनकी समझ से बाहर था।

(च) हालदार साहब चश्मे वाले को देख चुके थे। वे ऐसे देशभक्त व्यक्ति के विषय में अधिक जानकारी चाहते थे। पानवाले ने उसकी अधिक जानकारी नहीं दी और दूसरा उनके ड्राइवर को भी जल्दी थी। इसलिए हालदार साहब वहाँ अधिक देर तक न रुक सके और न ही किसी अन्य व्यक्ति से कैप्टन के विषय में जानकारी हासिल कर सके।

(छ) इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि देशभक्ति की भावना का होना या न होना मन की स्थिति व भावना पर निर्भर है। कैप्टन गरीब एवं अपाहिज है, किंतु वह देशभक्त है। पानवाला स्वस्थ एवं अच्छा कमाता है, पर उसके मन में देशभक्ति की भावना नहीं है। अपितु वह देशभक्तों का मज़ाक उड़ाता है।

(ज) प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 2 में संकलित ‘नेताजी का चश्मा’ नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। इस गद्यांश में बताया गया है कि देशभक्ति की भावना का होना या न होना मनुष्य की मनोदशा पर निर्भर करता है।

आशय/व्याख्या-कैप्टन गरीब एवं अपाहिज है, किंतु देशभक्त है। यद्यपि पानवाला स्वस्थ है, तथापि देशभक्त नहीं है। हालदार साहब जब पान खाने के लिए कस्बे के चौराहे पर रूके तो उन्होंने पानवाले से कैप्टन के विषय में पूछा तो उसने कैप्टन के लिए बूढ़ा, कमज़ोर, मरियल लंगड़ा, पागल आदि शब्दों का प्रयोग किया और उसका मज़ाक उड़ाया। किंतु हालदार साहब को किसी देशभक्त का इस प्रकार मज़ाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए कि एक बहुत ही कमज़ोर बूढ़ा, लंगड़ा आदमी सिर पर गाँधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में छोटी-सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बाँस पर टँगे हुए बहुत-से चश्मे लिए अभी-अभी एक गली से निकला था तथा अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँस टिका रहा था। उसके पास अपनी दुकान भी नहीं है। वह तो चश्मे बेचने के लिए फेरी लगाता है। हालदार साहब यह सब देखकर हैरान थे। वे जानना चाहते थे कि फिर इस व्यक्ति को कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यह इसका वास्तविक नाम है, किंतु पानवाले ने उसके विषय में और अधिक बात करना मना कर दिया। उधर ड्राइवर भी बेचैन था और हालदार साहब को काम भी था। अतः वे जीप में बैठकर चले गए। इस प्रकार हालदार साहब को कैप्टन के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी, किंतु यह निश्चित है कि हालदार साहब को देशभक्तों का मज़ाक उड़ाने वाले लोग पसंद नहीं हैं।

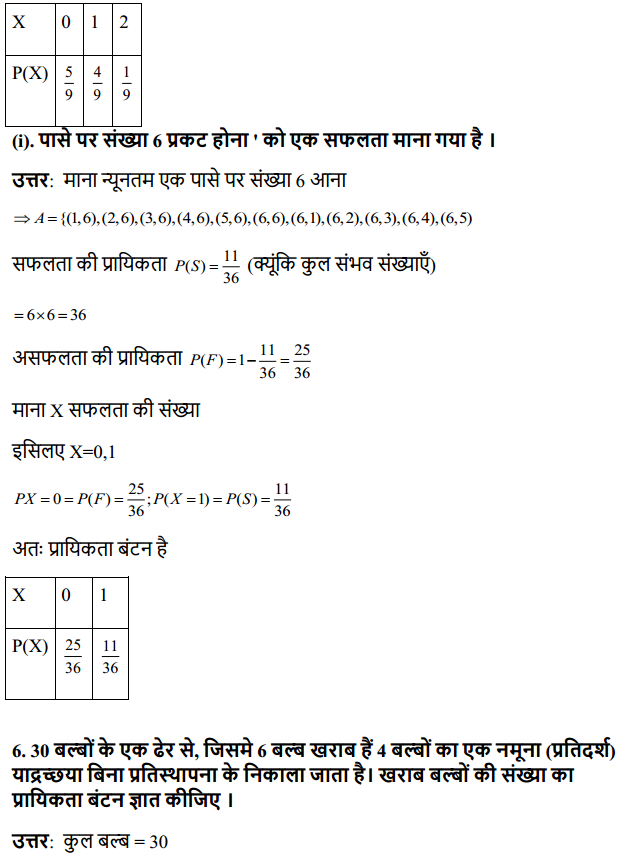

(5) बार-बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर-गृहस्थी-जवानी जिंदगी सब कुछ होम देनेवालों पर भी हँसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूँढ़ती है। दुखी हो गए। पंद्रह दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही खयाल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आँखों . पर चश्मा नहीं होगा।…….. क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया।….. और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएँगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएँगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे।

लेकिन आदत से मजबूर आँखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको! जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते-न-रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़-तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए।

मूर्ति की आँखों पर सरकडे से बना छोटा-सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं।

हालदार साहब भावुक हैं। इतनी-सी बात पर उनकी आँखें भर आईं। [पृष्ठ 63-64]

प्रश्न-

(क) पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए।

(ख) हालदार साहब क्या सोचकर दुःखी हो गए?

(ग) कैप्टन की मृत्यु का हालदार साहब पर क्या प्रभाव पड़ा?

(घ) हालदार साहब ने ऐसा क्यों सोचा कि सुभाष की प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा?

(ङ) हालदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया और क्यों?

(च) हालदार साहब ने जीप से उतरकर क्या और क्यों किया?

(छ) हालदार साहब भावक क्यों हो गए थे?

(ज) इस गद्यांश का संदेश क्या है?

(झ) उपर्युक्त गद्यांश का प्रसंग लिखते हुए आशय स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

(क) पाठ का नाम-नेताजी का चश्मा।

लेखक का नाम-स्वयं प्रकाश।

(ख) हालदार साहब के मन में देश के प्रति अथाह प्रेम है। देश पर जीवन बलिदान करने वाले देशभक्तों के प्रति भी उनके मन में आदर भाव है। जो लोग देशभक्तों को आदर देने की अपेक्षा उन पर हँसते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करने के अवसर की ताक में रहते हैं, उनके व्यवहार को देखकर वह दुःखी होते हैं।

(ग) कैप्टन की मृत्यु का हालदार साहब को बहुत दुःख हुआ। वे अब चौराहे पर पान खाने के लिए भी नहीं रुकना चाहते थे ।

(घ) मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गए थे और जो सज्जन सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति को चश्मा पहनाता था, वह मर चुका था। इसीलिए हालदार साहब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं होगा।

(ङ) हालदार साहब ने ड्राइवर को आदेश दिया था कि वह बाजार के चौराहे पर जीप न रोके। क्योंकि वे सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे। इसलिए अधिक काम होने का बहाना बना दिया था।

(च) हालदार साहब ने एकाएक जीप रोकने का आदेश दिया और शीघ्रता से जीप से उतरकर तेज गति से चलकर नेताजी की मूर्ति के सामने गए और वहाँ सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। उन्होंने नेताजी के प्रति आदर व सम्मान व्यक्त किया।

(छ) हालदार साहब ने देखा कि सुभाष की मूर्ति की आँखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। यह देखकर उनका मन भावुक हो उठा कि अभी भी देशभक्ति जीवित है। सुभाषचंद्र बोस जैसे महान् देशभक्तों का आदर करने वाले लोग अभी भी शेष हैं।

(ज) इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने जहाँ मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण किया है, वहाँ यह सिद्ध किया है कि संसार में अधिकांश लोग पानवाले जैसे स्वार्थी हैं। किंतु कुछ थोड़े-से लोग कैप्टन व हालदार जैसे भी हैं जिनके मन में देशभक्ति का जज्बा है और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना है। हमें दूसरी प्रकार के लोगों की भाँति व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागकर देशभक्त बनना चाहिए।

![]()

(झ) प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग 2 में संकलित ‘नेताजी का चश्मा’ नामक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ के लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी हैं। इस गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि देश में पान बेचने वाले जैसे लोग भी हैं तो कैप्टन और हालदार जैसे देशभक्तों की भी कमी नहीं है।

आशय/व्याख्या-लेखक ने बताया कि हालदार साहब बार-बार इस बात पर सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश के लिए अपना जीवन, घर-गृहस्थी, पूरी जवानी आदि सब कुछ न्यौछावर करने वालों का मज़ाक उड़ाती है। इतना ही नहीं, अपने आप को चंद पैसों के लिए बेचने के अवसर ढूँढती है। हालदार साहब ऐसा सोचकर बहुत दुखी हो गए थे। हालदार साहब पंद्रह दिन बाद फिर उसी कस्बे में से गुजरे। कस्बे में प्रवेश करने से पहले उन्हें ख्याल आया कि कस्बे के बीच में सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति तो निश्चित रूप से लगी हुई होगी, किंतु मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं होगा। क्योंकि मूर्तिकार (मास्टर) चश्मा बनाना भूल गया था और मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कैप्टन मर चुका था। हालदार साहब ने मन-ही-मन निश्चय किया कि आज वह मूर्ति के पास वाली पान की दुकान पर पान खाने नहीं रुकेंगे। यहाँ तक कि मूर्ति की तरफ आँख उठाकर देखेंगे भी नहीं। इसलिए ड्राइवर को कह दिया कि आज वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे।

पान कहीं आगे जाकर खा लेंगे। वैसे भी आज काम अधिक है। किंतु ज्यों ही हालदार साहब की जीप चौराहे पर पहुँची, उनकी आँखें चौराहे पर लगी मूर्ति की ओर अपने-आप उठ गईं। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि तुंरत ही ड्राइवर को उन्होंने जीप रोकने के लिए कहा। जीप तेज गति से जा रही थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। आसपास के सभी लोग जीप को देखने लगे। इससे पहले कि जीप रुकती हालदार साहब जीप से कूदे और तेज गति से मूर्ति की ओर चल दिए। नेता जी की मूर्ति के सामने जाकर सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आँखों पर सरकंडे का बना चश्मा लगा हुआ था जिस प्रकार बच्चे चश्मा बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो उठे। उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। कहने का भाव है कि हालदार साहब सोचने लगे कि लोगों में अभी देश भक्ति का भाव बचा हुआ है।

नेताजी का चश्मा Summary in Hindi

नेताजी का चश्मा लेखक-परिचय

प्रश्न-

श्री स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

1. जीवन-परिचय-स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। उन्हें कहानी लेखन में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उनका जन्म सन् 1947 में इंदौर में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। उनका बचपन राजस्थान में बीता था और नौकरी भी उन्हें राजस्थान में स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में ही मिली। उनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। अब वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् भोपाल में स्थायी रूप से रह रहे हैं। आजकल वे ‘वसुधा’ नामक पत्रिका के संपादन मंडल से जुड़े हुए हैं।

2. प्रमुख रचनाएँ-कहा जा चुका है कि स्वयं प्रकाश का नाम कहानी के क्षेत्र में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनके तेरह कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से प्रमुख कहानी-संग्रह इस प्रकार हैं___’सूरज कब निकलेगा’, ‘आएँगे अच्छे दिन भी’, ‘आदमी जात का आदमी’ तथा ‘संधान’।

उपन्यास-बीच में विनय’ तथा ‘ईंधन’।

प्रमुख पुरस्कार-उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

3. साहित्यिक विशेषताएँ श्री स्वयं प्रकाश की कहानियों एवं उपन्यासों में मध्यवर्ग के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए विद्वान् उन्हें मध्यवर्गीय जीवन-शैली के महान् चितेरे कहते हैं। उनकी कहानियों में कस्बों की जीवन-शैली का बोध बड़ी कुशलता एवं कलात्मकता से अभिव्यक्त हुआ है। वे देशभक्ति की नारेबाजी के विरुद्ध हैं। वे मनुष्य के आचरण में ही देशभक्ति देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में जातिगत भेदभाव का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। उनकी दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं। वे सामाजिक विकास के मार्ग में आने वाली हर बुराई, रूढ़ि व अंधविश्वास को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं।

4. भाषा-शैली-स्वयं प्रकाश की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं पात्रानुकूल है। उन्होंने लोक-प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। उन्होंने विषय को गहराई से समझने का प्रयास किया है। उन्होंने वर्णनात्मक एवं संवादात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। रोचक किस्सागोई शैली में रचित उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचक परंपरा को समृद्ध करती हैं।

नेताजी का चश्मा पाठ का सार

प्रश्न-

‘नेताजी का चश्मा’ शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर-

लेखक कहता है कि हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुज़रा करते थे। कस्बा छोटा ही था। पक्के मकान बहुत कम थे। वहाँ एक छोटा-सा बाजार भी था। कस्बे में एक नगरपालिका भी थी। नगरपालिका ने नगर के मुख्य बाज़ार के चौराहे पर सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी होगी। मूर्ति को देखकर लगता है कि यह किसी स्थानीय मूर्तिकार से बनवाई गई होगी। शायद कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया होगा। नेताजी की यह मूर्ति टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थी। दो फुट ऊँची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही ‘दिल्ली चलो’ और ‘तुम मुझे खून दो’ का नारा याद आने लगता था।

हालदार साहब को यह बात बहुत खटकती थी कि नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था अर्थात् संगमरमर का नहीं था। उसके स्थान पर किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था।

हालदार साहब को वहाँ से गुज़रते समय लोगों का यह प्रयास बहुत अच्छा लगा था। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुज़रें तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। पहले मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मे के स्थान पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार हालदार साहब वहाँ से गुज़रे तो प्रतिमा के चश्मे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह विचार तो बहुत ही अच्छा है कि यदि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते तो चश्मा तो आसानी से बदला जा सकता है।

हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चश्मा बदलने का रहस्य क्या हो सकता है? चश्मे को बार-बार कौन बदलता है? उन्होंने अपनी जीप रुकवाकर चौराहे पर बैठे पानवाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है? पानवाले ने बताया कि यह फ्रेम कैप्टन चश्मेवाला बदलता है। यदि मूर्ति पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह चश्मा ग्राहक को देकर उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। किंतु वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। जब पानवाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया तो उसने बताया। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। उनका अनुमान सही निकला। क्योंकि यह मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार द्वारा बनवाई गई होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया होगा अथवा चश्मा बनाने में असफल रहा होगा।

हालदार साहब के मन की जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं हुई थी। उसने पानवाले से फिर पूछा कि यह चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? पान वाला हँसता हुआ बोला-वह तो लँगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा? वो देखो, वो आ रहा है। उसका कहीं फोटो-वोटो छपवा दो। पानवाले की यह मजाक भरी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। किसी देशभक्त की हँसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हालदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल-सा लँगड़ा आदमी सिर पर गाँधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए हुआ आ रहा था। उसके एक हाथ में एक छोटी-सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बाँस पर टँगे बहुत-से चश्मे थे। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा? किंतु यह जानने की किसी को फुर्सत नहीं थी। उस दिन के बाद कई वर्षों तक हालदार साहब आते-जाते नेताजी की मूर्ति पर विभिन्न प्रकार के चश्मे देखते रहे। बिना चश्मे के मूर्ति उन्होंने नहीं देखी।

कुछ समय पश्चात् हालदार साहब वहाँ से गुज़रे तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनकर हालदार साहब निराश हो गए और जीप में बैठकर चले गए। वे जीप में बैठकर सोचने लगे कि इस देश का क्या होगा जहाँ के लोग देशभक्तों की बलिदानियों का मज़ाक करते हैं और स्वयं बिकने को तैयार रहते हैं।

कुछ समय पश्चात् हालदार साहब जब बाजार से गुजरे तो उन्होंने निश्चय किया था कि वे नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा की ओर नहीं देखेंगे। किंतु चौराहा आने पर वे रुके बिना न रह सके। उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब की आँखें नम हो गईं। वे भावुक हो उठे।

कठिन शब्दों के अर्थ

(पृष्ठ-60) हालदार = हवलदार। कस्वा = छोटा-सा नगर। ओपन एयर सिनेमाघर = बिना छत का सिनेमाघर। प्रतिमा = मूर्ति। प्रशासनिक = प्रशासन संबंधी। लागत अनुमान = किसी वस्तु के बनाने में खर्च का अंदाजा। उपलब्ध बजट = खर्च करने के लिए जितना धन पास में हो। ऊहापोह = दुविधा। शासनावधि = शासन करने का समय। निर्णय = फैसला। मासूम = भोलापन। संगमरमर = सफेद पत्थर। सराहनीय = प्रशंसा करने योग्य। प्रयास = कोशिश। कसर होना = कमी होना। खटकना = बुरा लगना।

(पृष्ठ-61) लक्षित किया = ध्यान दिया। कौतुकभरी = हैरान कर देने वाली। आइडिया = विचार। निष्कर्ष = परिणाम। चौकोर = चार किनारों वाला। खुशमिज़ाज़ = प्रसन्न स्वभाव वाला। तोंद = पेट। थिरकी = हिली। बत्तीसी = खुले दाँत । दुर्दमनीय = जिसे दबाना कठिन हो। चेंज = बदलना। गिराक = ग्राहक। फ्रेम = चौखट। बिठा दिया = लगा दिया। आहत = दुःखी। असुविधा = परेशानी। फिट करना = लगा देना। दरकार होना = इच्छा होना।

(पृष्ठ-62) ओरिजिनल = मूल, असली। चकित = हैरान। पीक = पान की थूक। द्रवित = पिघलना। वाकई = सचमुच। विचित्र = अद्भुत। ख्याल = विचार। नतमस्तक = सिर झुकाना। भूतपूर्व = पुराना। अवाक् = हैरान। फेरी लगाना = घूम-घूमकर सामान बेचना। चक्कर में पड़ना = हैरान होना।

(पृष्ठ-63) उदास = निराश, दुखी। चुकाकर = देकर। प्रफुल्लता = खुशी। होम = बलिदान करना। बिकने के मौके = अपना स्वार्थ पूरा करने का अवसर।

(पृष्ठ-64) हृदयस्थली = बीच का मुख्य स्थान। प्रतिष्ठापित = स्थापित करना। अटेंशन = सावधान की अवस्था में। आँख भर आना = आँसू बहना। भावुक होना = कोमल भावनाओं से हृदय भर जाना।

HBSE 10th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 10 नेताजी का चश्मा Read More »