Haryana State Board HBSE 11th Class Sanskrit Solutions व्याकरणम् Sandhi prakaran सन्धि-प्रकरण Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Sanskrit व्याकरणम् सन्धि-प्रकरण

मनुष्य की प्रवृत्ति प्रत्येक क्षेत्र में सुविधा शीघ्रता और स्वल्प प्रयत्न से काम चलाने की होती है, इसीलिए भाषा में भी कहीं सुविधा की दृष्टि से, कहीं शीघ्रता के कारण, तो कहीं प्रयत्न की स्वल्पता से आस-पास आने वाले वर्षों में परिवर्तन हो जाता है, उनके । स्थान पर एक नया ही वर्ण आ जाता है, किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है, कहीं एक नया वर्ण बीच में आ जाता है, किसी वर्ण को द्वित्व हो जाता है।

ये सभी परिवर्तन बोलचाल में प्रयोग में आने वाली भाषा में स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। व्याकरण के नियमों की खोज करने वाले विद्वान इन परिवर्तनों को एकत्र करके इनका वर्गीकरण और विभाजन करके कुछ नियम निश्चित कर लेते हैं। इन नियमों को सन्धि के नियम कहते हैं। थोड़े से शब्दों में सन्धि की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है-

सन्धि की परिभाषा (लक्षण) “व्यवधान रहित दो वर्गों के मेल से जो विकार होता है, उसे सन्धि कहते हैं।” सन्धि और संयोग में अन्तर-दो व्यंजनों के अत्यन्त समीपवर्ती होने पर भी उनका मेल संयोग कहलाता है। संयोग की अवस्था में उन वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, जबकि सन्धि की अवस्था में उन वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है।

जैसे-संयोग का उदाहरण-जगत् + तलम् = जगत्तलम्। तत् + कालः = तत्कालः। वाक् + चातुर्यम् = वाक्चातुर्यम्। इनमें वर्गों के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आया है। सन्धि का उदाहरण-रमा + ईशः = रमेशः। इति + आदि = इत्यादि। यहाँ पर वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यहाँ सन्धि है।

यह विकार कभी उनमें से एक में ही होता है, कभी-कभी दोनों में हो जाता है। कभी दोनों वर्ण मिलकर किसी नए वर्ण को जन्म दे देते हैं। जैसे इति + उवाच = = इत्युवाच । यहाँ केवल ‘ई’ को ‘य’ हो गया है। तत् + श्रुत्वा = तच्छ्रत्वा । यहाँ ‘त्’ का ‘च’ तथा ‘श’ का ‘छ’ हो गया है। नर + इन्द्रः = नरेन्द्रः यहाँ ‘अ’ तथा ‘इ’ के स्थान पर एक नया वर्ण ‘ए’ हो गया है। यह आवश्यक नहीं कि सभी जगह सन्धि की जाए। कहीं-कहीं प्रयोग करने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह सन्धि करे अथवा न करे। सन्धि कहाँ अनिवार्य है तथा कहाँ इच्छा पर निर्भर है, इसके लिए भी संस्कृत में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। उनमें कुछ विशेष नियम निम्नलिखित हैं

1. एक पद में सन्धि करना आवश्यक है; जैसे ‘देवाः’ शब्द देव + अस्’ से बना है। इस जगह दीर्घ सन्धि करना आवश्यक है। देव + देव अस् प्रयोग करना अशुद्ध होगा।

2. धातु और उपसर्ग के योग में सन्धि आवश्यक है; जैसे वि + अचिन्तयत् = व्यचिन्तयत्। यहाँ पर ‘वि’ उपसर्ग के बाद अचिन्तयत् धातु से बना रूप है, इसलिए यहाँ पर वि अचिन्तयत् प्रयोग करना अशुद्ध है।

3. समास में सन्धि आवश्यक है; जैसे-नराणां + इन्द्रः = नरेन्द्रः। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है अतः यहाँ पर नर + इन्द्रः में गुण सन्धि करके नरेन्द्र प्रयोग करना ही उचित है ‘नरइन्द्रः’ प्रयोग करना ठीक नहीं है।

4. किसी वाक्य में आए हुए पदों की सन्धि करना आवश्यक नहीं है, वहाँ पर प्रयोग करने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह सन्धि करे अथवा न करे; जैसे-मम अयं पुत्रः वर्तते । इस वाक्य को इसी रूप में रखा जा सकता है अथवा ‘ममायं पुत्रो वर्तते’ इस प्रकार सन्धि करके भी इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। अतः यहाँ सन्धि करना आवश्यक नहीं है।

1. सन्धियों के भेद

सन्धि तीन प्रकार की होती है

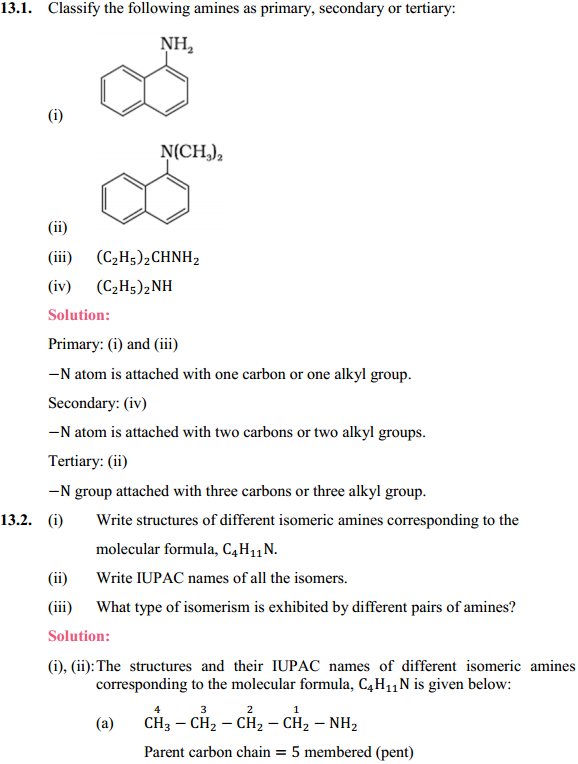

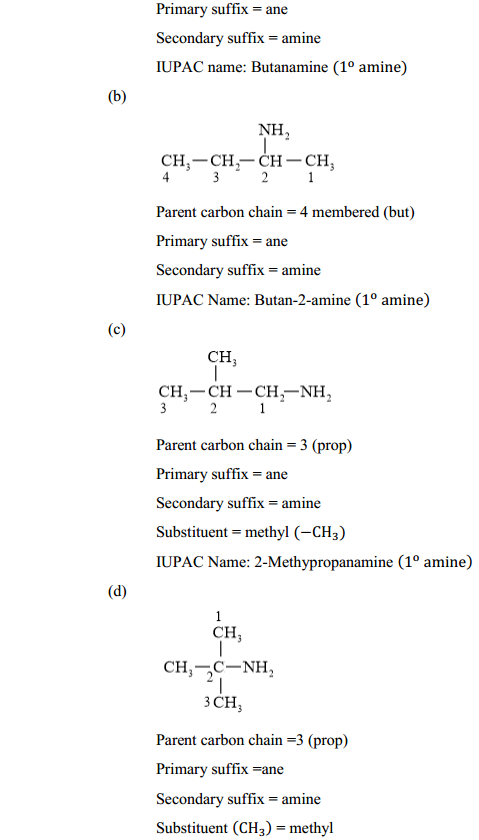

- स्वर सन्धि (अच् सन्धि)

- व्यंजन सन्धि (हल् सन्धि)

- विसर्ग सन्धि।

1. स्वर सन्धि (अच् सन्धि)-जब एक स्वर के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, तो उन दोनों के मेल से एक स्वर में या दोनों स्वरों में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर सन्धि या अच सन्धि कहते हैं। स्वर सन्धि के निम्नलिखित आठ भेद हैं

- दीर्घ सन्धि,

- गुण सन्धि,

- वृद्धि सन्धि,

- यण सन्धि,

- अयादि सन्धि,

- पूर्वरूप सन्धि,

- पर रूप सन्धि,

- प्रकृति भाव।

पूर्वरूप सन्धि, पररूप सन्धि, प्रकृति भाव पाठ्यक्रम में नहीं हैं।

स्वर सन्धि (1) दीर्घ सन्धि-जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ से परे वही ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आ जाएँ तो उन दोनों के मेल से वह स्वर दीर्घ (आ, ई, ऊ, ऋ) हो जाता है। इसे दीर्घ सन्धि कहते हैं।

(क) ‘अ’ या ‘आ’ से परे ‘अ’ या ‘आ’ होने पर दोनों को मिलकर दीर्घ ‘आ’ हो जाता है; जैसे

अ + अ = आ

मृग + अंकः = मृगांकः। दैत्य + अरिः = दैत्यारिः।

तत्र + अगच्छत् = तत्रागच्छत्। मुर + अरिः = मुरारिः।

परम + अर्थः = परमार्थः। हिम + अचलः = हिमाचलः।

अ + आ = आ

हिम + आलयः = हिमालयः। देव + आलयः = देवालयः।

देव + आनन्दः = देवानन्दः। परम + आनन्दः = परमानन्दः।

आ + अ = आ

विद्या + अर्थीः = विद्यार्थीः। विद्या + अभ्यासः= विद्याभ्यासः।

महा + असुरः = महासुरः। सा + अपि = सापि।

आ + आ = आ

विद्या + आलयः = विद्यालयः। विधवा + आश्रमः = विधवाश्रमः।

दया + आनन्दः = दयानन्दः। लता + आसीत् = लतासीत् ।

(ख) इ या ई से परे इ या ई होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ (ई) हो जाती है; जैसे

इ + इ = ई.

कवि + इन्द्रः = कवीन्द्रः। मुनि + इच्छा = मुनीच्छा।

मुनि + इन्द्रः = मुनीन्द्रः। रवि + इन्द्रः = रवीन्द्रः।

इ + ई = ई

गिरि + ईशः = गिरीशः। कवि . + ईश्वरः = कवीश्वरः।

मुनि + ईशः = मुनीशः। दधि + ईहते = दधीहते।

ई + इ = ई

सुधी + इन्द्रः = सुधीन्द्रः।

मही + इन्द्रः = महीन्द्रः।

ई + ई = ई

लक्ष्मी + ईश्वरः .लक्ष्मीश्वरः। मही + ईशः = महीशः।

देवी + ईहते = देवीहते। श्री + ईशः = श्रीशः।

(ग) उ + उ = ऊ

सु + उक्तिः = सूक्तिः । भानु + उदयः = भानूदयः।

लघु + उत्सवः = लघूत्सवः। गुरु + उपदेशः = गुरूपदेशः।

उ + ऊ = ऊ

साधु + ऊर्ध्वम् = साधूर्ध्वम्।

लघु + ऊर्मिः = लघूमिः।

ऊ + उ = ऊ

वधू + उत्सवः = वधूत्सवः।

ऊं + ऊ = ऊ

भू + ऊर्ध्वम् = भूर्ध्वम् ।

(घ) ऋ या ऋ से परे यदि ऋ या ऋ आ जाए तो दोनों के स्थान में दीर्घ ऋ हो जाता है, जैसे-ऋ + ऋ = ऋ = पितृ + ऋणम् = पितणम्। मात + ऋद्धि = मातद्धिः। दीर्घ “ऋ” के उदाहरण प्रायः नहीं मिलते। अपवादः-कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जिनमें उपर्युक्त नियम के अनुसार दीर्घ नहीं होता है, किन्तु पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे

सार + अंगः = सारंगः।

शक + अन्धुः = शकन्धुः।

पत + अंजलिः = पतंजलिः।

मार्त + अण्डः = मार्तण्डः।

कर्क + अन्धुः = कर्कन्धुः।

गुण सन्धि (ए, ओ, अर् अल्)

नियम-यदि हस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ, तृ में से कोई स्वर हो तो अ + इ मिलकर (‘ए’, अ + उ मिलकर ओ’, अ + ऋ मिलकर ‘अर्’ तथा अ + लृ मिलकर ‘अल्’ हो जाता है। इसे गुण सन्धि कहते हैं। (आद्गुणः) जैसे

(क) अ + इ = ए

सुर + इन्द्रः .. = सुरेन्द्रः। गज + इन्द्रः = गजेन्द्रः।

देव + इच्छा = देवेच्छा ।। देव + · इन्द्रः = देवेन्द्रः।

आ + इ = ए

महा + इन्द्रः = महेन्द्रः। तथा + इति = तथेति।

लता + इव = लतेव। महा + इच्छा = महेच्छा।

अ + ई = ए

राज + ईशः = राजेशः। परम + ईश्वरः = परमेश्वरः।

नर + ईशः = नरेशः। सुर + ईशः = सुरेशः।

आ + ई = ए

महा + ईशः = महेशः। उमा + ईशः = उमेशः ।

रमा + ईशः = रमेशः। गंगा + ईश्वरः = गंगेश्वरः।

(ख) अ + उ = ओ

चन्द्र + उदयः = चन्द्रोदयः। पुरुष + उत्तमः = पुरुषोत्तमः।

मंत्र + उच्चारणम् = मन्त्रोच्चारणम् । तस्य + उपरिः = तस्योपरिः।

अ + ऊ = ओ

जल + ऊर्मिः = जलोमिः। . सूर्य + ऊष्माः = सूर्योष्माः।

आ + उ = ओ

महा + उदधिः = महोदधिः। विद्या + उपदेशः = विद्योपदेशः।

गंगा + उदकम् = गंगोदकम्। भार्या + उटजः = भार्योटजः।

आ + ऊ = ओ

गंगा + ऊर्मिः = गंगोर्मिः। लता + ऊर्ध्वम् = लतोर्ध्वम् ।

(ग) अ + ऋ = अर्

सप्त + ऋषिः = सप्तर्षिः। देव + ऋषिः = देवर्षिः।

आ + ऋ = अर्

महा + ऋषिः = महर्षिः ।

(घ) अ + लृ = अल्

तव + लृकारः = तवल्कारः।

आ + लृ = अल् माला + लृकारः = मालाल्कारः।

संस्कृत में दीर्घ ल होती ही नहीं।

अपवादः निम्नलिखित स्थानों पर उपर्युक्त नियमों के होने पर भी गुण सन्धि नहीं होती, किन्तु वृद्धि सन्धि होती है। जैसे

स्वर + ईरः । = स्वैरः।

स्व + ईरिणी = स्वैरिणी।

अक्ष + ऊहिणी = अक्षौहिणी।

प्र + ऋच्छति = प्रार्छति।

सुख + ऋतः = सुखार्तः।

पिपासा + ऋतः = पिपासातः।

वृद्धि सन्धि (ऐ, औ, आर)

नियम-यदि ह्रस्व या दीर्घ ‘अ’ से परे ए’ या ‘ऐ’ हो तो दोनों मिलकर ‘ऐ’ हो जाते हैं। यदि अ (आ) के बाद ‘ओ’ या ‘औ’ हो तो दोनों मिलकर ‘औ’ हो जाते हैं और अ (आ) के बाद ‘ऋ’ हो तो ‘आर’ हो जाते हैं। यह वृद्धि सन्धि है। (वृद्धिरेचि)। जैसे

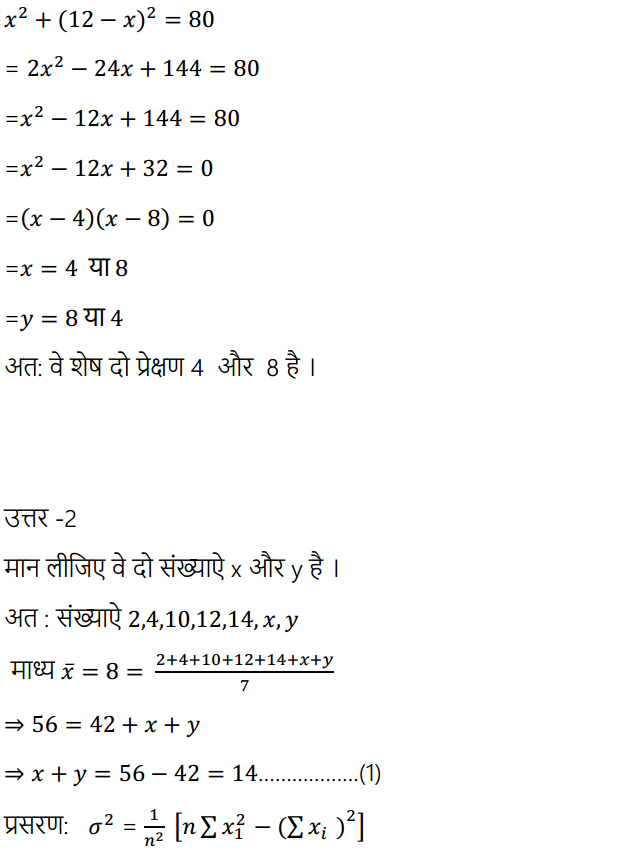

(क) अ + ए = ऐ – सम + एव

अ + ऐ = ऐ – देव + ऐश्वर्यम

आ + ए = ऐ – तथा + एव

आ + ऐ = ऐ – महा + ऐरावतः

(ख) अ + ओ = औ – वन + औषधिः = वनौषधिः। जल + ओध: = जलौधः।

अ + औ = औ – तव + औदार्यमू = तवौदार्यम। ब्रह्म + औपनिषद् = ब्रहौपनिषद्।

आ + ओ = औ – महा + ओध: महा + ओजस्वी = महौजस्वी।

आ + औ = औ – महा + औषधम् = महौषधम्। महा + औत्सुक्यम् = महौत्सुक्यमू।

(ग) अ + ऋ = आर – सुख + ऋतः = सुखार्तः। दु:ख + ऋतः = दुखार्तः।

आ + ऋ = आर – पिपासा + ऋतः = पिपासार्तः। बुभुक्षा +ऋतः बुभुक्षार्तः।

अपवादः

प्र + एजते = प्रेजते। उप + ओषति = उपोषति।

शिवाय + ओम् = शिवायोम्। शिव + एहि = शिवेहि।

यण् सधि (य, व, र, ल्)

नियम-यदि हस्व अथवा दीर्घ इ, उ, ऋ, लु, से परे कोई भिन्न (विजातीय) स्वर हो तो इ, उ, ऋ, तृ के स्थान पर क्रमशः य व र् ल् (यण) हो जाता है, उसे यण सन्धि कहते हैं। (इकोयणचि)। जैसे

(क) यदि + अपि = यद्यपि। इति + आदि = इत्यादि।

इति + उवाच = इत्युवाच। एहि + एहि = एह्येहि।

नदी + अत्र = नधन। नदी + आवेगः = नद्यावेगः।

गोपी + एषाः = गोप्येषाः। सुधी + उपास्यः = सुद्ध्युपास्यः।

(ख) मधु + अरिः = मध्वरिः। गुरु + आदेशः = गुर्वादेशः।

मधु + इदम् = मध्विदम् ।

सु + आगतम् = स्वागतम्। अनु + एषणम = अन्वेषणम्।

गच्छतु + एकः = गच्छत्वेकः। तिष्ठतु + आगत्य = तिष्ठत्वागत्य।

वधू + आननम् = वध्वाननम्। वधू + आशयः = वध्वाशयः।

भू + आदिः = भ्वादिः। चमू + ईश्वरः = चम्वीश्वरः।

(ग) मातृ + अंशः = मात्रंशः। धातृ + इच्छा = धात्रिच्छा।

पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा। मातृ + औदार्यम् = मात्रौदार्यम्।

(घ) लृ = ल् = लृ + आकृति = लाकृति।

अयादि सन्धि

(‘ए’ को ‘अय’, ‘ऐ’ को ‘आय’, ‘ओ’ को ‘अन्’ तथा ‘औ’ को ‘आव’) नियम-यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों से परे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ‘ए’ के स्थान पर ‘अय्’ ‘ऐ’ ‘ के स्थान पर ‘आय’, ‘ओ’ के स्थान पर ‘अव’, ‘औ’ के स्थान पर ‘आ’ आदेश हो जाते हैं।

उदाहरण:

(क) ए + अ = अय्। ने + अनम् = नयनम् ।

चे + अनम् = चयनम्।

जे + अति = जयति।

हरे + ए = हरये।

ने + अति = नयति।

(ख) ऐ + अ = आय् । नै + अकः = नायकः।

गै + अकः = गायकः।

ऐ + ए = आये। रै + ए = राये

(ग) ओ + अ = अव। भो + अति (ओ + अ) = भवति।

विष्णो + ए (ओ + ए) = विष्णवे।

साधो + ए (ओ-+ ए) = साधवे

(घ) औ + अ = आव। पौ + अकः = पावकः।

लौ + अकः = लावकः।

नौ + इकः = नाविकः। नौ + ए = नावे।

गौ + औ = गावौ। तौ + उचतुः = तावुचतुः।

व्यंजन (हल) सन्धि

व्यंजन (हल) का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन (हल). सन्धि कहते हैं। जैसे

तत् + चित्रम् = तच्चित्रम्

तत् + टीकते = तट्टीकते

इन उदाहरणों में त् + च् मिलने से प्रथम अक्षर के स्थान पर च् तथा त् + ट् मिलने से प्रथम अक्षर त् के स्थान पर ट् हो गया है।

व्यंजन सन्धि के अनेक भेद हैं। जैसे

श्चुत्व, जश्त्व, ष्टुत्व, चव तथा अनुस्वार इत्यादि।

श्चुत्व सन्धि

सकार व तवर्ग के स्थान पर शकार व चवर्ग आदेश हो जाता है। यदि स या तवर्ग (त, थ, द, ध, न) से पहले या पीछे . ‘श’ या चवर्ग (च, छ, ज, झ, ञ) हों तो ‘स’ को ‘श’ और तवर्ग को चवर्ग हो जाते हैं। (स्तोः श्चुनाश्चुः)।

रामस् + चलति = रामश्चलति।

कस् + चित् = कश्चित्।

ततस् + च = ततश्च।

दुस् + चरित्रम् = दुश्चरित्रम्।

देवस् + चिनोति = देवश्चिनोति।

श्रेयस् + च = श्रेयश्च।

अग्निस् + शाम्यति = अग्निशशाम्यति।

रामस् + शेते = रामशशेते।

रामस् + शोभते = रामश्शोभते।

तवर्ग को चवर्ग

उत् + चरति = उच्चरति।

उत् + चारणम् = उच्चारणम्।

तत् + च = तच्च।

सत् + चित् = सच्चित्।

सत् + चरित्र: = सच्चित्रः।

तत् + छत्रम् = तच्छत्रम्।

सद् + जनः = सज्जनः।

उद् + ज्वलः = उज्ज्वलः।

तद् + जयः = तज्जयः।

तद् + जालः = तज्जालः।

तद् + झङ्कारः = तज्झझ्कारः।

राजन् + जयः = राजण्जयः।

तत् + झटिति = तज्झटिति।

यान + चा = याञ्चा ।

राजु + न: = राज + अः = राज्ञः।

यज् + न = यज्ञः।

अपवाद: श् के परे तवर्ग को चवर्ग नहीं होता। जैसे

विश् + नः = विश्नः

प्रश् + नः = प्रश्नः

जश्त्व सन्धि

1. प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर होना।

यदि पूर्व पद के अन्त में वर्ग का कोई अघोष अक्षर (क्, च् ट्, त्, प) हों और उससे परे कोई घोष अक्षर वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा अक्षर या य र ल व हो या कोई स्वर वर्ण हो तो उस प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। (झलां जश झशि-सूत्र)

(क) क् को ग् जैसे-

(i) दिक् + अम्बरः = दिगम्बरः

वाक् + ईश्वर: = वागीश्वरः

त्वक् + इन्द्रियम् = त्वगेन्द्रियम्

(ii) दिक् + गजः = दिग्गजः

वाक् + दत्ताः = वार्दत्ताः।

वाक + हरि: = वाग्हरिः।

(ख) च् को जू

(i) अच् + अन्तः = अजन्तः

अच् + आदि = अजादि

(ii) अच् + यणौ = अज्यणौ

(ग) ट् को ड्र

(i) षट् + आननम् = षडाननम्

सम्राट + अयम् = सम्राडयम्

(ii) परिवाट् + याति = परिवाड्ययाति

(घ) त् को द्र

(i) जगत् + ईशः = जगदीशः

चित् + आनन्दः = चिदानन्दः

(ii) जगत् + बन्धु: = जगद्बन्धु:

महत् + वनम् = महद्धनम्

बृहत् + रथः = बृहद्रयः

(ङ) प् को ब्

(i) सुप् + अन्तः = सुबन्तः

(ii) अप् + जम् = अज्ञम्

(iii) अपू + भक्षः = अब्भक्षः

2. वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर पाँचवां अक्षर होता है।

यदि वर्ग के प्रथम अक्षर से किसी वर्ग का पाँचवां वर्ण परे हो तो पहले को अपने वर्ग का पाँचवां वर्ण हो जाता है। जैसे-

दिक् + नागः = दिङ्नागः (दिग्नागः)

उदक् + मुखः = उदङ्मुख (उदग्मुखः)

अच् + नास्ति = अस्नास्ति (अभूनास्ति)

षट् + मुखः = षण्मुखः (षड्मुखः)

एतद् + मुरारि = एतत्रारि (एतमुरारि)

अप् + मानम् = अब्मानम् (अब्मानम्)

3. वर्ग के चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण होना।

दी महाप्राण वर्ण इकट्ठे नहीं रह सकते। अतः यदि दो महाप्राण वर्ण इकट्ठे हों तो पूर्ववर्ती वर्ण को अल्पप्राण अर्थात् चौथे के बदले तीसरा वर्ण हो जाता है जैसे-

(क) घ् को ग् = दुध् + धः = दुग्ध।

दुध् + धम् = दुग्धम्।

(ख) ध् को द् = शुध् + धिः = शुद्धिः।

युध् + धम् = युद्धम् ।

क्रुध् + ध: = क्रुद्धः।

बुध् + धिः = बुद्धिः।

(ग) भू को ब् = आरभ् + धः = आरब्धः।

क्षुभ् + धः = क्षुब्धः।

लभू + धः = लब्धः ।

ष्टुत्व सन्धि

सकार तवर्ग का शकार चवर्ग।

नियम-यदि स तथा तवर्ग (त, थ, द, ध, न) या ष तथा टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) के साथ आगे-पीछे योग हो, तो स के स्थान पर ष और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। अर्थात् मूर्धन्य वर्ग (प् तथा टवर्ग) के योग होने पर दन्त्यवर्ण (स् तथा त् वर्ग) भी मूर्धन्य हो जाते हैं। अतः इसे मूर्धन्यभाव सन्धि कहते हैं। ष्टुनाष्टुः – सूत्र।

जैसे- स् को ष्-

रामस् + षष्ठः = रामष्षष्ठः।

रामस् + टीकते = .. रामष्टीकते।

धनुस् + टङ्कारः = धनुष्टङ्कारः।

तवर्ग को टवर्ग-

(क) तत् + टीका = तट्टीका।

तत् + टङ्कारः = तट्टकारः।

डीयते = उड्डीयते।

मत् + डमरूः = मड्डमरूः।

चक्रिन + ढौकसे = चक्रिण्डौकसे।

इष् + तः द्रष् + ता = द्रष्टा।

हृष् + तः = हृष्टः ।

षष + थः = षष्ठः।

षट् + नवति = षण्णवति।

पुष् + ति = पुष्टिः ।

चर्त्व सन्धि

किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से परे यदि किसी वर्ग का पहला, दूसरा तथा श, ष, स् में से कोई वर्ण हो तो तीसरे और चौथे वर्ण को अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे-

शरद् + सु = शरत्सु।

कुकुभ् + सु = कुकुप्स ।

विपद् + सु = विपत्सु।

छेद् + ता = छेत्ता ।

(i) पद के अन्त के ङ्, ण, न से पहले यदि हस्व स्वर और उससे परे कोई भी स्वर आ जाए तो ङ्, ण, न को द्वित्व हो जाता है। जैसे-

प्रत्यङ् + आत्मा = प्रत्यङ्ङात्या

सुगण + ईश: = सुगण्णीशः

कुर्बन् + एव = कुर्वन्नेव

तस्मिन + एव = तस्मिन्नेव

गच्छन + एव = गच्छन्नेव

अन्य उदाहरण-

सन् + अच्युतः = सन्नच्युतः

हसन् + आगच्छति = हसन्नागच्छति

कुर्वन् + अस्ति = कुर्वन्नस्ति

पिबन् + इव = पिबन्निव

खादन् + अपि = खादन्नपि

गच्छन् + + अवदत् = गच्छन्नवदत्

(ii) वर्ग के पहले चार वर्णों के पदान्त में होने और उससे परे श् वर्ण होने पर श् को विकल्प से छू हो जाता है। पहला वर्ण यदि तु हो तो उसे नियम के अनुसार च हो जाता है।

तत् + श्रुत्वा = तच्छ्रत्वा, तच्श्रुत्वा

तत् + श्लोकेन = तच्छ्लोकेन, तश्लोकेन

तत् + शिवः = तच्छिवः, तच्शिवः

सत् + शीलः = सच्छीलः, सशीलः

एतत् + श्रुत्वा = एतच्छ्रत्वा, एतच्श्रुत्वा

(iii) ह्रस्व स्वर से परे छ हो तो उसके पहले च जोड़कर उसे च्छ कर दिया जाता है। जैसे-

वृक्ष – + छाया = वृक्षच्छाया

शिव + छाया = शिवच्छाया

स्व + छन्दः = स्वच्छन्दः

गज + छाया = गजच्छाया

स्व + छत्रम् = स्वच्छत्रम्

स्निग्ध + छाया = स्निग्धच्छाया

(iv) पदान्त दीर्घ से परे यदि छ हो तो छ से पहले विकल्प से चु जोड़ा जाता है। जैसे-

लता + छाया = लताच्छाया,

लताछाया लीला + छत्रम् = लीलाच्छत्रम्,

लीलाछत्रम् लक्ष्मी + छाया – लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया

(v) ल् के परे रहने पर तवर्ग को ल हो जाता है, परन्तु यदि न् से परे ल् हो तो अनुनासिक ल होता है, अर्थात् न् को ल होने पर न से पहले स्वर के ऊपर अनुनासिक चिह्न (*) लगा दिया जाता है। जैसे

उत् + लेख: = उल्लेखः

उत् + लिखितम् = उल्लिखितम्

तत् + लय: = तल्लय:

तत् + लीनः = तल्लीनः

विद्युत् + लता = विद्युल्लता

तडित् + लता = तडिल्लता

विद्धान् + लिखति = विद्वाँल्लिखति

भवान् + लभते = भवाँल्लभते

महान् + लाभः = महाँल्लाभः

भवान् + लघु: = भवॉल्लघुः।

विसर्ग सन्धि

जब दो वर्णों के समीप होने पर किसी वर्ण को विसर्ग हो जाता है या विसर्गों को कोई अन्य वर्ण हो जाता है तो उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं

(क) सत्व सन्धि:

(i) विसर्ग (:) के बाद यदि च् या छ हो तो विसर्ग का श्, ट् या ठ् हो तो ष्, त् या थ् होने पर स् हो जाता है; जैसे

मनः + तापः = मनस्तापः

नमः + तुभ्यम् = नमस्तुभ्यम्।

इतः + तत: = इतस्ततः

विष्णु: + त्राता = विष्णुस्त्राता

शिरः + छेद: = शिरश्छेदः

रामः + चलति = रामश्चलति

नमः + ते = नमस्ते

धनु: + टंकारः = धनुष्टंकारः

(ख) शत्व तथा षत्व:

(ii) विसर्ग के बाद यदि श, ष, स् आए तो विसर्ग (:) का क्रमशः श, ष् और स् हो जाता है; जैसे

हरिः + शेते = हरिशशेते

निः + सारः = निस्सारः

निः + सन्देह = निस्सन्देह:

रामः + षष्ठ = रामष्षष्ठः

(iii) विसर्ग से पहले यदि इ या उ हो और बाद में क, ख या पु, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग (:) के स्थान पर ष हो जाता है; जैसे

निः + फलः = निष्फलः

दुः + कर्मः = दुष्कर्मः

निः + कपटः = निष्कपटः

उत्व

(ग) विसर्ग को उत्व:

(ओ) होना यदि विसर्ग से पूर्व ‘अ’ हो और बाद में भी हृस्व अ हो तो विसर्ग को ‘उ’ हो जाता है तथा विसर्ग पूर्व ‘अ’ के साथ मिलकर ‘ओ’ हो जाता है। परवर्ती ‘अ’ का पूर्वरूप हो जाता है और उसके स्थान पर ऽ चिह्न रख दिया

जाता है।

उदाहरण:

पुरुष: + अस्ति = पुरुषोडस्ति।

राम: + अत्र = रामोडत्र

एष + अब्रवीत् = ऐषोडब्रवीत् ।

शिवः + अर्च्य: = शिवोऽर्च्यः।

देवः + अयमू = देवोऽयम् ।

कः + अत्र = कोऽत्र।

सः + अपि = सोऽपि।

प्रथमः + अध्यायः = प्रथमोऽध्यायः।

(घ) विसर्ग सहित:

‘अ’ को यदि विसर्ग से पूर्व ‘अ’ हो किन्तु विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पाँचवां वर्ग हो अथवा य, र, ल, वु, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग सहित ‘अ’ को ओ हो जाता है।

उदाहरण:

रामः + गच्छति = रामो गच्छति।

रामः + घोषति = रामो घोषति।

रामः + जयति = रामो जयति।

रामः + ददाति = रामो ददाति।

रामः + भाति = रामो भाति।

रामः + मन्यते = रामो मन्यते।

रामः + रोचते = रामो रोचते।

शिवः + वन्द्यः = शिवोवन्द्यः।

मनः + रथः = मनोरथः।

मनः + हरेः = मनोहरः।

रुत्व

(ङ) यदि विसर्ग से पहले ‘अ’ ‘आ’ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई घोष वर्ग (वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह) हो तो विसर्ग के स्थान पर ‘र’ हो जाता है।

उदाहरण:

हरिः + उवाच = हरिरुवाच।

गौः + याति = गौर्याति।

हरेः + इच्छा = हरेरिच्छा।

गौः + इयम् = गौरियम्।

बालैः + हस्यते = बालैर्हस्यते।

पाशैः + बद्ध = पाशैर्बद्ध।

भानुः + उदैति = भानुरुदैति।

नृपतिः + जयति = नृपतिर्जयति।

पितुः + आज्ञा = पितुराज्ञा।

पुनः + अपि = पुनरपि। ।

ऋषिः + वदति = ऋषिर्वदति।

(च) विसर्ग का लोप

निम्नलिखित दशाओं में विसर्ग का लोप हो जाता है।

(i) यदि विसर्ग से पूर्व ह्रस्व ‘अ’ हो और उसके बाद ह्रस्व ‘अ’ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग लोप हो जाता है।

उदाहरण:

देवः + आयाति = देव आयाति।

अर्जुनः + उवाच = अर्जुन उवाच।

कः + एति = क एति।

कः + एषः = क एषः।

पयः + इच्छति = पय इच्छति।

(ii) यदि विसर्ग के बाद ‘अ’ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो ‘सः’ और ‘एषः’ शब्दों के विसर्ग का लोप हो जाता है।

उदाहरण:

सः + इच्छति = स इच्छति।

सः + भाषते = स भाषते।

एषः + कथयति = एष कथयति।

एषः + पठति = एष पठति।

(iii) यदि विसर्ग से पहले ‘आ’ हो और बाद में कोई स्वर या घोष वर्ण (वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह) हों तो विसर्ग का लोप हो जाता है।

उदाहरण- देवाः + आयान्ति = देवा आयान्ति।

(iv) सः और एषः के पश्चात् कोई व्यंजन हो तो इनके विसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे-

सः पठति = स पठति

एषः विष्णुः = एष विष्णुः

(v) यदि सः, एषः के पश्चात् ह्रस्व अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। जैसे-

सः एति = स एति

एषः एति = एष एति

किन्तु यदि सः, एषः के परे ह्रस्व अ हो तो विसर्ग सहित अ को ओ हो जाता है। जैसे-

सः + अस्ति = सोऽस्ति

एषः + अपि = एषोडपि

(vi) भोः, भगोः के विसर्गों का भी लोप हो जाता है यदि विसर्ग से परे कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ तथा य, र, ल, व्, ह् में से कोई वर्ण हो; जैसे-

भोः + लक्ष्मी = भो लक्ष्मी

भगोः + नमस्ते = भगो नमस्ते

अघोः + याहि = अघो याहि

(vii) नमः, पुरः, तिरः शब्दों के विसर्ग को क् या प् के परे होने पर स् हो जाता है।

जैसे

नमः + कारः = नमस्कारः

पुरः + कारः = पुरस्कारः

तिरः + कारः = तिरस्कारः

अयः + कारः = अयस्कारः

णत्व तथा षत्व विधान

1. णत्व विधान-एक पद में र्, ष् के बाद न आए तो ण् हो जाता है; जैसे चतुर्णाम्, पुष्णाति, जीर्णः इत्यादि। यदि ऋ के बाद भी न आए तो उसके स्थान पर भी ण् हो जाता है; जैसे नृणाम्, पितॄणाम्, चतसृणाम् आदि। ऋ, र, ष् तथा न के बीच में कोई स्वर अथवा कवर्ग, पवर्ग तथा ह्, य, व, र् या अनुस्वार हो तो भी न् के स्थान पर ण हो जाता है; जैसे रामेण, मूर्खेण, गुरुणा, रामाणाम्, मूर्खाणाम् तथा हरिणा आदि; किन्तु दृढेन, रसेन, अर्थेन, रसानाम् में ण नहीं होता, क्योंकि यहाँ र्, ऋ तथा न् के बीच उपर्युक्त अक्षरों के अतिरिक्त अक्षर आते हैं। पदान्त के न् का ण् नहीं होता। जैसे देवान, रामान्, हरीन्, गुरून् आदि।

2. षत्व विधान-अ, आ को छोड़कर शेष स्वर तथा ह, य, व, र, ल एवं कवर्ग के बाद में आने वाले अपदान्त प्रत्यय और । आदेश के स् के स्थान पर ष् हो जाता है। जैसे रामेषु, हरिषु, सर्वेषाम्, मातृषु, वधूषु, चतुर्षु इत्यादि। यदि उपर्युक्त वर्णों तथा स् के मध्य में अनुस्वार, विसर्ग और श, ष, स् का व्यवधान भी हो तो भी स् के स्थान पर ष् हो जाता है। जैसे धनूंषि, आयूंषि, आशीःषु, चक्षुःषु, हवींषि।

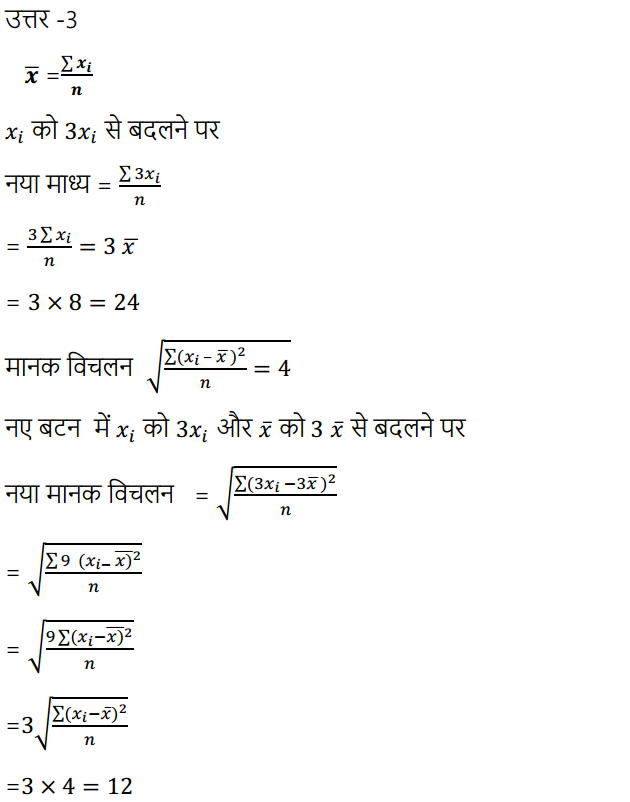

अभ्यासार्थ प्रश्नाः

I. 1. स्वरसन्धेः परिभाषां सोदाहरणं हिन्दीभाषायां लिखत।

2. अयादिसन्धेः परिभाषां सोदाहरणं हिन्दीभाषायां लिखत।

3. व्यञ्जनसन्धेः परिभाषां सोदाहरणं हिन्दीभाषायां लिखत।

4. छत्वसन्धेः परिभाषां सोदाहरणं हिन्दीभाषायां लिखत।

5. विसर्गसन्धेः परिभाषां सोदाहरणं हिन्दीभाषायां लिखत।

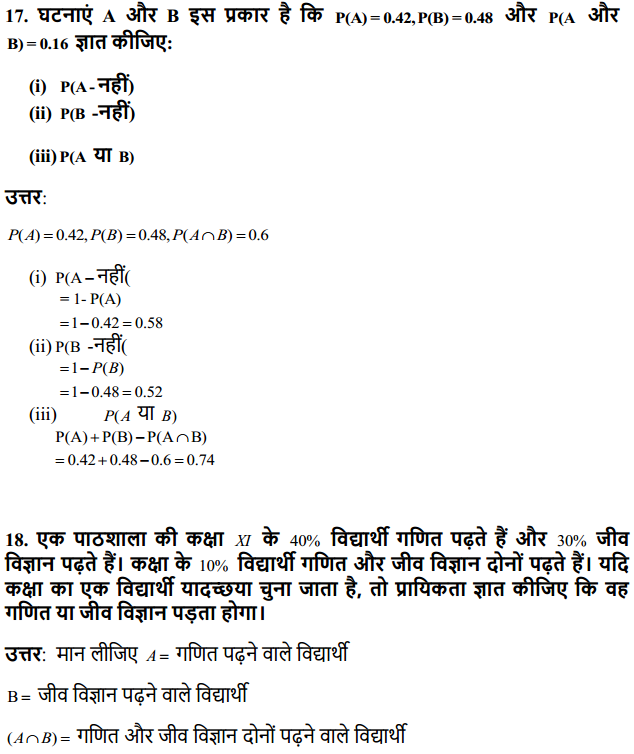

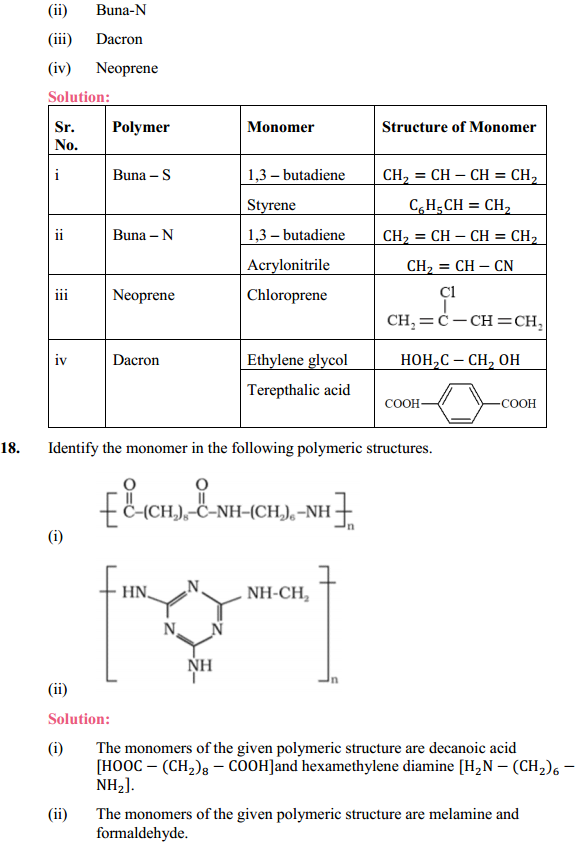

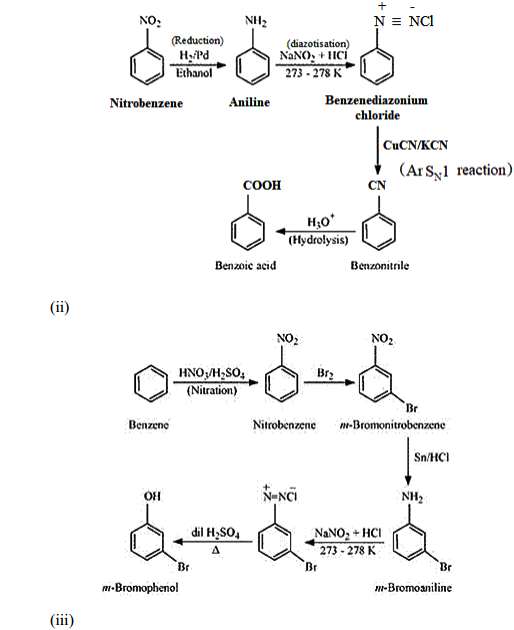

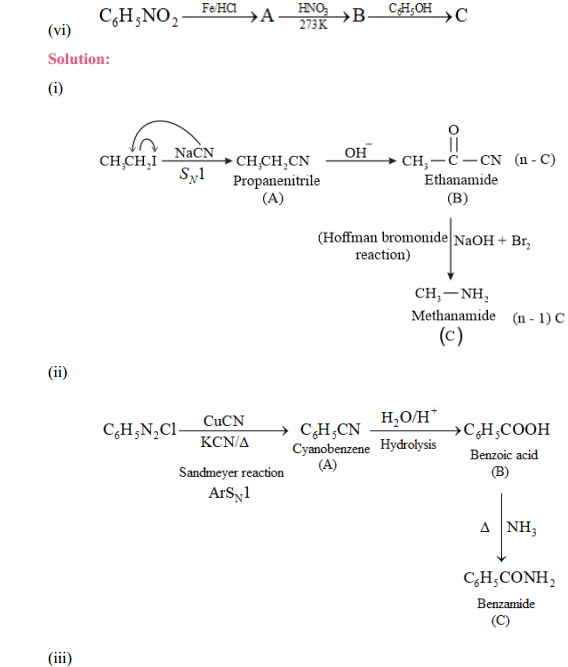

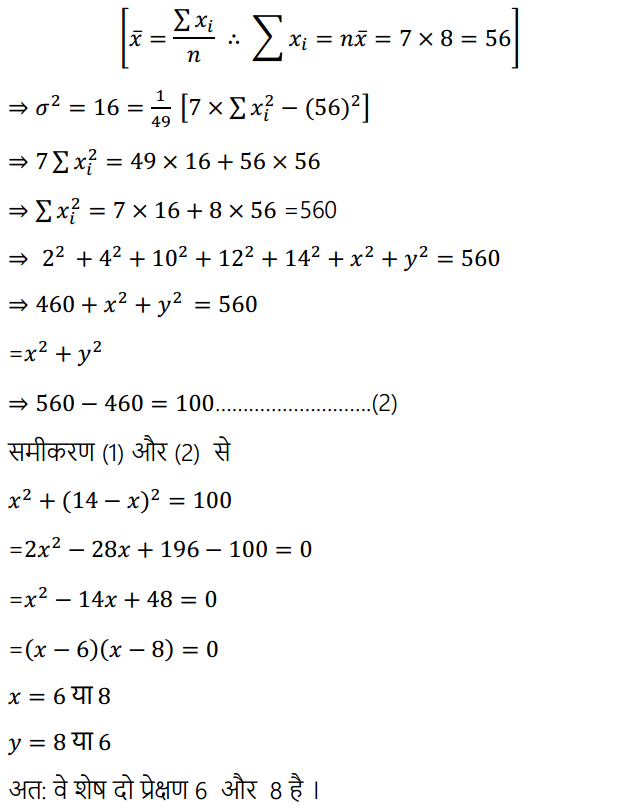

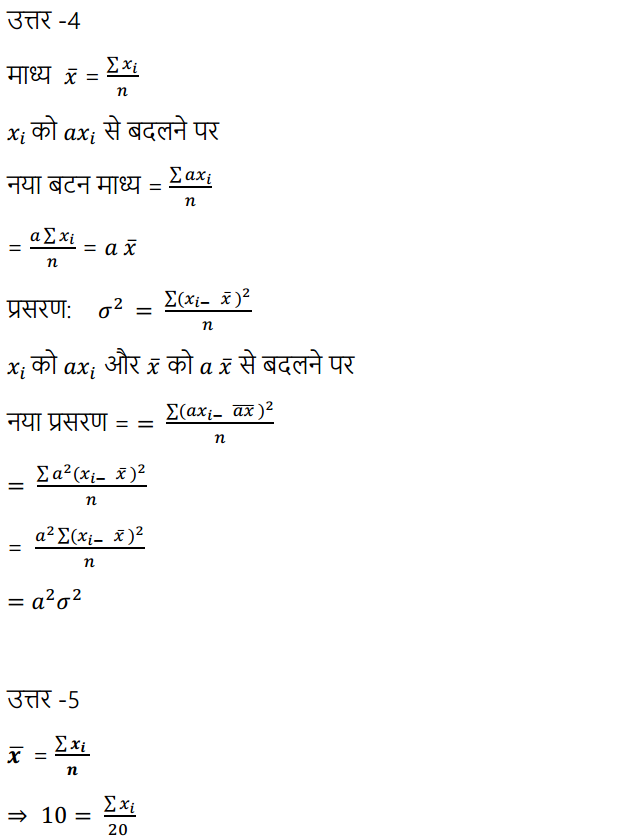

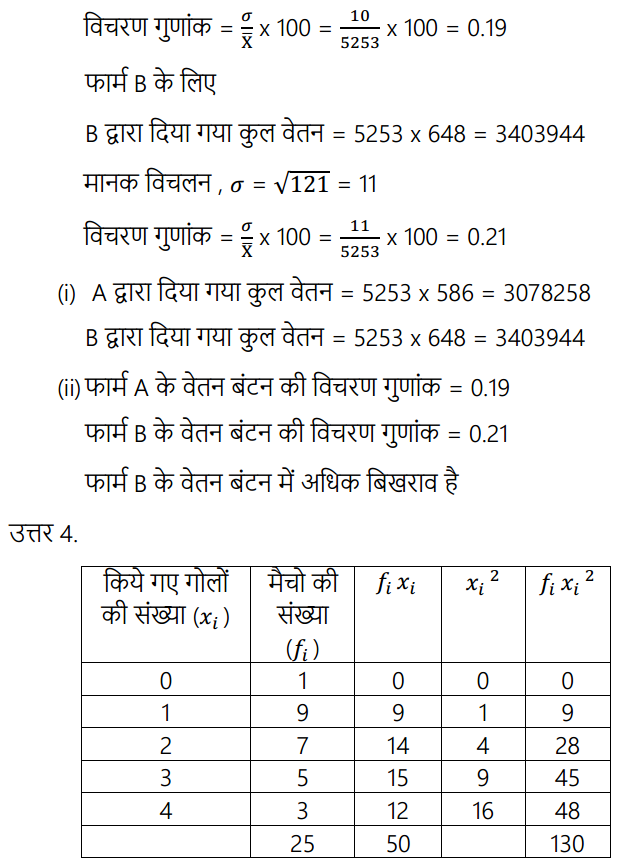

II. अधोलिखित प्रश्नानां प्रदत्तोत्तरविकल्पेषु शुद्धविकल्पं लिखत

(निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प लिखिए)

1. ‘गुरुपदेशः’ अस्य सन्धिविच्छेदोऽस्ति

(A) गुर् + उपदेशः

(B) गुरू + उपदेशः

(C) गुरो + उपदेशः

(D) गुर + उपदेशः

2. ‘पुनरपि’ अस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति

(A) पुनः + अपि

(B) पुनर + अपि

(C) पुनरा + अपि

(D) पुनः +ऽपि

3. ‘यद्यस्माकम् अस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति

(A) यद्य + स्माकम्

(B) यदि + अस्माकम्

(C) यय + अस्माकम्

(D) यदा + अस्माकम्

4. ‘जयोऽस्तु’ इति पदस्य सन्धिविच्छेदोऽस्ति

(A) जयः + अस्तु

(B) ज + अस्तु

(C) जय +तु

(D) जय + स्तु

5. ‘निःश्वास + अन्धः’ अस्य सन्धिः अस्ति

(A) निश्वासन्धः

(B) निश्वासः अन्धः

(C) निःश्वासान्धः

(D) निश्वासऽन्धः

6. ‘पुनः + ताम्’ अस्य सन्धि अस्ति

(A) पुनःताम्

(B) पुनरताम्

(C) पुनऽताम्

(D) पुनस्ताम्

7. ‘अभि + अवहृतम्’ अस्य सन्धिः अस्ति

(A) अभिऽवहतम्

(B) अभीऽवहृतम्

(C) अभ्यवहृतम्

(D) अभीअवहृतम्

8. ‘सुख + अनिलः’ अत्र सन्धियुक्तपदम्

(A) सुखालः

(B) सुखानिलः

(C) सुखनलः

(D) सुखलः

9. ‘कदापि’ इति पदस्य सन्धिविच्छेदोऽस्ति

(A) क + अपि

(B) कदा + अपि

(C) कदाः + अपि

(D) कद् + अपि

10. ‘प्रति + अहम्’ अत्र सन्धियुक्तपदम् अस्ति

(A) प्रत्यहम्

(B) प्रत्ययः

(C) प्रत्यक्षम्

(D) प्रत्यम्

![]()

![]()

![]()

![]()