Haryana State Board HBSE 10th Class Hindi Solutions Hindi Vyakaran Chhand छंद Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Hindi Vyakaran छंद

Hindi Maatrayein HBSE 10th Class

छन्द

(क) छन्द की परिभाषा/लक्षण:

छन्द उस रचना का नाम है जिसमें मात्राओं, वर्णों एवं यति का विशेष नियम हो । आम बोलचाल में तथा गद्य रचना में हम जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उनमें वर्णों एवं मात्राओं का प्रयोग अपनी इच्छा से करते हैं। हम किसी भी वाक्य को छोटा-या बड़ा बनाकर कह सकते हैं। इसके विपरीत छन्दों में मात्राओं, वर्णों एवं यति के नियमों का पालन तथा वर्गों में लघु, गुरु एवं गणों के नियमों का पालन करना होता है।

अतः छन्दों की जानकारी हेतु मात्रा, वर्ण, लघु, गुरु, गण, यति, सम, विषम, चरण, पद, पाद, क्रम आदि अनेक तकनीकी शब्दों को जानना आवश्यक है। बिना तकनीकी जानकारी के शब्दों का रटना केवल समय की बरबादी है।

संक्षेप में:

छन्द उस रचना का नाम है जिसमें वर्ण या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है तथा यति, गति आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है।

(ख) छन्द के भेद-छन्द के मुख्य दो भेद होते हैं-

(i) मात्रिक छन्द

(ii) वर्णिक छन्द ।

(i) मात्रिक छन्द: जिन छन्दों में मात्राओं की गणना की जाए, उन्हें मात्रिक छन्द कहते हैं।

(ii) वर्णिक छन्द-जिन छन्दों में वर्णों की गणना की जाती है, उन्हें वर्णिक छन्द कहते हैं।

इन दोनों भेदों के आगे चलकर तीन-तीन उपभेद भी हो जाते हैं; जैसे-

(i) सम-वे छन्द जिनमें चार चरण हों और चारों में मात्राओं और वर्गों की संख्या बराबर हो।

(ii) अर्द्ध सम जिस छन्द में चार चरण हो तथा विषम अर्थात् पहले और तीसरे तथा सम अर्थात् दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं एवं वर्गों की संख्या समान होती है।

(iii) विषम वे छन्द जिसमें चरणों की संख्या अथवा मात्राओं व वर्गों की संख्या कम या अधिक हो।

Chhand In Hindi HBSE 10th Class

![]()

(ग) मात्रा एवं लघु-गुरु का ज्ञान

मात्रा-किसी वर्ण अथवा अक्षर के उच्चारण में जो समय लगे, उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएँ केवल स्वरों की होती हैं। अतः छन्दों में स्वरों एवं उनकी मात्राओं का अत्यधिक महत्त्व होता है। छन्द शास्त्र के अनुसार मात्रा के दो भेद होते हैं-

(1) लघु

(2) गुरु।।

1. लघु:

जब कोई ह्रस्व स्वर की मात्रा का प्रयोग हो तो उसे ‘लघु’ कहा जाता है। लघु मात्रा का चिह्न खड़ी पाई (।) होता है। छन्दशास्त्र में मात्राओं की गिनती करते समय लघु मात्राओं की संख्या प्रति वर्ण एक मानी जाती है।

2. गुरु:

जब किसी व्यंजन में दीर्घ स्वर प्रयोग में आ रहा हो या किसी व्यंजन के साथ दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हो तो छन्दशास्त्र में उसे ‘गुरु’ कहा जाता है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ-ऐसे ही स्वर हैं। इनका चिह्न (s) है। छन्दों में मात्राओं की गिनती करते समय गुरु मात्राओं की संख्या प्रतिवर्ण दो मानी जाती है।

उदाहरण-

अ, क, छ, ज, ऋ, पु, कृ, जि, लि, आदि लघु वर्ण हैं तथा इनमें से प्रत्येक की एक मात्रा मानी जाती है।

आ, ली, चू, बे, कै, तो, कौ आदि गुरु वर्ण हैं तथा इनमें से प्रत्येक की दो-दो मात्राएँ मानी जाती हैं।

लघु-गुरु सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नियम:

(i) संयुक्त व्यंजन से पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है तथा उसकी दो मात्राएँ मानी जाती हैं। जैसे ‘कक्षा’, ‘सत्य’ में ‘क’ तथा ‘स’ गुरु होंगे क्योंकि इनके सीधे बाद संयुक्त व्यंजन हैं।

(ii) यदि लघु के बाद अनुस्वार (‘) अथवा विसर्ग (:) हो तो लघु को भी गुरु माना जाएगा। जैसे ‘दुःख’ एवं ‘मंगल’ को ‘दु’ तथा ‘म’ दीर्घ माना जाएगा, लघु नहीं।

(iii) अनुनासिक अथवा चंद्रबिन्दुयुक्त वर्ण यदि वे ह्रस्व मात्रा से युक्त हैं तो लघु ही रहेंगे। जैसे ‘हँसना’ में ‘ह’ लघु ही रहेगा, गुरु नहीं।

(घ) वर्ण/अशुभ वर्ण

वर्ण:

छन्दशास्त्र का वर्ण व्याकरण के वर्ण से भिन्न अर्थ रखता है। यहाँ केवल स्वर अथवा स्वरयुक्त व्यंजन को ही वर्ण माना जाता है। उदाहरणार्थ ‘स्वाध्याय’ शब्द को ही ले। व्याकरण के अनुसार इसमें (स् + व् + आ + ध् + य + आ + य् + अ) आठ वर्ण होंगे किन्तु छन्दशास्त्र इसमें-

ऽ ऽ।

स्वाध्याय = केवल तीन वर्ण माने जाएंगे।

Chhand In Hindi Grammar HBSE 10th Class

![]()

अशुभ वर्ण:

छन्दशास्त्र में कुछ वर्षों का पद्य के आरम्भ में प्रयोग निषिद्ध माना गया है। इन वर्गों को अशुभ वर्ण या दग्धाक्षर कहा जाता है। ऐसे वर्गों की संख्या यद्यपि उन्नीस है लेकिन मुख्य रूप से निम्नलिखित पाँच वर्ण अशुभ हैं-ख, ह, र, भ, ष।

यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि ये अशुभ वर्ण किसी देवता-वाचक अथवा मंगल सूचक शब्द के आरम्भ में आएँ या ये वर्ण दीर्घ मात्रा से युक्त हों तो इन्हें अशुभ नहीं माना जाता।

(ङ) चरण (पाद) :

पद्य के प्रत्येक भाग को चरण अथवा पाद कहते हैं। प्रायः प्रत्येक पद्य में चार चरण होते हैं, लेकिन कुण्डलिया, छप्पय, मिलिन्दपाद आदि छन्दों में छह भाग होते हैं। वहाँ भी प्रत्येक भाग को चरण अथवा पाद कहा जाएगा।

(च) यति छन्दों को पढ़ते हुए अर्थ एवं भावों की स्पष्टता के लिए अनेक स्थानों पर रुकना पड़ता है, इसी रुकने को यति कहते हैं।

छन्दों में गति एवं लय बनाए रखने के लिए यति के विशेष नियम होते हैं। किन्हीं विशिष्ट स्थलों अर्थात् कुछ गिनी हुई मात्राओं अथवा वर्णों पर ही छन्दों में यति का अविधान होता है। अतः छन्दों में यति सम्बन्धी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।

(छ) क्रम-छन्द में किस स्थान पर गुरु तथा किस स्थान पर लघु वर्ण आएगा, इसके लिए विशेष नियम निर्धारित होते हैं। स्थान सम्बन्धी इन्हीं नियमों को क्रम कहते हैं।

(ज) गण-विचार-पहले बताया जा चुका है कि वर्णिक छन्दों में वर्णों की गणना होती है। ये वर्ण विशेष क्रम में आते हैं। वर्गों के इसी क्रम-निर्धारण हेतु गणों का निर्माण किया जाता है।

गण से अभिप्राय है-समूह। छन्दों की परिभाषा समझने तथा याद रखने के लिए ही गणों का उपयोग किया जाता है।

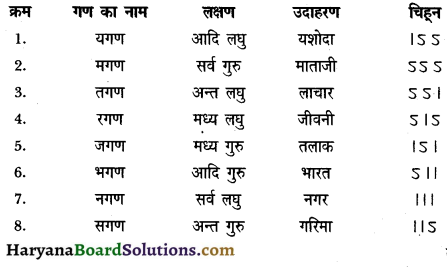

तीन वर्गों के समूह का नाम गण होता है। उनकी संख्या आठ है। यथा-यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण एवं सगण। इसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है-

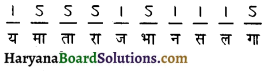

इन सभी गणों तथा उनके लक्षणों को स्मरण करने के लिए निम्नलिखित सूत्र कण्ठस्थ करें’

![]()

इस सूत्र के आधार पर किसी भी गण के लक्षण पहचानने के लिए इस गण के वर्ण से आरम्भ के तीन वर्गों को लें। लक्षण स्वयं समझ में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में-

आगे छन्दों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जा रहे हैं।

Hindi Vyakaran Chhand HBSE 10th Class

मात्रिक छन्द

1. दोहा

जान विषम तेरह कला, सम शिव दोहा मूल।

(विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएँ)

लक्षण/परिभाषा:

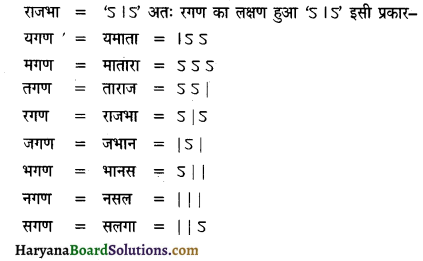

दोहा मात्रिक अर्द्धसम छन्द है। इसमें कुल चार चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में तेरह-तेरह तथा दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ होती हैं। इस प्रकार इस छन्द की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएँ होती हैं। प्रत्येक पंक्ति के अन्त में अर्थात् दूसरे और चौथे चरण के अन्त में लघु (|) होना अनिवार्य है; यथा-

समन्वय:

ऊपर के उदाहरण में कुल चार चरण हैं। प्रथम एवं तृतीय चरणों में तेरह-तेरह मात्राएँ तथा दूसरे एवं चौथे चरण में ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ हैं। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति की 24 मात्राएँ हैं। प्रत्येक चरण के अन्त में यति है और प्रत्येक पंक्ति के अन्त में लघु स्वर है। अतः यह दोहा छन्द सिद्ध है। अन्य उदाहरण-

मेरी भवबाधा हरौ, राधा नागरि सोय

जा तन की झाँई परौ, स्याम हरित दुति होय ॥

मान होत है गुननि तें, गुन बिन मान न होई

सुक सारी राखै सबै, काग न राखै कोई ॥

![]()

Chhand Hindi Vyakaran HBSE 10th Class

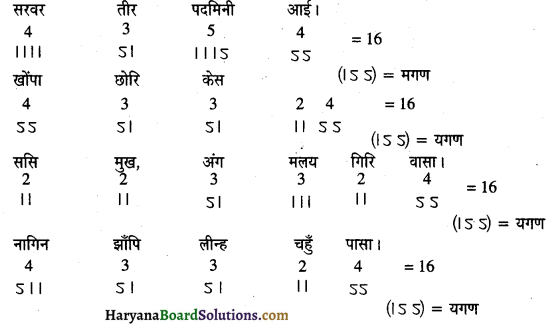

2. चौपाई

कल सोलह जहँ सदा सुहावै। जाके अन्त ज ता नहि भावें।

सम-सम विषम-विषम सुखदाई। कविगण ताहि कहें चौपाई ॥

लक्षण/परिभाषा:

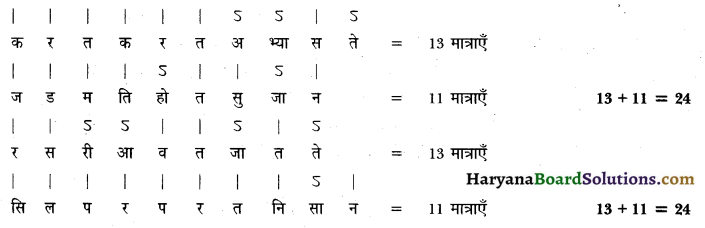

चौपाई एक मात्रिक सम छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में सोलह-सोलह मात्राएँ होती हैं। चरण के अन्त में जगण तथा तगण नहीं आने चाहिएं। समकल के बाद समकल और विषमकल के बाद विषमकल आना चाहिए। (समकल से तात्पर्य

समन्वय:

ऊपर के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ हैं। चरण के अन्त में जगण अथवा तगण नहीं है तथा समकल के बाद समकल एवं विषमकल के बाद विषमकल आए हैं। अतः यह छन्द चौपाई छन्द है। अन्य उदाहरण-

कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि

कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥

मानहु मदन दुंदभी दीन्ही

मनसा विस्व विजय कहँ कीन्ही ॥